da Gerlando Gatto | 29/Apr/2019 | News, Primo piano

Un’altra stella del jazz è andata a brillare lassù nel cielo: il 22 aprile si è spento a New York City, dopo una lunga malattia, il vibrafonista e percussionista Dave Samuels. Aveva 70 anni.

Nato a Waukegan, nello Stato dell’Illinois, il 9 ottobre 1948, Dave Samuels ha legato il suo nome al celebre gruppo fusion “Spyro Gyra” con cui ha suonato per molti anni.

Ma, ovviamente, la sua storia di musicista comincia molto prima, e precisamente nel 1954 quando, a soli sei anni, inizia a prendere lezioni di batteria e pianoforte influenzato dai due fratelli maggiori che suonano, rispettivamente, sassofono e pianoforte. Successivamente, negli anni dell’università a Boston, passa al vibrafono e alla marimba studiando, tra gli altri, con Gary Burton e frequentando il Berkley College of Music.

Non ancora trentenne, nel 1974, si trasferisce a New York dove viene immediatamente, chiamato a suonare in occasione del celebre concerto alla Carnegie Hall del 24 novembre dello stesso anno per la reunion tra Gerry Mulligan e Chet Baker, concerto che per fortuna possiamo riascoltare grazie al doppio LP registrato dal vivo e pubblicato dalla CTI.

Più o meno dello stesso periodo è l’altra prestigiosa collaborazione con Carla Bley, e poi con Frank Zappa (lo si ascolta nell’album “Zappa in New York” del ’77), Paul McCandless e David Friedman, suo insegnante a Boston e con il quale crea il duo Double Image e incide due album, nel 1977 e nel 1994.

Nel 1977 inizia la sua lunga e fruttuosa collaborazione con “Spyro Gyra”, di cui diventa membro effettivo e stabile solo in occasione dell’album del 1983 “City Kids”; grazie all’apporto di Samuels, “Spyro Gyra” viene nominato dalla rivista Billboard come miglior gruppo di jazz contemporaneo degli anni ’80.

Ma gli interessi di Samuels non si limitano alla fusion essendo egli un grande estimatore della musica caraibica; eccolo, quindi, nel 1993 dare vita al “Caribbean Jazz Project” con Paquito D’Rivera e Andy Narell specialista di steel pan, che diventa ben presto la sua creatura preferita, lanciandolo definitivamente nell’olimpo dei grandi. Così nel 2005 lascia “Spyro Gyra” e si dedica al nuovo progetto declinato attraverso la ricerca dei molti stili che animano il jazz latino e afro-caraibico. E che la ricerca abbia dato fruttosi succosi è dimostrato dal fatto che il gruppo vince un Grammy per il Miglior Latin Jazz Album (“The Gathering” del 2002) e un Latin Grammy nella stessa categoria (“Afro Bop Alliance” del 2008).

A fianco di queste prestigiose realizzazioni, Samuels prosegue la sua carriera da solista: nel 1980 incide, con un gruppo di musicisti italiani (Furio Di Castri, Tullio De Piscopo, Giorgio Baiocco), “One Step Ahead” il primo di dieci album da leader.

Samules è stato anche un valido didatta avendo insegnato al Berklee e al New England Conservatory of Music; ha scritto anche due volumi didattici “Mallet Keyboard Musicianship” nel 1988 e “Contemporary Vibraphone Technique” nel 1992.

Insomma con Samuels se n’è andato un grande artista che traeva le sue motivazioni da tutti gli aspetti dell’essere musicista: la composizione, l’arrangiamento, il solismo…senza trascurare il desiderio di trasmettere ai più giovani il suo sapere.

Gerlando Gatto

da Gerlando Gatto | 28/Apr/2019 | Primo piano, Recensioni

Egberto Gismonti © Roberto Cifarelli RSI

Era da molto tempo che non l’ascoltavo dal vivo e serbavo il ricordo di un artista esplosivo, comunicativo, prorompente, in grado di esprimersi su livelli tecnici di assoluto rispetto, con punte di virtuosismo comunque mai fine a se stesse; è stata, quindi, una sorpresa, seppur relativa, ritrovarlo durante il concerto all’Auditorium di Roma più riflessivo, quasi intimista, più propenso a scavare nelle profondità del proprio io piuttosto che a scaricare sul pubblico una musica ribollente. E forse, non a caso, ha fatto esplicito riferimento alla sua famiglia, con madre siciliana, padre libanese e lui ad imparare come seconda lingua il francese.

Ovviamente, ciò nulla toglie alla prestazione di Egberto che si dimostra ancora una volta – se pur ce ne fosse stato bisogno – artista di punta nel pur variegato panorama musicale, capace di sintetizzare in un unicum di rara bellezza i vari input che gli sono pervenuti dalla musica classica, dalla lunga frequentazione degli indios Xingu dai quali apprende l’utilizzo del loro flauto, dalla musica popolare brasiliana, dal jazz, dalla bossa nova, dal rock e dalla musica classica brasiliana di Heitor Villa-Lobos. Tutto ciò si riflette nella sua ampia produzione in cui troviamo musica per il cinema, il teatro e la televisione e la realizzazione di oltre sessanta dischi, molti targati ECM (in cui, oltre a quelli da leader, suona accanto a musicisti quali Charlie Haden, Ralph Towner, Herbie Hancock, Jan Garbarek, Wayne Shorter, John McLaughlin … tanto per citare qualche nome).

Tornando al concerto romano, in oltre un’ora e mezzo Gismonti ha evidenziato le due facce della sua personalità: i primi quaranta minuti si è fatto ascoltare con la sua particolare chitarra, sfoderando la solita impeccabile tecnica impreziosita da un sound personale. Nella seconda, altrettanto lunga parte, Gismonti si è seduto al pianoforte continuando a deliziare il pubblico nonostante qualche leggera défaillance tecnica.

In repertorio brani tratti dagli ultimi due album «Dança dos Escravos» (1988) per quanto concerne la prima parte del concerto e «Alma» (1986) per il piano solo. In ambedue le situazioni Gismonti ha continuato a tessere le sue trame, a suonare la sua musica in cui, come si accennava, è facile da un canto rinvenire quelle influenze che hanno forgiato il suo stile, dall’altro il profondo rispetto che Gismonti nutre per tutte le culture musicali con cui è venuto a contatto, con una particolare predilezione – che non ha mancato di sottolineare anche questa volta – per la musica brasiliana nelle sue molteplici sfaccettature.

Non a caso il concerto si è chiuso con tre pezzi emblematici della ricchezza e varietà della musica brasiliana: “Retrato Em Branco E Preto” di Tom Jobim, “O Trenzinho do Caipira” di Heitor Villa-Lobos e “Carinhoso” di Pixinguinha.

Gerlando Gatto

Si ringrazia Roberto Cifarelli RSI © per le immagini

da Daniela Floris | 21/Apr/2019 | Eventi, Fotoreportage, News, Primo piano, Recensioni

Tutte le foto sono di Carlo Mogavero

Un sabato densissimo di avvenimenti non solo musicali, che comincia con le performance in piazza delle Scuole di Danza Baobab, Arabesque e Accademia di Danza e spettacolo.

E oltre alle già citate mostre di pittura e fotografia a Santa Marta e al Caffé del Teatro (rispettivamente Sguardi Africani di Odina Grosso e i sette artisti di Arte in Fuga), eravamo alla presentazione del libro di Davide Ielmini Il suono ruvido dell’innocenza: Musica, gesti e immagini di Enten Eller. Un interessante e a tratti illuminante dibattito sulla musica di un gruppo, Enten Eller, che continua a fare un Jazz autentico: improvvisazione pura, sperimentazione, rimescolamento di linguaggi. Ciò che il Jazz è davvero, e ciò che porta alla constatazione, benefica, che il Jazz, se non cartolina fatta di stilemi replicati, e replicanti, non morirà mai. Massimo Barbiero racconta, la sala è piena, il pubblico, tra cui chi vi scrive è non solo attento, ma partecipativo.

La cultura bisogna proporla. La musica è cultura ed è cultura non solo ascoltarla, ma anche parlarne, e leggerla.

Il giovane pianista Emanuele Sartoris, dopo la presentazione del libro su Enten Eller, dà una sua personale lettura della musica Enten Eller, da solo, alle tastiere.

Sala Santa Marta, ore 19:00

Music of Enten Eller

Emanuele Sartoris, keyboard

La musica di Enten Eller è libertà compositiva, tematica, è improvvisazione. Dunque è materiale sonoro molto connotato, denso eppure malleabile per diventare altra musica suonata in maniera completamente diversa da come era in origine.

Emanuele Sartoris sceglie di ricomporre i brani in una sonata tripartita: Adagio – Allegro – Adagio.

Egli stesso improvvisa, ma tramuta Enten Eller in musica prettamente pianistica. Dinamiche marcate, da silenzi impercettibili a volumi importanti, ricerca armonica, visione drammatica del suono: nulla di minimalista, un suono travolgente che si tramuta improvvisamente in qualcosa di più introspettivo, ma sempre in una chiave teatrale e certamente avviluppante. Una scelta timbrica imponente, un ampio uso dei pedali, delle ottave parallele, di arpeggi velocissimi e trasposizioni ardite trasformano brani come Mostar, Teseo, Indaco, in musica “altra”. Quando la musica nasce libera, come la musica di Brunod, Mandarini, Mayer e Barbiero, questa può davvero tramutarsi in maniera totale.

L’IMPATTO SU CHI VI SCRIVE

Sartoris possiede una notevole cultura musicale. Ha una padronanza pressoché totale dello strumento. Nella sua musica si sente l’eco dei grandi compositori che sono entrati a far parte della sua musicalità: Debussy, Beethoven, Bach. Ma anche i grandi pianisti Jazz come Monk, tanto per dirne uno. Il suo suonare è un’originale mix tra il linguaggio cosiddetto colto e quello jazzistico: nelle due sere al Caffé del Teatro lo abbiamo sentito fare un Jazz convincente ed energico con i Night Dreamers Quartet, insieme a Simone Garino al sax, Antonio Stizzoli alla batteria e Dario Scopesi al basso.

La sua rivisitazione della musica di Enten Eller è coinvolgente, potente e curata.

Poi c’è ciò che ho percepito a prescindere dalla musica che ho ascoltato: energia interiore, impellenza espressiva, tormento, persino.

Dunque ho una cosa da suggerire a Emanuele Sartoris: tutto ciò che sa e che ha studiato e ascoltato può ora dimenticarlo, tanto farà sempre parte di lui. Perché c’è tutto un non ancora espresso che traspare sempre di più dalla sua musica ed è lì lì per tracimare.

Nel senso che oramai questo pianista ha la maturità di osare suoni ancora mai suonati e che ancora non ha la motivazione di liberare, o che forse ancora non pensa possibili: Emanuele Sartoris può ora ascoltare se stesso e creare la propria, irripetibile musica. E’ un lusso che non tutti possono permettersi.

Teatro Giacosa, ore 21:15

Wolfgang Schmidtke Orchestra

Monk’s Mood

Ryan Carniaux: tromba

John-Dennis Renken: tromba

Rainer Winterschladen: tromba

Nikolaus Neuser: tromba

Gerhard Gschlössl: trombone

Thobias Wember: trombone

Mike Rafalczyk: trombone

Peter Cazzanelli: trombone basso

Nicola Fazzini: sax contralto e soprano

Gerd Dudek: sax tenore e soprano

Helga Plankensteiner: sax baritono

Michael Lösch: pianoforte

Igor Spallati: contrabbasso

Bernd Oezsevim: batteria

Wolfgang Schmidtke: sax soprano, clarinetto basso, arrangiamento e direzione

La musica di Thelonius Monk in mano ad un’orchestra composta da solisti. Quattro tromboni, quattro trombe, quattro sax, pianoforte contrabbasso e batteria e la particolarità di un ensemble costituito da solisti, che lavorano ognuno con il proprio particolarissimo timbro, che improvvisano ognuno con il proprio particolarissimo stile. Ogni musicista partecipa con il proprio personale suono da solista provvede alle parti scritte, ai background, agli obbligati, senza tentare di uniformarsi al gruppo.

Il repertorio di Monk viene eseguito liberamente, le sezioni si fronteggiano in formazioni sempre diverse e si ascolta un Jazz multiforme che si avvicina allo swing ma che improvvisamente vira su episodi atonali e quasi free, per poi arrivare ad unisoni inaspettati. I sax possono diventare le chiavi ritmiche insistendo con un’unica nota nei tempi deboli. Si può formare un inusuale trio tra tromba pianoforte e batteria perché improvvisamente il contrabbasso tace, o un duo tra tromba, o trombe, e contrabbasso perché è improvvisamente il pianoforte a tacere.

Grande spazio agli assoli e pubblico felice.

L’IMPATTO SU CHI VI SCRIVE

Una sonorità inusuale, continue sorprese, una musica leggendaria, quella di Monk, con arrangiamenti divertenti e tutt’altro che ossequiosi. Un concerto divertente ed energico, non il solito omaggio deferente ad un genio che replicare sarebbe impossibile.

Teatro Giacosa, ore 2230

Bosso / Guidi

Not a What

Fabrizio Bosso: trumpet

Aaron Burnett: tenor sax

Giovanni Guidi: piano

Dezron Douglas: bass

Joey Dyson: drums

“Iazz is not a what, it is a how”: è una celebre frase di Bill Evans, che Fabrizio Bosso e Giovanni Guidi prendono come ispirazione e nome del loro nuovo gruppo, in procinto di diventare album. A Ivrea un quasi numero zero dunque, in attesa di disco e tour europeo.

Musicisti oramai da anni divenuti eccellenze a livello internazionale, Bosso e Guidi con Burnett, Douglas e Dyson, hanno portato al Giacosa tutto il proprio repertorio espressivo e virtuosistico.

Il concerto prende il via con una lunga intro, composta da un unisono solenne, mosso da suggestivi arpeggi al pianoforte, fino a quando il sax di Burnett non si libra in un assolo, sostenuto armonicamente da una alternanza ciclica di due accordi a distanza di una quarta.

Durante tutto il concerto si ascolta un’alternanza tra obbligati perfetti, con unisoni tra tromba e sax anche a velocità supersonica, e momenti di improvvisazione libera, in cui il pianoforte di Giovanni Guidi definisce l’atmosfera dei brani: torrenziale, armonico, a volte impetuoso a volte indefinito e fiabesco.

Può capitare che tromba e pianoforte si incontrino in uno di quegli obbligati, può accadere che sugli affreschi sonori di Guidi Bosso ricami linee melodico ritmiche variegate, nette, acrobatiche persino.

Può accadere che il contrabbasso di Douglas si sciolga in un assolo puramente Jazzistico o proceda con un tradizionale walkin’ bass, come invece capita che lo si ascolti impastato armonicamente con il pianoforte, contribuendo, con un andamento timbrico grave e vibrante, al suo evocativo rumoreggiare.

Oppure si possono ascoltare melodie adrenaliniche suonate da sax e tromba a distanza di una trasgressiva quarta parallela che si disgiungono inaspettatamente per seguire ognuno la sua strada di improvvisazione, sottolineati da una batteria dal groove e dal timing notevolissimi.

Il bis è una bella My funny Valentine, della quale personalmente ringrazio questo quintetto: oramai è uno standard ritenuto A TORTO troppo eseguito, e quasi nessun musicista lo esegue più. Dunque, paradossalmente, è oramai raro ascoltarla suonata da musicisti di livello.

L’IMPATTO SU CHI VI SCRIVE

Un concerto energico, cucito addosso alle personalità spiccatissime di Fabrizio Bosso e Giovanni Guidi, a tratti muscolare, a tratti strutturato, sempre definito da un notevole dialogo creativo tra i cinque musicisti, che trovano ognuno il proprio spazio espressivo, e anche quello per momenti di puro virtuosismo strumentale, di cui nessuno dei cinque difetta. Questo mix di espressività e virtuosismo ha reso entusiastico il finale di Open Papyrus Jazz Festival.

da Gerlando Gatto | 16/Apr/2019 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

Proseguiamo il nostro viaggio attraverso alcune tra le più importanti etichette di jazz. Oggi parliamo di Caligola, Cam Jazz, Dodicilune e ECM di cui vi presenteremo alcune significative produzioni.

CALIGOLA

L’associazione culturale Caligola dal 1980 promuove musica al di fuori dei circuiti istituzionali, organizzando concerti all’interno di spazi presi in affitto. Dal folk al blues, dal rock alla musica d’autore fino al jazz, l’associazione Caligola è riuscita a portare nel territorio veneziano alcuni tra i più noti maestri della musica moderna. Nel 1994 nasce Caligola Records, etichetta indipendente, che sotto la sapiente regia di Claudio Donà è riuscita ad imporsi come una delle più importanti realtà italiane nel valorizzare il jazz italiano in particolare dell’area veneta. Di Caligola records vi proponiamo tre recenti produzioni.

Maurizio Brunod è uno tra i più fedeli artisti della Caligola Records. Chitarrista di grande spessore pubblicò il primo album con Caligola nel 2009, “Northern Lights”, per chitarra solo. Adesso si ripropone con “African Scream” ancora per chitarra solo. Anche se la chitarra è tornata prepotentemente in auge nel mondo del jazz grazie ad alcuni personaggi di assoluto livello, ciò non significa che tutte le ciambelle riescano col buco, soprattutto se si decide di affrontare un repertorio variegato ed impegnativo da solo con il proprio strumento seppur confortato dall’ausilio dell’elettronica. Ma Brunod è artista che non teme le sfide ed eccolo dunque dedicare il brano d’apertura al collega e amico Garrison Fewell prematuramente scomparso, “Ayleristic”, già proposto nell’album in duo con lo stesso Garrison, “Unbroken Circuit” del 2015. Nel ricordo dell’amico, Brunod non ha pudore dei propri sentimenti e ci regala una interpretazione intensa, suggestiva, emozionalmente coinvolgente. Subito dopo eccolo alle prese con uno standard, “I Remember Clifford” di Benny Golson affrontato con lucida consapevolezza senza alcuna smania di voler travolgere alcunché ma con il sincero proposito di rendere omaggio ad un grande pezzo e ad un grande compositore.

Maurizio Brunod è uno tra i più fedeli artisti della Caligola Records. Chitarrista di grande spessore pubblicò il primo album con Caligola nel 2009, “Northern Lights”, per chitarra solo. Adesso si ripropone con “African Scream” ancora per chitarra solo. Anche se la chitarra è tornata prepotentemente in auge nel mondo del jazz grazie ad alcuni personaggi di assoluto livello, ciò non significa che tutte le ciambelle riescano col buco, soprattutto se si decide di affrontare un repertorio variegato ed impegnativo da solo con il proprio strumento seppur confortato dall’ausilio dell’elettronica. Ma Brunod è artista che non teme le sfide ed eccolo dunque dedicare il brano d’apertura al collega e amico Garrison Fewell prematuramente scomparso, “Ayleristic”, già proposto nell’album in duo con lo stesso Garrison, “Unbroken Circuit” del 2015. Nel ricordo dell’amico, Brunod non ha pudore dei propri sentimenti e ci regala una interpretazione intensa, suggestiva, emozionalmente coinvolgente. Subito dopo eccolo alle prese con uno standard, “I Remember Clifford” di Benny Golson affrontato con lucida consapevolezza senza alcuna smania di voler travolgere alcunché ma con il sincero proposito di rendere omaggio ad un grande pezzo e ad un grande compositore.

Di qui sino alla fine sei originali a sua firma intervallati da un brano di Aldo Mella. E nella duplice veste di compositore-esecutore Maurizio ha modo di mettere in mostra tutte le sue valenze. Al riguardo particolarmente convincente la title track caratterizzata da un andamento quasi ipnotico grazie ad una melodia inusuale e ad un uso appropriato del loop.

Claudio Cojaniz è un altro pezzo da novanta del jazz friulano e più in generale italiano. Questo “Molineddu” è stato registrato tra il novembre 2016 e il febbraio 2017, quindi pochi mesi prima di “Sound Of Africa”, altro album del pianista che manifesta così il suo amore verso questo continente. Ad affiancarlo ancora una volta i componenti del ‘Coj & Second Time” vale a dire Alessandro Turchet (contrabbasso), Luca Grizzo (percussioni, vocale), Luca Colussi (batteria) con l’aggiunta di Carmela Arghittu (voce) nel brano che dà il titolo all’album. In programma sette originali tutti dovuti alle felice vena creativa del leader. Ancora una volta il pianismo di Cojaniz risulta di grande interesse; il suo linguaggio, pur nel dichiarato omaggio all’arte, alla cultura di altri continenti (qui sentita la dedica alla città di Aleppo), mai risulta calligrafico, sempre scevro da ogni manierismo e intellettualismo di maniera. Di qui niente funamboliche evoluzioni sulla tastiera, niente invenzioni particolarmente azzardate, niente suoni alterati ma linee melodiche essenziali eppure di assoluta godibilità, armonizzazioni non astruse ma non banali, e soprattutto una tavolozza coloristica che i membri del quartetto rendono al meglio con la cavata possente e precisa di Alessandro Turchet, la batteria mai ridondante di Luca Colussi che si dimostra ancora una volta (se pur ce ne fosse stato bisogno) uno dei migliori e più lucidi batteristi italiani e le percussioni assolutamente inusuali di Luca Grizzo che regalano quasi un tocco di magia alla musica dell’ensemble (se non si vede Grizzo esibirsi non si ha un’esatta percezione di quanto detto). Tra i brani da segnalare soprattutto “Molineddu – Girasoles suta sa luna” in cui Carmela Arghittu interpreta con grande e sincera partecipazione i versi di Istevene Stefano Flores.

Claudio Cojaniz è un altro pezzo da novanta del jazz friulano e più in generale italiano. Questo “Molineddu” è stato registrato tra il novembre 2016 e il febbraio 2017, quindi pochi mesi prima di “Sound Of Africa”, altro album del pianista che manifesta così il suo amore verso questo continente. Ad affiancarlo ancora una volta i componenti del ‘Coj & Second Time” vale a dire Alessandro Turchet (contrabbasso), Luca Grizzo (percussioni, vocale), Luca Colussi (batteria) con l’aggiunta di Carmela Arghittu (voce) nel brano che dà il titolo all’album. In programma sette originali tutti dovuti alle felice vena creativa del leader. Ancora una volta il pianismo di Cojaniz risulta di grande interesse; il suo linguaggio, pur nel dichiarato omaggio all’arte, alla cultura di altri continenti (qui sentita la dedica alla città di Aleppo), mai risulta calligrafico, sempre scevro da ogni manierismo e intellettualismo di maniera. Di qui niente funamboliche evoluzioni sulla tastiera, niente invenzioni particolarmente azzardate, niente suoni alterati ma linee melodiche essenziali eppure di assoluta godibilità, armonizzazioni non astruse ma non banali, e soprattutto una tavolozza coloristica che i membri del quartetto rendono al meglio con la cavata possente e precisa di Alessandro Turchet, la batteria mai ridondante di Luca Colussi che si dimostra ancora una volta (se pur ce ne fosse stato bisogno) uno dei migliori e più lucidi batteristi italiani e le percussioni assolutamente inusuali di Luca Grizzo che regalano quasi un tocco di magia alla musica dell’ensemble (se non si vede Grizzo esibirsi non si ha un’esatta percezione di quanto detto). Tra i brani da segnalare soprattutto “Molineddu – Girasoles suta sa luna” in cui Carmela Arghittu interpreta con grande e sincera partecipazione i versi di Istevene Stefano Flores.

Roberto Martinelli (sax soprano) e Ermanno Maria Signorelli (chitarra classica) sono i protagonisti del toccante album “Pater” registrato a Padova nel 2018. Titolo non potrebbe essere più esplicativo dal momento che l’album è dedicato ai padri dei due artisti scomparsi in un breve arco di tempo. E questo dà la misura del tipo di musica che si ascolta. Sax soprano e chitarra costituiscono un duo certo non usuale ed in effetti è il primo disco che i due incidono assieme anche se, viceversa, sul campo hanno avuto diverse occasioni di collaborare. Di qui un’intesa che va ben al di là della registrazione in oggetto, un’intesa confortata dal comune background sia classico sia jazzistico, dall’idem sentire quanto a purezza e naturalezza del suono acustico. Non a caso Signorelli è tra i pochissimi jazzisti italiani ad aver scelto la chitarra classica. Al riguardo dobbiamo, quindi, segnalare l’assoluta coerenza con questo assunto di ambedue i musicisti che non si sono lasciati sedurre dai “nuovi suoni”. Liberi da ogni obbligo di modernità, i due si spingono su terreni in qualche modo legati alla musica colta europea in cui è ben difficile distinguere tra pagina scritta e improvvisazione. Materia, quest’ultima, in cui sia Martinelli sia Signorelli sembrano eccellere per tutta la durata dell’album. Straordinariamente efficace la trattazione delle dinamiche in cui anche il silenzio ha un suo rispettabile ruolo, così come coinvolgente risulta l’invenzione tematica dei due che si riallaccia in maniera decisa al gusto melodico della tradizione italiana. Infatti degli otto brani in programma ben sette sono gli originali di cui quattro di Signorelli e tre di Martinelli cui si aggiunge lo standard “My Favourite Things” di Rodgers e Hammerstein porto con gusto e originalità.

Roberto Martinelli (sax soprano) e Ermanno Maria Signorelli (chitarra classica) sono i protagonisti del toccante album “Pater” registrato a Padova nel 2018. Titolo non potrebbe essere più esplicativo dal momento che l’album è dedicato ai padri dei due artisti scomparsi in un breve arco di tempo. E questo dà la misura del tipo di musica che si ascolta. Sax soprano e chitarra costituiscono un duo certo non usuale ed in effetti è il primo disco che i due incidono assieme anche se, viceversa, sul campo hanno avuto diverse occasioni di collaborare. Di qui un’intesa che va ben al di là della registrazione in oggetto, un’intesa confortata dal comune background sia classico sia jazzistico, dall’idem sentire quanto a purezza e naturalezza del suono acustico. Non a caso Signorelli è tra i pochissimi jazzisti italiani ad aver scelto la chitarra classica. Al riguardo dobbiamo, quindi, segnalare l’assoluta coerenza con questo assunto di ambedue i musicisti che non si sono lasciati sedurre dai “nuovi suoni”. Liberi da ogni obbligo di modernità, i due si spingono su terreni in qualche modo legati alla musica colta europea in cui è ben difficile distinguere tra pagina scritta e improvvisazione. Materia, quest’ultima, in cui sia Martinelli sia Signorelli sembrano eccellere per tutta la durata dell’album. Straordinariamente efficace la trattazione delle dinamiche in cui anche il silenzio ha un suo rispettabile ruolo, così come coinvolgente risulta l’invenzione tematica dei due che si riallaccia in maniera decisa al gusto melodico della tradizione italiana. Infatti degli otto brani in programma ben sette sono gli originali di cui quattro di Signorelli e tre di Martinelli cui si aggiunge lo standard “My Favourite Things” di Rodgers e Hammerstein porto con gusto e originalità.

*****

CAM JAZZ

La CAM JAZZ è nata come una costola della prestigiosa Cam (Creazioni Artistiche Musicali) Records, costituita tra la fine del 1959 e l’inizio del 1960. Fondata dai fratelli Campi fu una delle primissime etichette a specializzarsi nel registrare le musiche tratte dai film. Nel 2000 la nascita di CAM Jazz per una intuizione del titolare della CAM che ascoltato Giovanni Tommaso appena finito di registrare la colonna musicale di un film, con musiche da lui composte, e venuto a conoscenza che Giovanni era un jazzista gli propose l’idea di suonare in versione jazz alcuni dei temi più noti tratti dal catalogo CAM. Giovanni accolse l’idea con entusiasmo, e fu così che nacque il primo album di CAM JAZZ, “La dolce vita – Tommaso/Rava Quartet”. Quasi inutile sottolineare come questa etichetta rappresenti oggi una delle realtà più vitali e importanti, conosciuta ed apprezzata in Italia e all’estero, avendo tra l’altro acquisito due prestigiose etichette, La Black Saint e la Soul Note.

Anche in questo caso vi proponiamo tre produzioni. Le prime due vedono protagonista uno degli artisti di punta dell’etichetta Enrico Pieranunzi, registrato dal vivo durante un concerto alla Bastianich Winery in splendida solitudine, e in trio con Gabriele Mirabassi e Gabriele Pieranunzi.

Enrico Pieranunzi “Wine & Waltzes” fa parte di quella serie di registrazioni effettuate quasi per scommessa da Ermanno Basso produttore dell’etichetta e Stefano Amerio vero e proprio mago del suono, titolare dei celebri “Artesuono Recording Studios”. In sostanza si trattava di verificare se fosse possibile produrre degli album live registrati nelle cantine del Friuli Venezia Giulia. La scommessa è stata vinta alla grande e questo album ne è una prova inconfutabile. Enrico suona come al solito molto, molto bene, con quella classe e quella originalità che ne hanno fatto uno dei migliori pianisti oggi in esercizio sulle platee di tutto il mondo. Il suo stile allo stesso tempo rigoroso e fantasioso, frutto di un innato talento ma anche di anni ed anni di intenso studio, è immediatamente riconoscibile. Se a tutto ciò si aggiunge la piacevolezza di un repertorio quasi tutto incentrato sul ritmo ternario si capirà immediatamente perché l’album è godibile dal primo all’ultimo istante.

Enrico Pieranunzi “Wine & Waltzes” fa parte di quella serie di registrazioni effettuate quasi per scommessa da Ermanno Basso produttore dell’etichetta e Stefano Amerio vero e proprio mago del suono, titolare dei celebri “Artesuono Recording Studios”. In sostanza si trattava di verificare se fosse possibile produrre degli album live registrati nelle cantine del Friuli Venezia Giulia. La scommessa è stata vinta alla grande e questo album ne è una prova inconfutabile. Enrico suona come al solito molto, molto bene, con quella classe e quella originalità che ne hanno fatto uno dei migliori pianisti oggi in esercizio sulle platee di tutto il mondo. Il suo stile allo stesso tempo rigoroso e fantasioso, frutto di un innato talento ma anche di anni ed anni di intenso studio, è immediatamente riconoscibile. Se a tutto ciò si aggiunge la piacevolezza di un repertorio quasi tutto incentrato sul ritmo ternario si capirà immediatamente perché l’album è godibile dal primo all’ultimo istante.

Così come godibile è “Play Gershwin” ovviamente incentrato sul compositore di Brooklyn. Come si diceva con Pieranunzi negli studi di registrazione di Stefano Amerio, a Cavalicco, Gabriele Mirabassi al clarinetto e Gabriele Pieranunzi al violino. Un organico, quindi, inusuale ma di eccelso spessore tecnico-artistico. Questo album meriterebbe tutta una serata di illustrazioni non solo e non tanto per la qualità della musica e la bravura degli esecutori quanto per la complessità dell’operazione che sottende il CD. Al riguardo bisogna partire da un dato: sia “An American in Paris” sia “Rhapsody in Blue” – ambedue contenute nell’album – furono scritte per larghi organici. Come ridurre queste partiture sì da farle suonare ad un trio anziché ad un’orchestra sinfonica? L’impresa era di quelle da far tremare i polsi, come confessa lo stesso Pieranunzi che per “Un Americano a Parigi” si è servito della trascrizione per pianoforte solo di William Daly e della versione per due pianoforti scritta dallo stesso Gershwin, mentre per la “Rapsodia” è stata lasciata integra quella parte solistica di pianoforte scritta nel 1924 che spesso viene tagliata e si è proceduto a ristrumentare passaggi non suonati dal pianoforte. Risultato? Eccellente sotto ogni aspetto; alle due opere sopra citate si aggiungono i preludi (scritti originariamente per solo pianoforte) che evidenziano vieppiù una intesa del tutto straordinaria che va ben al di là del fatto meramente musicale. Pieranunzi mette sul piatto ancora una volta tutto il suo mostruoso bagaglio che va dal ragtime a Bach mentre i compagni di viaggio lo seguono con una gioia ed una intensità palpabili ed avvertibili in ogni momento.

Così come godibile è “Play Gershwin” ovviamente incentrato sul compositore di Brooklyn. Come si diceva con Pieranunzi negli studi di registrazione di Stefano Amerio, a Cavalicco, Gabriele Mirabassi al clarinetto e Gabriele Pieranunzi al violino. Un organico, quindi, inusuale ma di eccelso spessore tecnico-artistico. Questo album meriterebbe tutta una serata di illustrazioni non solo e non tanto per la qualità della musica e la bravura degli esecutori quanto per la complessità dell’operazione che sottende il CD. Al riguardo bisogna partire da un dato: sia “An American in Paris” sia “Rhapsody in Blue” – ambedue contenute nell’album – furono scritte per larghi organici. Come ridurre queste partiture sì da farle suonare ad un trio anziché ad un’orchestra sinfonica? L’impresa era di quelle da far tremare i polsi, come confessa lo stesso Pieranunzi che per “Un Americano a Parigi” si è servito della trascrizione per pianoforte solo di William Daly e della versione per due pianoforti scritta dallo stesso Gershwin, mentre per la “Rapsodia” è stata lasciata integra quella parte solistica di pianoforte scritta nel 1924 che spesso viene tagliata e si è proceduto a ristrumentare passaggi non suonati dal pianoforte. Risultato? Eccellente sotto ogni aspetto; alle due opere sopra citate si aggiungono i preludi (scritti originariamente per solo pianoforte) che evidenziano vieppiù una intesa del tutto straordinaria che va ben al di là del fatto meramente musicale. Pieranunzi mette sul piatto ancora una volta tutto il suo mostruoso bagaglio che va dal ragtime a Bach mentre i compagni di viaggio lo seguono con una gioia ed una intensità palpabili ed avvertibili in ogni momento.

Pipe Dream – “Pipe Dream”

Pipe Dream – “Pipe Dream”

Sotto l’insegna di Pipe Dream opera un nuovo quintetto costituito da Hank Roberts (violoncello e voce), Filippo Vignato (trombone), Pasquale Mirra (vibrafono) Giorgio Pacorig (pianoforte, fender rhodes) e Zeno De Rossi (batteria). Questo è il loro album d’esordio e se il buongiorno si vede dal mattino allora di questo gruppo sentiremo parlare a lungo e bene. In effetti l’album è molto interessante ricco com’è di umori, di sapori, di colori, di atmosfere che rendono sempre vivo l’ascolto. I cinque musicisti conoscono molto bene la musica globalmente intesa per cui nelle loro esecuzioni non è difficile scorgere tracce di jazz propriamente detto (soprattutto free e bop) suggestioni etniche, echi di minimalismo, abbandoni poetici, frammenti di funk… Così la mente vaga alla ricerca di ricordi lontani ma riportati in superficie da suggestioni sonore porte con intelligenza, garbo e originalità. Si noti, ad esempio, con quanta abilità Filippo Vignato si muove sulle frequenze più basse contribuendo in maniera determinante a non far sentire la mancanza del contrabbasso. Egualmente il violoncello di Hank Roberts si incarica di eseguire le linee melodiche più accattivanti mentre Zeno De Rossi fa cantare i suoi tamburi alternando suono e silenzio (magistrale il suo accompagnamento nella title track). Giorgio Pacorig si conferma pianista versatile e nell’occasione anche valido compositore (suo “They Were Years”, il brano più complesso dell’intero programma). Infine Pasquale Mirra dispensa sghembi tocchi di melodia a comporre un puzzle tra i più originali e convincenti che abbiamo avuto modo di sentire in questo primo scorcio dell’anno.

*****

ECM (Editions of Contemporary Music)

Se c’è un’etichetta che nel mondo della musica, al di là di qualsivoglia genere, ha influenzato musicisti, critici e pubblico questa è sicuramente la ECM. Fondata ad Amburgo da Manfred Eicher nel 1969, la casa discografica tedesca nel corso di questi ultimi decenni ha imposto una propria estetica, dettando parametri che hanno portato ad un jazz completamente diverso rispetto all’originale afro-americano, con una cura estrema per il suono, un’estetica cui hanno aderito moltissimi artisti e non solo europei tra cui Mal Waldron che registrò il primo album ECM (“Free at Last” novembre 1969), Joe Lovano, Keith Jarrett, Paul Bley, Chick Corea, Pat Metheny, l’Art Ensemble of Chicago Jan Garbarek, John Abercrombie, Palle Danielsson… i nostri Enrico Rava, Stefano Battaglia, Stefano Bollani… solo per citarne alcuni . Nel 1984 nasce la costola ECM New Series, che pubblica artisti come Arvo Paart, Heiner Goebbels, Meredith Monk, Ketil Bjornstad, Valentin Silvestrov, che appartengono alla musica colta contemporanea.

Tornando al jazz vi proponiamo le prime cinque uscite con cui la ECM ha inaugurato questo 2019.

Ralph Alessi – “Imaginary Friends” – ECM 2629

Ralph Alessi – “Imaginary Friends” – ECM 2629

Ecco il terzo album del trombettista statunitense Ralph Alessi pubblicato dalla ECM dopo “Baida” del 2013 e “Quiver del 2016”. Questa volta Alessi è alla testa di un suo quintetto attivo dal 2010 e completato da Ravi Coltrane a tenore e sopranino, Andy Milne al pianoforte, Drew Gress al contrabbasso e Mark Ferber alla batteria. In programma nove composizioni originali del leader. L’album si apre con “Iram Issela” che evidenzia ancora una volta come Alessi risulti artista assolutamente moderno senza per ciò perdere il contatto con la tradizione; il brano è caratterizzato da una bella linea melodica e già da questo primo pezzo si possono riscontrare quelle che saranno le caratteristiche dell’intero album. Vale a dire il ruolo di leader assoluto del trombettista che detta e disegna le atmosfere dell’album in ciò coadiuvato splendidamente dal pianismo mai esorbitante di Andy Milne e da una sezione ritmica di assoluta eccellenza, sempre pronta a sottolineare i momenti clou delle varie interpretazioni. Abbiamo lasciato per ultimo Ravi Coltrane in quanto il sassofonista (classe 1965, figlio di John e Alice Coltrane) può vantare un’intesa con Alessi dai tempi del California Institute of the Arts alla fine degli anni ’ 80. Ciò spiega, meglio di mille parole, la straordinaria intesa tra i due che li porta a dialogare su un piano di assoluta parità. Si ascolti, al riguardo “Melee”, il brano più lungo dell’album, un vero e proprio campo minato in cui trombettista e sassofonista si avventurano senza rete, dando fondo a tutte le loro potenzialità, in un gioco di rimandi, rincorse, stop and go a tratti davvero entusiasmante.

Yonathan Avishai – “Joys and Solitudes” – ECM 2611

Yonathan Avishai – “Joys and Solitudes” – ECM 2611

Un album che si apre con una sontuosa interpretazione del classico “Mood Indigo” di ellingtoniana memoria non può che conquistarti immediatamente. Se poi a questo primo brano seguono sette composizioni originali, tutte di convincente fattura, ecco che finito l’album hai subito voglia di rimetterlo su. Autore di questo piccolo miracolo è il pianista Yonathan Avishai, nato a Tel Aviv nel 1977, da madre francese e padre israeliano, ma residente in Francia dal 2001, che con questo album segna il suo ingresso da leader nella scuderia ECM. Avishai è alla testa del suo trio, in attività dal 2015, con Yoni Zelnik, bassista israeliano oramai anch’egli di casa a Parigi e Donald Kontomanou, batterista francese della Guinea con origini greche. Accennavamo al brano d’apertura, “Mood Indigo”: ebbene il trio non si limita ad una pedissequa riproposizione ma ce ne fornisce una versione originale particolarmente apprezzabile per la ricchezza armonica e la ricerca timbrica. E sono questi elementi che si riscontrano in tutto l’album in cui il pianista fa riferimento esplicito ad esperienze, emozioni da lui vissute in prima persona. Così, ad esempio, lo straniante “Tango”, che dello stereotipo argentino conserva ben poco, è ispirato dall’ascolto di ‘Ojos Negros’ di Anja Lechner e Dino Saluzzi; particolarmente gustoso con il suo andamento altalenante “Joy” mentre “Les pianos de Brazzaville” si richiama esplicitamente ai suoi viaggi nella repubblica del Congo, grazie anche ad alcuni espliciti riferimenti etnici. Una menzione particolare merita “When Things Fall Apart” il brano più lungo e articolato (più di dodici minuti) che, dopo un inizio di carattere impressionistico, si sviluppa attraverso un ampio dialogo fra i tre che pone in evidenza sia l’intesa di gruppo sia la bravura dei singoli.

Mats Eilertsen – “And Then Comes The Night” – ECM 2619

Mats Eilertsen – “And Then Comes The Night” – ECM 2619

Dopo la felice esperienza del settetto con “Rubicon” (sempre ECM del 2015) il bassista norvegese Mats Eilertsen si ripresenta al pubblico del jazz alla testa di un trio con Harmen Fraanje piano e Thomas Strønen batteria che esiste già da una decina d’anni. Si tratta, quindi, di un classico trio pianoforte con sezione ritmica che, almeno dal punto di vista dell’organico, non presenta alcunché di nuovo. Eppure l’album presenta notevoli motivi di interesse grazie alla particolare visione musicale dei tre, condotti con mano sicura dal leader che può vantare un’intesa attività in casa ECM avendo collaborato alle registrazioni, tra gli altri di, Tord Gustavsen, Trygve Seim, Mathias Eick, Nils Økland, Wolfert Brederode e Jakob Young. Ma è nei progetti a suo nome che l’artista rivela compiutamente la sua cifra stilistica. Così, in questo “And Then Comes The Night” (titolo derivato dal racconto dello scrittore islandese Jón Kalman Stefánsson “Luce d’agosto ed è subito notte”) Eilertsen abbandona strade già abbondantemente battute per inerpicarsi lungo sentieri scoscesi in cui il silenzio ha quasi la stessa importanza del suono e il gioco delle dinamiche risulta preponderante rispetto a qualsivoglia elaborazione armonica o ricchezza di fraseggio. Di qui una musica tutt’altro che banale con cui Eilertsen ci invita a compiere con lui un viaggio immaginario, nel profondo delle emozioni che non possono non riguardare ciascuno di noi. E così l’album si apre con un titolo particolarmente significativo “22”, in ricordo della terribile strage compiuta il 22 luglio del 2011 sull’isola di Utøya, nel Tyrifjorden,

da un uomo che uccise 69 giovani, ferendone altri 110, tra i partecipanti ad un campus organizzato dalla sezione giovanile del Partito Laburista Norvegese. A tutt’oggi è l’atto più violento mai avvenuto in Norvegia dalla fine della seconda guerra mondiale.

Eleni Karaindrou – “Tous des oiseaux” – ECM 2634

Eleni Karaindrou – “Tous des oiseaux” – ECM 2634

Questo album, della ECM New Series, ci propone le colonne sonore scritte da Eleni Karaindrou per la pièce “Tous des oiseaux” del regista Wajdi Mouwad e “Bomb. A love Story” dell’attore e regista iraniano Payman Maadi. L’artista greca si dimostra ancora una volta all’altezza della situazione evidenziando la solita verve compositiva che avevamo imparato a conoscere ed apprezzare sin dalla sua prima colonna sonora per Periplanissis (Wandering), di Christoforos Christofis (1979). Da allora Eleni non si è più fermata collezionando allori in tutto il mondo tra cui la vittoria nel 1982 al Thessaloniki Film Festival che la condurrà ad una fruttuosa collaborazione con Theo Angelopoulos e nel 1992 il Premio Fellini di Europa cinema. Anche con quest’ultima fatica discografica la Karaindrou si cala perfettamente nello spirito delle rappresentazioni sceniche, la prima che porta sulla scena una tragedia che si sviluppa nel cuore del conflitto israelo-palestinese, la seconda a sottolineare come al culmine della guerra Iran-Iraq del 1988, quando Teheran viene bombardata senza sosta, l’amore, l’affetto, la speranza e la vita hanno la meglio sulla paura della morte. Da sottolineare come questa colonna sonora sia la prima composta dalla Karaindrou dopo la scomparsa di Angelopoulos e si sia già meritata una nomination per l’ APSA (Asia Pacific Screen) come Best Original Score. Date le tematiche trattate, è facile intuire lo spessore della musica, sempre molto intensa, emozionale, ricca di colori, di suggestioni, di umori ottimamente resa dall’orchestra d’archi, con il primo violino Argyo Seira, al cui fianco troviamo altri musicisti di talento quali, tanto per fare qualche nome, la vocalist Savina Yannatou, Nikos Paraoulakis al ney (sorta di flauto caratteristico soprattutto della musica tradizionale colta di molti Paesi Medio-Orientali), Stefanos Dorbarakis al kanonaki (strumento cordofono della tradizione classica araba). Dal canto suo la Karaindrou si fa apprezzare in alcuni brani anche come pianista.

Joe Lovano – “Trio Tapestry” – ECM 2615

Joe Lovano – “Trio Tapestry” – ECM 2615

Ecco l’album che non ti aspetti. Protagonista il grande sassofonista Joe Lovano, di origini siciliane, che dopo aver partecipato a varie registrazioni ECM nel corso degli anni (ricordiamo gli splendidi album a fianco di Paul Motian, Steve Kuhn e John Abercrombie) approda adesso al suo primo album da leader per la casa tedesca, cosa abbastanza strana visto l’eccezionale curriculum dell’artista. Album che non ti aspetti, dicevamo in apertura, in quanto Lovano, ben coadiuvato dalla pianista Marilyn Crispell e dal batterista Carmen Castaldi, si muove su terreni molto più vicini a quella che viene considerata l’estetica ECM piuttosto che ai canoni del jazz propriamente detto (quello afro-americano tanto per intenderci). Ecco, quindi, una musica molto introspettiva, delicata, declinata attraverso undici brani a firma di Lovano che lo stesso sassofonista definisce come “alcune composizioni tra le più intime che abbia mai scritto”. A ciò si aggiunga il fatto che “Trio Tapestry” è tutto giocato sul lirismo e sulla straordinaria intesa fra i tre cementata con la pianista di Filadelfia dalle precedenti collaborazioni e con il batterista dalla condivisione del percorso formativo presso il Berklee College e dai successivi gruppi che li hanno visti suonare l’uno accanto all’altro. Chi fosse a caccia di swing qui non lo troverà, di converso all’interno di strutture ben delineate avrà la possibilità di apprezzare a che grado di rarefazione può giungere la musica se affidata a veri e propri talenti e alla straordinaria versatilità di Lovano che, pur in un contesto stanzialmente cameristico, si esprime sempre con un fraseggio molto fluido e sempre originale.

*****

DODICILUNE

L’etichetta Dodicilune, fondata e guidata da Gabriele Rampino (direttore artistico) e Maurizio Bizzochetti (label manager) è attiva dal 1996 e dispone di un catalogo di oltre 250 produzioni di artisti italiani e stranieri. Distribuiti nei negozi in Italia e all’estero da IRD, i dischi Dodicilune possono essere acquistati anche online, ascoltati e scaricati su una cinquantina tra le maggiori piattaforme del mondo grazie a Believe Digital. Tra le ultime produzioni ne abbiamo scelte tre che riteniamo particolarmente significative.

Claudio Angeleri – Blues is more

Claudio Angeleri – Blues is more

Consentiteci, innanzitutto, di formulare le nostre più vive congratulazioni a Claudio Angeleri che con questo “Blues Is More” firma il suo ventesimo album da leader. Per l’occasione il pianista e compositore bergamasco presenta al suo fianco una batteria di straordinari musicisti: il sassofonista Gabriele Comeglio, attivo sia nel jazz (Yellow Jackets, Randy Brecker e Lee Konitz) sia nel pop (Mina, Battiato e Lucio Dalla); il bassista Marco Esposito, già sodale di Angeleri in diverse occasioni nonché collaboratore tra gli altri di Gianluigi Trovesi, Franco Ambrosetti, Bob Mintzer; il trombonista Andrea Andreoli, attivo con la WDR Orchestra insieme a Bill Lawrence (Snarky Puppy) e Bob Mintzer; il batterista e percussionista Luca Bongiovanni, presente in alcune edizioni di Bergamo Jazz e Iseo Jazz. Ospiti anche la cantante Paola Milzani (in “Monk’s dream”), e il flautista Giulio Visibelli (“Paths”). In repertorio tre riletture di standard, “Dance of the infidels” di Bud Powell, “A new world a comin” di Duke Ellington e “Monk’s dream” di Thelonious Monk e Jon Hendricks, cui si affiancano sette composizioni originali del pianista che vanta una lunga e prestigiosa carriera testimoniata oltre dai già citati album da prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Charlie Mariano, Bob Mintzer, Franco Ambrosetti, Gianluigi Trovesi. Ciò detto bisogna ancora una volta sottolineare come il pianismo di Angeleri, seppur nell’ambito di un moderno mainstream, riesca ad essere allo stesso tempo moderno e originale. Il suo linguaggio è creativo, intelligente, spesso trascinante, corroborato da tanti anni di studio, dai molti album cui prima si faceva riferimento e dall’aver calcato con successo molti e molti palcoscenici. Così’ nel suo pianismo ritroviamo echi di blues (naturalmente), di modale, di musica contemporanea, di funky…il tutto omogeneizzato sì da renderlo un unicum di assoluta originalità. Senza trascurare quella capacità di scrittura che difficilmente rende riconoscibile la pagina scritta dalle improvvisazioni: al riguardo si ascolti con attenzione il basso di Marco Esposito nella title track sax di Gabriele Comeglio in “Paths” e la splendida voce della Milzani in “Monk’s dream”.. per non parlare dei due splendidi piano solo, “la ellingtoniana “A new world is coming” e l’originale “Dixie” che chiude l’album.

Centazzo, Schiaffini, Armaroli – “Trigonos”

Centazzo, Schiaffini, Armaroli – “Trigonos”

Musica certo non per tutti quella proposta da Andrea Centazzo (percussioni, malletkat, sampling), Giancarlo Schiaffini (trombone) e Sergio Armaroli (vibrafono), ovvero tre sperimentatori tra i più acuti della scena contemporanea italiana. In programma dieci brani tutti originali scritti dai tre. E a questo punto crediamo che il quadro della musica contenuta nell’album sia piuttosto chiaro, una musica che non presenta alcun punto di riferimento preciso ma che viaggia da un lato all’altro dell’immaginario triangolo costituito dai musicisti a riaffermare la volontà del singolo di andare al di là di qualsivoglia estetica precostituita, di rifuggire da ogni cliché, di affrontare piste sconosciute alla ricerca del proprio io più profondo. Quindi un’improvvisazione totale che prevede un’immersione completa nei suoni prodotti da ognuno a seconda della propria sensibilità: così mentre Schiaffini mette sul tappeto quell’enorme bagaglio che lo connota e che va dal New Orleans al migliore free-jazz, Centazzo evidenziala sua passione per i suoni profondi, evocativi e Armaroli si muove leggero dispensando pennellate di colore con il suo vibrafono. Il risultato è affascinante, certo alle volte straniante, ma una volta cominciato ad ascoltare “Trigonos” è praticamente impossibile

smettere e così si giunge alla fine in atmosfere sempre ovattate, quasi sottovoce come ad opporsi, rileva nelle note di copertina Paolo Carradori, a quanti oggi usano “parole orrende”. Da sottolineare il coraggio della etichetta salentina nel produrre un album del genere dando così una mano non secondaria allo sviluppo delle “nostre” avanguardie.

Roberto Ottaviano – “Eternal Love”

Roberto Ottaviano – “Eternal Love”

Da una parte Abdullah Ibrahim, Charlie Haden, Dewey Redman, Elton Dean, lo stesso Coltrane, Don Cherry, dall’altra la musica africana: questi i due poli al cui interno è declinata la personalissima poetica di Roberto Ottaviano, senza dubbio alcuno uno dei migliori sassofonisti oggi in esercizio e non solo sulle scene italiane. La sua è una visione particolare della musica che trascende l’“hic et nunc’ per immergersi in una spiritualità che per l’appunto ritroviamo in alcuni dei musicisti sopra citati e di cui Ottaviano reinterpreta alcuni brani, cui affianca due sue notevoli composizioni. In particolare con questo album Ottaviano tende ad operare una ricerca molto profonda, una sorta di ‘bagno mistico” (così lui stesso la definisce) per far sì che il “Jazz si faccia infine Musica Totale, ma soprattutto travalichi l’idea fine a sé stessa di fare musica per scavare a fondo nel nostro ego e per capire se esiste un noi universale da cui ripartire”. Se queste sono le premesse che hanno spinto l’artista è poi impossibile stabilire se l’obiettivo è stato raggiunto, data la natura totalmente intimista del progetto. Ciò che si può dire in questa sede è che l’album ancora una volta non delude gli estimatori di Ottaviano (e noi tra questi). Per affrontare il delicato compito Ottaviano ha costituito un nuovo quintetto in cui accanto ai ‘fidi’ Alexander Hawkins (piano, Rhodes, Hammond) e Giovanni Maier (contrabbasso), troviamo Zeno De Rossi alla batteria e Marco Colonna ai clarinetti. L’album si apre con la rilettura di un brano tradizionale africano, “Uhuru”, che ci conduce in maniera pertinente alla musica che Ottaviano ci riserva nei solchi successivi. Una musica intimista, suggestiva, ricca di colori, in cui la bravura dei singoli si incastona nelle strutture ampie, disegnate con maestria dal leader. E parlando dei singoli non si può non sottolineare ancora una volta la maestria di Ottaviano che al sax soprano conosce pochi rivali, la capacità di Marco Colonna al clarinetto basso di dialogare alla pari con il leader (lo si ascolti in “Mushi Mushi” di Dewey Redman), l’eccezionale lavoro di Maier anche con l’archetto (in “Eternal Love”, “Until The Rain Comes” di Cherry e “African Marketplace” di Abdullah Ibrahim), lo spumeggiante fraseggio di Hawkins e il supporto sempre imprescindibile di Zeno De Rossi.

da Amedeo Furfaro | 15/Apr/2019 | Facebook, Interviste, Primo piano

Minna Pelz Il soprano Minna Pelz nella parte di Winona, durante le prove per la prima rappresentazione dell’opera a Portland, Oregon, autunno 1926. In: Alberto Bimboni, Scrap Book; Bimboni Collection, The ICAMus Archive.

—

Sfogliando The New Grove Dictionary of Opera (Sadie, Londra, 1982), dopo Bellini e Berlin e poco prima di Bizet, è situata la scheda biografica di Alberto Bimboni (Firenze 1882/New York 1960) compositore, direttore d’orchestra e didatta stabilitosi negli Stati Uniti, autore di Winona, in tutti i sensi una “All Indian Opera”.

Quella dei Bimboni è una prestigiosa famiglia di musicisti fiorentini. Il DEUMM dell’Utet edito nel 1985 censisce Gioacchino (1810/1895) trombettista, suo fratello Giovanni (1813/1893) clarinettista, il di lui figlio Oreste (1846/1905) direttore d’orchestra. C’è pertanto un vuoto informativo su Alberto, un mancato aggiornamento comprensibile perché Bimboni aveva eletto a propria patria di adozione gli Stati Uniti d’America. Ed aveva sposato la musica dei nativi americani.

La sua principale opera Winona, di cui ad oggi non esiste edizione a stampa, tratta da una leggenda sioux-dakota, rappresentata nel 1926 a Portland e nel 1928 a Minneapolis, aveva raccolto diffusi consensi sia a livello di pubblico che di critica. Il lavoro, in cui si narra di una principessa indiana e del suo rapporto con le leggi del proprio popolo, contiene canti tradizionali di nativi, canzoni Sioux, Chippewa. La verosimiglianza è rafforzata da scene corali all’unisono che danno ancor più il senso comunitario della tribù.

Il manoscritto e tutta la collezione Bimboni ė confluita nel 2014 presso l’Archivio ICAMus, grazie all’amica di famiglia Julia Jacobs. The International Center For American Music si avvale della competente attività della fondatrice, la presidentessa Aloma Bardi che alterna la propria attività fra Firenze e New York e con la quale abbiamo colloquiato.

Alberto Bimboni

Il compositore Alberto Bimboni (1882-1960) in ritagli di giornale dell’ottobre 1926, al tempo delle prove per la prima esecuzione di Winona a Portland, Oregon.

In: Alberto Bimboni, Scrap Book; Bimboni Collection, The ICAMus Archive.

—

– L’ICAMus è una organizzazione no profit costituita a Firenze che promuove sin dal 2002 la conoscenza della musica americana sia contemporanea che del passato. Il sito www.icamus.org ben rende l’idea dell’impegno che il Centro profonde come veicolo di cultura musicale fra Italia ed U.S.A.. Un suo profilo sintetico?

“The International Center for American Music si occupa dello studio delle fonti musicali e della vita musicale negli Stati Uniti, possiede un archivio, la biblioteca, delle collezioni speciali, collabora con molte istituzioni e accademie in Italia, U.S.A., Francia, Germania, insomma in Europa, organizza concerti, performance, incisioni, produzioni editoriali, si forniscono consulenze, si partecipa a trasmissioni radiofoniche… insomma un lavoro su più fronti sulla musica negli States”.

–Parliamo di uno dei fulcri della ricerca e divulgazione dell’ICAMus, la figura di Alberto Bimboni. In particolare di Winona, quest’opera straordinaria ambientata sul lago Pepin, fra Minnesota e Wisconsin, della quale lei ha curato a Firenze una riproposizione in forma di concerto.

“Esattamente. Lavorando ad una riduzione dello spartito per canto e pianoforte sulla base dell’orchestrazione originale, ho realizzato una versione condensata dell’opera della durata di 70 minuti in modo da rispettare la continuità della vicenda; non solo un’antologia dell’opera, seppure ridotta, ma una versione che pur priva delle parti corali che hanno una importanza centrale, rappresenta una sintesi che ha conservato in meno minuti le principali arie ed i relativi accordi strumentali.

– Da precisare, per la cronaca, che l”estratto” è stato eseguito da alcuni allievi del conservatorio Cherubini di Firenze in concomitanza col convegno “Intersections” (Kent State University), a conclusione di una sessione dell’iniziativa stessa tenutasi nel giugno 2017 con la partecipazione di diverse cattedre di canto del conservatorio. Ma torniamo a Bimboni. Come nacque questo suo interesse, musicale e antropologico, per la Native American Music? Penso alla folgorazione che ebbe Dvořák per il Nuovo Mondo ma anche all’osservazione di etnografi come Franz Boas….”.

“Impressione corretta. Con la partitura di Winona siamo in un’epoca, fra il 1915 e il 1918, che è al culmine di un interesse per i nativi americani sbocciato negli ultimi due decenni dell’800 grazie a studiosi e studiose come Frances Densmore che soggiornarono nelle tribù, ne assorbirono la cultura musicale, trascrissero raccolte di canti per la caccia, il corteggiamento, i cicli del giorno a partire dal sole che nasce, il calendario, la guerra. Un vero e proprio patrimonio di pubblicazioni!”.

– Erano tempi in cui questa tematica affascinava altri musicisti. Si pensi ad esempio all’ “indian style” di Charles Wakefield Cadman. Ma per Bimboni quando e come scoccò la scintilla che lo portò ad incorporare le melodie dei nativi in un’architettura lirica?

“Si innamorò della materia quando nel 1912 fece parte della compagnia che portò in giro per gli States la Fanciulla del West di Puccini. Bimboni rimase affascinato da questo modello di interpretazione e cominciò a informarsi in particolare sulle melodie indiane. Poi, nell’età del jazz, gli anni ’20, la direzione dell’interesse si sarebbe spostata verso la musica afroamericana. In un certo senso lui si ritrovò a guardare all’indietro, ed è forse per questo che da allora Winona non è stata più ripresa. Un peccato! Perché è un lavoro in cui pur sentendo la melodia tipica dell’opera italiana l’essenza rimane intimamente americana. Meriterebbe di essere riproposta integralmente!”.

–Winona come occasione di integrazione fra più culture attraverso la musica. Ma c’è di più. Ed è il contributo che di fatto la produzione di questo musicista italiano diede al movimento indianista ricevendo imprimatur dalla stessa comunità nativa. Tale argomento è stato peraltro oggetto di studi nella ricordata conferenza i cui saggi ed interventi, reperibili sul sito, sono pubblicati nei Papers Intersections 2017.

“Il contributo italiano al movimento indianista è stato particolarmente significativo, pensiamo all’opera Alglala di Francesco Bartolomeo DeLeone andata in scena nel 1924, uno dei capisaldi dell’Indianist Movement nella musica americana; ma Winona è importante in quanto prima opera indiana, riconosciuta tale dagli stessi nativi, ad opera di un italiano. È che gli operisti italiani sono capaci di guardarsi intorno, sono abili nel trovare soggetti nuovi ed amalgamarli in linguaggio musicale in modo irripetibile, originale, unico. Ci fu per Bimboni una grande ammirazione da parte di pubblico, critici e giornalisti per i due allestimenti del ’26 e del ‘28 nel cui cast erano presenti alcuni nativi dotati di preparazione canora lirico-operistica.

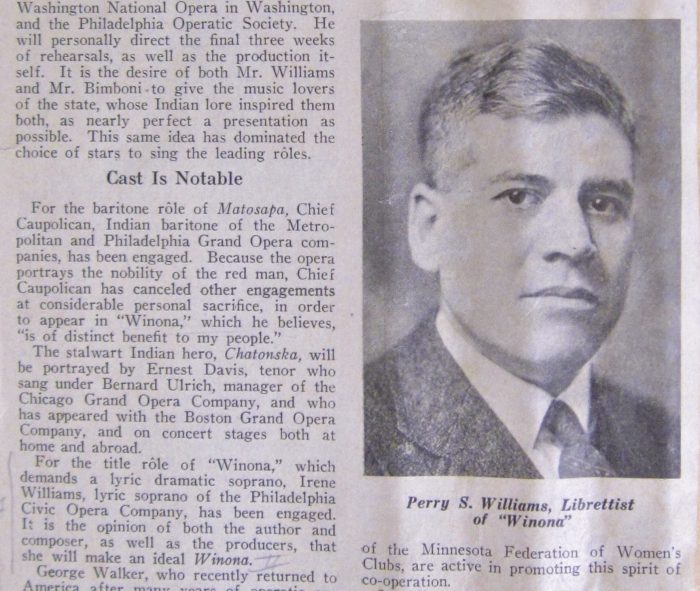

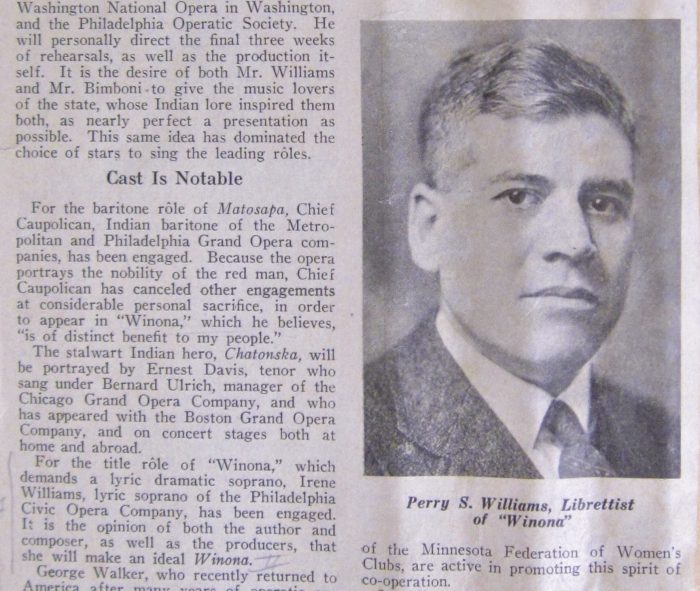

Perry S. Williams

Il librettista di Winona, lo scrittore, critico, giornalista e uomo politico Perry S. Williams (1886-dopo il 1970).

In: Alberto Bimboni, Scrap Book; Bimboni Collection, The ICAMus Archive.

—

– Al di là dell’input creativo, è possibile una qualche analogia di Alberto Bimboni che utilizza musiche indiane strutturalmente monofoniche con il Puccini orchestrale di La fanciulla del West?

“L’ambientazione, soprattutto. Bimboni, per di più, era ben immerso nella cultura statunitense dell’epoca, in un mondo in cui ormai viveva stabilmente da docente emigrato a New York, sbarcato il 30 giugno del 1911, proveniente dalla Mauritania. Un mondo in cui presto si affermò. Basti pensare che fu direttore della Henry Savage Opera Company e della Century Opera Company (negli ultimi anni all’Havana Opera House)”.

–Sulla nota che Thomas Warburton ha scritto per il Grove operistico si ricorda anche che insegnò al Curtis Institute ed all’Università di Pennsylvania quindi per 20 anni fu direttore alla Chautauqua Opera Association. Una domanda, ora sul rapporto fra nativi e non nativi. Che tipo di relazione può intravedersi fra la musica degli autoctoni americani e quella degli afroamericani, partendo da una condizione storicamente data di comune subalternità?

“A livello musicale l’interesse su ambedue le comunità si focalizzò sugli esotismi, indipendentemente da aspetti etnici o razziali, e furono viste come sorgenti ispirative per la loro diversità, il primitivismo … La discriminazione fu filtrata dallo stesso Gershwin in Porgy and Bess. Dunque entrambe furono ritenute di grande freschezza per il ritmo, la danza, le credenze… il tutto non semplicemente decorativo ma quale espressione di esotica autenticità. Indubbiamente esisteva una condizione di emarginazione. Ma sul piano artistico tale differente ricchezza culturale fu vista come un comune elemento di originalità a cui Bimboni fu sensibile. Una volta dichiarò di non volersi occupare di cultura colonialista, proposito che oggi suona brillante, geniale, a dir poco innovativo”.

– Progetti futuri, oltre la divulgazione dell’epopea musicale di Bimboni? Ho letto di Lo sguardo poetico americano: poeti e compositori negli Stati Uniti visti attraverso concerti, presentazioni, letture dedicate alla lirica d’arte statunitense, musa per compositori e compositrici. Ci sarà un focus anche sugli autori afroamericani?

“Stiamo proprio in questi giorni definendo il programma pluriennale del progetto – partirà dal 2020 – in vari appuntamenti con università ed altre istituzioni.

Di certo ci saranno letture incentrate sulla poesia afroamericana, con cicli dedicati a compositori neri su versi per esempio di Langston Hughes, della Harlem Renaissance, e di autrici che hanno ispirato compositori neroamericani. Anche la poesia ha rappresentato uno dei passaggi attraverso cui si è divenuti compositori in America”.

Amedeo Furfaro

da Daniela Floris | 15/Apr/2019 | Fotoreportage, News, Primo piano, Recensioni

Tutte le foto sono di Carlo Mogavero

Il tema del Festival Open Papyrus 39 edizione quest’anno è stato ispirato al direttore artistico Massimo Barbiero dalle Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar.

“Giudicando la propria vita di uomo e l’opera politica, Adriano non ignora che Roma finirà un giorno per tramontare e tuttavia il suo senso dell’umano, eredità che gli proviene dai Greci, lo sprona a pensare e servire fino alla fine”.

Questo si legge nel depliant del festival, in cui Barbiero spiega che l’Adriano delle Memorie è paragonabile a quell’Adriano Olivetti che ha lasciato a Ivrea un’eredità culturale che è doveroso mantenere viva, invece che abbandonarsi ad un nostalgico declino. E non si può certo dire che l’Open Papyrus non stia mantenendo vivo l’humus culturale del territorio. Il festival non è solo musica. C’è un’interesse per le eccellenze del territorio (vedi i vini, vedi i formaggi, ad esempio, che sono protagonisti degli aperitivi a Santa Marta, tra una presentazione e un concerto). C’è, da sempre, un interesse per la diffusione di libri che trattano di musica: in questa 39sima edizione sono stati presentati “I giorni della Musica e delle Rose“, Ed. Stampa Alternativa, di Franco Bergoglio, e “Il suono ruvido dell’innocenza” di Davide Ielmini, ed. Gallerie del Libro. C’è, da sempre, la valorizzazione di realtà locali come le importanti scuole di danza di Ivrea: in questa edizione non sono mancate performance in piazza e flashmob, oltre che la bella interazione sul palco del Giacosa con Odwalla, di cui si parla di seguito. In scena le tre scuole Baobab, Arabesque e Accademia di Danza e Spettacolo. Da molte edizioni sono state organizzate mostre di pittura e mostre fotografiche: quest’anno da ammirare c’era a Santa Marta la mostra di gigantografie/ritratti di Odina Grosso, Sguardi Africani, mentre a via Palestro, al Caffé del Teatro, sette artisti (Tony Muroni, Susanna Clarino, Alfredo Samperi, Lanfranco Costanza, Umberto Pettene, Ennio Marzano, Daniela Borda) hanno esposto le loro opere per la mostra Arte in Fuga.

Barbiero dunque come sempre imposta un Festival Multiculturale, e resiste alle mille difficoltà che inevitabilmente incontra chi ancora ha il coraggio e la forza di occuparsi di cultura. Difficoltà economiche, resistenze di vario tipo, nonché le conseguenze di indifferenza e anche sottovalutazione di un lavoro oramai quasi quarantennale. Eppure ogni anno il Festival va in scena. E come ogni anno A proposito di Jazz è presente per documentarlo.

Il pomeriggio a Santa Marta non è possibile documentarlo poiché siamo arrivati in tempo per lo spettacolo serale al Teatro Giacosa.

Oltre alla presentazione del libro di Franco Bergoglio, citato più su, e la degustazione, ha preso posto sul palco il Quartetto E-Volution, con il progetto 7Dreams: the Voice of an Albatros. Un quartetto composto da Luis Zöschg: guitar, efx, Christoph Zöschg: drums, percussions, Norbert Dalsass: bass, efx e special guest:

Martin Ohrwalder: trumpet, efx. Il viaggio di un albatro alla ricerca di cibo in veste di sogno, diviso in 7 movimenti.

Teatro Giacosa, ore 2130

Elliott Sharp e Maurizio Brunod

Special project for Ivrea

Elliott Sharp, guitar

Maurizio Brunod, guitar

Un incontro quasi fortuito a Ny, un pomeriggio passato insieme a parlare di musica e la promessa di rivedersi per suonare insieme: “quel suonare insieme è stasera” dice Maurizio Brunod presentando Elliott Sharp.

Dalle due chitarre si materializzano note che si incrociano e sembrano piccole gocce di qualcosa di più denso dell’acqua, fino a quando Sharp non dà il via al tema, che emerge su quelle gocce sonore e non su accordi armonici.

Fino a quando Brunod non comincia l’interazione vera e propria. Si procede con varianti timbriche, effetti, dialoghi, tra due chitarre che hanno un suono diverso tra loro e dunque si mischiano rimanendo perfettamente distinte, Brunod con il suo suono quasi perfettamente liscio e non privo di eco, Sharp più vibrato e terreno. La loop station aumenta le possibilità di combinazione. Ogni tanto si affaccia del blues, e poi si torna al “non suonato prima di ora”.

In alcuni momenti le due chitarre atterrano su unisoni inaspettati che durano un po’, fino a quando uno dei due musicisti improvvisa lasciando l’altro a quelle note scritte e viceversa.

Sonorità avveniristiche, improvvisazione pura, temi melodici che si stagliano improvvisi su impasti armonici densi di effetti. E poi vibrazioni, urli, glissando, e suoni che sembrano quasi uncini che si agganciano su un ricco e suggestivo tramestio di fondo, scuro eppure molto percettibile nei particolari.

Appaiono reminiscenze di tango, piccoli cenni di country, addirittura, ma sono attimi. Per il resto è tutto un procedere cercando, e trovando, suoni e dialoghi del tutto improvvisati e nuovi.

L’ IMPATTO CON CHI VI SCRIVE

Un concerto particolare, suggestivo, quasi del tutto improvvisato. Due musicisti che comunicano tra loro con un linguaggio inusuale, che diventa anche il modo di comunicare con il pubblico, fatto di atmosfere cangianti, di contrasti improvvisi e di improvvisi lineari unisoni, e che nonostante in comune abbiano anche lo strumento riescono a tramutare in ricchezza di colori sonori la loro differenza, intrecciando fraseggi, timbri in contrasto, dinamiche, temi melodici, sfondi gravi e pastosi o cristallini e leggeri. Al termine, il silenzio improvviso ha riportato chi era presente in sala sulla terra.

Teatro Giacosa, ore 22:15

Odwalla e Baba Sissoko

Concerto del trentennale

Massimo Barbiero: marimba, vibes, percussions

Matteo Cigna: vibes, percussions

Stefano Bertoli: drums

Alex Quagliotti: drums, percussions

Andrea Stracuzzi: percussions

Doudù Kwateh: percussions

Daouda Diabate: djembè kora e dance

Cheikh Fall: djembè kora

Gaia Mattiuzzi: vocal

Baba Sissoko: vocals e tamà

Giulia Ceolin, Gloria Santella, Barbara Menietti: dance

Per fortuna ad Open Papyrus Jazz Festival trovo quasi sempre Odwalla.

Perché è molto difficile poter assistere a questo spettacolo altrove o in altra occasione. E’ un concerto emozionante, mai uguale, dalle sonorità potenti. E’ visivamente una festa, la danza enfatizza la musica e viceversa.

Ho già scritto molto di questo gruppo composto quasi esclusivamente di strumenti a percussione. Della bellezza degli scambi tra la marimba di Massimo Barbiero e il vibrafono di Matteo Cigna, dei rumori infiniti e magici di Doudù Kwateh, del suono avvolgente delle kora di Daouda Diabate e Cheik Fall , della voce versatile e coinvolgente di Gaia Mattiuzzi e di quella evocativa e potente di Baba Sissoko. Della travolgente interazione tra le due batterie di Stefano Bertoli e Alex Quagliotti e le percussioni di Andrea Stracuzzi.

Le danzatrici, Giulia Ceolin, Gloria Santella, Barbara Menietti, hanno tramutato i suoni in movimento emozionando e incantando il pubblico.

E’ una meraviglia di colori, di varietà di battiti e di note.

E’ un fondamentale esempio di civiltà, di meravigliosa convivenza tra culture diverse, tra arti diverse, tra Uomini Donne Africa Europa India Italia. E’ la terra come potrebbe e dovrebbe essere. E’ la prova che tutto è possibile.

La voce, la vitalità di Baba Sissoko spazzano via ogni barriera.

Parlano le foto di Carlo Mogavero, a colori, perché non vi perdiate nulla se non il suono: ma la musica si ascolta anche guardando

Maurizio Brunod è uno tra i più fedeli artisti della Caligola Records. Chitarrista di grande spessore pubblicò il primo album con Caligola nel 2009, “Northern Lights”, per chitarra solo. Adesso si ripropone con “African Scream” ancora per chitarra solo. Anche se la chitarra è tornata prepotentemente in auge nel mondo del jazz grazie ad alcuni personaggi di assoluto livello, ciò non significa che tutte le ciambelle riescano col buco, soprattutto se si decide di affrontare un repertorio variegato ed impegnativo da solo con il proprio strumento seppur confortato dall’ausilio dell’elettronica. Ma Brunod è artista che non teme le sfide ed eccolo dunque dedicare il brano d’apertura al collega e amico Garrison Fewell prematuramente scomparso, “Ayleristic”, già proposto nell’album in duo con lo stesso Garrison, “Unbroken Circuit” del 2015. Nel ricordo dell’amico, Brunod non ha pudore dei propri sentimenti e ci regala una interpretazione intensa, suggestiva, emozionalmente coinvolgente. Subito dopo eccolo alle prese con uno standard, “I Remember Clifford” di Benny Golson affrontato con lucida consapevolezza senza alcuna smania di voler travolgere alcunché ma con il sincero proposito di rendere omaggio ad un grande pezzo e ad un grande compositore.

Maurizio Brunod è uno tra i più fedeli artisti della Caligola Records. Chitarrista di grande spessore pubblicò il primo album con Caligola nel 2009, “Northern Lights”, per chitarra solo. Adesso si ripropone con “African Scream” ancora per chitarra solo. Anche se la chitarra è tornata prepotentemente in auge nel mondo del jazz grazie ad alcuni personaggi di assoluto livello, ciò non significa che tutte le ciambelle riescano col buco, soprattutto se si decide di affrontare un repertorio variegato ed impegnativo da solo con il proprio strumento seppur confortato dall’ausilio dell’elettronica. Ma Brunod è artista che non teme le sfide ed eccolo dunque dedicare il brano d’apertura al collega e amico Garrison Fewell prematuramente scomparso, “Ayleristic”, già proposto nell’album in duo con lo stesso Garrison, “Unbroken Circuit” del 2015. Nel ricordo dell’amico, Brunod non ha pudore dei propri sentimenti e ci regala una interpretazione intensa, suggestiva, emozionalmente coinvolgente. Subito dopo eccolo alle prese con uno standard, “I Remember Clifford” di Benny Golson affrontato con lucida consapevolezza senza alcuna smania di voler travolgere alcunché ma con il sincero proposito di rendere omaggio ad un grande pezzo e ad un grande compositore. Claudio Cojaniz è un altro pezzo da novanta del jazz friulano e più in generale italiano. Questo “Molineddu” è stato registrato tra il novembre 2016 e il febbraio 2017, quindi pochi mesi prima di “Sound Of Africa”, altro album del pianista che manifesta così il suo amore verso questo continente. Ad affiancarlo ancora una volta i componenti del ‘Coj & Second Time” vale a dire Alessandro Turchet (contrabbasso), Luca Grizzo (percussioni, vocale), Luca Colussi (batteria) con l’aggiunta di Carmela Arghittu (voce) nel brano che dà il titolo all’album. In programma sette originali tutti dovuti alle felice vena creativa del leader. Ancora una volta il pianismo di Cojaniz risulta di grande interesse; il suo linguaggio, pur nel dichiarato omaggio all’arte, alla cultura di altri continenti (qui sentita la dedica alla città di Aleppo), mai risulta calligrafico, sempre scevro da ogni manierismo e intellettualismo di maniera. Di qui niente funamboliche evoluzioni sulla tastiera, niente invenzioni particolarmente azzardate, niente suoni alterati ma linee melodiche essenziali eppure di assoluta godibilità, armonizzazioni non astruse ma non banali, e soprattutto una tavolozza coloristica che i membri del quartetto rendono al meglio con la cavata possente e precisa di Alessandro Turchet, la batteria mai ridondante di Luca Colussi che si dimostra ancora una volta (se pur ce ne fosse stato bisogno) uno dei migliori e più lucidi batteristi italiani e le percussioni assolutamente inusuali di Luca Grizzo che regalano quasi un tocco di magia alla musica dell’ensemble (se non si vede Grizzo esibirsi non si ha un’esatta percezione di quanto detto). Tra i brani da segnalare soprattutto “Molineddu – Girasoles suta sa luna” in cui Carmela Arghittu interpreta con grande e sincera partecipazione i versi di Istevene Stefano Flores.

Claudio Cojaniz è un altro pezzo da novanta del jazz friulano e più in generale italiano. Questo “Molineddu” è stato registrato tra il novembre 2016 e il febbraio 2017, quindi pochi mesi prima di “Sound Of Africa”, altro album del pianista che manifesta così il suo amore verso questo continente. Ad affiancarlo ancora una volta i componenti del ‘Coj & Second Time” vale a dire Alessandro Turchet (contrabbasso), Luca Grizzo (percussioni, vocale), Luca Colussi (batteria) con l’aggiunta di Carmela Arghittu (voce) nel brano che dà il titolo all’album. In programma sette originali tutti dovuti alle felice vena creativa del leader. Ancora una volta il pianismo di Cojaniz risulta di grande interesse; il suo linguaggio, pur nel dichiarato omaggio all’arte, alla cultura di altri continenti (qui sentita la dedica alla città di Aleppo), mai risulta calligrafico, sempre scevro da ogni manierismo e intellettualismo di maniera. Di qui niente funamboliche evoluzioni sulla tastiera, niente invenzioni particolarmente azzardate, niente suoni alterati ma linee melodiche essenziali eppure di assoluta godibilità, armonizzazioni non astruse ma non banali, e soprattutto una tavolozza coloristica che i membri del quartetto rendono al meglio con la cavata possente e precisa di Alessandro Turchet, la batteria mai ridondante di Luca Colussi che si dimostra ancora una volta (se pur ce ne fosse stato bisogno) uno dei migliori e più lucidi batteristi italiani e le percussioni assolutamente inusuali di Luca Grizzo che regalano quasi un tocco di magia alla musica dell’ensemble (se non si vede Grizzo esibirsi non si ha un’esatta percezione di quanto detto). Tra i brani da segnalare soprattutto “Molineddu – Girasoles suta sa luna” in cui Carmela Arghittu interpreta con grande e sincera partecipazione i versi di Istevene Stefano Flores. Roberto Martinelli (sax soprano) e Ermanno Maria Signorelli (chitarra classica) sono i protagonisti del toccante album “Pater” registrato a Padova nel 2018. Titolo non potrebbe essere più esplicativo dal momento che l’album è dedicato ai padri dei due artisti scomparsi in un breve arco di tempo. E questo dà la misura del tipo di musica che si ascolta. Sax soprano e chitarra costituiscono un duo certo non usuale ed in effetti è il primo disco che i due incidono assieme anche se, viceversa, sul campo hanno avuto diverse occasioni di collaborare. Di qui un’intesa che va ben al di là della registrazione in oggetto, un’intesa confortata dal comune background sia classico sia jazzistico, dall’idem sentire quanto a purezza e naturalezza del suono acustico. Non a caso Signorelli è tra i pochissimi jazzisti italiani ad aver scelto la chitarra classica. Al riguardo dobbiamo, quindi, segnalare l’assoluta coerenza con questo assunto di ambedue i musicisti che non si sono lasciati sedurre dai “nuovi suoni”. Liberi da ogni obbligo di modernità, i due si spingono su terreni in qualche modo legati alla musica colta europea in cui è ben difficile distinguere tra pagina scritta e improvvisazione. Materia, quest’ultima, in cui sia Martinelli sia Signorelli sembrano eccellere per tutta la durata dell’album. Straordinariamente efficace la trattazione delle dinamiche in cui anche il silenzio ha un suo rispettabile ruolo, così come coinvolgente risulta l’invenzione tematica dei due che si riallaccia in maniera decisa al gusto melodico della tradizione italiana. Infatti degli otto brani in programma ben sette sono gli originali di cui quattro di Signorelli e tre di Martinelli cui si aggiunge lo standard “My Favourite Things” di Rodgers e Hammerstein porto con gusto e originalità.