da Beniamino Gatto | 25/Feb/2024 | Eventi, News, Primo piano, Recensioni

Serata “scoppiettante” quella di martedì scorso che alla Casa del Jazz, nell’ambito del ciclo “L’altra metà del Jazz” curato da Gerlando Gatto, ha visto protagoniste Susanna Stivali, accompagnata da Alessandro Gwis al piano, e Chiara Viola con Danilo Blaiotta al piano.

Come si accennava, ospite del primo tempo Susanna Stivali, che ha esordito rispondendo alla domanda di Gatto riguardo ad eventuali problemi legati al sessismo nel mondo del jazz; l’artista ha invitato tutti ad una riflessione, non su episodi specifici ma su un atteggiamento generale abbastanza arretrato nei confronti delle musiciste jazz in Italia sebbene oggi, grazie ad iniziative di musicisti, organizzatori e manager si stia avviando un lento ma inesorabile cambiamento, con una conseguente apertura maggiore alle musiciste jazz. Tra gli eventi più significativi, la creazione dell’associazione Musicisti Italiani di Jazz (MIDJ) del cui direttivo Susanna fa parte, l’istituzione del Premio Gender Equality destinato al festival più impegnato dal punto di vista della parità di genere e un report annuale che descrive la situazione relativa a questa problematica con riferimento al panorama nazionale.

-

-

Conclusa la parte relativa alle questioni di genere Susanna, guidata dalle domande di Gatto, parla della sua carriera partendo dalla sua preparazione: nel raccontare dei suoi studi di pianoforte, canto classico e canto jazz ricorda come la sua formazione classica sia stata indispensabile per avere solide fondamenta su cui costruire anche il canto jazz – disciplina che aveva intrapreso di nascosto, contro il volere della sua insegnante di canto. Una particolarità che riguarda la sua formazione è che anche lei, come altre musiciste di questa serie di incontri, ha studiato presso il Berklee College of Music di Boston per un anno e mezzo, grazie al conseguimento di una borsa di studio; proprio a Boston Susanna decide di dedicarsi in toto allo studio della musica. Relativamente a quell’esperienza, ma anche ai suoi numerosi viaggi in vari paesi tra cui Sudafrica, Brasile, Thailandia, Lettonia e Mozambico, Susanna descrive una sensazione molto particolare, che si prova studiando a lungo all’estero: paradossalmente quando si è più lontani da casa, a suo dire, ci si avvicina di più alle proprie radici e alla propria terra e ci si trasforma; a questo proposito condivide un bel ricordo di una sua partecipazione ad un festival locale di musica internazionale. Tra gli insegnanti avuti in questo periodo ricorda Bob Stoloff, Mark Murphy, ma soprattutto Hal Crook, trombonista di vaglia nonché autore del libro How To Improvise, uno dei più conosciuti manuali di improvvisazione jazz in circolazione.

In seguito parla delle sue collaborazioni una volta tornata in Italia: oltre ai sodalizi con artisti del calibro di Lee Collins, Miriam Makeba e Rita Marcotulli (già ospite di questa serie) Susanna dà particolare spazio al suo rapporto di amicizia con Giorgia, conosciuta in un campus in Inghilterra e con cui ha sviluppato fin da subito un legame grazie alla passione comune per Whitney Houston; legame che si è esteso anche in ambito artistico, dal momento che Susanna ha scritto il brano Chiaraluce per l’amica, contenuto nell’album Stonata del 2007. Un’altra collaborazione di cui la cantante parla con affetto è quella con il Trio Corrente composto da Paulo Paulelli al contrabbasso, Fabio Torres al pianoforte e Edu Ribeiro alla batteria, trio brasiliano tra i più conosciuti nell’ambito jazz in patria per uno stile musicale che adotta una pulsazione ritmica diversa da quella tipica brasiliana per fare spazio ad atmosfere più soavi e morbide (vincitori peraltro di un Grammy Award al miglior album di musica latina nel 2014 con Song For Maura, registrato con Paquito D’Rivera). Ed è collegandosi proprio a quest’argomento che si va a toccare l’ultimo punto della chiacchierata, ovvero l’importanza della scrittura, fondamentale a detta della vocalist che ha anche raccontato la sua evoluzione dal punto di vista della lingua usata: ha infatti iniziato a scrivere in inglese, cambiando poi registro quando è passata alla scrittura in italiano. Conclude quindi esprimendo la sua opinione riguardo alla correlazione tra sensibilità femminile e scrittura musicale, sostenendo l’effettiva inesistenza di questa dicotomia.

I brani cantati da Susanna, insieme al pianista Alessandro Gwiss, sono stati Valsinha, tratto dall’album Caro Chico; Fee-Fi-Fo-Fum dello scomparso Wayne Shorter e Decostruzione della stessa cantante, un’anteprima del suo prossimo album, in uscita a giugno in Brasile.

La seconda cantante della serata, Chiara Viola, entrata sul palco accompagnata dal pianista Danilo Blaiotta, inizia raccontando del suo rapporto con la musica, di cui si è innamorata soprattutto per quanto riguarda il canto, grazie al film Sister Act, la cui visione era una tradizione annuale nella scuola di suore che frequentava durante l’infanzia. In seguito, racconta dei suoi studi di chitarra classica e di come la sua passione per la musica degli 883 l’abbia da una parte spinta ad imparare a suonare lo strumento, e dall’altra l’abbia messa un po’ in contrasto con il suo insegnante. In seguito si iscrive alla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia per studiare canto, e a seguito di un concerto di Joey Garrison si innamora del jazz e decide che quella sarà la sua strada (una divertita Chiara racconta, a questo proposito, dell’indifferente reazione di Garrison all’entusiasmo della cantante). Prosegue raccontando dei tanti lavori da lei svolti al di fuori della musica: dal fare l’hostess di terra per Alitalia a lavorare in un albergo di Parigi, dove si è trasferita in seguito e dove adesso risiede.

Tornando alla musica, continua parlando del suo periodo di studio al Conservatorio Santa Cecilia, con insegnanti del calibro di Maria Pia de Vito (già anche lei ospite del ciclo) e Danilo Rea, e della tesi con cui si è laureata con 110 e lode, dedicata al silenzio. Dietro sollecitazione di Gatto, la Viola esprime una particolare ammirazione per il “silenzio” che lei ama come una tela bianca che permette di apprezzarne i colori – in questo caso i suoni. Un dato curioso è che un’altra musicista ospite del ciclo, Miriam Fornari, aveva dedicato la sua tesi di laurea allo stesso argomento esprimendo più o meno le stesse opinioni di Chiara.

Il racconto prosegue con una artista assolutamente padrona del palco che denota una sorta di umorismo davvero apprezzabile con cui tiene desta l’attenzione del folto pubblico, chiaramente divertito e interessato. Ecco quindi l’esperienza in un gruppo di jazz tradizionale in contemporanea ad un suo tour con un complesso di free jazz – tour nato per puro caso, in cui lei era entrata in sostituzione della cantante titolare a causa di un malore di quest’ultima.

L’ultima parte della chiacchierata è dedicata ad un intenso dibattito, in cui è stato coinvolto anche Danilo, riguardo alle differenze tra l’Italia e Parigi per quanto riguarda il ruolo dei musicisti nella società: la nostra cantante racconta di un pubblico parigino educato fin da piccolo alla musica, grazie anche all’istituzione dei conservatoires, rinomate scuole di musica statali presenti in abbondanza nella Città delle Luci, una per ogni banlieue – ma più in generale grazie ad uno stato che investe di più sulla cultura rispetto a quello italiano, tanto che lì è in vigore una legge che consente ai musicisti di ricevere un sussidio statale (legge che, come fa notare Danilo, è passata in maniera molto più restrittiva anche qui in Italia); da qui è emersa un profondo disappunto da parte di Chiara nei confronti dello Stato italiano e degli organizzatori che non pagano abbastanza i musicisti, trascurando anche l’aspetto culturale.

I pezzi eseguiti da Chiara e Danilo sono stati Didsbury, tratta dall’album Until Down pubblicato da Chiara nel 2019, Lullaby for Francesco, anch’essa una toccante composizione della cantante, e una originale rielaborazione di Harvest Moon di Neil Young.

Degno di una nota a parte è stato il finale della serata: in virtù di un rapporto di amicizia che lega Chiara e Susanna, le due cantanti, accompagnate da Danilo Blaiotta al piano, si sono esibite insieme in una frizzante esecuzione di Bye Bye Blackbird.

Beniamino Gatto

da Alessandro Fadalti | 21/Feb/2024 | I nostri CD, News, Primo piano, Recensioni

Parlami di te. Dividi un foglio con una linea orizzontale e cospargi di nero solo la metà inferiore.

Prendi una classica Bic nera e scrivi dei tuoi beni nello spazio bianco e dei tuoi mali sopra la coltre di pece.

Non si riesce a leggere ciò che sta sotto, eppure vive, siccome esiste a prescindere dalla vista. Un disequilibrio tra la parte chiarescente dell’Io e quella che sprofonda in pullulanti atti rimossi e nascosti alla mente. Tuttavia, angolando la carta sotto la luce di una lampadina, brillano i riflessi di limpidi solchi scavati dalla penna. Il tratto disvela il suo contenuto e si avvia un processo di emersione dell’interiorità che smargina il confine netto tra due zone in antitesi, trovando una pacifica coesistenza sulla medesima superficie. “Per poi fuggire, sopra le nuvole, volare ai limiti, niente sole, nero vivo, nuvole e fuliggine.”

Un quieto urlo cantato da John di Leo, nella strofa di Nero Vivo dei Quintorigo, diventa una eco travolgente che Evita Polidoro, batterista e cantante, accoglie e trasforma nel suo primo album come band leader: Nerovivo, per l’etichetta Tuk Music di Paolo Fresu, in trio con i chitarristi Nicolò Francesco Faraglia e Davide Strangi. La carriera di Polidoro è una somma di occasioni colte e scelte per giungere a questo punto del 2024. Il triennio alla Fondazione Siena Jazz, le tournée con la cantante Dee Dee Bridgewater e Francesca Michielin e il Siena Jazz 2022 al fianco di Shai Maestro, Avishai Cohen e Matt Penman. Un’anima da rocchettara dichiarata, cui nocciolo si schiude nel privato in un ricco mondo di ascolti: pop, elettronica, trap, drill, new wave, punk, fino agli sperimentalismi di Alejandra Ghersi.

Un quieto urlo cantato da John di Leo, nella strofa di Nero Vivo dei Quintorigo, diventa una eco travolgente che Evita Polidoro, batterista e cantante, accoglie e trasforma nel suo primo album come band leader: Nerovivo, per l’etichetta Tuk Music di Paolo Fresu, in trio con i chitarristi Nicolò Francesco Faraglia e Davide Strangi. La carriera di Polidoro è una somma di occasioni colte e scelte per giungere a questo punto del 2024. Il triennio alla Fondazione Siena Jazz, le tournée con la cantante Dee Dee Bridgewater e Francesca Michielin e il Siena Jazz 2022 al fianco di Shai Maestro, Avishai Cohen e Matt Penman. Un’anima da rocchettara dichiarata, cui nocciolo si schiude nel privato in un ricco mondo di ascolti: pop, elettronica, trap, drill, new wave, punk, fino agli sperimentalismi di Alejandra Ghersi.

Le note incise sul calco nero dell’album sono la ricerca di un gusto timbrico-elettronico che mette i suoni su frequenze gravi in primo piano, con perpetui rumorismi e drone dei synth, riverberi, feedback e delay alla chitarra, lasciando spazio sia a ricchezze melodiche che a necessari respiri di vuoti e silenzi, un mix caro all’estetica post-rock. Una locandina che promette Thom Yorke, Alt-J, Bon Iver e Sigur Rós sul medesimo palco; special guests le limature jazzistiche e gli innesti ambient perfettamente in interplay tra le formazioni.

Commistioni che pulsano nell’eclettico batterismo della Polidoro, destreggiandosi esilmente tra rock, pop e jazz. In Black Mirror, il groove dal tiro rock si articola in un fraseggio libero ma coeso nel timing, uno stile esecutivo dei batteristi post-bop e venturi. Un moto turbinante dell’accompagnamento percussivo che si amalgama ai tratti scuri e onirici delle pennate di Faraglia e Strangi, ascrivibili a colonna sonora per l’omonima serie TV dalle tematiche distopiche. Simile attenzione ai crossover anche in Limerick, una raffinata poesia strumentale strutturata su quattro sezioni, dove cellule sonore della chitarra o della batteria in una stanza rimano per riemersione in quelle successive, in un continuo permutare della tessitura colma di impliciti da scovare con l’orecchio.

Commistioni che pulsano nell’eclettico batterismo della Polidoro, destreggiandosi esilmente tra rock, pop e jazz. In Black Mirror, il groove dal tiro rock si articola in un fraseggio libero ma coeso nel timing, uno stile esecutivo dei batteristi post-bop e venturi. Un moto turbinante dell’accompagnamento percussivo che si amalgama ai tratti scuri e onirici delle pennate di Faraglia e Strangi, ascrivibili a colonna sonora per l’omonima serie TV dalle tematiche distopiche. Simile attenzione ai crossover anche in Limerick, una raffinata poesia strumentale strutturata su quattro sezioni, dove cellule sonore della chitarra o della batteria in una stanza rimano per riemersione in quelle successive, in un continuo permutare della tessitura colma di impliciti da scovare con l’orecchio.

Le rifiniture jazz e le sonorità ambient spirano nelle quattro “Arie” del disco, come uno spirito errante che aleggia su tutta la tracklist. Stupefacenti nel modo in cui rovesciano il ruolo convenzionale dell’ambient da significato a significante. Infatti, Arie di pioggia ha per struttura generatrice un immaginifico paesaggio plumbeo disegnato con cupe nuvole di synth, arpeggi e frasi melodiche allacciati tra le chitarre e condite da gocce d’acqua nelle sferzate con le spazzole su piatti e pelli della batteria. Un incedere atemporale del brano in cui il cumulonembo sonoro si dirada solo verso il finale. I neri più profondi sono espressi in Arie dimenticate, un gioco d’improvvisazione tra le due chitarre che diventano l’una evanescente fantasma acustico dell’altra, e in Arie morte con i solenni rintocchi dissonanti sulle corde, simili a campane funebri. Il finale dell’album, Arie ricordate, è un risveglio della coscienza, in cui le rimembranze tratte dalle arie precedenti distendono i pulviscoli neri, senza snaturarne il senso.

In Extra-Ordinary e In Your Head, s’incastrano pezzi di puzzle in frasi verticali scritte sul foglio da cui siamo partiti, un testo che prende vita con la vocalità dolce e pulita di Evita Polidoro. Leggiamo un diario di spontanea intimità che racconta le difficoltà nel mantenere i rapporti umani a noi cari, in una quotidianità sempre meno ordinaria e il funambolico rapporto tra la realtà dentro la nostra testa e quella fuori. I sintetizzatori modulari e sampler di Ruggero Fornari e Stefano Bechini creano in questi brani un perfetto connubio con le atmosfere del trio: un tepore inquieto, così avviluppante tra suono e parola da non poterlo concepire come ossimoro. La stessa Polidoro parlando di Nerovivo spiega questa sincrasi: “Nerovivo è quello che mi passa per la testa. È il contrasto continuo nel vivermi la vita: nero i giorni dispari e vivo i giorni pari.” Pari e dispari potrebbero avere un ironico corrispettivo nella posizione della “Arie” che dividono la tracklist: prima e terza contro sesta e ottava, quali di queste metà è la parte nera del foglio? Forse entrambe?

In Extra-Ordinary e In Your Head, s’incastrano pezzi di puzzle in frasi verticali scritte sul foglio da cui siamo partiti, un testo che prende vita con la vocalità dolce e pulita di Evita Polidoro. Leggiamo un diario di spontanea intimità che racconta le difficoltà nel mantenere i rapporti umani a noi cari, in una quotidianità sempre meno ordinaria e il funambolico rapporto tra la realtà dentro la nostra testa e quella fuori. I sintetizzatori modulari e sampler di Ruggero Fornari e Stefano Bechini creano in questi brani un perfetto connubio con le atmosfere del trio: un tepore inquieto, così avviluppante tra suono e parola da non poterlo concepire come ossimoro. La stessa Polidoro parlando di Nerovivo spiega questa sincrasi: “Nerovivo è quello che mi passa per la testa. È il contrasto continuo nel vivermi la vita: nero i giorni dispari e vivo i giorni pari.” Pari e dispari potrebbero avere un ironico corrispettivo nella posizione della “Arie” che dividono la tracklist: prima e terza contro sesta e ottava, quali di queste metà è la parte nera del foglio? Forse entrambe?

Con Nerovivo, il trio testimonia quanto il jazz odierno sia per sua natura agglomeratore e mediatore delle forze sonore interiori ed esteriori dei musicisti. Il jazz ci ha trasmesso un’idea di approccio musicale aperto verso il superamento dei confini attraverso l’estemporaneità di stimoli globali coevi e passati, ossia suonare evitando di cristallizzarci su manifesti neromorti.

Alessandro Fadalti ©

da Amedeo Furfaro | 18/Gen/2024 | I nostri CD, News, Recensioni

Tutto si può dire dell’anno che si chiude, a livello di dischi jazz, tranne che sia stato monocorde e monotono. La varietà delle proposte ha infatti caratterizzato il 2023 in modo significativo grazie a lavori spesso di bradisistica vitalità. Le recensioni che seguono ne rappresentano una possibile campionatura fra le tante proposte meritevoli. Le affidiamo alla lettura per una riflessione su quanto espresso e sui destini possibili del jazz e della musica nell’anno che verrà.

Federica Michisanti Quartet, “Afternoons”, Parco della Musica Records.

Federica Michisanti Quartet, “Afternoons”, Parco della Musica Records.

Il quartetto di Federica Michisanti featuring il clarinettista Louis Sclavis, il violoncellista Vincent Courtois e il batterista Michele Rabbia si cimenta nell’album Afternoons edito da Parco della Musica Records. Si tratta di una formazione cameristica che “illustra” musicalmente dei pomeriggi qualunque, quelli in cui il “presto” ed il “sostenuto” del ritmo mattutino cedono il passo al “moderato” e al “lento” tardopomeridiano. La musica della Michisanti si snoda in sette composizioni che la compositrice-contrabbassista romana ha definito mostrando di aver ancor più affinato la scrittura ora arricchita dalle cromie percussive che accompagnano la sottile trama arco-fiato. Il brano introduttivo “Two” espone un groove d’avanguardia che in “Sufi Loft” si mitiga in atmosfere soffuse, armonizzanti, che paiono richiamare sfondi bergmaniani. Il successivo “Not” ha strutture più decise specie quelle ritmiche di caffeinici frattali jazz. Tenero è il “Nocturne” con la libertà ispirata dal fascino delle tenebre e dai sogni, altrettanto dicasi per “Spot” contenuto nella stessa traccia. “Be4 PM” alterna momenti melodici a surplaces dialogici, un doppio registro che si rileva nella stessa “Floating”, in conclusione. L’approccio colto-europeo non deriva solo dalla anagrafe artistica della formazione ma è il portato di un vissuto musicale comune del 4et che conduce a superare moduli interpretativi fin troppo rodati per sondare nuovi orizzonti espressivi. In definitiva un album davvero degno d’attenzione come dimostrano i prestigiosi riconoscimenti ottenuti proprio n questo periodo.

Adriano Clemente, “The Coltrane Suite and Other Impressions”, Dodicilune Records

Adriano Clemente, “The Coltrane Suite and Other Impressions”, Dodicilune Records

In piena era jazzistica d.C. (dopo Coltrane) esce un album destinato, c’è da giurarci, a rimanere nel tempo. Vi si rievoca, del grande sassofonista neroamericano, lo Spirito fattosi Suono, la Mistica divenuta Suite. E’ il multistrumentista leccese Adriano Clemente a presentarlo con The Coltrane Suite and Other Impressions, per i tipi di Dodicilune. Giganteggia, già nel primo dei due cd, la performance del saxtenorista David Murray assieme a The Akashmani Ensemble. E furoreggia alla batteria il galvanizzante Hamid Drake, in veste di riguardevole ospite di… riguardo. Personaggio complesso da affrontare, Trane. Ma Clemente è dotto ed edotto in materia per come già fatto con Mingus con la medesima label nel 2016. Già a partire da “Mother Africa” (inizio di una tracklist con 25 sue composizioni) ne compenetra pathos e l’alfabeto sin nella prima parte del lavoro, tirando fuori, nella seconda, Impressioni nelle quali si confermano imprescindibili i membri della Akashmani, Guidolotti e Sorrentino (sax), Pirone (tr.ne), Carucci e Buccella(pf), Pierotti e Scandroglio(cb), Aiello (cong.), Lanzini (cello), Makarovic (tr.). E naturalmente svetta il direttore Clemente con i suoi dieci e passa strumenti da maneggiare a seconda della situazione musicale.

Christian Pabst, “The Palm Tree Line”, Jazz Sick Records.

Christian Pabst, “The Palm Tree Line”, Jazz Sick Records.

Musica di dove crescono le palme. E’ il pianista tedesco Christian Pabst a compilare una sua personale playlist dedicata a suoni di quei sud da cui è da sempre affascinato nell’album The Palm Tree Line (Jazz Sick). L’attacco è “Mambo” di Bernstein, da “West Side Story”, in un’esecuzione nervosa ed al tempo stesso seducente, con il Rhodes ad accentuare un certo suo modo di sincopare e “contratemporeggiare”. Il seguente “Amarcord” nell’alternare swing a beguine schiarisce, e non di poco, la nebbia felliniana impressa sul brano restituendogli luce solare. Nel terzo pezzo, all’ottimo combo che vede Francesco Pierotti al basso e Lorenzo Brilli a batteria e percussioni, interviene al canto Ilaria Forciniti ad intonare “Amara terra mia”, di Modugno, e con lei l’altro ospite Federico Gili, con la fisarmonica a coprire gli interstizi lasciati aperti dalla voce e a ritagliarsi, così come il pianoforte, un chorus per una impro breve quanto vibrante. Proseguiamo nel raccontare, in pillole, il disco, dando conto di “Un’ora sola ti vorrei” resa con delicato lirismo condiviso nel solo del contrabbasso di verve classicheggiante. Strano accostamento subito dopo quello dell’ “Alhambra” di Lecuona e, a marca Bongusto-Trovajoli di “‘O cielo ce manna ste cose”, a riprova di quanto possano essere vicine Granada e Napoli, accomunabili dalla musica oltre che dalla macchia mediterranea che arriva dalla Campania all’Andalusia. Alla fine, appena eseguita una tenera “Dèjame Llorar” di Oteo, Pabst offre un proprio acquerello sulla tastiera del “Tramonto”, per due minuti di tratteggio, andante per sensazioni sonore, del crepuscolo del sole che si addormenta.

Claudio Giambruno, “Overseas”, Via Veneto Jazz

Claudio Giambruno, “Overseas”, Via Veneto Jazz

Swing, bebop, modale, jazz samba e tutto quanto ne è seguito con i relativi adeguamenti di grammatica, sintassi, vocabolario alle successive tendenze stilistiche. Claudio Giambruno è sassofonista che li ha conformate coniugandole alla propria sensibilità latina in Overseas (Via Veneto Jazz-Millesuoni). Nell’album parte innescando una marcia neohardbop alquanto light – e non è un ossimoro – essendo ciò dovuto alle due fonti “over seas” che avvicinano Mediterraneo ad Atlantico e Pacifico per addolcirsi poi in ballad ed evergreen come “ ‘Na voce ‘na chitarra e ‘o poco e ‘luna”. Nella traversata gli sono accanto il pianista Andrea Rea, il contrabbassista Dario Rosciglione e il batterista Amedeo Ariano, band di cui Seamus Blake ha elogiato il repertorio dalla modalità “thrilling and soulfull”, emozionante e pieno d’anima, declinata in nove fra standards ed originals. In questi ultimi si denota anche una netta autorialità di Giambruno, jazzista che non rinnega la tradizione semmai se ne serve come spioncino per scrutare nel futuro.

Two Things of Gold, A.Ma Records

Two Things of Gold, A.Ma Records

Un duo, quello formato dalla vocalist Francesca Sortino e dal produttore dj romano nonché figlio della vocalist Diego Lombardo, che nell’album Two Things of Gold (A.Ma), perfeziona un originale confronto, su basi elettroniche, fra jazz e house – funk – soul in un lavoro inciso su ideale supporto di l. P. . Ne scaturiscono 14 tracce delle quali tre squisitamente jazzistiche – “Con Alma” di Gillespie, “Malachi” di Hill e “Where Flamingos Fly” successo di Gil Evans – con decollo da una piattaforma di musica internazionale per planare su lidi sonori e canori dinamici spazianti da toni duri a timbriche calate su linee melodiche più morbide nei passaggi di climax. Della Sortino è da rimarcare il desiderio di cimentarsi “atipicamente” rispetto a certe aspettative che vorrebbero le voci femminili jazz impegnarsi nella riproposizione dei capisaldi della materia o al massimo nell’esecuzione di originals che a quella tradizione si ispirano. L’affiancarsi a un giovane musicista come Lombardo dalle visioni innovative e rampanti risulta vincente. Da segnalare nella produzione gli ospiti Roberto Rossi, Alessandro Maiorino, Alberto Parmegiani, Mauro Beggio, Pierpaolo Bisogno.

Minimal Klezmer, “Öt Minusz Kettò”, Caligola Records

Minimal Klezmer, “Öt Minusz Kettò”, Caligola Records

Album n. 3 (campeggia la sottrazione 5-2 all’interno della cover) per i Minimal Klezmer, al secolo Francesco Socal (cl.sax), Roberto Durante (keys, pf, acc.), Enrico Milani (cello), Pietro Pontini (v. viola) con Matteo Minotto al basson e percussioni. Il collettivo nato a Londra nel 2011 presenta Öt Minusz Kettò. prodotto unitamente a Caligola Records e presentato da Martin Tesnone. La musica ivi contenuta si rifà alla tradizione ebraica e dei paesi dell’Est (Romania, Russia, Anatolia , Grecia) nonché gitana. Ed in effetti i tredici brani, di cui quattro traditional, hanno in comune uno spirito yiddish errante che li porta a di/vagare fino al jazz. E’ questo elemento di fusione (non diciamo contaminazione) che caratterizza alquanto il gruppo e ne arricchisce il sound di componenti, come l’improvvisazione, che ci impediscono di catalogare il lavoro come etnomusicale sic et simpliciter . Ciò anche se la loro è a pieno titolo musica klezmer, genere musicale diffusosi anche grazie ad un duraturo revival, così pimpante di strumenti, scoppiettante di note che sprizzano melodia da tutti i pori, fra introversa meditazione e scena estroversa.

Remedio, “Semillas”, Gutenberg Music.

Remedio, “Semillas”, Gutenberg Music.

Un “Real book” ispanomericano non potrebbe che annoverare, ab initio, miti iconici come il pajador argentino Atahualpa Yupanqui e la cantatrice cilena Violeta Parra. Hanno provato a inciderne una versione aggiornata i Remedio – Laura Vigilante (v.), David Beltran Soto Chero (chit. cuatro charango), Alberto Zuanon (cb), ospite Sergio Marchesini alla fisa – includendovi brani dello spagnolo Carlos Cano (Maria la portuguesa), della messicana Natalia Lafourcade (Hasta la raiz), di Manuel Raygada Ballesteros (Mechita), peruviano come Ramòn Ayala (El cosec hero), degli argentini Facundo Cabral (No soy de aqui ni soy de allà) e Natalia Doco (Respira), della statunitense Llhasa de Sela (El desierto), della band uruguagia Onda Vaga (Mambeado, Tataralì), del colombiano Gentil Montana (Porro). L’album Semillas che risulta dalla selezione, un lavoro “accalorato” anche dalla presa diretta della registrazione effettuata live al Piccolo Teatro Tom Benetollo di Padova, offre, della terra dei nostri cugini d’America, un “canto para una semilla” anzi semillas lanciate a mano aperta su quel terreno fertile da cui i musicisti hanno raccolto straordinari frutti liric-musicali. P.S. Di Yupanqui è eseguita “Luna tucumana”. Della Parra “La jardinera”.

Gloria Trapani / Alessandro Del Signore, “InControVoce”, Filibusta Records

Gloria Trapani / Alessandro Del Signore, “InControVoce”, Filibusta Records

Ci sono voci il cui canto abbisogna di un tappeto orchestrale su cui guizzare. E ci sono ugole che, al contrario, si esaltano quando l’ambiente sonoro che le circonda è essenziale, secco, minimale. E’ il caso di Gloria Trapani che, nell’album InControVoce edito da Filibusta, si lascia accompagnare da basso e contrabbasso da Alessandro Del Signore in “clusters” di brani latini (“Vocè E Linda”, “Mais Clara Mais Crua”), standard di jazz classico e moderno (“Summertime”, “Nature Boy”, “In Walked Bud”), hits pop e caraibici (“Humane Nature”, “Redemption Song”). Fra un vocalizzo ed un altro emerge l’attitudine della voce ad elasticizzarsi smorzando, misurando altisonanza ed estensione e nel contempo lavorando di cesello su melismi e fioriture nonché sulla felpatura di timbro e smalto vocale. Del Signore si rivela dal canto suo jazzista a proprio agio nel ruolo, attento a non infrangere il “muro” del suono nel senso di non spaccare mai con tocchi eccessivi o fuori posto la magia costruita dal duo sul preesistente silenzio.

Pietro Ciancaglini, “Consecutio”, GleAm Records

Pietro Ciancaglini, “Consecutio”, GleAm Records

Si va bene ma la consecutio temporum? Eccolo lì il tallone d’Achille di tanti che scrivono usando male i verbi. In musica, a voler fare un parallelo, la mancata concordanza fra principali e subordinate ha mietuto diverse vittime. Meno male che anche nel jazz ci sono maestri del coordinare secondo conseguenzialità logico-lineare un discorso musicale “corretto”. Sono, queste, delle considerazioni applicabili al nuovo album del bassista e contrabbassista Pietro Ciancaglini dal titolo Consecutio. Il lavoro, edito GleAM Records, con dieci sue composizioni, è un esempio di come il jazz debba saper coniugare le frasi che “pronuncia”. In tale operazione l’uso del basso elettrico da parte del musicista romano, al posto del contrabbasso, orienta l’approccio stilistico verso raffinate prospettive elettriche di fusion(e) fra hard bop e contemporary senza lasciarsi peraltro stregare da ammiccamenti mainstream. Il risultato più che apprezzabile è anche merito del pianista-tastierista Pietro Lussu, del batterista Armando Sciommeri e della vocalist Chiara Orlando. Le improvvisazioni, peraltro ben presenti, sono coerenti al tutto, e così le linee melodiche sono installate su armonizzazioni ricche e raffinate. E soprattutto “conseguenti”.

Haiku, Sun Village Records

Haiku, Sun Village Records

Haiku, la forma poetica giapponese adottata da Rilke, Eluard e da poeti ermetisti, è anche il gruppo di jazz-funk italiano che licenzia l’ album omonimo per Sun Village Records. Trattasi di un 5et ben assortito, che annovera Federico ‘Privi” Privitera a tromba e piano elettrico, Andrea Salvato a flauto e sinth, Costanza “Skalli” Bortolotti alla chitarra, Vyasa Basili al basso e Alessandro Della Lunga alla batteria, capace di invenzioni che vanno dirette all’ orecchio dunque nient’affatto ermetiche. Il riferimento al format nipponico al riguardo andrebbe visto come tendenza alla sintesi, alla enunciazione breve non logorroica neanche nelle impro. Certo è che le otto tracce per una mezz’ora di musica del disco si sviluppano vischiosamente, col flauto che “inalbera” pindaricamente le note più alte, le tastiere lì a “strattonare” la sezione ritmica, la tromba pronta ad acute proiezioni liriche, la chitarra protesa ad imbellettare di riverberamenti il tutto.

Nicole Johänntgen, “Labirinth”, Selmabid Records.

Nicole Johänntgen, “Labirinth”, Selmabid Records.

Gran bell’album Labirinth della sassofonista Nicole Johänntgen edito da Selmabird Records (Suisa)! Peraltro adatto a più palati musicali compresi quelli che adorano il funky e comunque i generi che abbiano una propulsione perloquale. Affidata in questo caso alla tuba di Jon Hansen ed alle percussioni di David Stauffacher, caricati del compito di dare adeguato sostegno ritmico a dieci brani. Vi svettano, come fra le montagne, gli alto e soprano della leader dalla bella voce blues ascoltabile in “Canyon wind”, il tutto arricchito dall’ospite Victor Hege al sousaphone in “Simplicity Curiosity” e “Straight Blues Baby Straight”. Nel labirinto della jazzista non è difficile muoversi, basta tenere stretto il filo d’Arianna disteso dal sax per essere condotti nel suo mondo dorato, un inno alla gioia del fare musica da proporre Coram populo affinché altri possano a loro volta appropriarsene.

Gaetano Duca, “Bugiardi”, Abeat Records

Gaetano Duca, “Bugiardi”, Abeat Records

Lounge? No! Semmai è uno smooth dai sapori funk-fusion il jazz che propone il chitarrista Gaetano Duca nell’album Bugiardi (Abeat Records).

Un tocco, il suo, che apparirebbe bensoniano se non fosse per il fraseggio personale della propria “longa manus” esecutiva.

Il jazz “musica bugiarda”, lo diceva un suo vecchio maestro. Ma qui il riferimento si allarga all’epoca in cui viviamo, in cui si coltivano disvalori e illusorietà.

Dunque il titolo del disco va visto come un incipit, un’introduzione a… Anche perché siamo sinceri, le sue 11 “bugie” musicali sono vero jazz, E i Bugiardi, gli altrettanti brani numerati scaletta, non mentono sullo stato di salute di tale genere musicale, che è florido, nonostante tutto, e ne rappresentano una possibile cartina di tornasole. Se si considera poi la componente “etnea” insieme alla napoletanità acquisita dal leader siculo il mix appare “vulcanico”. Il risultato è merito anche dei Friends di Duca: Dario Paolo Picone (k.), Gaetano Diodato (b.), Mario Nasello (cb), Vittorio Riva e Santino Montesano (v.), Nico Roccamo (dr), EnzoTamburello (sax), Filippo/Piscitello (t.), Tonino Piscitello (t.ne).

Amedeo Furfaro

da Alessandro Fadalti | 22/Dic/2023 | Guide all'ascolto, News, Primo piano, Recensioni

Si può raccontare un artista in una sola nota? Un fantasioso viaggio nel sound di Miles Davis e la sua rivoluzione musicale, cercando la risposta attraverso la prima nota di tromba di Blue in Green del celebre album Kind of Blue del 1959. Un mix di interviste, aneddoti, storia, teoria musicale e arte per riflettere sul valore del tempo in musica nella nostra vita.

Premere il tasto pausa e poi rewind, riavvolgere un nastro o spostare la puntina di un vinile. Tutte azioni che sembrano scontate, ma sono quei gesti quotidiani più simili all’esperienza di un viaggio nel tempo. Possiamo ascoltare e riascoltare un brano o un singolo passaggio all’infinito fino a stufarci, consumando compulsivamente il tempo del disco, incidendo un solco nella nostra memoria percettiva. Vivere la musica in questo modo significa riconoscere l’eccezionalità di alcuni attimi, un impulso simile al voler scattare una fotografia che immortali un frammento di realtà da poter conservare o guardare sotto una nuova luce. Coloro che lo fanno sentono forse la necessità di tornare a quel singolo momento, per le vibrazioni che si trasformano in sensazioni corporee, per le sinestesie fantasiose che crea o per un ricordo intimo a cui lo leghiamo. Pierre Boulez nei Relevés d’Apprenti, pubblicati nel 1962, parla della concentrazione sull’istante sonoro che si manifesta nella musica di Debussy; uno tra i tanti è l’iconico ingresso dei fiati e dell’arpa nel Prélude à l’après-midi d’un faune, un momento di estasi meravigliata tale da paralizzare il tempo, con l’energia che si crea nel passaggio dal suono flebile e ammaliante del flauto del fauno all’ingresso degli altri strumenti, restituendo la sensazione di un pacifico mondo bucolico nascosto da una spessa tenda. Eppure la musica è l’arte del tempo irreversibile, sembra strano poter parlare di paralisi del tempo e ammirazione di un singolo istante di musica. Per gran parte del ‘900, il filosofeggiare sulla questione temporale ha permesso ai compositori di rimettere in discussione il concetto per cui un brano scorre e nulla può fermarla o riportarla indietro. Una marea di pensieri trasfigurati in opere che giocano viaggiando nel tempo, creando stasi, rallentamenti e dilatazioni; parallelismi di flussi che scorrono l’uno sopra l’altro, riavvolgendosi, conglomerandosi o disperdendosi in molteplici direzioni, un’idea tattile del tempo che ritroviamo ad esempio nel compositore Brian Ferneyhough. Come ascoltatori questo ci tocca nel profondo, perché siamo abituati a godere all’ascolto di una successione di eventi, la canzone è una narrazione che deve scorrere verso un punto preciso, la freccia è sempre rivolta da sinistra verso destro, guidandoci tortuosamente a un climax e a un finale. Un ragionamento sullo spazio e il tempo del suono è qualcosa che solo in apparenza si situa lontano dalla nostra vita di tutti i giorni. Tutto questo però cos’ha a che vedere con Miles Davis? Tengo in macchina un talismano, un disco dal titolo “1959 L’Anno che Cambiò il Jazz”. Un anno in cui sono usciti degli album che hanno effettivamente cambiato la storia del jazz. Davis fa parte del novero di questi musicisti rivoluzionari, tuttavia raccontarlo in modo alternativo è sempre difficile vista la mole di parole già profuse da molti. La provocazione sul tempo diventa quindi un aggancio spaziale dal sentore di fisica quantistica, l’obiettivo è racchiudere qualcosa di gigantesco in un oggetto minuscolo: una sola nota. Il Mi di Tromba tra 0:18 e 0:21 secondi nel brano Blue in Green, tratto dall’album Kind of Blue del 1959 è il contenitore su cui sperimentare, raccontando la vita e l’estro artistico del trombettista attraverso alcune tappe e stimoli creativi che confluiscono verso questo istante tridimensionale. Per capire cos’abbia di così particolare questa nota bisogna indossare varie lenti, scegliendo progressivamente quella più graduata in base a cosa si sta cercando e cosa si sceglie di osservare.

Se si parla di Miles si pensa ad un personaggio arrogante, burbero, cinico, assoggettatore, scortese, dal sorriso nascosto dietro labbra serrate o dal bocchino della tromba. Convive con una timidezza interiorizzata tale da creare delle insormontabili barriere difensive, un tratto che fa parte di quelle menti annoiate dall’ordinario, instancabilmente alla ricerca di una via d’uscita dai canoni convenzionali. Gli venne affibbiato addirittura il soprannome di Prince of Darkness per questo suo carattere, ironicamente proprio nel periodo in cui si distingueva per il look flamboyant e lo stile di vita un po’ posh. Un profilo psicologico che diventa curioso se si pensa alla sua provenienza. Cresce nell’Illinois a East St. Louis, secondo di tre fratelli in una famiglia in cui il padre lavora come dentista e la madre è violinista e insegnante di musica. Per gli anni ‘20 questo implicava un tenore di vita tipico della black bourgeoisie, ma in un’America dove il benessere economico rappresenta uno status sociale, l’afroamericano benestante non era esente dal razzismo e Miles ne è stato a lungo vittima. Vivere in questo paradossale contrasto socioeconomico potrebbe essere sufficiente per comprendere solo quale sia una delle tante scintille che portano a un propulsivo bisogno di cambiamento e ricerca creativa di nuove soluzioni espressive. Non a caso da adolescente negli anni ‘40 abbraccia la filosofia dei boppers e degli hipster, ripudiando quel mondo di modelli valoriali borghesi che ha assorbito dalla sua famiglia. Sorge spontaneo chiedersi in quale modo il suo vissuto abbia stimolato l’evoluzione del suo sound indistinguibile, quanti semi bisogna piantare perché cresca una pianta di Miles?

Se si parla di Miles si pensa ad un personaggio arrogante, burbero, cinico, assoggettatore, scortese, dal sorriso nascosto dietro labbra serrate o dal bocchino della tromba. Convive con una timidezza interiorizzata tale da creare delle insormontabili barriere difensive, un tratto che fa parte di quelle menti annoiate dall’ordinario, instancabilmente alla ricerca di una via d’uscita dai canoni convenzionali. Gli venne affibbiato addirittura il soprannome di Prince of Darkness per questo suo carattere, ironicamente proprio nel periodo in cui si distingueva per il look flamboyant e lo stile di vita un po’ posh. Un profilo psicologico che diventa curioso se si pensa alla sua provenienza. Cresce nell’Illinois a East St. Louis, secondo di tre fratelli in una famiglia in cui il padre lavora come dentista e la madre è violinista e insegnante di musica. Per gli anni ‘20 questo implicava un tenore di vita tipico della black bourgeoisie, ma in un’America dove il benessere economico rappresenta uno status sociale, l’afroamericano benestante non era esente dal razzismo e Miles ne è stato a lungo vittima. Vivere in questo paradossale contrasto socioeconomico potrebbe essere sufficiente per comprendere solo quale sia una delle tante scintille che portano a un propulsivo bisogno di cambiamento e ricerca creativa di nuove soluzioni espressive. Non a caso da adolescente negli anni ‘40 abbraccia la filosofia dei boppers e degli hipster, ripudiando quel mondo di modelli valoriali borghesi che ha assorbito dalla sua famiglia. Sorge spontaneo chiedersi in quale modo il suo vissuto abbia stimolato l’evoluzione del suo sound indistinguibile, quanti semi bisogna piantare perché cresca una pianta di Miles?

Indossando degli occhiali che ci danno il senso di profondità di campo possiamo andare oltre la cornice del quadro  che è la sua vita. Allora guardiamo al ramificato inviluppo di interviste, pareri, aneddoti e racconti scritti da critici, giornalisti, biografi, storici, produttori e musicisti con cui Davis ha suonato. Timbro etereo e raffinato, grande lirismo, uso di sordine, come se dalla campana uscisse una nebbia: queste parole sono la sintesi di aggettivi provenienti da diverse penne usate per descrivere il suono della sua tromba dal ’58 in poi. L’idea della nebulosità è suggestiva e ben si sposa con la sua voce più iconica, quella irrimediabilmente divenuta rauca e arrugginita dopo un’operazione per rimuovere dei noduli alle corde vocali nel ‘57. In particolare, possiamo già sentire nelle ballad come My Funny Valentine e It Never Enter My Mind, registrati nel ’56 per gli album Cookin’ e Workin’, un’ombra sonora che sembra proiettarsi inesorabilmente verso quella foschia magica della nota di Blue in Green. Questo è un Miles molto sicuro e chiuso nelle sue idee siccome è arrivato al punto d’illuminazione tanto atteso che connette passato, presente e futuro del jazz. Si rinchiude nello studio di registrazione formando un sestetto eccezionale, composto da musicisti ormai punti cardinali della sua formazione, John Coltrane al sassofono e Paul Chambers al contrabbasso a cui si aggiungono il contraltista Cannonball Adderley, Bill Evans al piano e Jimmy Cobb alla batteria. Il gruppo si arma solo di qualche canovaccio e foglietto su cui erano abbozzate delle note su cui improvvisare, pronti a mettere in vinile, nero su nero, quella che era la nuova idea di sound davisiano, Kind Of Blue. Si legge spesso di come quest’album sia stata la prima opera in cui il trombettista sconquassa il jazz approcciandosi alla musica modale. Una visione un po’ miope nel momento in cui scopriamo come la musica modale in Davis sia solo un tassello nel macrocosmo di influenze e scoperte che ha fatto nella vita e soprattutto di come la bussola di questi cambiamenti punti sempre verso quel sound che tanto fa parlare di lui. Allontanando lentamente il fuoco del nostro sguardo verso il passato, troviamo un’intervista con Nat Hentoff del dicembre del ’58, in cui Davis disse: “Quando Gil [Evans] compose l’arrangiamento di “I Love You Porgy” mi scrisse solo una scala. Niente accordi, è questo dà molta più libertà e spazio per sentire le cose. Quando suoni in questo modo puoi andare avanti per sempre. Non devi preoccuparti dei changes e puoi fare molto di più con la linea melodica. Quando ti basi sugli accordi, sai che alla fine delle trentadue battute l’accordo è concluso e non puoi far altro che ripetere ciò che hai fatto con alcune variazioni”. Un altro esempio lo troviamo nelle parole del produttore discografico George Avakian, che nel ’56 ha portato Bernstein e Miles a collaborare per un arrangiamento stile cool jazz del brano Sweet Sue nell’album in uscita What is Jazz? “Quello che fece quando suonò Sweet Sue era una breve introduzione formale, prima di scivolare nell’improvvisazione totale, estremamente libera. È stata una svolta improvvisa in cui ha semplificato la struttura accordale della melodia, si è più o meno persa l’armonia della canzone. Quella potrebbe essere stata la scintilla da cui è scaturita la qualità fluida del fraseggio in Kind of Blue”.

che è la sua vita. Allora guardiamo al ramificato inviluppo di interviste, pareri, aneddoti e racconti scritti da critici, giornalisti, biografi, storici, produttori e musicisti con cui Davis ha suonato. Timbro etereo e raffinato, grande lirismo, uso di sordine, come se dalla campana uscisse una nebbia: queste parole sono la sintesi di aggettivi provenienti da diverse penne usate per descrivere il suono della sua tromba dal ’58 in poi. L’idea della nebulosità è suggestiva e ben si sposa con la sua voce più iconica, quella irrimediabilmente divenuta rauca e arrugginita dopo un’operazione per rimuovere dei noduli alle corde vocali nel ‘57. In particolare, possiamo già sentire nelle ballad come My Funny Valentine e It Never Enter My Mind, registrati nel ’56 per gli album Cookin’ e Workin’, un’ombra sonora che sembra proiettarsi inesorabilmente verso quella foschia magica della nota di Blue in Green. Questo è un Miles molto sicuro e chiuso nelle sue idee siccome è arrivato al punto d’illuminazione tanto atteso che connette passato, presente e futuro del jazz. Si rinchiude nello studio di registrazione formando un sestetto eccezionale, composto da musicisti ormai punti cardinali della sua formazione, John Coltrane al sassofono e Paul Chambers al contrabbasso a cui si aggiungono il contraltista Cannonball Adderley, Bill Evans al piano e Jimmy Cobb alla batteria. Il gruppo si arma solo di qualche canovaccio e foglietto su cui erano abbozzate delle note su cui improvvisare, pronti a mettere in vinile, nero su nero, quella che era la nuova idea di sound davisiano, Kind Of Blue. Si legge spesso di come quest’album sia stata la prima opera in cui il trombettista sconquassa il jazz approcciandosi alla musica modale. Una visione un po’ miope nel momento in cui scopriamo come la musica modale in Davis sia solo un tassello nel macrocosmo di influenze e scoperte che ha fatto nella vita e soprattutto di come la bussola di questi cambiamenti punti sempre verso quel sound che tanto fa parlare di lui. Allontanando lentamente il fuoco del nostro sguardo verso il passato, troviamo un’intervista con Nat Hentoff del dicembre del ’58, in cui Davis disse: “Quando Gil [Evans] compose l’arrangiamento di “I Love You Porgy” mi scrisse solo una scala. Niente accordi, è questo dà molta più libertà e spazio per sentire le cose. Quando suoni in questo modo puoi andare avanti per sempre. Non devi preoccuparti dei changes e puoi fare molto di più con la linea melodica. Quando ti basi sugli accordi, sai che alla fine delle trentadue battute l’accordo è concluso e non puoi far altro che ripetere ciò che hai fatto con alcune variazioni”. Un altro esempio lo troviamo nelle parole del produttore discografico George Avakian, che nel ’56 ha portato Bernstein e Miles a collaborare per un arrangiamento stile cool jazz del brano Sweet Sue nell’album in uscita What is Jazz? “Quello che fece quando suonò Sweet Sue era una breve introduzione formale, prima di scivolare nell’improvvisazione totale, estremamente libera. È stata una svolta improvvisa in cui ha semplificato la struttura accordale della melodia, si è più o meno persa l’armonia della canzone. Quella potrebbe essere stata la scintilla da cui è scaturita la qualità fluida del fraseggio in Kind of Blue”.

Il punto di arrivo di questo decalogo lo troviamo invece nelle parole di George Russell quando racconta come “Ho percepito che Miles volesse trovare un nuovo modo di rapportarsi agli accordi, e il pensiero di come potesse arrivarci è qualcosa su cui rimuginava costantemente. Ho parlato con Miles delle scale modali sul finire degli anni ‘40 e mi domandavo come mai ci stesse mettendo così tanto, ma quando ho sentito So What ho capito che li stava usando”. Viene spontaneo pensare che Miles si sia lasciato ispirare dal famoso libro di Russell Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, pubblicato nel’53, un testo che è stato consumato anche dai jazzisti dell’epoca. La corrispondenza nelle date darebbe senso a un brano come Swing Spring del ’54 in cui c’è una chiara costruzione modale negli accordi e nei solo. Tuttavia, le parole di Russell colpiscono se si pensa come Miles parlasse dei modi in un’epoca non sospetta come gli anni ’40. Una decade in cui è passato nel giro di poco da studiare alla Juilliard nel ‘44, quello che per lui era l’istituto adatto per diventare un professionista, ma trasformatosi presto in un momento di noia che interrompeva la sua divertente partita a nascondino per i locali della 52esima strada alla ricerca di Gillespie e Parker, alla vittoria di questa partita che gli è valsa la collaborazione assidua proprio con Bird l’anno dopo. Arrivando poi al ’48, quando iniziò a suonare con la cerchia di musicisti che gravitava attorno al compositore Gil Evans, tra cui Lee Konitz, Gerry Mulligan e John Lewis. Questo scambio tra i due avviene quindi nel periodo delle prime espressioni del cool jazz, in cui Davis comincia a levigare un suono più personale, in un lirismo assorto concedendosi qualche accenno di vibrato, una poetica che è anche riscoperta della sua adolescenza, precisamente in quell’ispirazione nata dal legame col trombettista Clark Terry. Questo riallacciarsi al passato non sorprende siccome la seduzione per il ritmo aggressivo e frenetico del Bebop è durato poco a conti fatti. Per molti jazzisti la via d’uscita da quello stagnante linguaggio incentrato sui changes si è costruita anche attraverso quei nodi tra passato e presente musicale nelle cui fibre si celano quei what if che aspettano l’attimo propizio per diventare compiuti. Altro motivo d’ispirazione verso la musica modale si riscontra quando riflettiamo sulla natura della grande mela: una troposfera culturale dove la musica fluttua tra cielo e terra e l’ossigeno che si respira è un composto di musica latino-americana, spagnola, egiziana, medio-orientale, indiana e d’ogni altro folklore immaginabile… una miscela di accenti sonori che contemplano sistemi scalari alternativi a quelli della musica occidentale. Per Miles ogni incontro con un musicista e ogni concerto del periodo newyorkese potrebbe esser stato lo spunto primigenio. Il trombettista si sofferma poco su questioni tecniche quando parla di Kind of Blue, invece nelle intenzioni risulta trasparente. Perché questo suo excursus storico ci mostra come la modalità sia un mero tramite per raggiungere la sua idea di spazio in musica, per cui il musicista, potendo andare oltre il rapporto armonia-melodia, è in grado di contemplare uno svuotamento di significato nella dimensione verticale e riempiendola di una melodia orizzontale che sgorga con maggior libertà, raffinando nel linguaggio l’intensità e soprattutto il timbro.

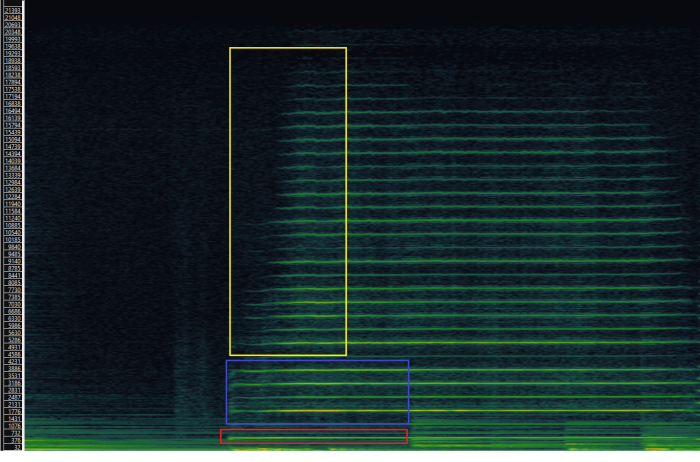

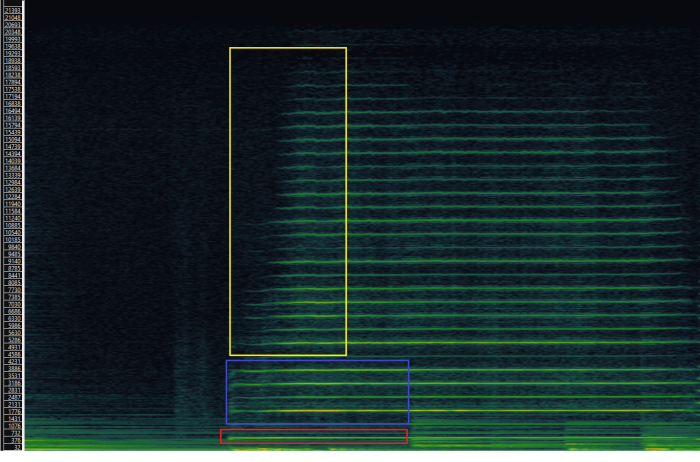

Miles parla nello specifico di “suonare lo spazio” con Gil Evans, riferendosi alla musica del nuovo trio del pianista Ahmad Jamal con Israel Crosby al contrabbasso e il batterista Vernel Fournier. Questa idea dello spazio ci spinge a ritornare dentro la cornice del quadro, indagando il tempo con degli occhialini chirurgici, fino a usare il microscopio di un biologo per indagare quella che il compositore Gérard Grisey chiamava la vita interna del suono. Blue in Green è solo in apparenza un brano semplice, se guardiamo alla sua struttura possiamo immaginare la sfida non indifferente per il sestetto a improvvisare così liberamente su una infrequente forma di dieci battuti. Improvvisazioni che diventano ancora più affascinanti se sentiamo con quanta frenesia il ritmo armonico muta in raddoppi o dimezzamenti all’alternarsi dei solisti. Sull’armonia di questo brano sussistono opinioni divisive, a ben guardare si possono sentire alcuni escamotage che non lo rendono modale in senso stretto, personalmente mi trovo in disaccordo con chi sostiene sia sufficiente a detrarne la natura modale. Per comprenderla bisogna spostare il punto focale dall’analisi armonica e concentrarsi su quanto la melodia della tromba di Miles si esprime in un fraseggio nei cui respiri non si trova mai quella nota che crea un appoggio o una chiusura coerente alle funzioni armoniche sottostanti. Si percepisce una gran tensione quando si scontra con il pianoforte di Evans, che dà l’impressione di dover inseguire le note di Miles dando una risoluzione armonica a un’idea melodica che è già passata, svanita nell’aria. Questo effetto crea una forma di dialogo infinito, precludendo alla narrazione una proiezione uditiva verso un finale. Esiste quindi quello che si chiama un pensiero di circolarità in Blue in Green, un termine usato da Herbie Hancock e riportato dai compositori e teorici musicali Henry Martin e Steve Larson per descrivere questa peculiarità strutturale del brano. L’idea circolare è coerente a questa interpretazione di una corsa sfuggente della melodia alla ricerca di un centro tonale di gravità permanente, isolato rispetto al basso e al pianoforte, due strumenti che circumnavigano attorno a progressioni armoniche in tonalità ora di Re minore ora di La minore. Ma quindi è modale o no? La prima nota è la dichiarazione d’intenti sufficiente a far cadere ogni indugio, un Mi naturale sopra un accordo di Sol minore undicesima, un colore limpidamente dorico. Uscendo dai binari della teoria, è indubbio quanto questa nota si presenti come un cardine percettivo topico, viene suonata con la stessa delicatezza della pennellata di un pittore impressionista che disegna un paesaggio in cui il tempo si è paralizzato, ma nelle sfumature e nelle ombre possiamo vedere una scena che scorre nella nostra immaginazione. Utilizzando il microscopio del sonogramma è possibile amplificare questa retorica coloristica, guardandola nella sua composizione cellulare.

Miles parla nello specifico di “suonare lo spazio” con Gil Evans, riferendosi alla musica del nuovo trio del pianista Ahmad Jamal con Israel Crosby al contrabbasso e il batterista Vernel Fournier. Questa idea dello spazio ci spinge a ritornare dentro la cornice del quadro, indagando il tempo con degli occhialini chirurgici, fino a usare il microscopio di un biologo per indagare quella che il compositore Gérard Grisey chiamava la vita interna del suono. Blue in Green è solo in apparenza un brano semplice, se guardiamo alla sua struttura possiamo immaginare la sfida non indifferente per il sestetto a improvvisare così liberamente su una infrequente forma di dieci battuti. Improvvisazioni che diventano ancora più affascinanti se sentiamo con quanta frenesia il ritmo armonico muta in raddoppi o dimezzamenti all’alternarsi dei solisti. Sull’armonia di questo brano sussistono opinioni divisive, a ben guardare si possono sentire alcuni escamotage che non lo rendono modale in senso stretto, personalmente mi trovo in disaccordo con chi sostiene sia sufficiente a detrarne la natura modale. Per comprenderla bisogna spostare il punto focale dall’analisi armonica e concentrarsi su quanto la melodia della tromba di Miles si esprime in un fraseggio nei cui respiri non si trova mai quella nota che crea un appoggio o una chiusura coerente alle funzioni armoniche sottostanti. Si percepisce una gran tensione quando si scontra con il pianoforte di Evans, che dà l’impressione di dover inseguire le note di Miles dando una risoluzione armonica a un’idea melodica che è già passata, svanita nell’aria. Questo effetto crea una forma di dialogo infinito, precludendo alla narrazione una proiezione uditiva verso un finale. Esiste quindi quello che si chiama un pensiero di circolarità in Blue in Green, un termine usato da Herbie Hancock e riportato dai compositori e teorici musicali Henry Martin e Steve Larson per descrivere questa peculiarità strutturale del brano. L’idea circolare è coerente a questa interpretazione di una corsa sfuggente della melodia alla ricerca di un centro tonale di gravità permanente, isolato rispetto al basso e al pianoforte, due strumenti che circumnavigano attorno a progressioni armoniche in tonalità ora di Re minore ora di La minore. Ma quindi è modale o no? La prima nota è la dichiarazione d’intenti sufficiente a far cadere ogni indugio, un Mi naturale sopra un accordo di Sol minore undicesima, un colore limpidamente dorico. Uscendo dai binari della teoria, è indubbio quanto questa nota si presenti come un cardine percettivo topico, viene suonata con la stessa delicatezza della pennellata di un pittore impressionista che disegna un paesaggio in cui il tempo si è paralizzato, ma nelle sfumature e nelle ombre possiamo vedere una scena che scorre nella nostra immaginazione. Utilizzando il microscopio del sonogramma è possibile amplificare questa retorica coloristica, guardandola nella sua composizione cellulare.

In termini tecnici questo è uno spettro sonoro. Il suono nel suo vibrare genera frequenze, rappresentate come stringhe la cui lunghezza è data dalla nascita e morte della loro emissione. Quanta più energia hanno queste frequenze tanto più le stringhe brillano di una luce intensa, restituendoci l’idea visiva di quanto un singolo suono sia in realtà costellazione eterocromatica di una moltitudine di altre note, creando uno spazio acustico che alle nostre orecchie si trasforma in timbro strumentale, ma a un livello più profondo può addirittura restituirci la firma distintiva e personale di un’artista. Possiamo in soldoni vedere il Mi di Blue in Green in tutta la sua intima vita interna, in rosso è contrassegnata la nota reale che suona Miles, mentre in blu vediamo quanta energia ci sia fino alle prime cinque parziali armoniche, le cosiddette stringhe, fino al Mi due ottave sopra. Questa energia resta vivida anche nelle parziali superiori rappresentate nel rettangolo giallo dell’immagine, dove vediamo la brillantezza del suono di Miles nelle frequenze più acute, quelle evanescenti all’orecchio. Sempre nella parte in giallo è interessante vedere l’effetto che crea la sordina Wah Wah per tromba che apre a ventaglio il suono, strato dopo strato gli attacchi delle parziali si disvelano, come se venissero tolte una ad una delle lenzuola sottilissime sulla nudità di una nota a prostrarsi in tutta la sua fragilità proprio come l’animo stesso di Miles. Questo sonogramma restituisce un corrispettivo tra gli aggettivi usati per descrivere la percezione del sound di Miles attorno al ’59 e la sua reale composizione fisica, a dimostrazione dell’eccezionalità esecutiva di questa nota che può quindi segnare un sunto e punto d’arrivo nel lungo percorso dell’artista. Se questa corrispondenza tra scienza e immaginazione non fosse un setting ancora abbastanza suggestivo e mistico, allora pensiamo a cosa succede prima di questa nota. Possiamo sentire in introduzione un accompagnamento sofisticato, misterioso ma dalla grande serenità; il contrabbasso di Paul Chambers è avvolgente nell’inseguire il movimento armonico del pianoforte di Bill Evans. Una danza tra i due strumenti che creano un’ambiente dolce e rilassato, trovando una conclusione amara sull’ultimo accordo che ci lascia in sospeso come fosse una domanda dubbiosa nei confronti di questo piacere spensierato e cullante. La tromba di Miles è la risposta, con questo suono mesto che cambia irrimediabilmente l’atmosfera del brano. Il significato del titolo Blue in Green alla fine è simboleggiato dall’arrivo di questo istante sonoro preso in esame: una speranzosa pace che lascia spazio a una malinconia dal colore blu. Quante volte nelle nostre vite abbiamo provato questo? Parlo della gioia tipica di un traguardo raggiunto dopo un lungo viaggio verso quel verde, ma proprio quando ci si ferma per goderne, incombe la malinconia e il vuoto esistenziale con quella sua aura blu che risuona proprio come questo maledetto Mi, e in quell’istante il tempo del vivere si paralizza. Questa nota, oltre ad allacciare passato e presente di Miles, diventa profetica nel suo significato, perché questa sensazione assomiglia molto a come viene dipinto il trombettista poco dopo nel ’61. Un momento di apice della sua carriera, in cui decide di allontanarsi dalla scena per un paio d’anni, una vita di rendita in forza della fortuna monetaria accumulata, potendo godere di un’esistenza domestica nel proprio focolare. Esagerando con la fantasia potremmo prendere Miles e Monet, mettendoli seduti comodamente su due poltrone in uno di quei salotti d’intellettuali parigini che piacevano al trombettista quando andava in Francia. Una terra che per lui è croce e delizia, dal fiasco della sua prima esibizione europea nel tramonto degli anni ’40 che lo ha portato a gettarsi nell’abuso delle droghe, all’amore irrefrenabile che ha trovato in Jeanne Moreau, attrice nel famoso film noir Elevator to the Gallows del regista Louis Marie Malle, per cui Miles ha improvvisato nel ‘58 in presa diretta l’intera colonna lasciandosi suggestionare dallo scorrere delle scene su grande schermo. Chissà cosa si sarebbero detti il pittore e il musicista se si fossero scambiati quattro chiacchiere ascoltando Blue in Green mentre guardavano a uno dei quadri della serie delle ninfee.

Claude Monet scrisse “Un’istante, un aspetto della natura contiene tutto” riferendosi ai suoi tardi capolavori che ha dipinto, dal 1879 alla sua morte, nella sua dimora a Giverny. Frase azzeccata se la colleghiamo al valore d’istante che possiede questa nota rispetto al dipinto di Claude Monet del 1907: uno squarcio di blu tenue che dissipa il verde attorno fino a liquefarsi. Una scena che si mette in moto da sola al primo sguardo. Questo quadro è un’analogia che si collega per associazione visiva, alle frequenze del sonogramma e per sinestesia alla sensazione intima del Blue in Green riassunta in quel Mi. Addirittura, potremmo dire che è una summa della storia del trombettista che con il movimento degli impressionisti ha degli incroci; in fondo anche i pittori dell’epoca cercavano uno stile personale per uscire dallo stagnante linguaggio del realismo in pittura, così come Miles ha trovato in un sound in perenne evoluzione, l’essenza della sua rivoluzione del linguaggio jazz. Qualcosa di enorme che ben calza dentro qualcosa di così piccolo come una singola nota.

L’appello in chiusura è quello di immergersi in questa nota al punto tale che il frullato di parole lette non sia più qualcosa di scritto, ma venga generato in un istante come un bagliore dalla propria mente al solo ascolto di quei pochi secondi di Blue in Green. Questo è l’effetto che provo ogni volta che la riascolto e il motivo per cui quel Mi di tromba è la mia nota prescelta a riassumere l’essenza di Miles Davis. Sarei curioso di chiedere ad ogni persona quale sia il suo istante in musica preferito, quale arista, quale canzone, quale nota sceglierebbero e perché. In caso fatemelo sapere sarei ben curioso di leggere e condividere questa esperienza musicale.

Alessandro Fadalti

da Amedeo Furfaro | 13/Nov/2023 | Guide all'ascolto, News, Primo piano, Recensioni

Il falsetto nelle etno-musiche

Rock o barocco? Gospel o nenia hawaiana? E le musiche primitive dove le mettiamo in tema di falsetto? Alan Lomax ricorda, a proposito di voce umana, che ”in tutte le età dell’uomo, nel peregrinare attraverso il pianeta, nei vari stili di vita, età, avventure, ogni adattamento ha trovato eco nel guscio di conchiglia dello stile canoro” (Cantometrics, Univ. California, 1978). Ancor prima Roberto Leydi aveva specificato che “la musica africana è forse la più varia, la più ricca, la più imprevedibile del mondo. Il cantante (…) sa usare la sua voce in ogni timbro e in ogni possibilità espressiva; sa passare dai toni più gravi al falsetto” (Musica popolare e musica primitiva, ERI, 1959). Dal “canto” suo Curt Sachs ha descritto i Maori in Nuova Zelanda che “eseguono i canti di guerra rapidamente, in un falsetto sferzante, microtonico, che sembra quasi un pigolio eccitato” (Le sorgenti della musica, Bollati Boringhieri, 1962). E tracce di falsetto sono state rilevate presso i nativi americani e in altri contesti, ad esempio fra le genti del Caucaso così come nel teatro tradizionale cinese.

Questa tecnica vocale , oltre al canto in senso stretto, può investire il linguaggio in senso lato. Dal racconto di André Schaeffner: “trovandoci per la prima volta in Africa, in Camerun, i miei compagni di missione ed io fummo ricevuti da uno di quei piccoli sovrani negri che spesso non sono altro che la triste caricatura dei grandi imperatori africani dei secoli passati. Il principe si rivolse a noi con una strana voce in falsetto che ci fece pensare si trattasse di un evirato. In seguito avemmo la sorpresa di udirlo rivolgersi agli uomini del suo seguito con voce assolutamente normale. Egli ricorreva alla voce in falsetto soltanto nell’esercizio solenne delle sue funzioni regali” (cit., La musica africana dal deserto all’equatore, RaiTv, 1955). In La musica entre los pueblos primitivos, saggio tradotto apparso nel “Boletin Latino-americano de musica” a Montevideo nel 1941, il compositore Henry Cowell intravedeva l’importanza sociale della musica per l’uomo primitivo che “impara a interpretarla seriamente, come una necessità di vita”. Schaeffner, pioniere della critica jazz francese con Goffin e Panassié (cfr. L. Cugny, Di una ricezione del jazz in Francia, HAL Open Science, Rivista di studi sul Jazz e sulle Musiche Audiotattili, 2019) esplicita con vari esempi il contrasto fra voce naturale ed artificiosa, fra parlato profano e parlata rituale, quest’ultima legata ad una specifica funzione sociale e politica.

Allargando lo spettro visuale, sono vari i casi possibili nel campo delle musiche popolari, dallo yodel alpino al country yodel del West America, dallo huapango dei mariachi messicani e dei gruppi tipici huastechi centroamericani interpreti di petenera (sottogenere del flamenco) agli holler afroamericani, dalle musiche vocali di alcune tribù pigmoidi fino ai “canti a distesa” del giuglianese.

Per restare all’Italia, Giovanna Marini accenna a varianti vocali non “naturali” nella musica contadina in cui “la voce si permette degli spessori timbrici delle note roche di corda che nessuna voce impostata classicamente farebbe“ (Improvvisazione ed uso della voce, “I Giorni Cantati”, 2/3, 1981). Dopo la doverosa premessa antropomusicale su una tale “tecnica di canto che, sfruttando un naturale fenomeno di impiego parziale delle corde vocali, consente la produzione di suoni più alti rispetto all’estensione naturale del soggetto cantante in voce piena” (Della Seta, Breve Lessico Musicale, Carocci, 2009) eccoci a tratteggiare, del falsetto maschile, un sintetico resoconto storico, non tecnico, che prende le mosse dalla nascita del melodramma dischiudendo l’excursus a più aree musicali.

Tra Farinelli e Moreschi

Nel cinquecento la terra è più ricca di un continente, l’America. Intanto, al di qua del Nuovo Mondo, in Europa, lettere scienze ed arti registrano uno sviluppo tumultuoso. Nell’Italia del Rinascimento anche la musica fiorisce rigogliosa. Poi, nel Seicento, la monodia accompagnata subentra alla polifonia con la trasformazione di assetto della musica vocale da cui ha origine il melodramma. A Firenze, nell’erudita Camerata de’ Bardi, figura fra i propugnatori del “recitar cantando” Giulio Caccini, convinto che il linguaggio musicale debba constare di “favella, ritmo, suono”. Il valente musicista è contrario al falsettismo, cioè a quel tipo di canto artatamente mutato in timbro e altezza. Le voci “artificiali” di soprano o contralto intonate dai falsettisti sono da lui ritenute stridule. Nelle sue prefazioni “’l’intonazione delle parole era discussa nella relazione del loro contenuto” (A. Della Corte, La critica musicale e i critici, Utet, 1961) nel presupposto che “la grazia del cantare sia parte proveniente dalla natura e non dall’arte” (V. Giustiniani, Discorso sopra la musica, 1628). Va da sé che “nell’opera italiana il canto delle arie era un compito da musicisti virtuosi; ad esempio i famosi castrati, la cui carriera era lanciata da particolari arie che ne costituivano l’epitome” (R. Strohm, Aria e recitativo. Dalle origini all’Ottocento, Enc. Musica Einaudi/Il Sole 24 Ore, 2006, I). Nello Stato pontificio, la proibizione alle donne di esibirsi in scena, decretata da un editto del 1588, aveva aperto ampi spazi ai castrati. Questi ultimi, presenti già nei lavori del Monteverdi, possedevano una vocalità in “perfetto equilibrio fra lo sfoggio virtuosistico nell’improvvisazione e la sostanza profondamente espressiva della linea melodica” (P. Mioli, La musica nella storia, Calderini). Non c’era un unico registro espressivo e il vocalismo degli evirati era più acuto rispetto a quello “naturale” dei camerati fiorentini. E voce bianca, impiegata essenzialmente in parti femminili, era quella del famoso Farinelli, al secolo Carlo Broschi (Andria 1705 – Bologna 1782), a cui è dedicata la biografia di Cappelletto ed il film di Corbiau del 1994 con Stefano Dionisi. “Farinello”, allievo del Porpora e amico del Metastasio e di Domenico Scarlatti, soleva suscitare “stupore per il modo spavaldo con il quale gareggiava perfino con gli strumenti in passaggi virtuosistici. A Londra, circondato dal fanatismo degli ammiratori, fece registrare entusiasmi e commozione da lasciare interdetti sulla veridicità dei resoconti” (Storia dell’opera, UTET, III). Broschi ebbe successo anche a Vienna, Parigi e alla corte di Madrid quale “musico terapeuta” del malinconico re Filippo V sin dal 1737. Nell’arco di una permanenza ultraventennale vi fondò, nel 1750, una scuola di “bel canto” italiano sotto l’egida di Ferdinando VI. Dunque “la voglia di strabiliare, il divismo, la follia delle passioni e delle rivalità furono esaltate dall’irruzione dei castrati sui palcoscenici d’opera. La loro storia incominciò alla fine del Cinquecento e durò fino all’Ottocento, fu penosa e gloriosa, esaltante e sconcertante” (L. Arruga, Il teatro d’opera italiano, Feltrinelli). Finchè appunto nell’800 nasce “l’età del tenore, in cui non sono più le voci acute dei soprani e dei castrati a primeggiare nelle rappresentazioni teatrali bensì quelle dei tenori (A. Petroni, Gilbert Deprez e i “disumani entusiasmi” per la voce tenorile, framentirivista.it, 16/12/22) e il tenore romantico subentra al contraltista evirato. Ed è grazie alle registrazioni effettuate fra il 1902 e il 1903 direttamente dalla voce del falsettista Alessandro Moreschi (Montecompatri, 1858-Roma 1922) che sono stati ricavati una decina di dischi. Moreschi, definito l’Angelo di Roma, cantore presso la Cappella Sistina dal 1883 al 1913, fra gli ultimi cantanti evirati con Domenico Mustafà (cfr. Il segreto della “quarta voce” di Mustafà, Emma Calvè ed Enrico Caruso, belcantoitaliano, blogspotcom,1/5/2020) e il Sebastianelli, si esibì, nel 1900, al Pantheon, ai funerali di re Umberto I, traghettando di fatto il falsettismo nel Novecento, secolo che avrebbe peraltro registrato l’abbandono della pratica dell’evirazione, usanza barbara e atroce, frutto di fondamentalismo moralistico, praticata su persone divenute macchine per cantare mutilate nel corpo e nella mente “immolate sull’altare dell’arte a prezzo della drammatica perdita di identità” (La riproduzione sonora, www.amedeofurfaro.it). La loro eredità canora, quella non chirurgicamente modificata, sarebbe stata raccolta dai controtenori con in repertorio, ancora oggi, musiche di Porpora, Purcell, Haendel, Bach… Da sottolineare che nel primo Ottocento era comparso il falsettone (talora “rinforzato”), tecnica di emissione di note molto acute o sovracute adoperata da vari tenori in alcune partiture liriche di Rossini, Donizetti, Bellini (Credeasi, misera da “I Puritani”). Pagine su cui si sarebbero cimentate grandi ugole (ad es. YouTube Luciano Pavarotti sings A High E flat (!!) in Falsetto).

-

-

Bobby McFerrin – ph Carol Friedman

-

-

Bee Gees

Poliedrico Novecento!

Nel Novecento si “sventaglia” un uso poliedrico del falsetto in più ambiti musicali. Intanto il belcanto lirico, culla ideale per le voci “finte”, consegna agli annali della discografia incisioni di un Enrico Caruso solito durante le prove cantare “le note acute in un falsetto del tipo usato dai cantori sinagogali” (Rosa Ponselle & James A. Drake, “Ponselle. A singer’s life”, Doubleday, 1982) e andrebbe ricordato al riguardo Nicolai Gedda per il suo tipico effetto alla Braham, il grande tenore ottocentesco di origine ebraica. Torniamo all’America, al continente della cui scoperta si era accennato scrivendo del Cinquecento, ma con un salto di oltre quattro secoli (anche se andrebbe quantomeno approfondito il capitolo ottocentesco della musica corale), per ritrovarvi la tecnica della voce “feigned” in nuovi “lidi” stilistici come il blues. E’ del 1928 l’incisione di “Canned Heat Blues” di Tommy Johnson. Attorno ai 40s compaiono i primi gruppi di doo-wop proprio mentre formazioni come The Mills Brothers inseriscono il falsetto fra le pratiche vocali adoperabili. Detta tendenza vocale si estende nella seconda metà dei ’50 quando è il doo-wop dei Platters, con la voce solista di Tony Williams proveniente dal gospel, a dilagare. In area popular, oltre a menzionare il falsetto “eerie” di John Jacob Niles, decano dei folksingers, va ricordato che il successo dei Tokens, “The lion sleeps tonight,” del ’61, era una cover del sudafricano di etnia zulu Solomon Linda (Mbube, 1939). Fra i falsetti più personali emerge quello di Jimmy Jones con la hit “Handy Man” mentre nel vicino Messico si impone Miguel Aceves Mejia, “The Golden Falsetto”. E’ c’è in parallelo anche in Europa da segnalare il falsetto gipsy del romeno Dona Dumitru Siminica (cfr. Tom Huizenga, A suave rumanians sing the falsetto song, npr.org, 10/10/06). Fra le grandi personalità in U.S.A. eccelle Curtis Mayfield, esponente di r&b, soul, funk, la cui carriera inizia nel’58 con gli Impressions. Divenuto celebre nei ’70, grazie alla colonna sonora del film SuperFly, del genere cinematografico della blaxploitation che ha come target iniziale il pubblico di colore, Mayfield simboleggia col suo album “Superfly” la rivalsa della coscienza politica neroamericana dell’epoca. Il suo modo di cantare è connotato dall’uso preponderante del falsetto. (cfr. riccardofacchi.wordpress.com, Il falsetto “impegnato” di Curtis Mayfield, 21//17). Essendo tante le citazioni possibili al riguardo, è il caso di rinviare la lettura a qualche classifica presente in rete. Ad esempio, the topten.com, Top Ten Male Singers with Best Falsetto con Barry Gibb (Bee Gees), Prince, Jeff Buckley nelle prime postazioni ed a seguire artisti come Dimash Kudaibergen, Matt Bellamy (Muse), Justin Timberlake, Chris Martin (Coldplay), Michael Jackson, Brian Wilson (Beach Boys), Thom Yorke (Radiohead). Si prosegue con The Weeknd, Smokey Robinson, Roger Taylor, Frankie Valli (The Four Seasons), Freddie Mercury, Morten Harket (a-ha), King Diamond, Andy Gibb, Philip Bailey (Earth, Wind & Fire), Adam Levine, Bobby Debarge, Paul McCartney, Brendon Urie, John Lennon, Eddie Kendricks quest’ultimo di area soul, dopo la sequenza di rock heavy alternative e pop sia melodico che “spinto”. Il trend dunque si rafforza nei ‘60/70 laddove negli 80s dance e disco si affiancano con prepotenza al rock e ai suoi fratelli, con importanti diramazioni in direzione black music. Seguiranno picchi e sbalzi decrescenti “a ondate”, senza uscite di scena. Da visionare al riguardo su Listcaboodle.com la Playlist di The Best Falsetto Songs utile da consultare per verificare la collocazione temporale dei vari successi. Ecco, appresso, i primi cinque hits quivi riportati:

Night Fever (Bee Gees, 1977)

After the Gold Rush (Neil Young, 1970)

Got To Give It Up (Marvin Gaye, 1977)

Let’s Work (Prince, 1981)

Only The Lonely (Roy Orbison, 1961)

Seguono vari brani, spalmati su più anni (“September” di Earth Wind & Fire del 1978 –“ Don’t Worry Baby”, dei Beach Boys del 1964 ,”Emotional Rescue” dei Rolling del 1980 – “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” di Michael Jackson del 1979 – “Just My Imagination” dei Temptations del 1971, “ Tracks of My Tears” di The Miracles, 1965 ), di fine secolo (“High And Dry” dei Radiohead del 1995) fino al più recenti “I’m Not The Only One” di Sam Smith del 2014 e “Redbone” di Gambino del 2016. Come si vede si tratta di selezioni che coprono un arco temporale di mezzo secolo da integrare con artisti come Silvester, Police, Judas Priest, Deep Purple, AC/DC, Kiss, Ted Neeley (Jesus Christ Superstar), Darkness …fino ai giorni nostri con Bruno Mars, Mika e il vintage soul di Aaron Frazer quindi i Maroon Five, Justin Bieber, Pharrell Williams, i sudcoreani BTS …

L’Italia ha qualcosa da dire al riguardo a partire dalla tradizione. Non disdegnavano gorgheggi o svolazzi “falsettati” Enrico Caruso (e si era a inizio 900) e Gill; quindi, nella seconda metà del secolo, voila Luciano Tajoli, Claudio Villa, Sergio Bruni, seguiti più avanti dal pop melodico di Flavio Paulin dei Cugini di Campagna e dal rock progressivo dei New Trolls, contemporanei dei Pooh (cfr. Massimo De Vincenzo, Storia del Falsetto. Dai castrati all’heavy metal, Youtube.com).

Discorso a parte meriterebbe Alan Sorrenti così come il semifalsetto di Mango e taluni interventi vocali dello stesso Battisti, senza parlare di Antonella Ruggiero per il semplice motivo che ci si sta occupando del falsetto maschile. Il quale anche in ambito classico ha continuato ad avere proseliti fino ad oggi, vedansi ad esempio il controtenore italiano Raffaele Pe sulla scia di Alfred Deller, David Daniels, Philippe Jaroussky, Jakub Jòzef Orlinski, il russo Vitas … (cfr. sull’argomento Alessandro Mormile, Controtenori, Zecchini Ed.).

La magnifica “ossessione”

Su “eartworm” quella del falsetto è definita una “obsession” per molti vocalist mentre su djrobblog.com si produce una playlist di The Best Falsetto Singers “A Men Only” Club aggiornata al 2015 su cui ritroviamo interessanti presenze Motown (Robinson), soul (Russell Thompkins) e comunque con propaggini nella musica neroamericana come nel caso di David Peaston ma sempre con prevalenza del pop e rock. Fatto è che se sul web artisti tipo Sam Smith, dal falsetto preponderante, viaggiano nel brano surricordato a colpi di un miliardo e mezzo di visualizzazioni, allora la cosa andrebbe in qualche modo attenzionata. Si è detto che il falsetto rincorre la leggiadria del canto infantile e la leggerezza di quello femminile ma forse ciò è riduttivo alla luce della sua diffusione. Intanto molti musicisti che lo possiedono accarezzano in fondo il sogno di una voce in grado di passeggiare sugli 88 tasti del pianoforte. E c’è pure Ligeti che ne ha scoperto il lato noir in “Le Grand Macabre” (1974) agli antipodi rispetto alla briosa teatralità settecentesca del musical “Falsettos” (1992), di William Finn e James Lapine, costituito dai due atti unici “March of the Falsettos” e “Falsettosland”.

A proposito di jazz soffermiamoci ora su un altro esperto della “voce di testa” cioè Bobby McFerrin, alla ribalta mondiale per “Don’t Worry. Be Happy” ma jazzista a tutto tondo. Le sue capriole vocali riescono a coniugare Bach e avanguardia a tribalismi africani con straordinaria naturalezza. Un simbolo vivente di come la musica jazz possa muoversi in libertà senza frontiere nel tempo o nello spazio. Ed ecco, in conclusione, una Playlist, del tutto soggettiva, con i “magnifici sette” jazzmen da noi preferiti fra coloro che vantano attrezzi vocali falsettofoni, con uso magari episodico, per un range più “espanso”. Nel jazz non è configurabile una categoria settoriale di vocalist “falsettisti” ma il falsetto od anche il “similfalsetto” (Scott) può far parte del bagaglio da cui trarre spunto nelle interpretazioni e improvvisazioni. I nomi seguenti rappresentano solo una (opinabile) delle scelte possibili, potenzialmente tante specie ove si faccia un’affacciata al soul e dintorni:

Bobby McFerrin