da Alessandro Fadalti | 13/Ott/2022 | Guide all'ascolto, News, Primo piano

Per cosa ci piacerebbe essere ricordati dopo la nostra morte? Solo a sentire questa domanda si materializzano ambienti rumorosi di bocche che in un flusso infinito recitano un monologo adornato di fantasticherie intime ed infinite, oppure risme di fogli bianchi che vengono incisi da penne fino a finire l’inchiostro, sfogliandoli freneticamente fino a creare una sorta di testamento immaginario da dedicare al mondo; o magari nessuna risposta, una pausa a cui non seguirà alcuna nota: il vuoto. Pensare all’oltre mondo è umanamente comune, l’abbiamo fatto tutti e immaginare quale memoria lasceremo di noi è un tema caldo. Una volta che si spengono le luci del nostro palco gli spettatori si alzano, cominciano a mettersi in fila i tuoi dolci affetti, conoscenti, colleghi, amici e parenti che non vedono l’ora di scrivere un epitaffio d’amore da dedicarti. L’unico dispiacere è che qualunque discorso propinato finisce in una damigiana da cui tracannano i provetti poeti fino ad affogare. Tutti alzano il gomito in questo rituale di auto terapia per affrontare la morte, mentre tu, che dovresti essere il diretto destinatario di ogni poesia recitata al brindisi, non potrai mai ascoltare quello che gli altri hanno da raccontare di te stesso. Quindi ha davvero senso spedire una lettera a un morto? No, meglio scrivere per quelli che restano, perché creare memoria è più importante che rispondere agli ipotetici capricci di un defunto, difatti lui non può nemmeno ribattere e dir la sua a meno che i medium non diventino avvocati e notai degli spiriti dell’aldilà.

Questo preambolo ci pone nell’ottica di ricercare quale sia l’approccio migliore per raccontare post mortem una vita musicale così intensa di significati ed eterogenea come quella di Pharoah Sanders. Un musicista del suo calibro è un poliedro complesso, in ogni angolo si rispecchia una storia che differisce per prospettiva ma si interseca per eventi. Immaginando di voler camminare sopra questa gigantesca forma geometrica ci si renderebbe presto conto che per coglierne il centro, quindi il nucleo e la sua anima, non si può solo camminare a zonzo senza farsi domande, serve un aiuto. Un album potrebbe essere la grande guida che ci serve per non perderci.

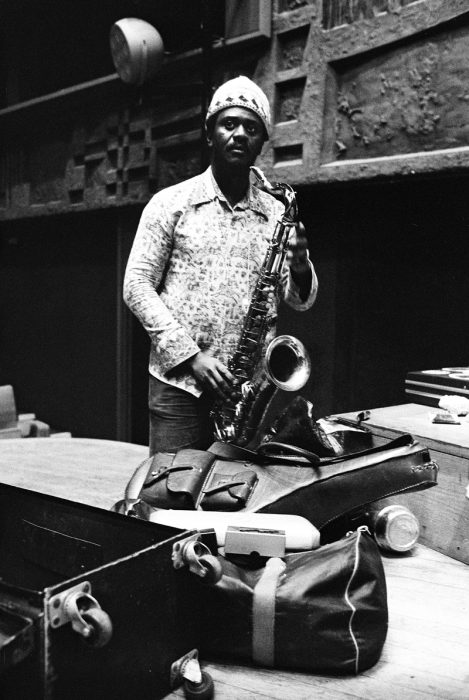

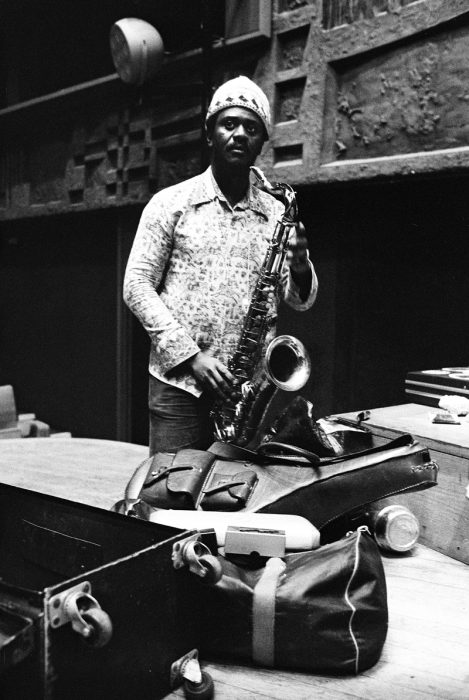

La guida che voglio proporre è un  Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.

Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.

Love is Here part I/part II

Love is Here part I/part II

Il seguente brano potrebbe essere tanto un inedito quanto un arrangiamento improvvisato estremamente articolato di Love is Here To Stay, fatto sta che troverà pubblicazione per la prima volta in un album del 1978 Love Will Find a Way, accompagnato dalla splendida voce della cantante Phyllis Hyman. Il fatto che sia stato eseguito nel 1975 a Parigi, per venir poi pubblicato solo tre anni dopo, lo rende un esempio calzante del processo creativo del faraone. Sanders non è il tipico musicista con la matita pronta in mano a calcare il pentagramma, il punto di partenza è sempre quello dell’improvvisazione da cui si generano idee e motivi, dispiegandosi in una cosiddetta forma estesa (approccio tipico nell’estetica free), ma in questo caso è più corretto chiamarla Suite, come lui la concepiva: improvvisazioni molto lunghe ma divise in due parti. Andando oltre il contesto, quello che sentiamo di primo impatto è un forte senso energico da parte di tutto il gruppo a partire dal pianismo percussivo di Danny Mixon, alla batteria serrata di Greg Bandy in cui si inserisce l’ostinato basso di Calvin Hill, talmente intenso che sembra di poter sentire le dita della pelle levigarsi su quelle corde e infine il sassofono tenore di Sanders, che comincia con un lirismo e una dolcezza ingannevole nell’eseguire il tema. Un inganno perché nei primi minuti qualcuno potrebbe soltanto dire che è molto bravo, ha una tecnica solida ma non fuori dal comune al suo strumento; tuttavia, man mano che passano le battute ci si accorge presto di cos’abbia di così particolare da catturare ogni orecchio. La sensazione è che l’ancia venga strozzata e la campana d’ottone vibri ad altissima magnitudo, con un fluire rapidissimo di raggruppamenti di note in scala che assomigliano quasi a un glissando, altre volte si sofferma su ritmi irregolari arrivando fino a dei sovracuti urlanti, lo screaming come lo definivano alcuni, che però in Sanders si fonde a uno stile che è in parte erede del sassofonismo di Coltrane. A partire dall’album Soultrane (1958), il critico Ira Gelter in un articolo su Down Beat dello stesso anno, chiama Sheets of Sound questo approccio al sassofono. Viene da stupirsi pensando a come Sanders sia un musicista in grado di essere così aggressivo e dolce allo stesso tempo mentre suona, ma in questa duplicità passano in mezzo molti stati d’animo, ci si rende conto abbastanza in fretta di quanto la sua palette espressiva sia più complessa e variegata rispetto a quella manciata di note del tema all’inizio del brano. L’effetto è seducente, ci sentiamo lentamente magnetizzati, solo dopo solo, brano dopo brano mentre veniamo accompagnati dalla direzione di queste energie in gioco. La forza è talmente trascinante anche nel solo di pianoforte per fare un esempio, in cui ascoltiamo giochi di simili intenzioni gestuale tra registri e intensità esecutiva; percepiamo quindi una coesione tipica di quei musicisti che riescono a entrare nella misteriosa dimensione dell’Interplay.

Udin&Jazz 2008 – ph Luca A.d’Agostino

Farrell Tune

Se quella sera tra il pubblico ci fosse stato un ascoltatore casuale di jazz, trascinato di peso in quell’auditorium da un amico a sentire per la prima volta un concerto di Sanders, potrebbe essersi chinato di lato durante i primi applausi per sussurrare con stupore ed entusiasmo al suo vicino di posto: “Che figata oh! Ma scusa, chi è questo Sanders?”. Farrell “Pharoah” Sanders rientra tra quei jazzisti che in quegli anni hanno vissuto storie di vita simili tra esordi e scelte intraprese, curiosamente tutti sono arrivati ad incontrarsi e a collaborare nell’ambito della cosiddetta new thing: sono nati e cresciuti in ambienti di ghetto delle grandi città o negli stati periferici dell’America, hanno scoperto l’amore per il jazz o attraverso la musica della messa afroamericana o con la band delle High School, infine hanno creato una propria formazione o hanno tentato di piazzarsi a fianco di qualche nome grosso. La città natale di Sanders è Little Rock in Arkansas, uno stato dove i locali per suonare sono divisi come in una scacchiera, quelli per i bianchi e quelli per i neri, in questi ultimi era il rhythm and blues con i suoi ritmi molto ballabili e le note piacenti a far da padrone, un genere che ha fatto da palestra negli anni giovanili di molti jazzisti dell’epoca. Questa condivisione di destini simili è forse uno dei motivi per cui tutti questi musicisti free riuscivano a entrare così fortemente in connessione gli uni con gli altri; mi riferisco a persone del calibro di Archie Shepp, Albert Ayler, Ornette Coleman, Billy Higgins, Don Cherry e Cecil Taylor… Però, volendo scavare più a fondo su chi sia Farrell Sanders dovremmo allontanarci un minimo da meri dati storiografici e rivolgerci al diretto interessato. In merito è interessante quello che emerge in una delle interviste più semplici e umane che lui abbia mai fatto, quella realizzata da Nathaniel Friedman per il New Yorker nel gennaio 2020. Le risposte di Sanders non sono prolisse, arrivano dritte al punto. Quello che emerge è una persona perfezionista nel suo esperire la musica. Nel suo periodo di grande attività con la Impulse! capitava di rifare dei take, nonostante nelle registrazioni di musica a improvvisazione libera è piuttosto raro, in quanto la direzione sonora che si stava creando non gli piaceva tanto. Scherzo beffardo però vuole che poi, andando a riascoltare quei take appena interrotti, si divorava le mani quando si accorgeva -troppo tardi – di quanto fosse bello ciò che stava succedendo. Anche ad album completato la storia non cambiava, riascoltava le sue stesse opere già pubblicate e trovava continuamente passaggi e note al loro interno dove poter redarguirsi esclamando “potevo farlo meglio”. Con Impulse! Gli capitava di dover registrare anche due o tre album all’anno, però questo non frenava il suo perfezionismo, perché esso si lega anche alla ricerca di novità: si nota infatti come in ogni album di quel periodo c’è un perenne tentativo di rinnovarsi. Non passava molto tempo prima che considerasse invecchiata un’idea musicale, a tal punto che quando alla veneranda età di 79 anni parla della ricerca di un suono che lo renda soddisfatto, ammette di non averlo ancora trovato. Arriva a confessare come in realtà non sia mai esistito un singolo album dove fosse pienamente compiaciuto del suono ottenuto. In un altro aneddoto racconta un dettaglio che ci fa capire quanto fosse esasperato questo atteggiamento nei confronti della ricerca del suono: consumava scatole e scatole di ance, le provava tutte scegliendole e buttando via quelle che non suonavano giuste. Questa ricerca ossessiva del nuovo spiega come mai la sua discografia sia stilisticamente variegata, non sopporta l’idea di doversi ripetere quando suona, non vuole mantenere quell’approccio burocratico nei confronti della musica tipico di certi suoi colleghi… Il paradosso, però, è che quando ascolta la musica di questi ultimi ne rimane affascinato dalla bellezza e si chiede cosa stiano usando per suonare così bene. Ulteriore dettaglio che ci fa capire al meglio chi è e la sua musica è certamente la sua attrazione per i paesaggi sonori, sin da piccolo gli piaceva sentire il rumore delle cose e cita alcuni esempi come il cigolio delle macchine vecchie per strada, il rumore delle onde, i treni che sfrecciano sulla ferrovia, gli aeroplani che decollano. Questo atteggiamento lo ha portato sempre a cercare di trasformare i suoni brutti, che lo ammaliavano, in belli in qualche modo. Il tassello mancante a questa sintesi della sua umanità sta in un’altra intervista; quella del 1995 per la rete televisiva BBC, dove ci fa capire come lui suonerebbe qualsiasi cosa cercando di trasformarla in qualcosa di bello, spiegando come lui sia una persona che non ha scopi al di fuori di voler semplicemente esprimersi. Questo brano lo rappresenta al meglio, pensandoci, un semplice tema porta in stile Rhythm and Blues dove la sua ripetitività diventa invisibile in quanto non più un centro d’attrazione musicale grazie ai musicisti che improvvisano con grande libertà e tutto suona così fresco e nuovo ad ogni passaggio; un trucco apparentemente semplice, ma in realtà molto difficile da padroneggiare.

The Creator Has a Masterplan / I Want To Talk About You

The Creator Has a Masterplan è quasi certamente il brano più iconico di Pharoah, in questo live possiamo sentirlo in una versione ridotta con un taglio dell’introduzione e della prima sezione dal carattere lento e contemplativo. Comincia direttamente dalla seconda sezione, la più rapida, mantenendo quello scambio tra momenti frenetici e feroci con lo stile aggressivo di Sanders. A questo segue uno dei più classici degli standard jazz come I Want To Talk About You di Billy Eckstine. Sembra strano che questi due brani possano essere messi vicini, ma restituiscono un’immagine della sua visione musicale ed estetica di vita, ci permettono di capire quanto due persone con cui ha collaborato negli anni ’60 lo abbiano segnato e influenzato nel mestiere del musicante: Sun Ra e John Coltrane. Sanders nel 1962 arriva a New York, una metà che ha lo stesso sapore italiano del classico “vai a Milano, lì c’è tutto”. Sempre nell’intervista per il New Yorker spiega come sia arrivato nella grande mela facendo l’autostop, con un portafoglio vuoto di verdoni ma pieno di verde… speranza, cimentandosi in una vita da senzatetto pur di respirare l’ossigeno dei quartieri dove si suonava il jazz più sperimentale e spinto. Inizialmente cerca di arraffare i soldi per poter mangiare in ogni modo, addirittura donando il sangue per appena diciassette dollari, ma il flusso degli eventi lo trasporta nel luogo giusto al momento giusto. Uno dei lavori più stabili che ha avuto era il cuoco e una sera al Greenwich Village viene notato da Sun Ra che lo vorrà nella sua Arkestra, questa fu l’occasione per compiere il primo balzo da sogno americano del jazzista. Suonare nel 1964 con l’Arkestra, sicuramente una formazione così folle e rivoluzionaria come il suo capo, non poteva che ispirarlo nelle sue avventure seguenti. Ci sarebbe un sacco da scrivere su come Sun Ra abbia praticamente gettato le basi per l’estetica cosmica e meditativa del jazz che verrà di lì in poi, ma tralasciando discorsi su possessioni aliene rivelatrici di verità sull’esistenza dei terrestri e del cosmo, basti sapere un dettaglio utile a questa narrazione, Sun Ra era affascinato sin da piccolo alla cultura egizia, da quando in televisione aveva assistito al ritrovamento della tomba di Tutankhamon. Proprio attraverso la cultura egizia una buona fetta degli afroamericani di quell’epoca cominciano il cosiddetto esodo di ritorno verso la Madre Africa e l’Islam. Questo ci porta a capire come mai Sun Ra rinominerà Faraone il suo amico e collega Farrell Sanders, è quindi impossibile slegare questa esperienza quando pensiamo all’immagine di Pharoah con il suo vestiario che ci fa intendere come quell’eredità dell’Arkestra sia diventata parte di lui. Il Creatore ha un piano superiore, riprendendo il concetto islamico di unicità del Tawhid e questa idea spiega come il flusso abbia guidato Pharoah fino a quel punto. Questo piano superiore però non è di certo ancora arrivato alla sua realizzazione, perché l’anno dopo la storia di Sanders si incrocia con quella di Coltrane nell’album Ascension. I due già avevano stretto amicizia quando si erano incontrati in California nel 1959. Nel ’58 Sanders si iscrive all’Oakland Junior College in California per studiare arte e musica, portando avanti la sua passione per la pittura, tuttavia non smette di suonare. Porta a termine un affarone, baratta il suo clarinetto con un sassofono d’argento che a sua volta scambierà con un vecchio modello di tenore come ha sempre voluto. In quella California, dove per suonare nessuno fa questioni sul colore della pelle, incontra John Coltrane. Il loro rapporto viene spesso condito da grandi discorsi mistici, ma sia Coltrane sia Sanders ne parlano con la semplicità di due migliori amici che raccontano l’uno dell’altro. Erano entrambi molto silenziosi, non avevano molto da dirsi, ma quando erano vicini si capivano con qualche sguardo o frase breve. Un episodio che spiega al meglio la profondità del loro rapporto sta di nuovo in quel perfezionismo a volte assillante di Sanders, chiedeva spesso durante le sessioni se il suo suono andasse bene, se le sue note erano giuste o cozzassero, ma Coltrane non rispondeva quasi mai. A furia di insistere però un giorno Coltrane esordì con un semplice “Sì va bene così, tu continua a soffiare”. Poche parole, a dimostrazione di quanto John conoscesse bene l’indole di Sanders. Nelle note di copertina dell’album Live At Village Vanguard Again, leggiamo invece un discorso più lungo – ripreso da Nat Hentoff – di Trane che recita: «Pharoah è un uomo di grandi risorse spirituali. È sempre alla ricerca della verità. Cerca di permettere al suo spirito di guidare le sue azioni. È un uomo che ha, oltre al resto, energia, onestà mentale e che va dritto all’essenza delle cose. Mi piace moltissimo la forza con cui suona. Inoltre, è uno degli innovatori e io mi considero fortunato per il fatto che si sia dimostrato disposto ad aiutarmi, a far parte del nostro gruppo». Hanno due personalità simili nella vita, ma si colmano nelle loro differenze, questo punto sfugge spesso quando si parla erroneamente di come e cosa Sanders abbia ereditato del sassofonismo di Coltrane. La verità è che le loro sonorità sono complementari ed è per questo che assieme suonavano così bene, si inseriscono in un rapporto dialettico, infatti, Sanders è tra i pochi musicisti che sono rimasti fissi nel quintetto di Trane fino alla morte nel ‘67. Tutto questo discorso ci fa capire come in fondo non c’è nulla di così mistico nel rapporto tra loro due, è vero che erano delle persone profondamente spirituali ma ciò non vuol dire che fossero dei santoni invasati di parole ispiratrici e religiose come spesso li si dipinge. Da un lato Coltrane arrivava a chiudersi in camera e disegnare linee nel circolo delle quinte o creare scale usando sequenze numeriche matematiche, mentre Sanders aveva un poderoso istinto a guidarlo quando imboccava l’ancia, tuttavia, dopo ore e ore a fare improvvisazioni libere, come racconta lo stesso Sanders, i due si concedevano di divertirsi suonando qualche standard e alcune ballad. In tal senso, a mio parere, un pezzo come I Want to Talk About You, ci rivela molto sull’influenza di Coltrane su Sanders, più di quanto non lo facciano album come Tauhid, Karma, Summun Bukmun Umyun, Jewels of Thought o andando più in là negli anni, Elevation.

Love is Everywhere

Pharoah Sanders – Udin&Jazz 2008 – ph Luca A. d’Agostino

L’ultimo brano riporta alla memoria una frase che disse un altro dei suoi amici con cui collaborò per anni, il pianista Lonnie Liston Smith, che in un’intervista con Chris Parkin racconta cosa significasse suonare con Sanders: «Sembrava che cantasse più note contemporaneamente e proprio in quel periodo stavo cercando di tirar fuori nuove potenzialità dal mio pianoforte a coda, suonando con l’avambraccio per ottenere un suono più potente. Ho chiesto a Pharoah: “Come fai ad avere questo suono?” Lui mi ha risposto; “Ma anche tu suoni come se avessi più di dieci dita!”. A lui piaceva spingersi sempre oltre il limite». Questo discorso di spingersi oltre il limite mi ha sempre ispirato e fa riflettere su quello che è il discorso che voglio portare in chiusura di quest’album. È innegabile e stupefacente come in dieci anni e una dozzina di album Pharoah Sanders sia diventato un musicista completo già a metà degli anni ’70. Quel bisogno di ricercare la verità e rinnovarsi non gli permettono di frenarsi, non è sufficiente ciò che ha già fatto e la sua spinta creatrice lo porta in più direzioni negli anni a venire. Per un periodo, sul finire degli anni ’70, torna indietro nella musica, abbandonando l’estetica spirituale, riabbracciando musiche più vicine alla tradizione blues come l’Hard Bop o riesplorando il Modal stile West Coast. Arriva nel 1994 a viaggiare in Marocco dove conoscerà la musica Gnawa e registrerà The Trance of Seven Colors con Mahmoud Guinia. Sanders cambia spesso etichetta nel corso della sua carriera, incidendo per dieci etichette diverse, suonando con ogni musicista di ogni estrazione in virtù di quel processo di trasformazione di cui abbiamo parlato. Non si può non restare affascinati da una spinta propulsiva alla creazione come la sua, talmente potente che nel 2021 ritorna in studio dopo lungo tempo registrando Promises, un album con il producer britannico Floating Points e la London Shymphony Orchestra. Il suo sassofono ha ormai raggiunto gli ottant’anni suonati, ascoltandolo riconosciamo subito il suo stile; eppure, ci appare un’altra volta come qualcosa di nuovo mentre veniamo trasportati nel suo mondo con quei nove movimenti attorno allo stesso motivo, racchiudendo forse il migliore album del jazz del ventunesimo secolo. Mi piace pensare che alla fine della sua vita sia riuscito a trovare almeno in quell’album quella sonorità perfetta, senza macchie, quella che con certezza può affermare che gli piace, senza rimuginarci sopra, quella che, in sintesi, ha sempre voluto trovare, ma quanta ironia se pensiamo come un anno prima in quella intervista con Friedman dice di non aver ancora trovato! Questo “ancora” è carico di significato ora che ci ripenso. Il suo voler superare certi limiti e andare oltre è d’obbligo per compiere un viaggio musicale come il suo, si potrebbe pensare che questi continui cambiamenti, che di lustro in lustro ha fatto, derivino da una forza di spirito, ma questa voglia di superare i limiti da sola non basta a spiegare la sua anima. Orientarci alla ricerca di essa facendo una lista di questi cambiamenti nella sua vita ci porta verso l’infinito, fino a diventare un oceano dove, da qualunque parte indichi la bussola, navigheremmo senza ritrovare più la terra ferma. Bisogna prendere fiato, fare il punto e trarre una conclusione prima di disorientarsi. Love is Everywhere mi ha permesso proprio di fare questo: gettare l’ancora in una destinazione precisa. Questo pezzo ha all’interno un chant (caratteristica che manterrà in molti suoi brani, specie dalla collaborazione con il cantante Leon Thomas in poi) e invita il pubblico a recitare con lui questo canto, come in una messa. Questo rituale ci permette di trascendere dal sentiero che abbiamo percorso ascoltando l’album. Vediamo finalmente il poliedro nella sua nuova forma e abbiamo scavato abbastanza da trovarne il nucleo? Forse sì! L’anima che guida questa voglia di sfondare muri e superarsi sta in un dettaglio solo apparentemente trascurabile, rileggendo la sua discografia e soffermandoci sui titoli di alcuni brani possiamo notarlo abbastanza in fretta. Love is Here, Love is Everywhere, o brani con titoli omonimi all’album come Love in Us All (1974), Love will find a way (1977), Welcome to Love (1991), Crescent with Love (1994)… in cui l’amore viene suonato come qualcosa di energico e movimentato dandoci una visione allegra e positiva del sentimento o, al massimo, dove manca l’elemento del ritmo incalzante c’è quello contemplativo; in netto contrasto con il dolore e il lamento perpetuo che troviamo nel resto del mondo jazz, catapultandoci in una dimensione più drammatica, melensa, nostalgica, enigmatica e ignota: What is this thing called love, You don’t know what love is, In a Sentimental Mood, There will never be another you e tanti altri. La domanda iniziale dell’articolo trova risposta, ecco che il nucleo si disvela davanti ai nostri occhi: ciò che Sanders ci ha lasciato è amore, che si esprime da noi stessi verso tutte le cose che ci circondano e da esse fa ritorno a noi. Oserei dire che avendo superato certi limiti sia addirittura un amore ancora più supremo di quello che Coltrane cantava nel 1960 in A Love Supreme. Quanto meno, questa è la forma dello spirito che ho visto io esplorando il mondo di Farrell Pharoah Sanders.

Alessandro Fadalti

da Gerlando Gatto | 02/Ago/2022 | Eventi, News, Primo piano

Dopo un periodo di relativa stasi per motivi facilmente individuabili, Roma è tornata ad essere attrattiva per gli passionati di jazz. Così da un canto l’Auditorium (con pochi ma eccellenti appuntamenti) dall’altro la Casa del Jazz con la sua consueta rassegna estiva, stanno fornendo ai cultori del jazz parecchi appuntamenti degni di rilievo, su alcuni dei quali mi soffermerò qui di seguito.

Il 10 luglio, alla Cavea dell’Auditorium, appuntamento con Gregory Porter. Sono oramai parecchi anni che conosco ad apprezzo questo vocalist e ancora una volta la sua performance ha corrisposto in pieno alle mie aspettative. La sua musicalità, il feeling che riesce a trasmettere agli ascoltatori, il suo senso del ritmo, il modo in cui riesce ad interpretare qualsiasi testo sono davvero straordinari. E non è certo un caso che la sua carriera artistica sia costellata da grandi successi e riconoscimenti tra cui due Grammy Awards per Miglior Album Vocale.

Per celebrare un decennio di successi, Gregory Porter ha pubblicato “Still Rising”, un doppio album contenente 34 tracce tra brani inediti, covers, duetti e una selezione speciale delle sue canzoni più amate. Ed è proprio sul repertorio di quest’ultimo doppio album che si è incentrata la performance romana. Ben coadiuvato da Hip Crawford al piano, Tivon Pennicott al sax tenore, Emanuel Harrold alla batteria, Jahmal Nichols al basso elettrico e Ondrej Pivec all’organo (gli stessi che l’hanno accompagnato nella già citata ultima fatica discografica) Porter ha dato ancora una volta un saggio di bravura proponendo una musica in cui era facile scorgere echi di soul, di gospel, di blues, financo di pop, mescolati in un unicum tanto originale quanto suggestivo. Ed è stato a tratti entusiasmante sentirlo duettare con alcuni dei suoi compagni di viaggio in un concerto tutto sommato breve ma di grande intensità.

Ascoltando Porter viene naturale un parallelo con i nostri giovani rampanti: beh, penso che ai vari San Giovanni, Albe, LDA, Ultimo e via discorrendo non farebbe male ascoltare qualche disco di chi sa cantare veramente bene. Ma questo è un tema che mi sollecita oramai da tempo e su cui prima o poi vorrò intervenire.

Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.

Il 13, sempre alla Cavea, appuntamento con una vera e propria leggenda del jazz: Herbie Hancock. Spesso si adopera la parola “leggenda” in modo esagerato ma nel caso in questione non v’è dubbio alcuno che il termine sia più che appropriato. Non è questa la sede adatta per sintetizzare un curriculum assolutamente straordinario; basti solo dire che l’artista di Chicago, oggi ottantunenne, ha attraversato, sempre da protagonista, generi e mode come performer, compositore, arrangiatore, produttore, scopritore di talenti, inventore di nuove tendenze, senza mai perdere una coerenza di fondo. A Roma si è presentato alla testa di una band eccezionale completata da Terence Blanchard alla tromba, Lionel Loueke (chitarra), James Genus (basso) e Justin Tyson (batteria). Ascoltare un concerto di Hancock è come rivivere, in sintesi, buona parte della storia del jazz dal momento che questo artista ha sviluppato un’estetica giocata sempre su una sorta di doppio binario: da un canto virtuoso pianista del jazz acustico, dall’altro estimatore se non fondatore del funky elettronico. E questi due aspetti della sua personalità sono apparsi evidenti anche nel concerto romano; così in una prima parte abbiamo ascoltato alcuni classici del jazz come il sempre verde “Footprints” di Wayne Shorter, un altro giovanotto di 89 anni, omaggiato da Hancock che si alternava al piano e alle tastiere non disdegnando un ricorso mai esagerato al vocoder (ma che comunque se non ci fosse stato nulla avrebbe tolto alla validità del concerto). Nella seconda parte Hancock si richiamava al suo coté più funky e chiudeva il concerto con “Chameleon” brano tratto dal celebre album “Head Hunters” del 1973, scatenando l’entusiasmo del pubblico che si è accalcato a ballare sotto il palco.

E veniamo adesso ai concerti alla Casa del Jazz.

Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.

Il 12 luglio una vecchia e cara conoscenza del pubblico romano: John Scofield. Il chitarrista può a ben ragione essere considerato una delle massime espressioni della chitarra jazz degli ultimi decenni. Musicista eclettico, voglioso sempre di sperimentare strade nuove, questa volta si è presentato con un progetto del tutto nuovo, “Yankee Go Home”, con cui torna alle radici del rock americano, riscoprendo classici fra il folk e il rock’n’roll. Accanto a lui Jon Cowherd (pianoforte e tastiere), Vicente Archer (contrabbasso)e Josh Dion (batteria). E’ lo stesso Scofield a illustrare il senso di questo nuovo progetto, non senza elogiare i suoi compagni di viaggio: “L’idea –afferma Scofield – è di coprire successi americani/rock e canzoni folk jazz, più alcuni dei miei brani originali scritti in quel modo. Mi sto riconnettendo con molte delle mie radici Rock ‘n Roll da adolescente, naturalmente colorate dai miei 50 anni di pratica Jazz…. Questi ragazzi sono straordinariamente versatili, altrettanto bravi quando si tratta di suonare in modo interattivo e creativo. Stiamo esplorando rock, funk, country, jazz e musica libera e ci divertiamo moltissimo. Sono entusiasta di questa collaborazione”. Risultato raggiunto? Assolutamente sì; il repertorio, comprendente brani tra gli altri di Bob Dylan, Neil Young, Grateful Dead, B.B. King, Buddy Holly, viene declinato attraverso quella maestria strumentale che ben conosciamo oramai da tanti anni. Scofield è sempre lì a tessere le fila del discorso, con un solismo preciso, elegante, raffinato mai soverchiante cosicché tutti i suoi compagni di viaggio hanno la possibilità di mettersi in luce. I vari pezzi vengono riletti alla luce di quelle esperienze cui lo stesso Scofield faceva riferimento ridando loro una sorta di nuova linfa e il pubblico dimostra di apprezzare con lunghi appalusi a scena aperta. Immancabile il bis: un coinvolgente blues che evidenzia come Scofield rimanga solidamente ancorato anche alle radici della musica afro-americana.

Il 21 uno dei concerti inseriti nell’ambito della rassegna, tutta dedicata alle nuove tendenze e, dunque, alle più interessanti proposte di jazz contemporaneo. Un mondo affascinante, in cui si incontrano jazz, soul, funk, hip-hop, elettronica e spoken word.

In particolare giovedì 21 di scena il batterista Makaya McCraven produttore e batterista emergente, definito da Down Beat come uno dei più influenti musicisti del prossimo decennio.

In effetti Makaya McCraven, figlio di Stephen McCraven, batterista di Archie Shepp tra gli altri, è tutto questo e molto di più: americano di Parigi classe ‘83, iniziato alla musica jazz dal padre, cresciuto tra gli altri con la formazione derivante dal già citato Shepp, inizia a collaborare con artisti del calibro di Kris Delmhorst e gli Apollo Sunshine, prima di stabilire un suo complesso con il bassista Junius Paul, il chitarrista Matt Gold e il trombettista già attivo autonomamente Marquis Hill, formazione con cui si è presentato alla Casa del Jazz, per un concerto che ha soddisfatto appieno le più rosee aspettative.

La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.

La band inizia a suonare senza presentare alcunché; McCraven è uomo di poche parole, e non si concede quasi mai pause, tranne una ogni tre pezzi circa per presentare e ringraziare la sua band e per annunciare – qualche volta – il nome del prossimo pezzo. Per il resto è stata una serata di pura musica ed energia: non solo di McCraven, il cui vigore era pari alla sua abilità – mai sentito un batterista che suonasse per circa un’ora e mezza, senza mai smettere di percuotere pelli e piatti con tanta ininterrotta energia – ma anche di tutti gli altri musicisti, che durante il concerto si cimentavano con diversi tipi di percussioni. Altra nota di merito va alla varietà di brani suonati: si passa da pezzi ormai diventati standard del jazz, come “Autumn in New York”, Frank’s Tune” di Frank Strzier o “A Slice of the Top” a pezzi originali di McCraven, come “In These Times”, “The Bounce!” e un inedito tratto dal suo prossimo album in uscita a settembre.

Riguardo alla performance dell’”archeologo del beat”, (come si definisce lo stesso batterista), essa nel suo complesso si basava su due punti di forza: la leadership di McCraven, che con grande forza e precisione trascinava sia i suoi musicisti sia il pubblico durante le esibizioni, nonché l’approccio inedito da DJ dello stesso McCraven specie nelle sue composizioni: infatti in gran parte dei brani veniva ripetuto un leitmotif al basso, che diventava il vero centro motore della situazione, attorno a cui venivano aggiunte gradualmente la batteria, la chitarra, la tromba e varie percussioni; in seguito si passava ad una graduale elaborazione dei motiv aggiunti alla linea di basso che, rimanendo sempre costante, forniva all’ascoltatore un filo rosso che legava le varie elaborazioni e improvvisazioni e un senso di familiarità all’interno della composizione. Quest’operazione coniuga a mio parere il processo creativo di numerose canzoni house, dance ed EDM con l’improvvisazione tipica del jazz: inoltre l’enfasi posta sulle percussioni nel concerto è caratteristica anche dei beat dei brani hip hop, dove il ritmo della base è cruciale per orientare il rapper durante il brano in questione.

Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.

Il 23 la Casa de Jazz proponeva un quesito intrigante: può la sofisticata poetica di un Pieranunzi coniugarsi con l’incredibile carica energetica di Antonello Salis? In altri termini possono coesistere due musicisti stilisticamente quasi all’opposto, uniti solo dalla grande passione e dedizione alla musica? Ciò perché il concerto in programma prevedeva per l’appunto un duo di piano composto da questi due artisti che mai avevano avuto modo di incontrarsi sul palco. Grande attesa, quindi, e non a caso grande affluenza di pubblico…ripagato da un concerto sicuramente interessante. Seduti l’uno di fronte all’altro i due hanno suonato per circa un’ora e mezza sciorinando un’intesa che non era facile prevedere. Spesso si partiva da un tema che veniva sviluppato, esaminato, sviscerato fin nelle sue più intime pieghe e quindi riproposto in una veste totalmente diversa che traeva nelle capacità improvvisative dei due nuova linfa vitale. E questa volta non si può dire che l’uno si sia piegato alle esigenze dell’altro in quanto ambedue hanno sviluppato appieno le proprie tematiche che finivano con l’incontrarsi su un terreno ben frequentato sia da Enrico sia da Antonello: l’improvvisazione pura o forse meglio la capacità di creare musica strada facendo. In effetti, oltre che partire da un dato tema, i due si sono spesso avventurati anche sul foglio bianco, vale a dire cominciando a suonare senza conoscere il punto di approdo, con una maestria che solo pochi posseggono.

Ed è stato lo stesso Pieranunzi a svelare come la musica eseguita sia stata tutta improvvisata. Tra i brani eseguiti, da ricordare una sempre suggestiva “Moon River” di Henry Mancini, una “Well, you needn’t” di Thelonious Monk che nulla ha perso dell’originario fascino, una memorabile versione di “Naima” di John Coltrane, nonché un sentito omaggio ad Ennio Morricone con “Il clan dei siciliani”.

E a conferma della splendida atmosfera che si respirava sul palco, Pieranunzi è apparso particolarmente in forma anche quando ha intrattenuto il pubblico con sagaci commenti sulla “strumentazione” di Antonello (tra cui una latta di tonno Callipo) e con un sentito ricordo della sua esperienza a fianco di Morricone.

Ed eccoci alla serata di lunedì 25. Mi reco alla Casa del Jazz al solito orario e noto immediatamente una sorta di novità: una fila interminabile di auto parcheggiate sul marciapiedi a indicare una straordinaria affluenza di pubblico. Cosa che verifico subito: i giardini della Casa del Jazz sono letteralmente invasi da una massa di giovani festanti in attesa dell’evento: il concerto di “Sons of Kemet”.

La band inglese è giunta a Roma preceduta da una formidabile campagna di stampa che la indicava come una delle massime espressioni del cosiddetto nu jazz; a richiamare il pubblico anche la considerazione che si trattava dell’ultima tournée del gruppo che nei prossimi mesi dovrebbe sciogliersi. Insomma tutto pronto per un grande successo di pubblico… che puntualmente è arrivato.

Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.

Guidati dal funambolico sassofonista Shabaka Hutchings, il quartetto (completato dal basso tuba di Theon Cross e ben due batterie nelle mani di Eddie Hick e della giovanissima e bravissima Jas Keyser in sostituzione di Tom Skinner in tour con Thom Yorke) ha sciorinato una musica di grande intensità, basata sul fitto tappeto ritmico intessuto dalle due batterie su cui svolgevano i loro interventi i due fiati. In particolare il sax del leader, spesso effettato con delay o reverberi, non disegnava lunghe linee melodiche ma intonava frasi ritmiche e frammenti melodici ripetuti più volte mentre il basso tuba contribuiva in maniera determinante a completare il tessuto ritmico delle due batterie. Il tutto ‘condito’ da un volume molto, molto elevato a creare una musica che raggiungesse l’obiettivo di portare al massimo l’eccitazione dell’uditorio e di coinvolgerlo in una sorta di rito collettivo in cui i richiami all’Africa erano ben evidenti. Si tenga presente che il concerto si è sviluppato su una linea di continuità ininterrotta tranne due momenti in cui Shabaka Hutchings ha imbracciato un flauto di legno per intonare una splendida melodia di origine africana e il tubista si è espresso in solitudine. Obiettivo raggiunto? Quanto al coinvolgimento direi proprio di sì… anche se non al cento per cento. Nel senso che, ad esempio, il vostro cronista non si è sentito coinvolto dalla musica dei Sons of Kemet. Ed il perché non è difficile da spiegare: avendo avuto la fortuna di ascoltare anche dal vivo alcuni dei più grandi musicisti – per intenderci quelli che hanno scritto davvero la storia del jazz – non è facile lasciarsi impressionare da qualcuno che pur suonando bene non raggiunge quei vertici cui prima si faceva riferimento. Quanto ai messaggi che questa musica così aggressiva intende veicolare, ci viene in soccorso lo stesso Shabaka Hutchings affermando che “Black to the Future (ultimo album del gruppo) è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il black power”. Ma anche sotto questo aspetto non riusciamo a vedere una grande novità dal momento che il jazz come musica di protesta non è certo cosa di oggi.

Quindi ben vengano gruppi del genere ma se mi si dice che questa è la nuova strada che il jazz si avvia a percorrere devo confessare che il jazz dei prossimi anni non mi avrà tra i suoi massimi sostenitori. Ovviamente la cosa poco importerà ai più ma a mio avviso il ruolo di un cronista-critico non è quello di affermare sempre che tutto va bene, ma anche di esprimere qualche perplessità, sempre motivandole, è ovvio.

Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.

Smaltita la sbornia dell’“Afrofuturism” (così viene definita la musica di Sons of Kemet da chi se ne intende), ecco il 27 sempre alla Casa del Jazz, la giovane e brava sassofonista Nubya Garcia, reduce dallo straordinario successo ottenuto dal suo primo album “Source” su etichetta Concord. Bel concerto questo con una musica sì proiettata verso il futuro ma sempre memore di ciò che il jazz ha rappresentato fino ad oggi. Anche la Garcia viene fuori dalla tumultuosa scena londinese di questi ultimi anni affermandosi passo dopo passo come una delle strumentiste più preparate e fantasiose del pur vasto panorama. In effetti Nubya frequenta il sax da tanti anni riuscendo così a raggiungere una tecnica tutt’altro che banale, una tecnica comunque sempre messa al servizio dell’espressività e di una concezione musicale fortemente inclusiva dal momento che nelle sue performances sono ben riscontrabili echi di jazz spirituale, dub, reggae, ritmi latini e suoni africani. Così il concerto si è sviluppato lungo modalità contrassegnate da notevoli assolo non solo della leader ma anche del pianista-tastierista Alastair MacSween mentre la sezione ritmica (Daniel Casimir contrabbasso e Sam Jones batteria) forniva un supporto sempre preciso, puntuale, propositivo. E a proposito di ritmo, da sottolineare la sensualità dei ritmi colombiani rinverdita dalla Nubya nella riproposizione di uno dei brani più riusciti dell’intera serata, “La Cumbia Me Está Llamando”, scritta con il trio colombiano al femminile “La Perla”.

Gerlando & Beny Gatto

da Gerlando Gatto | 22/Ott/2019 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

Leo Records

(di Luigi Onori)

L’etichetta inglese Leo Records ha da poco festeggiato il suo quarantesimo anno di esistenza: il 6 giugno 2019 al londinese Cafe OTO si sono esibiti alcuni artisti che hanno, nel tempo, collaborato con Leo Feigin: Carolyn Hume, Paul May, Phil Minton, Roger Turner, Charlie Beresford, Peter Marsh. Sono una piccola rappresentanza di quanto la Leo Records ha documentato nel tempo; saltatore in alto russo – ai tempi dell’Unione Sovietica – Leo Feigin chiese ed ottenne asilo politico in Inghilterra negli anni ’70 ed iniziò a lavorare per la BBC. Nel 1979 non trovò alcun produttore per la musica che, clandestinamente, riceveva dall’Urss e decise di fondare una propria etichetta, con lo slogan “music for inquiring mind and the passionate heart”. Da allora Feigin non ha mai smesso di dare spazio ad artisti d’avanguardia americani, europei, giapponesi…in un catalogo vastissimo; fondamentale – negli anni ’80 e ’90 – fu l’opera di diffusione da parte della Leo Records dell’avantgarde jazz sovietico, che accompagnò la fine del regime e fornì un “luogo”, non solo sonoro, per molti oppositori. Un’idea della vastità, a volte entropica e dispersiva, di orizzonti dell’etichetta inglese ce la offre una delle ultime uscite del 2019, forte di cinque album.

Perelman-Maneri-Wooley, “Strings 3”

Il sassofonista tenore Ivo Perelman è uno degli artisti-pilastro nella produzione della Leo Records, almeno nell’ultimo decennio. A questo straordinario e prolifico improvvisatore di origine brasiliana, Feigin ha concesso di documentare gli incontri con tanti artisti, da cui sono scaturite alcune consolidate collaborazioni. Quella con il solista di viola Mat Maneri (altro “campione” dell’etichetta) è particolarmente solida, anche perché Perelman era da giovanissimo un virtuoso del violoncello, nella natìa San Paolo, ed ha molto registrato con strumenti ad arco. Ecco il senso della serie “Strings”, il cui terzo episodio vede anche il coinvolgimento del promettente trombettista Nate Wooley. I cinquantatre minuti di musica sono articolati in undici tracce semplicemente numerate, frutto della totale improvvisazione-esplorazione di registri sonori, intrecci polifonici, campi sonori nel senso più vasto e “contemporaneo” del termine.

Il sassofonista tenore Ivo Perelman è uno degli artisti-pilastro nella produzione della Leo Records, almeno nell’ultimo decennio. A questo straordinario e prolifico improvvisatore di origine brasiliana, Feigin ha concesso di documentare gli incontri con tanti artisti, da cui sono scaturite alcune consolidate collaborazioni. Quella con il solista di viola Mat Maneri (altro “campione” dell’etichetta) è particolarmente solida, anche perché Perelman era da giovanissimo un virtuoso del violoncello, nella natìa San Paolo, ed ha molto registrato con strumenti ad arco. Ecco il senso della serie “Strings”, il cui terzo episodio vede anche il coinvolgimento del promettente trombettista Nate Wooley. I cinquantatre minuti di musica sono articolati in undici tracce semplicemente numerate, frutto della totale improvvisazione-esplorazione di registri sonori, intrecci polifonici, campi sonori nel senso più vasto e “contemporaneo” del termine.

Perelman-Maneri-Wooley-Shipp, “String 4”

La registrazione è posteriore di alcuni mesi, rispetto alla precedente, sempre ai Parkwest Studios di New York. Il trio si amplia a quartetto con l’importante presenza del pianista Matthew Shipp, uno dei ricercatori sonori più interessanti degli ultimi decenni, da qualche tempo un po’ in ombra. I suoi interventi accordali e solistici rendono meno aereo l’intreccio tenore/viola/tromba e Shipp porta, nella libera improvvisazione, un apprezzabile senso della forma e della misura; quasi cinquantacinque i minuti di musica, anche in questo caso suddivisi in nove parti numerate. Perelman è coproduttore della serie “strings” e suo è il “cover artwork” su opere di Tom Beckam. La libertà di esplorazione delle relazioni tra ance e “corde” si coniuga, così, con un attento controllo del prodotto discografico.

La registrazione è posteriore di alcuni mesi, rispetto alla precedente, sempre ai Parkwest Studios di New York. Il trio si amplia a quartetto con l’importante presenza del pianista Matthew Shipp, uno dei ricercatori sonori più interessanti degli ultimi decenni, da qualche tempo un po’ in ombra. I suoi interventi accordali e solistici rendono meno aereo l’intreccio tenore/viola/tromba e Shipp porta, nella libera improvvisazione, un apprezzabile senso della forma e della misura; quasi cinquantacinque i minuti di musica, anche in questo caso suddivisi in nove parti numerate. Perelman è coproduttore della serie “strings” e suo è il “cover artwork” su opere di Tom Beckam. La libertà di esplorazione delle relazioni tra ance e “corde” si coniuga, così, con un attento controllo del prodotto discografico.

Christof Mahnig & Die Abmahnung, “Red Carpet”

Trombettista, leader e compositore di tutti i nove brani, Mahnig si muove su coordinate quasi antitetiche a quelle di Ivo Perelman. La storia-tradizione del jazz è per lui motivo di studio e creazione, recuperando elementi di carattere formale e linguistico senza, però, un processo mimetico né derivativo. La parte centrale del Cd è costituita dalla suite “Three Pictures” (circa quindici minuti) ed il trombettista dialoga in tutte le tracce con il chitarrista Laurent Metéau, il contrabbassista Rafael Jerje ed batterista Manuel Künzi. Il risultato è un album che unisce godibilità e innovazione, sfruttando il ristretto organico in modo magistrale. Il cd è stato prodotto con il supporto economico di istituzioni culturali svizzere (Lucerna).

Trombettista, leader e compositore di tutti i nove brani, Mahnig si muove su coordinate quasi antitetiche a quelle di Ivo Perelman. La storia-tradizione del jazz è per lui motivo di studio e creazione, recuperando elementi di carattere formale e linguistico senza, però, un processo mimetico né derivativo. La parte centrale del Cd è costituita dalla suite “Three Pictures” (circa quindici minuti) ed il trombettista dialoga in tutte le tracce con il chitarrista Laurent Metéau, il contrabbassista Rafael Jerje ed batterista Manuel Künzi. Il risultato è un album che unisce godibilità e innovazione, sfruttando il ristretto organico in modo magistrale. Il cd è stato prodotto con il supporto economico di istituzioni culturali svizzere (Lucerna).

Blazing Flame Quintet/6, “Wrecked Chateau”

La parola, la poesia (tutti i testi nel booklet) sono al centro di questo lavoro discografico che si potrebbe definire polistilistico: l’ascolto dell’iniziale “Back Into The High Tide We Go” è piuttosto esemplificativa. Tutti le liriche sono del “vocalist” (la sua è una “song poetry”, in realtà) Steve Day, supportato talvolta da Julian Dale che è anche contrabbassista e violoncellista. Il gruppo prevede inoltre Peter Evans (violino elettrico a cinque corde), David Mowat (tromba), Mark Langford (sax tenore, clarinetto basso), Marco Anderson (batteria, percussioni). Non mancano sfumature e accentazioni rock, atmosfere teatrali e riferimenti jazzistici anche nei versi (“Flaming Gershwin”). Musica aperta, porosa, mutevole, visionaria, libertaria, di artisti non più giovani ma ancora “utopistici”.

La parola, la poesia (tutti i testi nel booklet) sono al centro di questo lavoro discografico che si potrebbe definire polistilistico: l’ascolto dell’iniziale “Back Into The High Tide We Go” è piuttosto esemplificativa. Tutti le liriche sono del “vocalist” (la sua è una “song poetry”, in realtà) Steve Day, supportato talvolta da Julian Dale che è anche contrabbassista e violoncellista. Il gruppo prevede inoltre Peter Evans (violino elettrico a cinque corde), David Mowat (tromba), Mark Langford (sax tenore, clarinetto basso), Marco Anderson (batteria, percussioni). Non mancano sfumature e accentazioni rock, atmosfere teatrali e riferimenti jazzistici anche nei versi (“Flaming Gershwin”). Musica aperta, porosa, mutevole, visionaria, libertaria, di artisti non più giovani ma ancora “utopistici”.

Oogui, “Travoltazuki”

Feigin riesce a spiazzarti, sempre. Il produttore definisce il gruppo un “disto-disco-trio” ed il lavoro discografico “un laboratorio di sorprese musicali che mettono insieme jazz, disco, progressive rock e improvvisazione”. Il tramite con l’etichetta d’avanguardia inglese è stato il chitarrista svizzero Vinz Vonlanthen (ha inciso più volte per la Leo, nell’ambito della musica improvvisata): ha creato un trio con il pianista/tastierista Florence Melnotte ed il batterista/percussionista Sylvian Fourier (all’occorrenza tutti usano la voce) per rileggere il sound della disco anni ’80 in una chiave assolutamente personale (“Shitimogo”; nell’interno del cd c’è anche un John Travolta “mascherato”). Operazione riuscita? In ogni caso bisogna dar atto a Leo Feigin di una grande apertura, il che non è poco per i suoi ottantuno anni (è nato nel 1938 in quella che si chiamava Leningrado).

Feigin riesce a spiazzarti, sempre. Il produttore definisce il gruppo un “disto-disco-trio” ed il lavoro discografico “un laboratorio di sorprese musicali che mettono insieme jazz, disco, progressive rock e improvvisazione”. Il tramite con l’etichetta d’avanguardia inglese è stato il chitarrista svizzero Vinz Vonlanthen (ha inciso più volte per la Leo, nell’ambito della musica improvvisata): ha creato un trio con il pianista/tastierista Florence Melnotte ed il batterista/percussionista Sylvian Fourier (all’occorrenza tutti usano la voce) per rileggere il sound della disco anni ’80 in una chiave assolutamente personale (“Shitimogo”; nell’interno del cd c’è anche un John Travolta “mascherato”). Operazione riuscita? In ogni caso bisogna dar atto a Leo Feigin di una grande apertura, il che non è poco per i suoi ottantuno anni (è nato nel 1938 in quella che si chiamava Leningrado).

***

Parco della Musica Records

La Parco della Musica Records è l’etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma che dal 2004 pubblica i migliori progetti registrati all’Auditorium Parco della Musica di Roma o proposti da artisti profondamente legati ad esso. Le linee editoriali seguono la stessa ricerca e selezione che caratterizza la programmazione musicale dell’Auditorium. La Parco della Musica Records è riuscita a raggiungere in pochi anni una posizione di prestigio nel mondo discografico guadagnando consensi sempre più positivi da parte della critica nazionale e internazionale e ottenendo numerosi premi e riconoscimenti.

Franco D’Andrea – “Intervals I”, “Intervals II”, “A Light Day”

Franco D’Andrea è artista di caratura mondiale cosicché ogni suo album viene giustamente considerato un evento. Figuratevi quando di album, a distanza pochi mesi, ne escono addirittura tre. Attivo sin dai primi anni Sessanta, il pianista di Merano, come si diceva in apertura, è oggi considerato una punta di diamante del jazz globalmente inteso grazie alla sua classe, alla sua originalità e soprattutto alla sua ansia di ricerca che non conosce pause ad onta dei 78 anni suonati. D’altro canto chi lo conosce personalmente sa benissimo quanto Franco sia ancora fresco nel suo entusiasmo, gentile, disponibile, capace, suonando, di entusiasmarsi, di emozionarsi come un ragazzino alle prime armi. I primi due CD, significativamente intitolati «Intervals», evidenziano appieno quell’ansia di ricerca del pianista che si esercita sull’intervallo, ossia sulla distanza che separa due suoni, intervallo che può essere melodico o armonico. In questa puntigliosa e trascinante disamina D’Andrea è accompagnato da un ottetto di cui fa parte il suo sestetto ormai storico (Andrea Ayassot ai sassofoni, Daniele D’Agaro al clarinetto, Mauro Ottolini al trombone, Aldo Mella al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria), ai quali si aggiungono la chitarra elettrica di Enrico Terragnoli e l’elettronica di Luca Roccatagliati, in arte DJ

Franco D’Andrea è artista di caratura mondiale cosicché ogni suo album viene giustamente considerato un evento. Figuratevi quando di album, a distanza pochi mesi, ne escono addirittura tre. Attivo sin dai primi anni Sessanta, il pianista di Merano, come si diceva in apertura, è oggi considerato una punta di diamante del jazz globalmente inteso grazie alla sua classe, alla sua originalità e soprattutto alla sua ansia di ricerca che non conosce pause ad onta dei 78 anni suonati. D’altro canto chi lo conosce personalmente sa benissimo quanto Franco sia ancora fresco nel suo entusiasmo, gentile, disponibile, capace, suonando, di entusiasmarsi, di emozionarsi come un ragazzino alle prime armi. I primi due CD, significativamente intitolati «Intervals», evidenziano appieno quell’ansia di ricerca del pianista che si esercita sull’intervallo, ossia sulla distanza che separa due suoni, intervallo che può essere melodico o armonico. In questa puntigliosa e trascinante disamina D’Andrea è accompagnato da un ottetto di cui fa parte il suo sestetto ormai storico (Andrea Ayassot ai sassofoni, Daniele D’Agaro al clarinetto, Mauro Ottolini al trombone, Aldo Mella al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria), ai quali si aggiungono la chitarra elettrica di Enrico Terragnoli e l’elettronica di Luca Roccatagliati, in arte DJ  Rocca, elementi che risulteranno determinanti per arricchire la tavolozza timbrica del gruppo. “Intervals I” contiene la registrazione integrale del concerto tenuto il 21 marzo 2017 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, mentre “Intervals II” contiene brani registrati durante le prove per il concerto del 21…Descrivere la musica contenuta nei due album è impresa praticamente impossibile (e forse anche inutile) data la varietà di situazioni e combinazioni che l’artista propone. Comunque una qualche differenziazione – non facile da cogliere – tra i due CD esiste nel senso che il primo volume è più strutturato, in cui è abbastanza facile scorgere i diversi input che hanno contribuito a rendere così particolare e articolato il linguaggio di D’Andrea (si ascolti, al riguardo ‘Intervals 3 / Old Jazz’ e ‘Traditions N.2’). Meno omogeneo il secondo volume, ancora più aperto in quanto, come spiega lo stesso D’Andrea, contiene situazioni estreme sperimentate durante le prove ma poi non confluite nel concerto. Altro aspetto importante che viene in primo piano e che accomuna ambedue i CD è la ricchezza della tavolozza timbrica, arricchita da una sorta di “sezione elettronica”, che contribuisce notevolmente a creare un nuovo suono di gruppo.

Rocca, elementi che risulteranno determinanti per arricchire la tavolozza timbrica del gruppo. “Intervals I” contiene la registrazione integrale del concerto tenuto il 21 marzo 2017 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, mentre “Intervals II” contiene brani registrati durante le prove per il concerto del 21…Descrivere la musica contenuta nei due album è impresa praticamente impossibile (e forse anche inutile) data la varietà di situazioni e combinazioni che l’artista propone. Comunque una qualche differenziazione – non facile da cogliere – tra i due CD esiste nel senso che il primo volume è più strutturato, in cui è abbastanza facile scorgere i diversi input che hanno contribuito a rendere così particolare e articolato il linguaggio di D’Andrea (si ascolti, al riguardo ‘Intervals 3 / Old Jazz’ e ‘Traditions N.2’). Meno omogeneo il secondo volume, ancora più aperto in quanto, come spiega lo stesso D’Andrea, contiene situazioni estreme sperimentate durante le prove ma poi non confluite nel concerto. Altro aspetto importante che viene in primo piano e che accomuna ambedue i CD è la ricchezza della tavolozza timbrica, arricchita da una sorta di “sezione elettronica”, che contribuisce notevolmente a creare un nuovo suono di gruppo.

A differenza degli altri due album, “A Light Day” è un doppio CD in cui ancora una volta Franco D’Andreea affronta la dimensione, per lui assai congeniale, del piano-solo. In programma parecchie composizioni dello stesso D’Andrea, affiancate a riletture di alcuni storici brani Dixieland. Il risultato è ancora una volta entusiasmante. Come su accennato il piano solo è per D’Andrea un contesto che lo ha già visto indiscusso protagonista. Questa ulteriore produzione discografica ci restituisce un artista semplicemente sontuoso dal punto di vista sia esecutivo sia compositivo. Chi conosce il musicista di Merano sa bene quanto lo stesso sia legato al jazz del passato pur rinnovandolo e rivisitandolo alla luce della sua sensibilità di musicista moderno. Di qui un jazz originale, in cui la ricerca sul materiale si combina perfettamente con quella sul suono e sulla combinazione di elementi derivati sia dal primo jazz sia dal free; e non crediamo di esagerare affermando che D’Andrea è uno dei pochissimi artisti al mondo capace di operare una tale sintesi giungendo a risultati sempre – e sottolineamo sempre – di assoluta originalità e di grande valore artistico.

A differenza degli altri due album, “A Light Day” è un doppio CD in cui ancora una volta Franco D’Andreea affronta la dimensione, per lui assai congeniale, del piano-solo. In programma parecchie composizioni dello stesso D’Andrea, affiancate a riletture di alcuni storici brani Dixieland. Il risultato è ancora una volta entusiasmante. Come su accennato il piano solo è per D’Andrea un contesto che lo ha già visto indiscusso protagonista. Questa ulteriore produzione discografica ci restituisce un artista semplicemente sontuoso dal punto di vista sia esecutivo sia compositivo. Chi conosce il musicista di Merano sa bene quanto lo stesso sia legato al jazz del passato pur rinnovandolo e rivisitandolo alla luce della sua sensibilità di musicista moderno. Di qui un jazz originale, in cui la ricerca sul materiale si combina perfettamente con quella sul suono e sulla combinazione di elementi derivati sia dal primo jazz sia dal free; e non crediamo di esagerare affermando che D’Andrea è uno dei pochissimi artisti al mondo capace di operare una tale sintesi giungendo a risultati sempre – e sottolineamo sempre – di assoluta originalità e di grande valore artistico.

Riccardo Del Fra – “Moving People”

“Per me, comporre vuol dire trasmettere un significato”; cosí il contrabbassista Riccardo Del Fra inizia la breve presentazione del compact “Moving People”. Trattasi di una suite che il medesimo compositore non esita a definire basata sui canoni di “motion and emotion”, movimento ed emozioni che ne determinano lo sviluppo, l’andamento, le sequenze armoniche. C’è una sottotraccia, nel lavoro commissionatogli dalla Fondazione Genshagen di Berlino, un mandato ispirato all’amicizia fra i popoli: il genere umano in marcia, il suo moto perpetuo, visto nell’attuale momento storico in cui incalza il problema dell’immigrazione con i conseguenti nodi politici da sciogliere. Del Fra assembla per l’occasione una formazione cosmopolita, in rappresentanza di cinque Paesi: ” mette insieme e dirige diversi background stilistici creando un risultato sorprendente” annota Ted Panken mentre Jen Paul Ricard, sempre all’interno della cover, ne sottolinea la bellezza del mondo melodico. Caratteristica del resto tipica anche del precedente disco “My Chet My Song”, inciso per la stessa label, in cui la componente “motoemotiva” era già presente nelle prestazioni di questo contrabbassista lirico, abituato a lavorare in profondità sulle corde per estrarne l’anima, alimentare la fantasia, impregnare in concreto l’interpretazione. La scelta dei partners pare misurata per realizzare al meglio le dieci composizioni dell’album sulla base di quanto programmato, lasciando ampio spazio ora all’improvvisazione (‘Ressac’, ‘Street Scenes’), ora all’immaginazione (‘The Sea Behind’, ‘Around The Fire’), ora alla percezione effimera (‘Ephemeral Refractions’) ora alla spinta ritmica (‘Children Walking Through A Minefield’), al dialogo fra strumenti (‘Wind On An Open Book II’), infine ad ampie aperture (‘Cieli sereni’); in un progetto che i (sette) jazzisti, artisti in cammino e musicisti “d’incontro” per definizione, applicano doviziosamente. Sono il trombettista polacco Tomasz Dabrowski, il sassofonista tedesco Jan Prax, i francesi Rémi Fox al baritono e soprano e Cart-Henry Morisset al pianoforte, e gli americani Jason Brown alla batteria e l’ospite Kurt Rosenwinkel alla chitarra. Il tema principale, “Moving People”, è di quelli che ritornano in mente per merito di una melodia delicata ed iterata che penetra, lasciando una sensazione indefinita di viaggio, intrisa di pathos intenso ed intime suggestioni. (Amedeo Furfaro)

“Per me, comporre vuol dire trasmettere un significato”; cosí il contrabbassista Riccardo Del Fra inizia la breve presentazione del compact “Moving People”. Trattasi di una suite che il medesimo compositore non esita a definire basata sui canoni di “motion and emotion”, movimento ed emozioni che ne determinano lo sviluppo, l’andamento, le sequenze armoniche. C’è una sottotraccia, nel lavoro commissionatogli dalla Fondazione Genshagen di Berlino, un mandato ispirato all’amicizia fra i popoli: il genere umano in marcia, il suo moto perpetuo, visto nell’attuale momento storico in cui incalza il problema dell’immigrazione con i conseguenti nodi politici da sciogliere. Del Fra assembla per l’occasione una formazione cosmopolita, in rappresentanza di cinque Paesi: ” mette insieme e dirige diversi background stilistici creando un risultato sorprendente” annota Ted Panken mentre Jen Paul Ricard, sempre all’interno della cover, ne sottolinea la bellezza del mondo melodico. Caratteristica del resto tipica anche del precedente disco “My Chet My Song”, inciso per la stessa label, in cui la componente “motoemotiva” era già presente nelle prestazioni di questo contrabbassista lirico, abituato a lavorare in profondità sulle corde per estrarne l’anima, alimentare la fantasia, impregnare in concreto l’interpretazione. La scelta dei partners pare misurata per realizzare al meglio le dieci composizioni dell’album sulla base di quanto programmato, lasciando ampio spazio ora all’improvvisazione (‘Ressac’, ‘Street Scenes’), ora all’immaginazione (‘The Sea Behind’, ‘Around The Fire’), ora alla percezione effimera (‘Ephemeral Refractions’) ora alla spinta ritmica (‘Children Walking Through A Minefield’), al dialogo fra strumenti (‘Wind On An Open Book II’), infine ad ampie aperture (‘Cieli sereni’); in un progetto che i (sette) jazzisti, artisti in cammino e musicisti “d’incontro” per definizione, applicano doviziosamente. Sono il trombettista polacco Tomasz Dabrowski, il sassofonista tedesco Jan Prax, i francesi Rémi Fox al baritono e soprano e Cart-Henry Morisset al pianoforte, e gli americani Jason Brown alla batteria e l’ospite Kurt Rosenwinkel alla chitarra. Il tema principale, “Moving People”, è di quelli che ritornano in mente per merito di una melodia delicata ed iterata che penetra, lasciando una sensazione indefinita di viaggio, intrisa di pathos intenso ed intime suggestioni. (Amedeo Furfaro)

Martux_m – “Apollo 11 Reloaded”

La musica elettronica non ci entusiasma: di qui lo scetticismo con cui ci siamo posti ad ascoltare questo album. Per fortuna le cose sono andate meglio del previsto. Intendiamoci: non è che ci abbia entusiasmato, ma siamo riusciti ad ascoltarlo sino alla fine senza problema alcuno, anzi apprezzando particolarmente i due brani in cui figura Francesco Bearzatti. Ciò perché Martux_m è artista maturo, consapevole delle proprie possibilità, che usa l’elettronica come linguaggio, come mezzo di comunicazione al di là di qualsivoglia intento edonistico. Come si può facilmente evincere dal titolo, il progetto nasce in occasione delle celebrazioni dei 50 anni dello sbarco del primo uomo sulla luna. Assecondando la sua straordinaria fantasia, Martux_m ha inteso, attraverso la sua musica, descrivere le varie fasi della missione Apollo 11, dalla partenza con il primo brano “Lift Off”, al rientro sulla terra con l’ultimo brano “Return”. In mezzo, tra l’altro, due brani particolarmente legati a quello specifico periodo storico: “Us and them” dei Pink Floyd tratto dall’indimenticabile “The dark side of the moon” e “Space Oddity” di David Bowie. In apertura accennavamo alla maturità artistica di Martux_m e a conferma di ciò da segnalare la validità dei collaboratori che il musicista ha scelto per questa nuova impresa discografica: sul piano dell’organico ecco inseriti Giulio Maresca all’elettronica in tutti i brani e il sax di Francesco Bearzatti in “Us And Them” e “Space Oddity”. Ma non basta ché ritroviamo Danilo Rea in veste di compositore dell’ultimo brano “Return”, e arrangiatore (nei due brani in cui si ascolta Bearzatti), il compositore cinematografico Pasquale Catalano (autore di “Sightseeing on the Moon”). Il risultato è, come si accennava, più che soddisfacente, in grado, cioè, di farsi ascoltare da un pubblico che va al di là dei soli appassionati di elettronica.

La musica elettronica non ci entusiasma: di qui lo scetticismo con cui ci siamo posti ad ascoltare questo album. Per fortuna le cose sono andate meglio del previsto. Intendiamoci: non è che ci abbia entusiasmato, ma siamo riusciti ad ascoltarlo sino alla fine senza problema alcuno, anzi apprezzando particolarmente i due brani in cui figura Francesco Bearzatti. Ciò perché Martux_m è artista maturo, consapevole delle proprie possibilità, che usa l’elettronica come linguaggio, come mezzo di comunicazione al di là di qualsivoglia intento edonistico. Come si può facilmente evincere dal titolo, il progetto nasce in occasione delle celebrazioni dei 50 anni dello sbarco del primo uomo sulla luna. Assecondando la sua straordinaria fantasia, Martux_m ha inteso, attraverso la sua musica, descrivere le varie fasi della missione Apollo 11, dalla partenza con il primo brano “Lift Off”, al rientro sulla terra con l’ultimo brano “Return”. In mezzo, tra l’altro, due brani particolarmente legati a quello specifico periodo storico: “Us and them” dei Pink Floyd tratto dall’indimenticabile “The dark side of the moon” e “Space Oddity” di David Bowie. In apertura accennavamo alla maturità artistica di Martux_m e a conferma di ciò da segnalare la validità dei collaboratori che il musicista ha scelto per questa nuova impresa discografica: sul piano dell’organico ecco inseriti Giulio Maresca all’elettronica in tutti i brani e il sax di Francesco Bearzatti in “Us And Them” e “Space Oddity”. Ma non basta ché ritroviamo Danilo Rea in veste di compositore dell’ultimo brano “Return”, e arrangiatore (nei due brani in cui si ascolta Bearzatti), il compositore cinematografico Pasquale Catalano (autore di “Sightseeing on the Moon”). Il risultato è, come si accennava, più che soddisfacente, in grado, cioè, di farsi ascoltare da un pubblico che va al di là dei soli appassionati di elettronica.

Fabrizio Sferra, Costanza Alegiani – “Grace in Town”