da Alessandro Fadalti | 22/Dic/2023 | Guide all'ascolto, News, Primo piano, Recensioni

Si può raccontare un artista in una sola nota? Un fantasioso viaggio nel sound di Miles Davis e la sua rivoluzione musicale, cercando la risposta attraverso la prima nota di tromba di Blue in Green del celebre album Kind of Blue del 1959. Un mix di interviste, aneddoti, storia, teoria musicale e arte per riflettere sul valore del tempo in musica nella nostra vita.

Premere il tasto pausa e poi rewind, riavvolgere un nastro o spostare la puntina di un vinile. Tutte azioni che sembrano scontate, ma sono quei gesti quotidiani più simili all’esperienza di un viaggio nel tempo. Possiamo ascoltare e riascoltare un brano o un singolo passaggio all’infinito fino a stufarci, consumando compulsivamente il tempo del disco, incidendo un solco nella nostra memoria percettiva. Vivere la musica in questo modo significa riconoscere l’eccezionalità di alcuni attimi, un impulso simile al voler scattare una fotografia che immortali un frammento di realtà da poter conservare o guardare sotto una nuova luce. Coloro che lo fanno sentono forse la necessità di tornare a quel singolo momento, per le vibrazioni che si trasformano in sensazioni corporee, per le sinestesie fantasiose che crea o per un ricordo intimo a cui lo leghiamo. Pierre Boulez nei Relevés d’Apprenti, pubblicati nel 1962, parla della concentrazione sull’istante sonoro che si manifesta nella musica di Debussy; uno tra i tanti è l’iconico ingresso dei fiati e dell’arpa nel Prélude à l’après-midi d’un faune, un momento di estasi meravigliata tale da paralizzare il tempo, con l’energia che si crea nel passaggio dal suono flebile e ammaliante del flauto del fauno all’ingresso degli altri strumenti, restituendo la sensazione di un pacifico mondo bucolico nascosto da una spessa tenda. Eppure la musica è l’arte del tempo irreversibile, sembra strano poter parlare di paralisi del tempo e ammirazione di un singolo istante di musica. Per gran parte del ‘900, il filosofeggiare sulla questione temporale ha permesso ai compositori di rimettere in discussione il concetto per cui un brano scorre e nulla può fermarla o riportarla indietro. Una marea di pensieri trasfigurati in opere che giocano viaggiando nel tempo, creando stasi, rallentamenti e dilatazioni; parallelismi di flussi che scorrono l’uno sopra l’altro, riavvolgendosi, conglomerandosi o disperdendosi in molteplici direzioni, un’idea tattile del tempo che ritroviamo ad esempio nel compositore Brian Ferneyhough. Come ascoltatori questo ci tocca nel profondo, perché siamo abituati a godere all’ascolto di una successione di eventi, la canzone è una narrazione che deve scorrere verso un punto preciso, la freccia è sempre rivolta da sinistra verso destro, guidandoci tortuosamente a un climax e a un finale. Un ragionamento sullo spazio e il tempo del suono è qualcosa che solo in apparenza si situa lontano dalla nostra vita di tutti i giorni. Tutto questo però cos’ha a che vedere con Miles Davis? Tengo in macchina un talismano, un disco dal titolo “1959 L’Anno che Cambiò il Jazz”. Un anno in cui sono usciti degli album che hanno effettivamente cambiato la storia del jazz. Davis fa parte del novero di questi musicisti rivoluzionari, tuttavia raccontarlo in modo alternativo è sempre difficile vista la mole di parole già profuse da molti. La provocazione sul tempo diventa quindi un aggancio spaziale dal sentore di fisica quantistica, l’obiettivo è racchiudere qualcosa di gigantesco in un oggetto minuscolo: una sola nota. Il Mi di Tromba tra 0:18 e 0:21 secondi nel brano Blue in Green, tratto dall’album Kind of Blue del 1959 è il contenitore su cui sperimentare, raccontando la vita e l’estro artistico del trombettista attraverso alcune tappe e stimoli creativi che confluiscono verso questo istante tridimensionale. Per capire cos’abbia di così particolare questa nota bisogna indossare varie lenti, scegliendo progressivamente quella più graduata in base a cosa si sta cercando e cosa si sceglie di osservare.

Se si parla di Miles si pensa ad un personaggio arrogante, burbero, cinico, assoggettatore, scortese, dal sorriso nascosto dietro labbra serrate o dal bocchino della tromba. Convive con una timidezza interiorizzata tale da creare delle insormontabili barriere difensive, un tratto che fa parte di quelle menti annoiate dall’ordinario, instancabilmente alla ricerca di una via d’uscita dai canoni convenzionali. Gli venne affibbiato addirittura il soprannome di Prince of Darkness per questo suo carattere, ironicamente proprio nel periodo in cui si distingueva per il look flamboyant e lo stile di vita un po’ posh. Un profilo psicologico che diventa curioso se si pensa alla sua provenienza. Cresce nell’Illinois a East St. Louis, secondo di tre fratelli in una famiglia in cui il padre lavora come dentista e la madre è violinista e insegnante di musica. Per gli anni ‘20 questo implicava un tenore di vita tipico della black bourgeoisie, ma in un’America dove il benessere economico rappresenta uno status sociale, l’afroamericano benestante non era esente dal razzismo e Miles ne è stato a lungo vittima. Vivere in questo paradossale contrasto socioeconomico potrebbe essere sufficiente per comprendere solo quale sia una delle tante scintille che portano a un propulsivo bisogno di cambiamento e ricerca creativa di nuove soluzioni espressive. Non a caso da adolescente negli anni ‘40 abbraccia la filosofia dei boppers e degli hipster, ripudiando quel mondo di modelli valoriali borghesi che ha assorbito dalla sua famiglia. Sorge spontaneo chiedersi in quale modo il suo vissuto abbia stimolato l’evoluzione del suo sound indistinguibile, quanti semi bisogna piantare perché cresca una pianta di Miles?

Se si parla di Miles si pensa ad un personaggio arrogante, burbero, cinico, assoggettatore, scortese, dal sorriso nascosto dietro labbra serrate o dal bocchino della tromba. Convive con una timidezza interiorizzata tale da creare delle insormontabili barriere difensive, un tratto che fa parte di quelle menti annoiate dall’ordinario, instancabilmente alla ricerca di una via d’uscita dai canoni convenzionali. Gli venne affibbiato addirittura il soprannome di Prince of Darkness per questo suo carattere, ironicamente proprio nel periodo in cui si distingueva per il look flamboyant e lo stile di vita un po’ posh. Un profilo psicologico che diventa curioso se si pensa alla sua provenienza. Cresce nell’Illinois a East St. Louis, secondo di tre fratelli in una famiglia in cui il padre lavora come dentista e la madre è violinista e insegnante di musica. Per gli anni ‘20 questo implicava un tenore di vita tipico della black bourgeoisie, ma in un’America dove il benessere economico rappresenta uno status sociale, l’afroamericano benestante non era esente dal razzismo e Miles ne è stato a lungo vittima. Vivere in questo paradossale contrasto socioeconomico potrebbe essere sufficiente per comprendere solo quale sia una delle tante scintille che portano a un propulsivo bisogno di cambiamento e ricerca creativa di nuove soluzioni espressive. Non a caso da adolescente negli anni ‘40 abbraccia la filosofia dei boppers e degli hipster, ripudiando quel mondo di modelli valoriali borghesi che ha assorbito dalla sua famiglia. Sorge spontaneo chiedersi in quale modo il suo vissuto abbia stimolato l’evoluzione del suo sound indistinguibile, quanti semi bisogna piantare perché cresca una pianta di Miles?

Indossando degli occhiali che ci danno il senso di profondità di campo possiamo andare oltre la cornice del quadro  che è la sua vita. Allora guardiamo al ramificato inviluppo di interviste, pareri, aneddoti e racconti scritti da critici, giornalisti, biografi, storici, produttori e musicisti con cui Davis ha suonato. Timbro etereo e raffinato, grande lirismo, uso di sordine, come se dalla campana uscisse una nebbia: queste parole sono la sintesi di aggettivi provenienti da diverse penne usate per descrivere il suono della sua tromba dal ’58 in poi. L’idea della nebulosità è suggestiva e ben si sposa con la sua voce più iconica, quella irrimediabilmente divenuta rauca e arrugginita dopo un’operazione per rimuovere dei noduli alle corde vocali nel ‘57. In particolare, possiamo già sentire nelle ballad come My Funny Valentine e It Never Enter My Mind, registrati nel ’56 per gli album Cookin’ e Workin’, un’ombra sonora che sembra proiettarsi inesorabilmente verso quella foschia magica della nota di Blue in Green. Questo è un Miles molto sicuro e chiuso nelle sue idee siccome è arrivato al punto d’illuminazione tanto atteso che connette passato, presente e futuro del jazz. Si rinchiude nello studio di registrazione formando un sestetto eccezionale, composto da musicisti ormai punti cardinali della sua formazione, John Coltrane al sassofono e Paul Chambers al contrabbasso a cui si aggiungono il contraltista Cannonball Adderley, Bill Evans al piano e Jimmy Cobb alla batteria. Il gruppo si arma solo di qualche canovaccio e foglietto su cui erano abbozzate delle note su cui improvvisare, pronti a mettere in vinile, nero su nero, quella che era la nuova idea di sound davisiano, Kind Of Blue. Si legge spesso di come quest’album sia stata la prima opera in cui il trombettista sconquassa il jazz approcciandosi alla musica modale. Una visione un po’ miope nel momento in cui scopriamo come la musica modale in Davis sia solo un tassello nel macrocosmo di influenze e scoperte che ha fatto nella vita e soprattutto di come la bussola di questi cambiamenti punti sempre verso quel sound che tanto fa parlare di lui. Allontanando lentamente il fuoco del nostro sguardo verso il passato, troviamo un’intervista con Nat Hentoff del dicembre del ’58, in cui Davis disse: “Quando Gil [Evans] compose l’arrangiamento di “I Love You Porgy” mi scrisse solo una scala. Niente accordi, è questo dà molta più libertà e spazio per sentire le cose. Quando suoni in questo modo puoi andare avanti per sempre. Non devi preoccuparti dei changes e puoi fare molto di più con la linea melodica. Quando ti basi sugli accordi, sai che alla fine delle trentadue battute l’accordo è concluso e non puoi far altro che ripetere ciò che hai fatto con alcune variazioni”. Un altro esempio lo troviamo nelle parole del produttore discografico George Avakian, che nel ’56 ha portato Bernstein e Miles a collaborare per un arrangiamento stile cool jazz del brano Sweet Sue nell’album in uscita What is Jazz? “Quello che fece quando suonò Sweet Sue era una breve introduzione formale, prima di scivolare nell’improvvisazione totale, estremamente libera. È stata una svolta improvvisa in cui ha semplificato la struttura accordale della melodia, si è più o meno persa l’armonia della canzone. Quella potrebbe essere stata la scintilla da cui è scaturita la qualità fluida del fraseggio in Kind of Blue”.

che è la sua vita. Allora guardiamo al ramificato inviluppo di interviste, pareri, aneddoti e racconti scritti da critici, giornalisti, biografi, storici, produttori e musicisti con cui Davis ha suonato. Timbro etereo e raffinato, grande lirismo, uso di sordine, come se dalla campana uscisse una nebbia: queste parole sono la sintesi di aggettivi provenienti da diverse penne usate per descrivere il suono della sua tromba dal ’58 in poi. L’idea della nebulosità è suggestiva e ben si sposa con la sua voce più iconica, quella irrimediabilmente divenuta rauca e arrugginita dopo un’operazione per rimuovere dei noduli alle corde vocali nel ‘57. In particolare, possiamo già sentire nelle ballad come My Funny Valentine e It Never Enter My Mind, registrati nel ’56 per gli album Cookin’ e Workin’, un’ombra sonora che sembra proiettarsi inesorabilmente verso quella foschia magica della nota di Blue in Green. Questo è un Miles molto sicuro e chiuso nelle sue idee siccome è arrivato al punto d’illuminazione tanto atteso che connette passato, presente e futuro del jazz. Si rinchiude nello studio di registrazione formando un sestetto eccezionale, composto da musicisti ormai punti cardinali della sua formazione, John Coltrane al sassofono e Paul Chambers al contrabbasso a cui si aggiungono il contraltista Cannonball Adderley, Bill Evans al piano e Jimmy Cobb alla batteria. Il gruppo si arma solo di qualche canovaccio e foglietto su cui erano abbozzate delle note su cui improvvisare, pronti a mettere in vinile, nero su nero, quella che era la nuova idea di sound davisiano, Kind Of Blue. Si legge spesso di come quest’album sia stata la prima opera in cui il trombettista sconquassa il jazz approcciandosi alla musica modale. Una visione un po’ miope nel momento in cui scopriamo come la musica modale in Davis sia solo un tassello nel macrocosmo di influenze e scoperte che ha fatto nella vita e soprattutto di come la bussola di questi cambiamenti punti sempre verso quel sound che tanto fa parlare di lui. Allontanando lentamente il fuoco del nostro sguardo verso il passato, troviamo un’intervista con Nat Hentoff del dicembre del ’58, in cui Davis disse: “Quando Gil [Evans] compose l’arrangiamento di “I Love You Porgy” mi scrisse solo una scala. Niente accordi, è questo dà molta più libertà e spazio per sentire le cose. Quando suoni in questo modo puoi andare avanti per sempre. Non devi preoccuparti dei changes e puoi fare molto di più con la linea melodica. Quando ti basi sugli accordi, sai che alla fine delle trentadue battute l’accordo è concluso e non puoi far altro che ripetere ciò che hai fatto con alcune variazioni”. Un altro esempio lo troviamo nelle parole del produttore discografico George Avakian, che nel ’56 ha portato Bernstein e Miles a collaborare per un arrangiamento stile cool jazz del brano Sweet Sue nell’album in uscita What is Jazz? “Quello che fece quando suonò Sweet Sue era una breve introduzione formale, prima di scivolare nell’improvvisazione totale, estremamente libera. È stata una svolta improvvisa in cui ha semplificato la struttura accordale della melodia, si è più o meno persa l’armonia della canzone. Quella potrebbe essere stata la scintilla da cui è scaturita la qualità fluida del fraseggio in Kind of Blue”.

Il punto di arrivo di questo decalogo lo troviamo invece nelle parole di George Russell quando racconta come “Ho percepito che Miles volesse trovare un nuovo modo di rapportarsi agli accordi, e il pensiero di come potesse arrivarci è qualcosa su cui rimuginava costantemente. Ho parlato con Miles delle scale modali sul finire degli anni ‘40 e mi domandavo come mai ci stesse mettendo così tanto, ma quando ho sentito So What ho capito che li stava usando”. Viene spontaneo pensare che Miles si sia lasciato ispirare dal famoso libro di Russell Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, pubblicato nel’53, un testo che è stato consumato anche dai jazzisti dell’epoca. La corrispondenza nelle date darebbe senso a un brano come Swing Spring del ’54 in cui c’è una chiara costruzione modale negli accordi e nei solo. Tuttavia, le parole di Russell colpiscono se si pensa come Miles parlasse dei modi in un’epoca non sospetta come gli anni ’40. Una decade in cui è passato nel giro di poco da studiare alla Juilliard nel ‘44, quello che per lui era l’istituto adatto per diventare un professionista, ma trasformatosi presto in un momento di noia che interrompeva la sua divertente partita a nascondino per i locali della 52esima strada alla ricerca di Gillespie e Parker, alla vittoria di questa partita che gli è valsa la collaborazione assidua proprio con Bird l’anno dopo. Arrivando poi al ’48, quando iniziò a suonare con la cerchia di musicisti che gravitava attorno al compositore Gil Evans, tra cui Lee Konitz, Gerry Mulligan e John Lewis. Questo scambio tra i due avviene quindi nel periodo delle prime espressioni del cool jazz, in cui Davis comincia a levigare un suono più personale, in un lirismo assorto concedendosi qualche accenno di vibrato, una poetica che è anche riscoperta della sua adolescenza, precisamente in quell’ispirazione nata dal legame col trombettista Clark Terry. Questo riallacciarsi al passato non sorprende siccome la seduzione per il ritmo aggressivo e frenetico del Bebop è durato poco a conti fatti. Per molti jazzisti la via d’uscita da quello stagnante linguaggio incentrato sui changes si è costruita anche attraverso quei nodi tra passato e presente musicale nelle cui fibre si celano quei what if che aspettano l’attimo propizio per diventare compiuti. Altro motivo d’ispirazione verso la musica modale si riscontra quando riflettiamo sulla natura della grande mela: una troposfera culturale dove la musica fluttua tra cielo e terra e l’ossigeno che si respira è un composto di musica latino-americana, spagnola, egiziana, medio-orientale, indiana e d’ogni altro folklore immaginabile… una miscela di accenti sonori che contemplano sistemi scalari alternativi a quelli della musica occidentale. Per Miles ogni incontro con un musicista e ogni concerto del periodo newyorkese potrebbe esser stato lo spunto primigenio. Il trombettista si sofferma poco su questioni tecniche quando parla di Kind of Blue, invece nelle intenzioni risulta trasparente. Perché questo suo excursus storico ci mostra come la modalità sia un mero tramite per raggiungere la sua idea di spazio in musica, per cui il musicista, potendo andare oltre il rapporto armonia-melodia, è in grado di contemplare uno svuotamento di significato nella dimensione verticale e riempiendola di una melodia orizzontale che sgorga con maggior libertà, raffinando nel linguaggio l’intensità e soprattutto il timbro.

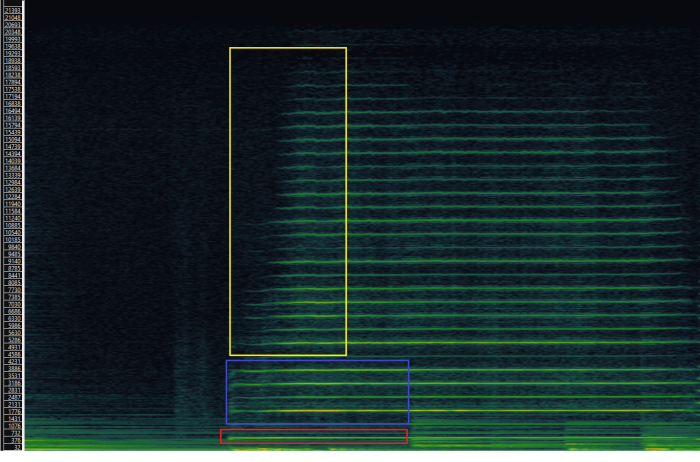

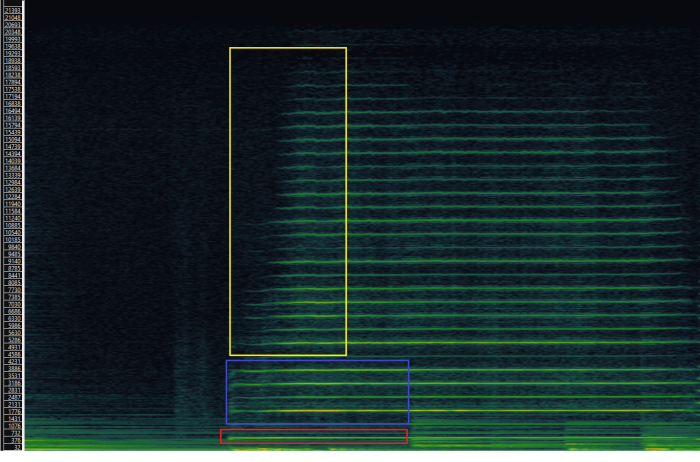

Miles parla nello specifico di “suonare lo spazio” con Gil Evans, riferendosi alla musica del nuovo trio del pianista Ahmad Jamal con Israel Crosby al contrabbasso e il batterista Vernel Fournier. Questa idea dello spazio ci spinge a ritornare dentro la cornice del quadro, indagando il tempo con degli occhialini chirurgici, fino a usare il microscopio di un biologo per indagare quella che il compositore Gérard Grisey chiamava la vita interna del suono. Blue in Green è solo in apparenza un brano semplice, se guardiamo alla sua struttura possiamo immaginare la sfida non indifferente per il sestetto a improvvisare così liberamente su una infrequente forma di dieci battuti. Improvvisazioni che diventano ancora più affascinanti se sentiamo con quanta frenesia il ritmo armonico muta in raddoppi o dimezzamenti all’alternarsi dei solisti. Sull’armonia di questo brano sussistono opinioni divisive, a ben guardare si possono sentire alcuni escamotage che non lo rendono modale in senso stretto, personalmente mi trovo in disaccordo con chi sostiene sia sufficiente a detrarne la natura modale. Per comprenderla bisogna spostare il punto focale dall’analisi armonica e concentrarsi su quanto la melodia della tromba di Miles si esprime in un fraseggio nei cui respiri non si trova mai quella nota che crea un appoggio o una chiusura coerente alle funzioni armoniche sottostanti. Si percepisce una gran tensione quando si scontra con il pianoforte di Evans, che dà l’impressione di dover inseguire le note di Miles dando una risoluzione armonica a un’idea melodica che è già passata, svanita nell’aria. Questo effetto crea una forma di dialogo infinito, precludendo alla narrazione una proiezione uditiva verso un finale. Esiste quindi quello che si chiama un pensiero di circolarità in Blue in Green, un termine usato da Herbie Hancock e riportato dai compositori e teorici musicali Henry Martin e Steve Larson per descrivere questa peculiarità strutturale del brano. L’idea circolare è coerente a questa interpretazione di una corsa sfuggente della melodia alla ricerca di un centro tonale di gravità permanente, isolato rispetto al basso e al pianoforte, due strumenti che circumnavigano attorno a progressioni armoniche in tonalità ora di Re minore ora di La minore. Ma quindi è modale o no? La prima nota è la dichiarazione d’intenti sufficiente a far cadere ogni indugio, un Mi naturale sopra un accordo di Sol minore undicesima, un colore limpidamente dorico. Uscendo dai binari della teoria, è indubbio quanto questa nota si presenti come un cardine percettivo topico, viene suonata con la stessa delicatezza della pennellata di un pittore impressionista che disegna un paesaggio in cui il tempo si è paralizzato, ma nelle sfumature e nelle ombre possiamo vedere una scena che scorre nella nostra immaginazione. Utilizzando il microscopio del sonogramma è possibile amplificare questa retorica coloristica, guardandola nella sua composizione cellulare.

Miles parla nello specifico di “suonare lo spazio” con Gil Evans, riferendosi alla musica del nuovo trio del pianista Ahmad Jamal con Israel Crosby al contrabbasso e il batterista Vernel Fournier. Questa idea dello spazio ci spinge a ritornare dentro la cornice del quadro, indagando il tempo con degli occhialini chirurgici, fino a usare il microscopio di un biologo per indagare quella che il compositore Gérard Grisey chiamava la vita interna del suono. Blue in Green è solo in apparenza un brano semplice, se guardiamo alla sua struttura possiamo immaginare la sfida non indifferente per il sestetto a improvvisare così liberamente su una infrequente forma di dieci battuti. Improvvisazioni che diventano ancora più affascinanti se sentiamo con quanta frenesia il ritmo armonico muta in raddoppi o dimezzamenti all’alternarsi dei solisti. Sull’armonia di questo brano sussistono opinioni divisive, a ben guardare si possono sentire alcuni escamotage che non lo rendono modale in senso stretto, personalmente mi trovo in disaccordo con chi sostiene sia sufficiente a detrarne la natura modale. Per comprenderla bisogna spostare il punto focale dall’analisi armonica e concentrarsi su quanto la melodia della tromba di Miles si esprime in un fraseggio nei cui respiri non si trova mai quella nota che crea un appoggio o una chiusura coerente alle funzioni armoniche sottostanti. Si percepisce una gran tensione quando si scontra con il pianoforte di Evans, che dà l’impressione di dover inseguire le note di Miles dando una risoluzione armonica a un’idea melodica che è già passata, svanita nell’aria. Questo effetto crea una forma di dialogo infinito, precludendo alla narrazione una proiezione uditiva verso un finale. Esiste quindi quello che si chiama un pensiero di circolarità in Blue in Green, un termine usato da Herbie Hancock e riportato dai compositori e teorici musicali Henry Martin e Steve Larson per descrivere questa peculiarità strutturale del brano. L’idea circolare è coerente a questa interpretazione di una corsa sfuggente della melodia alla ricerca di un centro tonale di gravità permanente, isolato rispetto al basso e al pianoforte, due strumenti che circumnavigano attorno a progressioni armoniche in tonalità ora di Re minore ora di La minore. Ma quindi è modale o no? La prima nota è la dichiarazione d’intenti sufficiente a far cadere ogni indugio, un Mi naturale sopra un accordo di Sol minore undicesima, un colore limpidamente dorico. Uscendo dai binari della teoria, è indubbio quanto questa nota si presenti come un cardine percettivo topico, viene suonata con la stessa delicatezza della pennellata di un pittore impressionista che disegna un paesaggio in cui il tempo si è paralizzato, ma nelle sfumature e nelle ombre possiamo vedere una scena che scorre nella nostra immaginazione. Utilizzando il microscopio del sonogramma è possibile amplificare questa retorica coloristica, guardandola nella sua composizione cellulare.

In termini tecnici questo è uno spettro sonoro. Il suono nel suo vibrare genera frequenze, rappresentate come stringhe la cui lunghezza è data dalla nascita e morte della loro emissione. Quanta più energia hanno queste frequenze tanto più le stringhe brillano di una luce intensa, restituendoci l’idea visiva di quanto un singolo suono sia in realtà costellazione eterocromatica di una moltitudine di altre note, creando uno spazio acustico che alle nostre orecchie si trasforma in timbro strumentale, ma a un livello più profondo può addirittura restituirci la firma distintiva e personale di un’artista. Possiamo in soldoni vedere il Mi di Blue in Green in tutta la sua intima vita interna, in rosso è contrassegnata la nota reale che suona Miles, mentre in blu vediamo quanta energia ci sia fino alle prime cinque parziali armoniche, le cosiddette stringhe, fino al Mi due ottave sopra. Questa energia resta vivida anche nelle parziali superiori rappresentate nel rettangolo giallo dell’immagine, dove vediamo la brillantezza del suono di Miles nelle frequenze più acute, quelle evanescenti all’orecchio. Sempre nella parte in giallo è interessante vedere l’effetto che crea la sordina Wah Wah per tromba che apre a ventaglio il suono, strato dopo strato gli attacchi delle parziali si disvelano, come se venissero tolte una ad una delle lenzuola sottilissime sulla nudità di una nota a prostrarsi in tutta la sua fragilità proprio come l’animo stesso di Miles. Questo sonogramma restituisce un corrispettivo tra gli aggettivi usati per descrivere la percezione del sound di Miles attorno al ’59 e la sua reale composizione fisica, a dimostrazione dell’eccezionalità esecutiva di questa nota che può quindi segnare un sunto e punto d’arrivo nel lungo percorso dell’artista. Se questa corrispondenza tra scienza e immaginazione non fosse un setting ancora abbastanza suggestivo e mistico, allora pensiamo a cosa succede prima di questa nota. Possiamo sentire in introduzione un accompagnamento sofisticato, misterioso ma dalla grande serenità; il contrabbasso di Paul Chambers è avvolgente nell’inseguire il movimento armonico del pianoforte di Bill Evans. Una danza tra i due strumenti che creano un’ambiente dolce e rilassato, trovando una conclusione amara sull’ultimo accordo che ci lascia in sospeso come fosse una domanda dubbiosa nei confronti di questo piacere spensierato e cullante. La tromba di Miles è la risposta, con questo suono mesto che cambia irrimediabilmente l’atmosfera del brano. Il significato del titolo Blue in Green alla fine è simboleggiato dall’arrivo di questo istante sonoro preso in esame: una speranzosa pace che lascia spazio a una malinconia dal colore blu. Quante volte nelle nostre vite abbiamo provato questo? Parlo della gioia tipica di un traguardo raggiunto dopo un lungo viaggio verso quel verde, ma proprio quando ci si ferma per goderne, incombe la malinconia e il vuoto esistenziale con quella sua aura blu che risuona proprio come questo maledetto Mi, e in quell’istante il tempo del vivere si paralizza. Questa nota, oltre ad allacciare passato e presente di Miles, diventa profetica nel suo significato, perché questa sensazione assomiglia molto a come viene dipinto il trombettista poco dopo nel ’61. Un momento di apice della sua carriera, in cui decide di allontanarsi dalla scena per un paio d’anni, una vita di rendita in forza della fortuna monetaria accumulata, potendo godere di un’esistenza domestica nel proprio focolare. Esagerando con la fantasia potremmo prendere Miles e Monet, mettendoli seduti comodamente su due poltrone in uno di quei salotti d’intellettuali parigini che piacevano al trombettista quando andava in Francia. Una terra che per lui è croce e delizia, dal fiasco della sua prima esibizione europea nel tramonto degli anni ’40 che lo ha portato a gettarsi nell’abuso delle droghe, all’amore irrefrenabile che ha trovato in Jeanne Moreau, attrice nel famoso film noir Elevator to the Gallows del regista Louis Marie Malle, per cui Miles ha improvvisato nel ‘58 in presa diretta l’intera colonna lasciandosi suggestionare dallo scorrere delle scene su grande schermo. Chissà cosa si sarebbero detti il pittore e il musicista se si fossero scambiati quattro chiacchiere ascoltando Blue in Green mentre guardavano a uno dei quadri della serie delle ninfee.

Claude Monet scrisse “Un’istante, un aspetto della natura contiene tutto” riferendosi ai suoi tardi capolavori che ha dipinto, dal 1879 alla sua morte, nella sua dimora a Giverny. Frase azzeccata se la colleghiamo al valore d’istante che possiede questa nota rispetto al dipinto di Claude Monet del 1907: uno squarcio di blu tenue che dissipa il verde attorno fino a liquefarsi. Una scena che si mette in moto da sola al primo sguardo. Questo quadro è un’analogia che si collega per associazione visiva, alle frequenze del sonogramma e per sinestesia alla sensazione intima del Blue in Green riassunta in quel Mi. Addirittura, potremmo dire che è una summa della storia del trombettista che con il movimento degli impressionisti ha degli incroci; in fondo anche i pittori dell’epoca cercavano uno stile personale per uscire dallo stagnante linguaggio del realismo in pittura, così come Miles ha trovato in un sound in perenne evoluzione, l’essenza della sua rivoluzione del linguaggio jazz. Qualcosa di enorme che ben calza dentro qualcosa di così piccolo come una singola nota.

L’appello in chiusura è quello di immergersi in questa nota al punto tale che il frullato di parole lette non sia più qualcosa di scritto, ma venga generato in un istante come un bagliore dalla propria mente al solo ascolto di quei pochi secondi di Blue in Green. Questo è l’effetto che provo ogni volta che la riascolto e il motivo per cui quel Mi di tromba è la mia nota prescelta a riassumere l’essenza di Miles Davis. Sarei curioso di chiedere ad ogni persona quale sia il suo istante in musica preferito, quale arista, quale canzone, quale nota sceglierebbero e perché. In caso fatemelo sapere sarei ben curioso di leggere e condividere questa esperienza musicale.

Alessandro Fadalti

da Gerlando Gatto | 14/Apr/2023 | News, Primo piano

Chi abita in Italia ed ama il jazz non può non aver incontrato, almeno una volta nella vita, le straordinarie foto di Silvia Lelli e Roberto Masotti la coppia, – nella vita e nel lavoro – di fotografi ravennati di nascita e milanesi d’adozione, che ha saputo raccontare il mondo delle performing arts e della musica attraverso la sensibilità del loro sguardo.

Silvia Lelli e Roberto Masotti

Purtroppo Masotti ci ha lasciati nell’aprile dello scorso anno all’età di 75 anni, dopo una malattia che l’aveva colpito più di un anno fa, ma il suo ricordo è ben presente nel mondo del jazz.

Benissimo ha fatto, quindi, l’Associazione Tempi Moderni a organizzare la mostra SGUARDI che fino al 4 giugno abiterà le stanze e i saloni di Palazzo Fruscione (Salerno). Curata da Silvia Lelli la mostra SGUARDI racchiude le opere frutto di oltre 40 anni di carriera della stessa Lelli e di Roberto Masotti. Si tratta di una produzione davvero estesa e di eccezionale livello tanto da essere dichiarata dal Ministero dei Beni Culturali, nel 2018, “bene di interesse storico”.

La mostra si suddivide in tre sezioni: Musiche/Kontakthof-Kontrapunkt/Nucleus che a Palazzo Fruscione saranno declinate nei tre piani.

Musiche (fotografie di Lelli e Masotti). In questa sezione si scava nell’archivio di Lelli e Masotti che, come scriveva Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale di Milano che nel 2019 ospitò la grande mostra, è una miniera inesauribile di conoscenza e di memoria che consente di ricostruire e rivivere quasi mezzo secolo di storia del teatro, della musica, della danza, di performing arts, di vedere “all’opera” migliaia di personalità, di avere una visione puntuale anche dei cambiamenti sociali e culturali che si sono verificati. Una sezione composta da 109 fotografie e un’installazione video dal titolo Musiche Revisited.

Kontakthof- Kontrapunkt (fotografie di Silvia Lelli). La sezione è composta da 20 opere fotografiche e ripercorre la storia di 3 rappresentazioni in 30 anni, del celebre lavoro dedicato alla complessità dei rapporti uomo-donna della coreografa e regista tedesca Pina Bausch. Leonetta Bentivoglio, così descrive il lavoro della Lelli: Le foto che rappresentano il frutto del viaggio di Silvia attraverso i tre “Kontakthof”, definite da una beltà essenziale e vigorosa, mai affettata o patinata, ci danno un’ottica in più sulla sostanza di quella specie di monumento al teatrodanza che è lo spettacolo di Pina nato nel ‘78. Lo sguardo della fotografa non si limita a registrare l’attimo, ma ce lo fa vedere tramite il filtro di una sensibilità per così dire “aggiuntiva”.

Nucleus (fotografie di Roberto Masotti). La sezione è un omaggio al lavoro di Roberto Masotti e al suo rapporto di lungo corso, professionale e umano, con il cantautore catanese Franco Battiato, scomparso nel maggio 2021. L’esposizione è una anteprima internazionale e si compone di 16 scatti, che, come scrive Carlo Maria Cella, sono un viaggio nel tempo, dai primi anni 70, in cui Battiato si forma e si afferma nel mondo della musica, fino al 1997 dei grandi concerti, in cui i fan di quasi tre generazioni, comprese alcune nemmeno nate quando certe canzoni erano state scritte, lo innalzano nel cielo delle stelle fisse.

Unitamente all’esposizione per il settimo anno ritornano i Racconti del Contemporaneo: ASCOLTI. Parole/Note/Suoni/Visioni. L’idea, nel solco del format consolidato delle ultime sei edizioni, è quella di promuovere, all’interno di Palazzo Fruscione, eventi gratuiti di approfondimento della tematica generale affrontata nella mostra di quest’anno. Il calendario della VII Rassegna dei Racconti del Contemporaneo prevede talk, concerti ed incontri musicali e il consueto ciclo di cinema d’essai, con presentazioni d’autore, della domenica pomeriggio. Ad aprire quest’ultima sezione la proiezione (domenica 16 aprile – ore 19) la storica pellicola di Herzog, “Fitzcarraldo”. Ma le Visioni domenicali a Palazzo Fruscione prevedono anche la proiezione de “Il Concerto”; “Pina”; “Birdman”; “La sera della prima”; “Il cigno nero”; “New York, New York”.

Tra i vari appuntamenti, da segnalare infine che, nella giornata del 24 aprile dedicata al primo anniversario dalla scomparsa di Roberto Masotti, si esibiranno il sassofonista Roberto Ottaviano, il violoncellista, esperto di sonorizzazione ambientale, Walter Prati e il Carla Marciano Quartet. Infine per la sezione Note il giornalista e critico musicale, Riccardo Bertoncelli ha immaginato cinque appuntamenti legati a cinque dischi storici in perfetto dialogo con le fotografie di Roberto Masotti. Dagli Area a Keith Jarrett passando per Battiato, John Cage e Philip Glass.

Gerlando Gatto

da Redazione | 01/Nov/2022 | Interviste, News, Primo piano

Il secondo libro di interviste di Gerlando Gatto, “L’Altra Metà del Jazz – Voci di donne nella musica Jazz” (2018, KappaVu – Euritmica edizioni) continua a far parlare di sé, anzi a far parlare il suo autore e, soprattutto, le trenta musiciste intervistate! (Redazione)

Cliccando qui potrete accedere all’articolo completo di Guido Michelone pubblicato su Doppio Jazz, con l’intervista in esclusiva a Gerlando Gatto

Riportiamo il testo dell’intervista:

quote

«Gerlando Gatto, giornalista professionista, decano della critica jazz italiana di alto livello, negli ultimi anni ha composto una sorta di trittico librario (destinato forse a diventare un polittico) con tre volumi dedicati alla realtà locale, sia pur con apertura internazionali: il primo testo è Gente di Jazz. Interviste e personaggi dentro un festival jazz e l’ultimo, al momento, è Il Jazz Italiano in Epoca Covid. Parlano i jazzisti. Nel mezzo c’è questo originalissimo L’Altra Metà del Jazz. Voci di donne nella musica jazz, di cui l’autore stesso ci parla approfonditamente in quest’intervista esclusiva.

-Gerlando, come ti è venuta in mente l’idea di un libro di interviste a sole donne jazziste?

La genesi di questo libro è piuttosto particolare. Nel maggio del 2017, quando si trattava di dare l’ok alla stampa, in fase di impaginazione del mio primo libro Gente di Jazz, per ragioni di spazio saltarono due interviste a Tiziana Ghiglioni e Rita Marcotulli. Così il libro uscì con interviste solo a “maschietti”. La prima ad accorgersi di questa anomalia fu mia moglie di solito molto attenta al mio lavoro; lei mi rimproverò aspramente anche perché poteva venir fuori l’immagine di un giornalista (il sottoscritto) che non considerava le musiciste di jazz mentre nella vita privata aveva molte amicizie reali con jazziste quali la stessa Marcotulli, Maria Pia De Vito, Marilena Paradisi, Antonella Vitale… e l’elenco potrebbe allungarsi di molto.

-Anche per esperienza personale, i rimproveri delle mogli hanno spesso risvolti positivi…

Infatti, questa ramanzina mi fece riflettere molto e mi rafforzò in un’idea che già da tempo mi frullava in testa: dedicare un libro di interviste solo alle jazziste e non già per ghettizzarle ancora una volta ma per dimostrare con i fatti quale importanza abbiano oggi le musiciste jazz, concetto che stenta a passare nella mentalità comune. Parlai, quindi, di questo progetto con Giancarlo Velliscig presidente di Euritmica che insieme a KappaVu avevano curato l’edizione di Gente di Jazz e con Marina Tuni che mi è stata accanto nella stesura di tutti e tre i libri che ho pubblicato. Ambedue trovarono l’idea giusta e così il libro è uscito ottenendo un grande successo. Una precisazione: grande successo non di vendite ma di attestati di stima.

-In che modo le hai prevalentemente intervistate? Telefono, e-mail, prima o dopo i concerti? In hotel? O altro ancora?

Ovviamente un po’ di tutto. Tengo a precisare che il libro contiene alcune interviste storiche, tra cui una a Dora Musumeci mai pubblicate in precedenza e interviste – la maggior parte – realizzate proprio per questa pubblicazione. Ovviamente se dovessi raccontare la storia di ogni singola intervista forse potrei scrivere un altro libro, ma colgo l’occasione per segnalartene qualcuna. Innanzitutto, in questa sede vorrei ancora una volta ricordare la figura di Dora Musumeci la prima vera jazzista italiana, pianista e vocalist, di grandissimo spessore del tutto ignorata dai critici vecchi e nuovi, così come evidenziato anche nelle più recenti Storie del jazz. Ebbene la intervistai nel 1998 come primo atto di un libro a lei dedicato. Purtroppo, un pirata della strada la falciò nel pieno centro di Catania e ovviamente non fu possibile proseguire. Nel 2017 era a Roma Sarah Jane Morris un’artista che in famiglia amiamo tutti e tre: io, mia moglie e mio figlio.

-Un’occasione da cogliere al volo, come si suol dire…

Così quando l’artista ci concesse un appuntamento per intervistarla ci recammo tutti e tre e lei [Sarah Jane Morris] fu di una straordinaria dolcezza. Un altro episodio: ho sempre ammirato la pianista e compositrice Myra Melford ma non avevo avuto l’occasione di incontrarla; quasi per caso, decisi di contattarla su Facebook ed ebbi così modo di conoscere non solo un’artista formidabile ma una persona di squisita gentilezza. Non altrettanto potrei dire di una celebre vocalist statunitense di cui non farò il nome che aveva delegato tutto a un portavoce, il quale voleva indicarmi lui quali domanda fare e quali no, al che si beccò un bel… infine vorrei ricordare l’intervista a Radka Toneff, una straordinaria cantante norvegese che ebbi modo di intervistare durante il mio soggiorno in quel Paese e che purtroppo se ne andò suicida nel 1983 a soli 30 anni. Ma, come accennavo, ogni intervista contiene in sé un’altra storia per cui mi fermo qui.

-Pensi che in questa fase storica (il XXI secolo grosso modo) ci sia stata davvero un’emancipazione per la donna che vuole occuparsi di jazz?

In una certa misura sì… ma solo in una certa misura.

-Come spieghi la cronica scarsa presenza nella storia del jazz dell’universo femminile (a parte quello canoro)?

Questa domanda si riallaccia alla precedente. Il jazz è nato in un ambiente prevalentemente maschilista e anche quando negli anni Venti si affermò il blues classico portato in auge da vocalist donne, queste donne faticarono non poco per far assurgere in primo piano tematiche femministe. Al riguardo consiglierei di leggere il bel libro di Angela Davis Blues e femminismo nero. In buona sostanza i maschi l’hanno sempre fatta da padroni nel micro-universo jazzistico anche quando si sapeva benissimo che c’erano moltissime musiciste al di fuori dell’ambito vocale che potevano suonare in qualsivoglia contesto.

-Nel tuo libro su 31 intervistate ben 11 sono straniere da tutto il mondo. Riveli diversità d’approccio, nel parlare e nel dialogo, tra italiane e straniere?

Sostanzialmente no. Ho notato invece diversità di approccio a seconda del rapporto con le intervistate. Ad esempio, Marilena Paradisi si è aperta in modo davvero straordinario, così come Enrica Bacchia si è rivelata nella sua complessa umanità al limite del commovente. Con le straniere questo non è stato possibile in quanto con nessuna c’era un vero e proprio legame di amicizia.

-E fra le straniere noti particolari differenze fra le jazziste?

C’è poco da fare: tranne qualche eccezione le star mai dimenticano di essere tali e non vorrei aggiungere altro.

-

- Dee Dee Bridgewater – ph Angelo Salvin©

-

-

- Marcella Carboni – ph Mariagrazia Giove

-

- Radka Toneff

-

- Rita Marcotulli – ph Paolo Soriani

-

- Hiromi Uehara – ph Muga Miyahara

-A differenza delle straniere (dove per circa metà incontriamo strumentiste o bandleader) le jazz woman tricolori sono tutte cantanti: perché questa penuria in Italia di donne che non suonano uno strumento (salvo qualche eccezione che tu hai ovviamente evidenziato)?

Hai ragione… ma solo in parte. Tornando al mio libro ci sono, infatti, ben sei musiciste che non sono solo vocalist: Giulia Barba si sta sempre più confermando eccellente sassofonista, Marcella Carboni è arpista di assoluto livello, Rita Marcotulli è pianista che tutto il mondo ci invidia, Silvia Bolognesi è considerata una delle migliori contrabbassiste a livello europeo, Donatella Luttazzi oltre a cantare suona bene la chitarra mentre di Dora Musumeci ho già parlato. Questo per dire che anche in Italia la situazione sta cambiando anche se attraversiamo un momento particolarmente difficile e delicato le cui responsabilità, a mio avviso, ricadono anche sugli stessi musicisti alcuni troppo ideologizzati, altri troppo poco.

-Vero o no che sembra essere tornato (magari con ironia) lo stereotipo della cantante jazz un po’ vamp o sexy o dark lady rispetto alle femministe alla Jeanne Lee o Nina Simone degli anni ’60-’70?

Francamente non mi sembra. Ma la mia opinione vale per quel che vale dal momento che negli ultimi anni ho di molto diradato la mia presenza ai concerti e quindi non ho avuto modo di percepire ciò che tu affermi.

-Da quanto ti hanno raccontato, rispetto alle narrazioni del passato, il jazz è ancora un ambiente maschilista?

A questa domanda ho già risposto seppur tra le righe in precedenza. Comunque lo ribadisco in modo chiaro e netto: il jazz rimane un ambiente maschilista e ci vorrà ancora qualche tempo perché le cose cambino realmente e non solo di facciata”.

-Come mai nel giornalismo, nella critica, nell’insegnamento, nella fotografia, nell’organizzazione del jazz la donna è largamente e tristemente assente (o minoritaria)?

Innanzitutto vorrei sottolineare come in tutti gli ambiti che hai citato si prosegue lungo la vecchia strada per cui il merito, le capacità sono all’ultimo posto. Vedi ciò che accade nell’editoria, nei Conservatori per cui gli studenti pagano cifre rilevanti per avere un’educazione al massimo livello e i direttori viceversa pensano a risparmiare a scapito della qualità dell’insegnamento. Purtroppo, valgono altri elementi. Ciò detto la risposta alla tua domanda va ricercata nel fatto che gli spazi sono veramente pochi e dato il maschilismo imperante per le donne non è facile trovare un terreno su cui avventurarsi».

unquote

da Gerlando Gatto | 25/Apr/2022 | Editoriali, News, Primo piano

Ecco un’altra di quelle notizie che mai vorresti leggere e che ti colpiscono forte come un pugno nello stomaco. Ieri mattina, mentre scorrevo le solite stronzate pubblicate su Facebook, mi imbatto in una foto di Riccardo Bergerone e Roberto Masotti e sotto una serie di commenti tutti accomunati da un forte sentimento di tristezza. Stento a capire… poi leggo meglio e la realtà è lì, Roberto Masotti se n’è andato all’età di 75 anni, dopo una malattia che l’ha colpito più di un anno fa.

Ci eravamo conosciuti nei primissimi anni ’70, quando Roberto era praticamente il volto della ECM in Italia; bellissime, come sempre , le sue foto che impreziosivano gli album della casa tedesca, intelligenti e profonde le sue osservazioni sulla musica che Manfred Eicher cercava di far emergere nel panorama musicale non solo europeo.

Insomma un fotografo colto, un artista di squisita sensibilità, molto competente in fatto musicale e sempre con i piedi ben piantati per terra, mai riposando sugli allori, preferendo piuttosto affrontare sempre nuove sfide, il che lo ha portato ad essere, a ben ragione, considerato uno dei migliori fotografi a livello internazionale. Certo, il jazz restava probabilmente il suo interesse principale, ma la sua arte spaziava ben al di là della musica.

-

-

- Roberto Masotti – ©foto Silvia Lelli

-

-

In effetti tracciare una biografia di Masotti in questa sede è tutto sommato inutile; basti sottolineare alcune tappe fondamentali: nel 1973 inizia una lunga e proficua collaborazione con ECM Records di cui è stato responsabile della comunicazione per l’Italia, oltre a veicolare nel mondo l’immagine della casa tedesca; dal 1979 al 1996 è il fotografo ufficiale del Teatro alla Scala di Milano con Silvia Lelli, sua compagna anche nella vita; nel 2005 viene realizzato un programma televisivo a lui dedicato per SKY/Leonardo nella serie Click… nel corso degli anni le sue fotografie sono state esposte in numerose città italiane ed europee, sempre con grande successo

Purtroppo non ci sentivamo così spesso ma ogni volta le nostre conversazioni – il più delle volte telefoniche – erano improntate ad una sincera piacevolezza; ci scambiavamo opinioni, analisi e sempre le sue idee erano perfettamente lucide, a conferma di una mente aperta.

L’ultima volta ci siamo parlati nel settembre scorso, quando ho avuto il piacere di presentare ai lettori di “A proposito di jazz” due suoi libri: “Jazz Area” che lo stesso Masotti considerava la sua “storia attraverso il jazz più che con il jazz” e “Keith Jarrett. A portrait” un vero e proprio atto d’amore che Masotti dedicava ad uno dei più grandi pianisti del jazz. E per comprendere a fondo ciò che la fotografia significava per Roberto, credo importante ricordare alcune sue parole: «le foto sono il risultato di una intima e oggettiva attenzione nei confronti di un artista a lungo seguito e ammirato, ma anche di una sua risposta che è consapevole accettazione, e soprattutto, partecipazione. Suo, solo suo, è il suono di una musica inconfondibile che la serie di fotografie ambisce di evocare e far risuonare».

Ecco, Roberto era in grado di trasmettere a chi guardasse le sue foto con attenzione, non solo un’immagine ma qualcosa che andava al di là, lo spirito del soggetto ritratto, il suo stato interiore, il suo modo – in quel momento – di vivere la realtà. Insomma Masotti era davvero un artista a tutto tondo e il suo contributo alla comprensione del mondo jazzistico, oggi ancora più complesso di ieri, ci mancherà… e tanto!

Gerlando Gatto

da Gerlando Gatto | 22/Gen/2022 | I nostri CD, News, Primo piano, Recensioni

ACT – Compilation in primo piano Predisporre delle compilation è impresa allo stesso tempo facile ma estremamente rischiosa. Facile perché quando si ha a disposizione un catalogo piuttosto ampio e variegato come quello della ACT risulta agevole scegliere fior da fiore e produrre un album. Il rischio, o meglio la difficoltà consiste nel trovare un filo rosso che leghi in maniera plausibile i vari artisti presentati. E crediamo che sotto questo profilo le scelte della casa tedesca risultano appropriate. Ecco quindi le tre ultime compilation che vi presentiamo in questa sede.

In “Romantic Freedom – Blue in Green” la ACT risponde a quella che è sempre stata una sua antica mission, valorizzare i giovani pianisti talentuosi che man mano si affacciavano sulla scena europea. Ecco quindi raccolti alcuni artisti – in solo, in duo o in trio – che nel corso degli anni sono diventati elementi di primissimo piano nel panorama internazionale e non solo europeo. Qualche nome: Esbjörn Svensson, Joachim Kühn, Michael Wollny, Iiro Rantala, David Helbock, Leszek Mozdzer, Johanna Summer, Bugge Wesseltoft, Carsten Dahl, Yaron Herman, Jacob Karlzon…Insomma una fotografia quanto mai esaustiva della scena pianistica europea a tutto vantaggio, sia di giovani appassionati che ancora poco conoscono, sia di “vecchi” appassionati che magari hanno voglia di sentire uno dopo l’altro alcuni dei loro pianisti preferiti.

In “Romantic Freedom – Blue in Green” la ACT risponde a quella che è sempre stata una sua antica mission, valorizzare i giovani pianisti talentuosi che man mano si affacciavano sulla scena europea. Ecco quindi raccolti alcuni artisti – in solo, in duo o in trio – che nel corso degli anni sono diventati elementi di primissimo piano nel panorama internazionale e non solo europeo. Qualche nome: Esbjörn Svensson, Joachim Kühn, Michael Wollny, Iiro Rantala, David Helbock, Leszek Mozdzer, Johanna Summer, Bugge Wesseltoft, Carsten Dahl, Yaron Herman, Jacob Karlzon…Insomma una fotografia quanto mai esaustiva della scena pianistica europea a tutto vantaggio, sia di giovani appassionati che ancora poco conoscono, sia di “vecchi” appassionati che magari hanno voglia di sentire uno dopo l’altro alcuni dei loro pianisti preferiti.

“Magic Moments 14 – In the Spirit of jazz” è una compilation fortemente voluta dal boss dell’etichetta Siggi Loch, il quale – informa l’ufficio stampa della stessa ACT – ha personalmente selezionato con cura i migliori titoli recenti dal suo catalogo. Una accanto all’altra possiamo così ascoltare le star dell’etichetta: Nils Landgren, Emile Parisien, Nesrine, Lars Danielsson, Joachim Kühn, etc. In repertorio sedici brani che illustrano al meglio da un canto ciò che il jazz ha rappresentato nel mondo, dall’altro quale sia ancora oggi la sua capacità di unire, di creare un ponte tra gli uomini indipendentemente da qualsivoglia barriera di etnia o di religione.

“Magic Moments 14 – In the Spirit of jazz” è una compilation fortemente voluta dal boss dell’etichetta Siggi Loch, il quale – informa l’ufficio stampa della stessa ACT – ha personalmente selezionato con cura i migliori titoli recenti dal suo catalogo. Una accanto all’altra possiamo così ascoltare le star dell’etichetta: Nils Landgren, Emile Parisien, Nesrine, Lars Danielsson, Joachim Kühn, etc. In repertorio sedici brani che illustrano al meglio da un canto ciò che il jazz ha rappresentato nel mondo, dall’altro quale sia ancora oggi la sua capacità di unire, di creare un ponte tra gli uomini indipendentemente da qualsivoglia barriera di etnia o di religione.

“Fahrt ins Blaue III – dreamin’ in the spirit of jazz” in oltre un’ora di musica offre un momento di sincero relax pur restando a tutti gli effetti in territorio jazzistico. D’altro canto gli artisti scelti non ammettono obiezioni al riguardo. Si parte con due piccole ma luccicanti perle di Esbjorn Svensson registrato sia in piano solo sia alla testa del suo gruppo E.S.T. e si prosegue con una sfilza di nomi che hanno dato lustro al jazz europeo come, tanto per fare qualche esempio, il quartetto di Nils Landgren, il trio composto dal nostro Paolo Fresu con Richard Galliano e Jan Lundgren, le vocalist Viktoria Tolstoy e Norah Jones, Ulf Wakenius. L’album trova la sua omogeneità nella gradevolezza di tutti i brani all’insegna di una cantabilità ben lontana da qualsivoglia sperimentazione.

“Fahrt ins Blaue III – dreamin’ in the spirit of jazz” in oltre un’ora di musica offre un momento di sincero relax pur restando a tutti gli effetti in territorio jazzistico. D’altro canto gli artisti scelti non ammettono obiezioni al riguardo. Si parte con due piccole ma luccicanti perle di Esbjorn Svensson registrato sia in piano solo sia alla testa del suo gruppo E.S.T. e si prosegue con una sfilza di nomi che hanno dato lustro al jazz europeo come, tanto per fare qualche esempio, il quartetto di Nils Landgren, il trio composto dal nostro Paolo Fresu con Richard Galliano e Jan Lundgren, le vocalist Viktoria Tolstoy e Norah Jones, Ulf Wakenius. L’album trova la sua omogeneità nella gradevolezza di tutti i brani all’insegna di una cantabilità ben lontana da qualsivoglia sperimentazione.

Harald Bergersen – “Baritone” – Losen Cantabilità che caratterizza anche questo nuovissimo album del baritonista Harald Bergersen che alla verde età di 84 continua a calcare validamente le scene e ad essere giustamente considerato una icona del jazz norvegese. In questa sua ultima fatica discografica è alla testa di un quartetto completato da Bård Helgerud (guitar), Fredrik Eide Nilsen (double bass), Torstein Ellingsen (drums & percussion). Il repertorio consta di 12 brani con cui Harald intende omaggiare alcuni grandi quali Tommy Flanagan, Billy Strayhorn, Thad Jones e Gerry Mulligan tra gli altri. Insomma una sorta di viaggio in un passato non tanto prossimo ma reinterpretato con coerenza, sincerità d’ispirazione e tanta, tanta bravura strumentale. Il quartetto si muove con leggerezza affrontando anche partiture non particolarmente semplici com’è il caso, ad esempio, di “Chelsea Bridge” un brano all’apparenza semplice ma come tutte le composizioni di Stratyhorn in realtà assai complesso da rendere efficacemente. All’ottima riuscita dell’album hanno contribuito in maniera sostanziale tutti i componenti del gruppo, dal chitarrista Bård Helgerud (lo si ascolti ad esempio in “Three and One” di Thad Jones in “Blues in the Closet” di Oscar Pettiford o in “Observing” di Helgerud con uno straniante richiamo alle musiche di Django) alla sezione ritmica quanto mai precisa e propulsiva (ammirevole Nilsen soprattutto nel già citato “Blues in the Closet”). Ma su tutti spicca sempre il sax baritono del leader, dal suono morbido, dall’eloquio forbito che richiama alla mente il post-bop non scevro da alcune sfumature ‘bossanovistiche’ se non a tratti addirittura funk.

Harald Bergersen – “Baritone” – Losen Cantabilità che caratterizza anche questo nuovissimo album del baritonista Harald Bergersen che alla verde età di 84 continua a calcare validamente le scene e ad essere giustamente considerato una icona del jazz norvegese. In questa sua ultima fatica discografica è alla testa di un quartetto completato da Bård Helgerud (guitar), Fredrik Eide Nilsen (double bass), Torstein Ellingsen (drums & percussion). Il repertorio consta di 12 brani con cui Harald intende omaggiare alcuni grandi quali Tommy Flanagan, Billy Strayhorn, Thad Jones e Gerry Mulligan tra gli altri. Insomma una sorta di viaggio in un passato non tanto prossimo ma reinterpretato con coerenza, sincerità d’ispirazione e tanta, tanta bravura strumentale. Il quartetto si muove con leggerezza affrontando anche partiture non particolarmente semplici com’è il caso, ad esempio, di “Chelsea Bridge” un brano all’apparenza semplice ma come tutte le composizioni di Stratyhorn in realtà assai complesso da rendere efficacemente. All’ottima riuscita dell’album hanno contribuito in maniera sostanziale tutti i componenti del gruppo, dal chitarrista Bård Helgerud (lo si ascolti ad esempio in “Three and One” di Thad Jones in “Blues in the Closet” di Oscar Pettiford o in “Observing” di Helgerud con uno straniante richiamo alle musiche di Django) alla sezione ritmica quanto mai precisa e propulsiva (ammirevole Nilsen soprattutto nel già citato “Blues in the Closet”). Ma su tutti spicca sempre il sax baritono del leader, dal suono morbido, dall’eloquio forbito che richiama alla mente il post-bop non scevro da alcune sfumature ‘bossanovistiche’ se non a tratti addirittura funk.

Danilo Blaiotta – “The White Nights Suite” – Filibusta Solo due anni fa, nel 2020, Danilo Blaiotta veniva salutato come un talento emergente grazie alla buona riuscita dell’album “Departures” (Filibusta Records). Il secondo capitolo discografico del Danilo Blaiotta Trio (con Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria) è questo “The White Nights Suite”. Si tratta di una composizione originale suddivisa in 11 movimenti, tutti a firma del leader, ispirata al romanzo “Le notti bianche “di Fedor Dostoevsky. L’organico che si ascolta nel disco presenta, accanto al già citato trio, Stefano Carbonelli alla chitarra elettrica, Fabrizio Bosso alla tromba e Achille Succi al sax alto e clarinetto basso. Il titolo dell’album richiama esplicitamente l’opera del grande scrittore e filosofo russo così come nel primo brano – “Fisrt Night / St. Petersburg” – è chiaro il riferimento alla passeggiata del protagonista per le strade di Pietroburgo. Di qui l’album prende man mano consistenza raggiungendo picchi di grande intensità espressiva come nel brano “The Meeting” che evidenzia da un lato Bosso il quale, abbandonato il suo virtuosismo spesso muscolare, si esprime con dolce misura, dall’altro il leader che disegna un assolo tra i più notevoli dell’intero album. Ma non è la sola perla del CD; si ascolti, ad esempio, con quale pertinenza il trio – senza ospiti – esegue “Second Night – The Dreamer” a rappresentare il dialogo tra i due protagonisti attraverso l’empatia del trio; e ancora superlativo il clarinetto basso di Achille Succi in “Nasten’ka” un pezzo dal sapore vagamente balcanico mentre in “Third Night” il linguaggio del gruppo assume colorature più prettamente jazzistiche.

Danilo Blaiotta – “The White Nights Suite” – Filibusta Solo due anni fa, nel 2020, Danilo Blaiotta veniva salutato come un talento emergente grazie alla buona riuscita dell’album “Departures” (Filibusta Records). Il secondo capitolo discografico del Danilo Blaiotta Trio (con Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria) è questo “The White Nights Suite”. Si tratta di una composizione originale suddivisa in 11 movimenti, tutti a firma del leader, ispirata al romanzo “Le notti bianche “di Fedor Dostoevsky. L’organico che si ascolta nel disco presenta, accanto al già citato trio, Stefano Carbonelli alla chitarra elettrica, Fabrizio Bosso alla tromba e Achille Succi al sax alto e clarinetto basso. Il titolo dell’album richiama esplicitamente l’opera del grande scrittore e filosofo russo così come nel primo brano – “Fisrt Night / St. Petersburg” – è chiaro il riferimento alla passeggiata del protagonista per le strade di Pietroburgo. Di qui l’album prende man mano consistenza raggiungendo picchi di grande intensità espressiva come nel brano “The Meeting” che evidenzia da un lato Bosso il quale, abbandonato il suo virtuosismo spesso muscolare, si esprime con dolce misura, dall’altro il leader che disegna un assolo tra i più notevoli dell’intero album. Ma non è la sola perla del CD; si ascolti, ad esempio, con quale pertinenza il trio – senza ospiti – esegue “Second Night – The Dreamer” a rappresentare il dialogo tra i due protagonisti attraverso l’empatia del trio; e ancora superlativo il clarinetto basso di Achille Succi in “Nasten’ka” un pezzo dal sapore vagamente balcanico mentre in “Third Night” il linguaggio del gruppo assume colorature più prettamente jazzistiche.

Anais Drago – “Solitudo” – Cam Anais Drago è violinista di sicuro spessore, capace di inglobare nel proprio repertorio input provenienti dalle più disparate angolature. Ecco quindi dieci sue composizioni – affiancate dalla “Gnossienne” di Erik Satie da lei stessa arrangiata – in cui non è difficile scoprire le fonti da cui l’artista ha attinto per forgiare la “Sua” musica, una musica che si colloca in un contesto del tutto personale: il linguaggio non è jazzistico in senso stretto in quanto si allontana egualmente sia dagli stilemi afroamericani, sia dalla musica classica propriamente detta sia dalla musica contemporanea: siamo, insomma, in un contesto sonoro in cui la Drago ha modo di esprimere tutte le proprie potenzialità senza lasciarsi condizionare da alcunché ma seguendo semplicemente la propria ispirazione, cosa facile a dirsi ma non altrettanto a farsi. E così tutto l’album gode di grande coesione tanto che per gustarne la valenza occorre ascoltarlo con la medesima curiosità dalla prima all’ultima take. Tra queste sceglierne qualcuna in particolare non è impresa facile anche se ci sentiamo di segnalare il già citato brano di Satie, in apertura di album, che sviluppato su un tappeto elettronico, rivela una certa malinconia di fondo, mentre in tutte le composizioni originali appare evidente uno dei suoi principali motivi ispiratori, da lei stessa rilevato nel corso di una recente intervista: “L’improvvisazione e la sperimentazione sono elementi che ricerco in qualità di musicista, tanto quanto rifuggo in qualità di persona”.

Anais Drago – “Solitudo” – Cam Anais Drago è violinista di sicuro spessore, capace di inglobare nel proprio repertorio input provenienti dalle più disparate angolature. Ecco quindi dieci sue composizioni – affiancate dalla “Gnossienne” di Erik Satie da lei stessa arrangiata – in cui non è difficile scoprire le fonti da cui l’artista ha attinto per forgiare la “Sua” musica, una musica che si colloca in un contesto del tutto personale: il linguaggio non è jazzistico in senso stretto in quanto si allontana egualmente sia dagli stilemi afroamericani, sia dalla musica classica propriamente detta sia dalla musica contemporanea: siamo, insomma, in un contesto sonoro in cui la Drago ha modo di esprimere tutte le proprie potenzialità senza lasciarsi condizionare da alcunché ma seguendo semplicemente la propria ispirazione, cosa facile a dirsi ma non altrettanto a farsi. E così tutto l’album gode di grande coesione tanto che per gustarne la valenza occorre ascoltarlo con la medesima curiosità dalla prima all’ultima take. Tra queste sceglierne qualcuna in particolare non è impresa facile anche se ci sentiamo di segnalare il già citato brano di Satie, in apertura di album, che sviluppato su un tappeto elettronico, rivela una certa malinconia di fondo, mentre in tutte le composizioni originali appare evidente uno dei suoi principali motivi ispiratori, da lei stessa rilevato nel corso di una recente intervista: “L’improvvisazione e la sperimentazione sono elementi che ricerco in qualità di musicista, tanto quanto rifuggo in qualità di persona”.

Claudio Fasoli – “Next” – Abeat Claudio Fasoli è uno di quei rari musicisti che non sbaglia un colpo. Quando trovate un suo nuovo album state pur certi che si tratta di musica di indubbia qualità. In tanti anni di onorata carriera, il sassofonista si è guadagnato una reputazione ed un rispetto che lo collocano in cima ai migliori sassofonisti e non solo a livello nazionale. E questa sua ultima fatica discografica non fa eccezione. Registrato in quartetto nello scorso maggio, l’album presenta il sassofonista alla testa di una nuova formazione ma perfettamente in linea con quanto è stato proposto in precedenza. Insomma il Fasoli è quello che abbiamo imparato a conoscere nel corso di tutti questi anni, vale a dire non solo un esecutore di assoluto livello ma anche un compositore che conosce perfettamente l’arte di fare musica. In effetti tutti e sette i brani contenuti nel CD sono sue composizioni e alternano momenti di grande intensità ritmica sì da richiamare abbastanza esplicitamente il mondo rock ad atmosfere in cui si sfiora atmosfere più vicine al nuovo jazz europeo, il tutto senza trascurare una certa cantabilità. Da sottolineare il sottile gioco sulle dinamiche, l’uso dei silenzi, il ricorso ad una variegata palette di colori. Ma quel che rende questo album degno della massima attenzione è sempre lui, Claudio Fasoli, che come si accennava in apertura, non ha certo perso questa ulteriore occasione per evidenziare il suo talento. Eccolo, quindi, fraseggiare con eloquio elegante, raffinato, solo all’apparenza semplice ma in realtà frutto di anni di studio, di assiduo lavoro. Fresu, Di Bonaventura, Vacca –

Claudio Fasoli – “Next” – Abeat Claudio Fasoli è uno di quei rari musicisti che non sbaglia un colpo. Quando trovate un suo nuovo album state pur certi che si tratta di musica di indubbia qualità. In tanti anni di onorata carriera, il sassofonista si è guadagnato una reputazione ed un rispetto che lo collocano in cima ai migliori sassofonisti e non solo a livello nazionale. E questa sua ultima fatica discografica non fa eccezione. Registrato in quartetto nello scorso maggio, l’album presenta il sassofonista alla testa di una nuova formazione ma perfettamente in linea con quanto è stato proposto in precedenza. Insomma il Fasoli è quello che abbiamo imparato a conoscere nel corso di tutti questi anni, vale a dire non solo un esecutore di assoluto livello ma anche un compositore che conosce perfettamente l’arte di fare musica. In effetti tutti e sette i brani contenuti nel CD sono sue composizioni e alternano momenti di grande intensità ritmica sì da richiamare abbastanza esplicitamente il mondo rock ad atmosfere in cui si sfiora atmosfere più vicine al nuovo jazz europeo, il tutto senza trascurare una certa cantabilità. Da sottolineare il sottile gioco sulle dinamiche, l’uso dei silenzi, il ricorso ad una variegata palette di colori. Ma quel che rende questo album degno della massima attenzione è sempre lui, Claudio Fasoli, che come si accennava in apertura, non ha certo perso questa ulteriore occasione per evidenziare il suo talento. Eccolo, quindi, fraseggiare con eloquio elegante, raffinato, solo all’apparenza semplice ma in realtà frutto di anni di studio, di assiduo lavoro. Fresu, Di Bonaventura, Vacca –

“Tango Macondo” – TUK Music Paolo Fresu – popOFF- Tuk Music Ecco due album di ispirazione completamente diversa ma che hanno il pregio di essere eseguiti in modo magistrale. Il CD dedicato al tango – “Tango Macondo” – vede il musicista sardo affiancato da Daniele di Bonaventura al bandoneon, Pierpaolo Vacca all’organetto e Elisa, Malika Ayane, e Tosca alla voce in tre brani. Il repertorio si sostanzia nella colonna sonora dello spettacolo che sta girando in varie città italiane ottenendo ovunque unanimi consensi. E il perché è facilmente spiegabile: Fresu e compagni riescono a creare un clima quasi onirico in cui l’ascoltatore è portato inevitabilmente a riallacciarsi a qual luogo – Macondo – creato dalla fervida fantasia di Gabriel Garcia Marquez nel suo “Cent’anni di solitudine” e quindi a intraprendere una sorta di viaggio accompagnato dalla musica certo di ispirazione tanguera ma che non disdegna di coniugare il moderno degli effetti elettronici con l’arcaico di bandoneon e organetto. Il tutto, ovviamente, cucito dalla tromba e dal flicorno del leader che non perde occasione per evidenziarsi artista maturo, perfettamente consapevole delle proprie possibilità e quindi in grado di esprimersi sempre con squisita sensibilità. Doti che ritroviamo anche nel secondo album “popOFF” in cui il trombettista sardo ha voluto rendere omaggio alla sua città d’elezione, Bologna, attraverso la rilettura delle canzoni dello “Zecchino d’oro”. Il CD, che si avvale anche di una veste grafica particolarmente curata e accattivante, vede impegnato un organico piuttosto rilevante in cui, accanto al leader, ritroviamo Cristiano Arcelli al sax soprano, clarinetto basso, flauto e melodica, Dino Rubino al piano, Marco Bardoscia al basso, il Quartetto Alborada e la vocalist Cristina Zavalloni cui si aggiunge in un brano il flauto di Luca Devito. Certo suscita una certa curiosità ascoltare le canzoni scritte appositamente per bambini ma sulla base del vecchio ma giusto detto per cui “jazz non è ciò che si suona ma come lo si suona” ecco che melodie in origine destinate ad esecutori in tenera età, si trasformano in pezzi jazzisticamente validi grazie all’interpretazione degli artisti su citati. Ed il disco risulta davvero gradevole senza che per un solo momento si abbia la sensazione di ascoltare qualcosa di banale.

“Tango Macondo” – TUK Music Paolo Fresu – popOFF- Tuk Music Ecco due album di ispirazione completamente diversa ma che hanno il pregio di essere eseguiti in modo magistrale. Il CD dedicato al tango – “Tango Macondo” – vede il musicista sardo affiancato da Daniele di Bonaventura al bandoneon, Pierpaolo Vacca all’organetto e Elisa, Malika Ayane, e Tosca alla voce in tre brani. Il repertorio si sostanzia nella colonna sonora dello spettacolo che sta girando in varie città italiane ottenendo ovunque unanimi consensi. E il perché è facilmente spiegabile: Fresu e compagni riescono a creare un clima quasi onirico in cui l’ascoltatore è portato inevitabilmente a riallacciarsi a qual luogo – Macondo – creato dalla fervida fantasia di Gabriel Garcia Marquez nel suo “Cent’anni di solitudine” e quindi a intraprendere una sorta di viaggio accompagnato dalla musica certo di ispirazione tanguera ma che non disdegna di coniugare il moderno degli effetti elettronici con l’arcaico di bandoneon e organetto. Il tutto, ovviamente, cucito dalla tromba e dal flicorno del leader che non perde occasione per evidenziarsi artista maturo, perfettamente consapevole delle proprie possibilità e quindi in grado di esprimersi sempre con squisita sensibilità. Doti che ritroviamo anche nel secondo album “popOFF” in cui il trombettista sardo ha voluto rendere omaggio alla sua città d’elezione, Bologna, attraverso la rilettura delle canzoni dello “Zecchino d’oro”. Il CD, che si avvale anche di una veste grafica particolarmente curata e accattivante, vede impegnato un organico piuttosto rilevante in cui, accanto al leader, ritroviamo Cristiano Arcelli al sax soprano, clarinetto basso, flauto e melodica, Dino Rubino al piano, Marco Bardoscia al basso, il Quartetto Alborada e la vocalist Cristina Zavalloni cui si aggiunge in un brano il flauto di Luca Devito. Certo suscita una certa curiosità ascoltare le canzoni scritte appositamente per bambini ma sulla base del vecchio ma giusto detto per cui “jazz non è ciò che si suona ma come lo si suona” ecco che melodie in origine destinate ad esecutori in tenera età, si trasformano in pezzi jazzisticamente validi grazie all’interpretazione degli artisti su citati. Ed il disco risulta davvero gradevole senza che per un solo momento si abbia la sensazione di ascoltare qualcosa di banale.

Carmine Ioanna – “Ioanna Music Company” – abeat Delizioso album firmato dal fisarmonicista Carmine Ioanna alla testa di un gruppo con Gianpiero Franco (batteria), Eric Capone (pianoforte e tastiere), Giovanni Montesano (basso e contrabbasso) cui si sono aggiunti in qualità di ospiti Francesco Bearzatti (sax tenore e clarinetto), Gerardo Pizza (alto sax), Daniele Castellano (chitarra), Sophie Martel (sax soprano). L’album ha una storia particolare essendo stato concepito nei mesi scorsi, vale a dire in uno dei periodi più difficili che l’Italia del dopoguerra abbia attraversato, e registrato al teatro “Adele Solimene” di Montella (Avellino) nei primissimi giorni di maggio del 2021 dopo tanti mesi di isolamento, necessariamente lontani dai palcoscenici. Di qui l’idea, esplicitata dallo stesso Carmine nelle brevi note che accompagnano il CD, di pensare “Ioanna Music Company” come non “solo un album bensì un progetto di condivisione umana e artistica”. Logica, perciò, la scelta di coinvolgere alcuni musicisti e tecnici di grande profilo e soprattutto di grande affinità. Il risultato, come si accennava in apertura, è più che positivo; la musica scorre come una sorta di racconto in cui ognuno può ritrovare le proprie emozioni mantenendo sempre una propria omogeneità. Tutti i brani meritano di essere ascoltati anche se le nostre preferenze vanno alla title track, sette minuti di rara intensità, sottolineati da brevi assolo dei fiati e da un andamento ritmico particolarmente serrato e al successivo “Postcard From Dreamland” un breve bozzetto (inferiore ai due minuti) di toccante dolcezza. Quasi inutile sottolineare come ancora una volta Ioanna si conferma tra i migliori fisarmonicisti oggi in esercizio e non solo nel nostro Paese. Hermon Mehari, Alessandro Lanzoni –

Carmine Ioanna – “Ioanna Music Company” – abeat Delizioso album firmato dal fisarmonicista Carmine Ioanna alla testa di un gruppo con Gianpiero Franco (batteria), Eric Capone (pianoforte e tastiere), Giovanni Montesano (basso e contrabbasso) cui si sono aggiunti in qualità di ospiti Francesco Bearzatti (sax tenore e clarinetto), Gerardo Pizza (alto sax), Daniele Castellano (chitarra), Sophie Martel (sax soprano). L’album ha una storia particolare essendo stato concepito nei mesi scorsi, vale a dire in uno dei periodi più difficili che l’Italia del dopoguerra abbia attraversato, e registrato al teatro “Adele Solimene” di Montella (Avellino) nei primissimi giorni di maggio del 2021 dopo tanti mesi di isolamento, necessariamente lontani dai palcoscenici. Di qui l’idea, esplicitata dallo stesso Carmine nelle brevi note che accompagnano il CD, di pensare “Ioanna Music Company” come non “solo un album bensì un progetto di condivisione umana e artistica”. Logica, perciò, la scelta di coinvolgere alcuni musicisti e tecnici di grande profilo e soprattutto di grande affinità. Il risultato, come si accennava in apertura, è più che positivo; la musica scorre come una sorta di racconto in cui ognuno può ritrovare le proprie emozioni mantenendo sempre una propria omogeneità. Tutti i brani meritano di essere ascoltati anche se le nostre preferenze vanno alla title track, sette minuti di rara intensità, sottolineati da brevi assolo dei fiati e da un andamento ritmico particolarmente serrato e al successivo “Postcard From Dreamland” un breve bozzetto (inferiore ai due minuti) di toccante dolcezza. Quasi inutile sottolineare come ancora una volta Ioanna si conferma tra i migliori fisarmonicisti oggi in esercizio e non solo nel nostro Paese. Hermon Mehari, Alessandro Lanzoni –

“Arc Fiction” – MIRR Duo senza rete questo che vede protagonisti il trombettista statunitense ma parigino d’adozione Hermon Mehari (classe 1987) e il nostro pianista Alessandro Lanzoni (nato nel 1992) impegnati nel loro primo album in duo registrato nel marzo 2021 e pubblicato il 10 ottobre scorso. Il combo funziona bene: i due si intendono alla perfezione e così la musica scorre fluida, interessante senza che in un solo momento si noti la carenza di altri strumenti. I due amano scambiarsi il ruolo di prim’attore così quando è il pianoforte a dettare la linea, la tromba è pronta a ricevere il testimone e viceversa in un alternarsi di intrecci mai scontati. In repertorio undici brani di cui ben dieci originali (scritti o a due mani o singolarmente dal trombettista e dal pianista) e il celebre “Donna Lee” di Charlie Parker. In particolare “End of the Conqueror”, “B/Bb”, “Reprise in Catharsis”, “Volver”, “Peyote”, “Boston Kreme” e “Penombra” sono stati composti da Mehari e Lanzoni, mentre “Savannah” e “Fabric” sono opera del solo pianista, così come “Dance Cathartic” è da attribuire al solo trombettista. La caratteristica principale dell’album è la godibilità della musica che pur non essendo scontata o banale riesce comunque a farsi ascoltare dal primo all’ultimo minuto. In tale contesto individuare le parti scritte e quelle improvvisate è tutt’altro che facile (si ascolti al riguardo sia “Savannah” sia “Fabric”) dato che i due artisti possono fare affidamento su una squisita sensibilità e su una indubbia preparazione tecnica. Di qui la difficoltà di segnalare qualche brano in particolare anche se personalmente troviamo “Dance Cathartic” particolarmente elegante e ben strutturato.

“Arc Fiction” – MIRR Duo senza rete questo che vede protagonisti il trombettista statunitense ma parigino d’adozione Hermon Mehari (classe 1987) e il nostro pianista Alessandro Lanzoni (nato nel 1992) impegnati nel loro primo album in duo registrato nel marzo 2021 e pubblicato il 10 ottobre scorso. Il combo funziona bene: i due si intendono alla perfezione e così la musica scorre fluida, interessante senza che in un solo momento si noti la carenza di altri strumenti. I due amano scambiarsi il ruolo di prim’attore così quando è il pianoforte a dettare la linea, la tromba è pronta a ricevere il testimone e viceversa in un alternarsi di intrecci mai scontati. In repertorio undici brani di cui ben dieci originali (scritti o a due mani o singolarmente dal trombettista e dal pianista) e il celebre “Donna Lee” di Charlie Parker. In particolare “End of the Conqueror”, “B/Bb”, “Reprise in Catharsis”, “Volver”, “Peyote”, “Boston Kreme” e “Penombra” sono stati composti da Mehari e Lanzoni, mentre “Savannah” e “Fabric” sono opera del solo pianista, così come “Dance Cathartic” è da attribuire al solo trombettista. La caratteristica principale dell’album è la godibilità della musica che pur non essendo scontata o banale riesce comunque a farsi ascoltare dal primo all’ultimo minuto. In tale contesto individuare le parti scritte e quelle improvvisate è tutt’altro che facile (si ascolti al riguardo sia “Savannah” sia “Fabric”) dato che i due artisti possono fare affidamento su una squisita sensibilità e su una indubbia preparazione tecnica. Di qui la difficoltà di segnalare qualche brano in particolare anche se personalmente troviamo “Dance Cathartic” particolarmente elegante e ben strutturato.

Angela Milanese – “Racconto italiano” – Caligola Partiamo da un presupposto: le canzoni non sono qualcosa di sciocco, senza importanza ma rappresentano la colonna sonora della nostra vita quotidiana. Basti confrontare i testi degli anni’30 con le composizioni di oggi per rendersi conto di quanto questa affermazione sia veritiera. Se non si ha, quindi, la puzza sotto il naso dei “veri intenditori di jazz” questo è un album che può essere ascoltato con interesse e, perché no, con piacevolezza. Lei è una vocalist-compositrice di squisita sensibilità e ad accompagnarla sono musicisti di rilievo come Paolo Vianello nella duplice veste di pianista-tastierista e arrangiatore, Alvise Seggi al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria. In cartellone dieci brani che accompagnano l’ascoltatore in una sorta di viaggio immaginario dagli anni ’30 fino ai giorni d’oggi. La Milanese rilegge questi pezzi secondo la propria cifra stilistica ben coadiuvata da Vianello e compagni. Così canzoni famose come “Ma le gambe” (1938), “Bellezze in bicicletta”, “Un’estate fa”, “Domani è un altro giorno”, “Rosalina” (1984)…tanto per citare qualche titolo, rinascono a nuova vita pronte per essere apprezzate anche dai più giovani che forse mai le hanno ascoltate nella versione originale. Un’ultima non secondaria notazione: l’album è stato registrato durante un concerto svoltosi il 23 maggio del 2019 all’Auditorium Candiani di Mestre, e la dimensione live riflette ancor meglio la bravura dei musicisti che danno vita ad una performance a tratti trascinante.