da Luca Bramanti | 06/Dic/2018 | Comunicati stampa

Il trio propone musiche di Riccardo Fassi e brani di grandi compositori come Steve Lacy e Frank Zappa, utilizzando le tastiere elettroniche e combinando sonorità funk con groove ispirati al jazz sperimentale di Miles Davis degli Anni ’70 (in particolare da Bitches Brew in poi), al jazz-groove di Jimmy Smith, alla creatività di Frank Zappa, ai sintetizzatori di Joe Zawinul, alla lounge music di Lex Baxter, ai Lifetime di Tony Williams. Musica aperta e di grande impatto emotivo dove l’improvvisazione svolge un ruolo fondamentale.

Riccardo Fassi è uno dei più attivi pianisti/tastieristi/compositori del jazz italiano. Riccardo Fassi è Direttore del Dipartimento di Jazz al Conservatorio di Firenze. Marco Siniscalco è una promessa del basso,dotato di grande versatilità, passa dal jazz tradizionale al funk con originalità e fantasia. Si ricorda la sua lunga collaborazione con gli Aires Tango. Inoltre si è esibito negli anni al fianco di artisti come Paul Mc Candless, Kenny Wheeler e molti altri. Davide Savarese è uno batteristi italiani dell’ultima generazione più in vista, dotato di una carica emotiva ed un bagaglio tecnico-musicale di grande impatto. Si è formato alla Saint Louis Music School e ha collaborato con numerosi artisti appartenenti a varie estrazioni musicali.

Sul palco Riccardo Fassi (tastiere), Marco Siniscalco (basso) e Davide Savarese (batteria).

Sabato 8 dicembre 2018

(doppio set) ore 21 e 23.30

Elegance Cafè Jazz Club

Via Francesco Carletti, 5 – Roma

Euro 15 (concerto e prima consumazione)

Infoline +390657284458

da Gerlando Gatto | 23/Ott/2018 | Primo piano, Recensioni

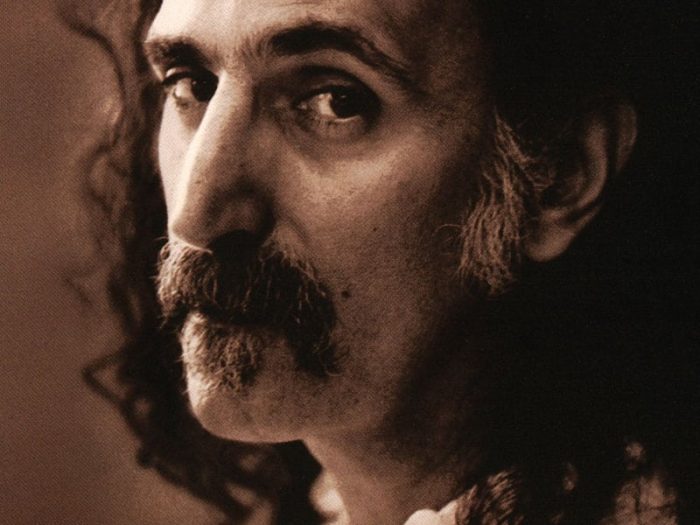

Frank Zappa

Capita spesso, quando si va ai concerti, di imbattersi in un pubblico poco preparato, di bocca buona, che magari per divertirsi non vede l’ora di accompagnare la musica con il battito delle mani, sovvertendo ogni logica metrica.

Completamente diverso, invece, il clima che si è registrato all’Auditorium Parco della Musica di Roma la sera del 10 ottobre: un pubblico competente, assolutamente consapevole di ciò che accadeva sul palco e talmente entusiasta da richiedere e ottenere ben cinque bis.

In effetti “RomaEuropa Festival” ci ha regalato una serata memorabile, portando in scena una musica straordinaria come quella di Frank Zappa, eseguita da una band straordinaria quale l’“Ensemble Giorgio Bernasconi dell’Accademia Teatro alla Scala”, specializzata nel repertorio del XX secolo e diretta nell’occasione da Peter Rundell. E credo bastino queste poche righe per rendersi conto di ciò che abbiamo ascoltato.

Frank Zappa è uno di quei pochissimi musicisti senza tempo nel senso che la sua musica la si può collocare nel secolo scorso o in quello che verrà e il risultato sarà sempre lo stesso, vale a dire un’espressione artistica scollegata da qualsiasi parametro temporale, che conserva intatta tutta la sua valenza. Quelle linee sghembe che non ti aspetti, quei continui cambiamenti di ritmo, quel mescolare input provenienti dai generi più diversi (dal rock al blues, dal jazz al progressive, dall’avanguardia al cabaret) sono solo alcuni degli elementi che hanno reso la produzione zappiana assolutamente unica tanto da far dire a Pierre Boulez che Zappa «Era una figura eccezionale perché apparteneva a due mondi: quello della musica pop e quello della musica classica».

Una musica, quindi, difficile da comprendere appieno e proprio per questo difficile da eseguire. Probabilmente per questo motivo la musica di Zappa non viene eseguita molto spesso; nella realtà italiana bisogna, perciò, dare atto a Riccardo Fassi di aver sempre tenuto in grandissima considerazione la musica di Zappa proponendola in diverse occasioni sia in concerto sia in cd, occasioni in cui Fassi ha sempre posto in evidenza le diverse componenti che animano l’arte zappiana.

Componenti che vengono esaltate nella pagina più celebre e celebrata del compositore di origine siciliana, nonché chitarrista tra i migliori al mondo, “The Yellow Shark”, su cui si è incentrato il concerto dell’Auditorium.

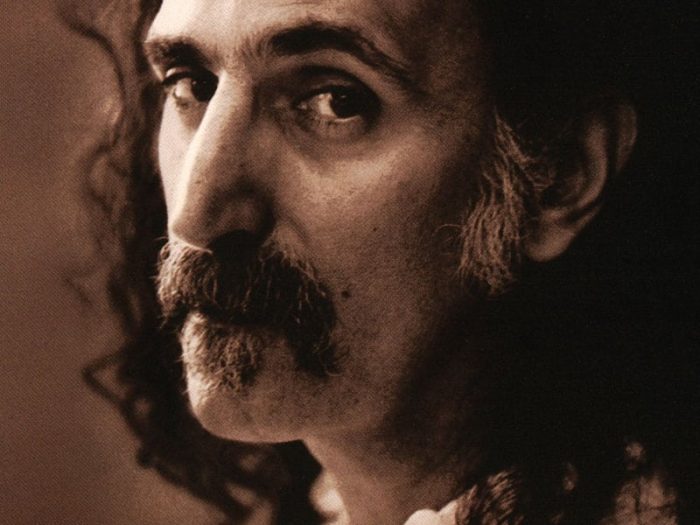

Peter Rundel

Erano gli anni tra il 1991 e il 1993 quando l’orchestra tedesca Ensemble Moderne, diretta dallo stesso Zappa e da Peter Rundel, eseguiva musiche di Zappa a Francoforte, Berlino e Vienna; queste performance vennero registrate dal vivo e pubblicate nel 1993 con il titolo “The Yellow Shark”. Nasceva così l’ultimo album dell’artista, considerato uno dei suoi massimi capolavori in quanto porta ai più alti livelli quella sintesi, cui prima si faceva riferimento, tra i diversi generi in un equilibrio perfetto tra scrittura e improvvisazione. L’album raccoglie una ventina di pezzi, ognuno con una propria storia: quelli scritti apposta per il progetto (1993), inediti (la melodia di Pound for Brown risale agli anni ‘50), quelli tolti da altre destinazioni (come Outrage at Valdez), e le ‘canzoni’ divenute celebri (Uncle Meat, 1969; Roxy & Elsewhere, 1974; Jazz from Hell, 1986).

Ebbene, dopo ben 25 anni, Peter Rundel è tornato a dirigere per la prima volta queste partiture, cercando di rispettare al massimo gli originari intenti del compositore; così – spiega lo stesso Rundel – “ricordo la cura con cui Frank Zappa mise insieme e in ordine i brani dell’album. Persino le transizioni tra un pezzo e l’altro avevano senso e uno scopo e noi, durante la produzione di questo concerto, abbiamo cercato di rispettarne e ripeterne l’ordine”. Di qui la costruzione di un unico grande pezzo diviso in sezioni, al cui interno abbiamo avuto modo di apprezzare sia la maturità dei tanti giovani che costituiscono l’Ensemble Giorgio Bernasconi, sia le capacità di Rundel di mantenere un perfetto equilibrio orchestrale. Al riguardo, non so se molti hanno notato la particolare disposizione dei musicisti sul palco: in ciò nulla è stato lasciato al caso dal momento che Zappa era assolutamente maniacale nel disporre i suoi musicisti in modo da ottenere quella presa di suono che egli riteneva assolutamente indispensabile.

Fatica tutt’altro che inutile: perfetto, anche nel concerto romano, il suono da big band prodotto dall’orchestra nel suo insieme, così come perfetto il suono prodotto dalle piccole sezioni che man mano si andavano alternando, come i quintetti d’archi o di fiati o i duo al pianoforte a creare un’atmosfera da camera. E assolutamente trascinante il sound più orientato verso il rock che caratterizzava alcuni dei pezzi più famosi come “Dog Breath” e “Uncle Meat” che hanno letteralmente entusiasmato il pubblico. Né sono mancati momenti in cui la musica si è fatta più introspettiva, triste: è il caso di “Outrage at Valdez” scritta in occasione del disastro ecologico causato dal naufragio della petroliera Exxon Valdez il 23 marzo del 1989.

Insomma uno dei più bei concerti cui mi sia capitato di assistere negli ultimi mesi.

Gerlando Gatto

da Rosario Moreno | 28/Lug/2018 | Comunicati stampa

Marco Pacassoni Group

“Frank & Ruth”

Il vibrafono e la marimba nella musica di Frank Zappa

“Frank & Ruth” è il nuovo progetto discografico del vibrafonista e percussionista Marco Pacassoni. L’album prodotto dalla Esordisco pubblicato il 9 giugno 2018, una data simbolica perchè trent’anni prima, esattamente il 9 giugno 1988, Zappa tenne il suo ultimo concerto in Italia, al palasport di Genova.

Dopo tre dischi d’inediti, “Finally” (2011), “Happiness” (2014) e “Grazie” (2017), Marco Pacassoni rende omaggio alla percussionista Ruth Underwood, il cui nome è legato indissolubilmente alla musica di Frank Zappa, e lo fa accompagnato da due compagni della sua storica formazione, Enzo Bocciero al pianoforte e alle tastiere e Lorenzo De Angeli al basso elettrico, e tre ospiti di rilievo: il virtuoso chitarrista Alberto Lombardi, che si è anche occupato della produzione artistica, del missaggio e del mastering, la funambolica vocalist Petra Magoni e il formidabile batterista statunitense Gregory Hutchinson.

Genio della musica contemporanea del ‘900, Zappa nutriva una grande passione per le percussioni che nasceva del suo amore per Edgard Varèse. Aveva prima suonato la batteria per poi dedicarsi alla chitarra. Nel periodo più ispirato della sua produzione musicale (1967 – 1977), trovò il suo alter ego alle percussioni in Ruth Underwood, moglie di Ian Underwood, il musicista della svolta di “Hot Rats”, e virtuosa indiscussa di questi strumenti.

Quando Ruth decise di lasciare il gruppo, decise anche di abbandonare la scena musicale. Da quel momento la musica del genio di Baltimora prenderà molte altre direzioni, ma mai più la sua scrittura metterà così al centro della scena la marimba e il vibrafono.

La scelta dei brani fatta da Marco Pacassoni include nuovi arrangiamenti di “Blessed Relief”, “Planet of the Baritone Women” (con la straordinaria Petra Magoni alla voce), “Echidna’s Arf”, “The Idiot Bastard Son”, “Peaches en Regalia” e un medley di tre brani emblematici del chitarrismo di Zappa, “Sleep Dirt”, “Pink Napkins”, nel quale Marco realizza la prodezza di suonare al vibrafono l’assolo originale di Zappa, e “Black Napkins”, il titolo di questo medley è “Sleep, Pink and Black (the napkins suite)” ed è realizzato con il chitarrista e produttore Alberto Lombardi.

Pacassoni confeziona inoltre una sua versione per marimba solista dalla famosa “The Black Page”, forse il brano più complesso scritto da Zappa e massima espressione della sua opera per le percussioni, e compone il brano, “For Ruth”, dedicato a Ruth Underwood, al suo stile ed alla dedizione per i suoi strumenti.

Il progetto si conclude con una bonus track, “Stolen Moments”, cover di un brano ricco di swing che Frank Zappa registrò nell’album “Broadway the Hardway”.

Marco Pacassoni presenterà l’album dal vivo il prossimo 16 luglio all’Ancona Jazz Festival con la seguente formazione, Marco Pacassoni: vibrafono e marimba, Alberto Lombardi: chitarra acustica, classica ed elettrica, Enzo Bocciero: pianoforte e tastiere, Lorenzo De Angeli: basso acustico ed elettrico e Matteo Pantaleoni: batteria.

Il tour di presentazione partirà il prossimo 4 dicembre, venticinquesimo anniversario della scomparsa del genio di Baltimora.

www.marcopacassoni.com

www.blueartmanagement.com

www.esordisco.com

www.facebook.com/MarcoPacassoniOfficial

Biografia

Marco Pacassoni – vibrafonista, percussionista, compositore

Nato a Fano il 12 giugno 1981, si è diplomato al conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pesaro con lode e laureato con lode in Professional Music al “Berklee College of Music” di Boston.

Studia principalmente con Gary Burton, Ed Saindon, Victor Mendoza, Daniele Di Gregorio, Eguie Castrillo, John Ramse, Steve Wilkes.

Nel 2005 vince il premio di “Miglior Talento Jazz” italiano al concorso Chicco Bettinardi di Piacenza.

Collabora, sia in ambito jazzistico che pop, con Michel Camilo, Alex Acuna, Horacio “El Negro” Hernandez, Steve Smith, John Beck, Amik Guerra, Trent Austin, Italuba, Gerrison Fewell, Chihiro Yamanaka, Partido Latino, Malika Ayane, Raphael Gualazzi, Francesco Cafiso, Massimo Manzi, Marco Volpe, Massimo Moriconi, Filippo Lattanzi, Daniele Di Gregorio, Paolo Belli, Bungaro, Luca Colombo e numerosi altri.

Da leader, con il suo quartetto, ha pubblicato tre album: “Finally”, “Happiness”, “Grazie” e il suo ultimo lavoro discografico datato giugno 2018: “Frank & Ruth”.

Docente di strumenti a percussioni presso il Liceo Musicale “Rinaldini” di Ancona e “University of Texas” di San Antonio per i semestri italiani presso l’Università di Urbino.

Tiene costantemente Masterclass di vibrafono in prestigiosi college americani come “Oberlin Conservatory” (Ohio), “University of Minneapolis” (Minnesota), “Eastman School of Music” (Rochester), “Columbus University” (Ohio), “Cleveland University” (Ohio).

Nell’aprile del 2014 pubblica il manuale di armonia e composizione “Quasi quasi scrivo una canzone …” edito da Rodavia Edizioni.

Ufficio Stampa – BlueArt Promotion

Rosario Moreno – Mobile: +39 335 52 57 840 – moreno@blueartpromotion.it

Paola Pastorelli – Mobile: +39 366 155 55 26 – paolo.pastorelli@blueartpromotion.it

Cosa dicono di lui e dei suoi lavori

“I had a great time recording this piece in Duo format with Marco, especially since he wrote this song dedicated to me! Marco Pacassoni is a talented musician who has a unique voice on his instrument and a fresh sound in his compositions. I believe he has a bright future in the Jazz world.”

Michel Camilo

“The most lyrical player I can think of, you give him melody and he paint the most beautiful colors.”

Anders Astrand

“Di chiara matrice contemporary jazz, “Grazie” è un disco stilisticamente e ritmicamente policromo, dal quale emerge la fisiologica necessità di voler trasmettere un candido messaggio artistico che possa scavare un solco emozionale, senza roboanti effetti speciali.”

Stefano Dentice – Roma in Jazz

“… un album dal respiro timbrico ampio, curato nelle scelte e nei dettagli, suonato da musicisti dall’elevata sensibilità sia formale sia espressiva.”

Roberto Paviglianiti – Strategie Oblique

“Il “Grazie”, dedicato al padre, va restituito al quartetto di Marco Pacassoni per questa lezione di eleganza per palati fini.”

Gilberto Ongaro – Music Map

“… un lavoro dal valore unico e raro. Una volta ascoltato ed assimilato quello che si può dire è un semplice ed importantissimo GRAZIE!”

Andrea Ranaletta – Parliamo di Jazz

“Le dieci tracce presenti nel disco hanno un rapporto stretto con le tradizioni e con le tante vicende espressive che costituiscono le storie del jazz, le sue leggende, i suoi punti di riferimento … Si intrecciano ritmi dai tempi dispari e linee melodiche dirette e leggibili, spazio per la libertà interpretativa e attenzione agli equilibri della scrittura.”

Fabio Ciminiera – Jazz Convention

“Un disco elegante, dalle mille sfaccettature, che pone l’accento sulle eccellenti composizioni di Pacassoni e sul suo tocco maturo e innovativo.”

Alceste Ayroldi – Jazzitalia

“L’impressione è quella di un disco molto composto, ma non per questo “ingessato”, anzi. Un album maturo, raffinato e caldamente consigliato.”

Alfredo Romeo – Drumset Mag

“La cantabilità dei temi è al centro dell’estetica d’insieme del quartetto, che propone un’espressività e delle forme in equilibrio tra disimpegno e complessità, tra passaggi strutturati e situazioni lasciate a favore di slanci improvvisativi.”

Roberto Paviglianiti – Jazzit

“I found “Grazie” to be a very rewarding musical experience, so while you know upon listening that the music on Grazie is Jazz, you’ve never heard it played in this manner before.

What is apparent throughout the recording is the very high level of musicianship on display.”

Steven Cerra – JazzProfiles

da Gerlando Gatto | 01/Mag/2018 | Primo piano, Recensioni

Questa volta vorrei soffermarmi su tre artisti che conosco da tempo e che stimo perché mai deludono, sia che li si ascolti su disco sia che li si apprezzi dal vivo.

La prima è Carla Marcotulli, vocalist e didatta di spessore (insegna canto jazz al Conservatorio Santa Cecilia di Roma); Carla ha da poco inciso per la Parco della Musica Records “Love is the Sound of Surprise”, con l’ausilio di una folta schiera di eccellenti musicisti quali il pianista e tastierista Dick Halligan (già nei Blood Sweat & Tears), suo collaboratore da molti anni (sostituito in due track da Greg Burk e in uno da Gilda Buttà), Bruce Ditmans alla batteria, Antonio Leofreddi alla viola, Sandro Gibellini alla chitarra, Marco Siniscalco al basso, Giovanni Tommaso e Stefano Cantarano al contrabbasso, Pietro Tonolo al sax soprano, Giancarlo Maurino al tenore, Rossano Emili al baritono, Aldo Bassi alla tromba, Mario Corvini, Stan Adams al trombone e, in una track, Israel Varela alle percussioni. In repertorio dodici brani tutti originali, eccezion fatta per un pezzo di Schubert (con un tocco di Gershwin) arrangiato da Dick Halligan, e per lo standard “God Bless the Child”, un omaggio a Billie Holiday, la cantante più amata dalla Marcotulli. Particolarmente spumeggiante l’apertura affidata a “Io non sono nessuno”, con liriche della Marcotulli ispirate al poema “I am nobody! Who are you?” di Emily Dickinson e musica di Dick Halligan.

Il tutto dà vita ad una produzione di grande livello per più di un motivo: le qualità della Marcotulli (su cui ci soffermeremo tra poco), la bravura di tutti i musicisti che l’accompagnano, distribuiti in vari organici, la valenza artistica dei brani proposti. Brani molto variegati che danno modo alla Marcotulli di estrinsecare tutte le proprie potenzialità come il perfetto controllo dell’emissione, frutto evidente di un accurato studio del canto lirico (la si ascolti in ‘Gretchen am Spinnrade’ del già citato Schubert). Ma dopo questo saggio di bravura estraneo al jazz, ecco Carla rientrare nel mondo jazzistico con quella che è forse la migliore interpretazione dell’album, “God Bless the Chid” porto con sincera partecipazione. Ma al di là delle mie personalissime preferenze, c’è da sottolineare come la Marcotulli sia superlativa in ogni momento dell’album: sempre precisa, puntuale, con il giusto accento (il che cantando jazz in italiano non è proprio impresa facilissima), una convincente carica ritmica mitigata, all’occorrenza, da una “giusta” dolcezza (la si ascolti in “Live to Give”).

Insomma davvero un bel disco e non si spiega perché questo “Love is the sound of surprise” arrivi a distanza di 10 anni dall’ultimo lavoro discografico di Carla Marcotulli.

Con nelle orecchie ancora le atmosfere del CD, il 22 aprile ho voluto ascoltare Carla dal vivo, recandomi al Conservatorio Santa Cecilia per il concerto conclusivo di “Percorsi jazz”, il festival giunto alla sua XII edizione ideato e sviluppato in seno al Dipartimento di Jazz, Musiche Improvvisate e Audiotattili del Conservatorio diretto da Paolo Damiani. Ed è stato ancora una volta un bel sentire, nonostante l’infelice acustica della sala che ha reso praticamente inascoltabile il suono della batteria. La Marcotulli era coadiuvata da Greg Burk al pianoforte, Stefano Cantarano al contrabbasso, Bruce Ditmans alla batteria e un coro formato dai migliori allievi del corso di canto jazz curato dalla stessa Marcotulli. Sono stati presentati alcuni dei brani presenti nel CD e, nonostante l’ovvia differenza dal disco, data la diversità dell’organico, la Marcotulli ha avuto modo di evidenziare ancora una volta quelle doti che ne fanno una delle migliori vocalist del jazz italiano… e non solo!

Come detto, nel concerto della Marcotulli al Conservatorio, al pianoforte sedeva un artista che mi consentirete di considerare italiano a tutti gli effetti, dato che già da tempo ha scelto l’Italia come paese d’elezione. Sto parlando, ovviamente, di Greg Burk, artista che meriterebbe molto più di quanto abbia finora raccolto.

Pianista e compositore di rara raffinatezza, Greg nasce a Detroit in una famiglia di musicisti classici: il padre, figlio di immigrati russi e polacchi, era un direttore d’orchestra e la madre, di origine italiana, una cantante lirica. Inizia il suo percorso musicale a 16 anni, nella città natale, suonando con veterani del bebop come Larry Smith, Marcus Belgrave e Roy Brooks, e con giovani emergenti come James Carter, Rodney Whittaker e Gerald Cleaver. Prosegue i suoi studi musicali con grandissimi nomi del jazz internazionale come Yusef Lateef, Archie Shepp, George Russell e, infine, Paul Bley, che lo incoraggia a sviluppare e approfondire un suo stile personale. Nel 2002 esce il suo primo disco per la Soul Note Records. Nel 2004 si trasferisce definitivamente in Italia. Oggi Burk vanta 12 dischi a suo nome, compreso l’ultimo nato “The Detroit Songbook”, su cui vale la pena spendere qualche parola.

Registrato per la prestigiosa SteepleChase nel maggio del 2017 (è il secondo album del pianista per questa etichetta), Burk suona in trio con Matteo Bortone al basso e John B. Arnold alla batteria.

Il titolo ha una sua precisa ragion d’essere in quanto l’album racchiude una serie di brani scritti dal pianista dal 1991 al 1993, quando risiedeva a Detroit e mai più suonati né tanto meno incisi. E nelle note che accompagnano il disco, Greg rievoca la sua passione di quegli anni, ricorda gli altri giovani musicisti che con lui dividevano la scena musicale di Detroit, da Larry Smith a George Goldsmith, da Antonio Ciacca a Kelvin Sholar… insomma una sorta di amarcord, un sentito omaggio all’ambiente in cui si è formato, ma che nulla ha di stantio. Tutt’altro! La musica è fresca, coinvolgente, originale a dimostrazione di un artista a tutto tondo. E in questo album si possono soprattutto ammirare le capacità compositive di Burk, tenuto anche conto del fatto che i brani risalgono ad un periodo in cui l’artista non aveva ultimato il suo percorso formativo.

I pezzi appaiono tutti ben strutturati, sorretti da un solido impianto formale su cui si innestano le escursioni improvvisative certo non estranee al bagaglio dell’artista. Il trio si muove sulle coordinate dettate dal leader il cui fraseggio è sempre elegantemente ritmico, anche perché giunge a maturazione quell’insieme di input, di influenze, quella varietà di approcci che, come afferma lo stesso Burk, partendo da punti di vista diversi si integrano l’uno con l’altro. Non a caso la varietà è uno degli elementi che hanno sempre caratterizzato la sua musica. In questo senso un ruolo particolarmente importante è affidato alla sezione ritmica che deve essere in grado di seguire le intenzioni del leader pur nel variare delle atmosfere. E occorre sottolineare come sia Bortone sia Arnold abbiano fornito un supporto prezioso e determinante per la bella riuscita dell’album, il cui valore, a mio avviso, va al di là del fatto squisitamente musicale in quanto rappresenta anche la testimonianza, viva, pulsante, ancora attuale di un’intera generazione di musicisti che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo del jazz negli ultimi trent’anni.

E veniamo a Riccardo Fassi e al “suo” Zappa.

Interessante, divertente, onirica, visionaria, trascinante, intrigante, ironica, ribelle… questi sono solo alcuni degli aggettivi che si potrebbero utilizzare per definire la musica di Frank Zappa, ma non sarebbero in ogni caso sufficienti ché la musica del compositore, chitarrista di Baltimora non può essere racchiusa nell’ambito di una qualsivoglia classificazione. Probabilmente l’unica parola che, seppure alla lontana, potrebbe dare un significato a ciò che la musica di Zappa ha rappresentato e ancora oggi rappresenta è il termine “attualità”. In effetti, ad oltre venticinque anni dalla scomparsa di Zappa, la sua musica risulta sempre fresca, di assoluta modernità come se fosse stata scritta solo pochi mesi fa. E un’ulteriore conferma se ne è avuta proprio in questi giorni ascoltando sia il recente CD inciso dalla Tankio Band di Riccardo Fassi sia il concerto del 26 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma, dedicato alla presentazione dell’album in oggetto (“Riccardo Fassi Tankio Band plays Zappa – The Return of The Fat Chicken – Alfa Music 200”).

Riccardo Fassi è pianista, compositore, arrangiatore tra i più preparati che il jazz italiano possa vantare. Costituita nel 1983, la “Tankio Band” si è immediatamente imposta all’attenzione di critica e pubblico per la particolare strutturazione dell’organico, che si traduce in una coloritura ed in una timbrica assolutamente originale. Dal canto suo Fassi è sempre stato innamorato della musica di Zappa, che conosce a menadito. Di qui l’idea di inserire nel repertorio dell’orchestra un programma dedicato a Zappa; di qui l’incisione di due CD.

Quest’ultimo, registrato nel novembre del 2016 e nel maggio del 2017, accanto alle composizioni di Zappa che abbracciano vari periodi dai primi anni ‘70 ai ‘90, presenta la celebre “Uncle Remus” di George Duke e alcuni pezzi di Fassi e Salis. Dal punto di vista dell’organico, la Tankio è “rinforzata” dalla presenza di prestigiosi ospiti quali Napoleon Murphy Brock vocalist e sassofonista che per oltre dodici anni militò nelle formazioni dirette da Zappa, Alex Sipiagin tromba e flicorno, Gabriele Mirabassi clarinetto, Antonello Salis accordeon, Ruben Chaviano violino e Mario Corvini trombone.

Il risultato è eccellente: Fassi si dimostra ancora una volta artista di assoluto livello, riuscendo a cucire addosso alla musica di Zappa degli arrangiamenti che pur nell’assoluto rispetto dell’originale portano la musica su un versante prettamente jazzistico consentendo ai vari solisti di esprimersi al meglio anche attraverso spazi improvvisativi assenti nelle partiture originali.

Ciò detto, trasferite queste considerazioni al concerto del 26 aprile ed avrete un’idea chiara della musica che Fassi ci ha offerto.

Pur annoverando tra gli ospiti il solo Gabriele Mirabassi, la band ha macinato musica come un treno, precisa, trascinante, senza un attimo di stanca: così uno dopo l’altro abbiamo ascoltato alcuni capolavori di Zappa, da “Little Umbrellas” a “Uncle Meat” impreziosito dal primo dei molti assolo che Gabriele Mirabassi ci avrebbe regalato nel corso della serata, da “Oh no” ad un medley comprendente “Let’s Make The Water Turn Black” con in primo piano l’ensemble dei fiati, “Eat That Question” e “I’m the Slime”, da “Sofa” una delle poche ballad zappiane all’ironico “Take Your Clothes Off When You dance” dedicato ai “frichettoni” anni ‘70, da “It Must Be A Camel” a “G-Spot Tornado”, una delle ultime composizioni di Zappa originariamente tutta scritta e nel cui ambito Fassi ha invece introdotto una struttura di improvvisazione, per chiudere con “Uncle Remus” che come accennato fu scritto da George Duke per Zappa il quale scrisse un testo cantato. Come bis non poteva mancare quello che forse è il brano più celebre di Zappa, vale dire “Peaches en Regalia”, interpretato ancora una volta magnificamente dalla band. Ed a proposito dell’orchestra, data la valenza della stessa, credo valga la pena citarne tutti i componenti: Giancarlo Ciminelli e Sergio Vitale alle trombe, Massimo Pirone trombone, Roberto Pecorelli tuba, Sandro Satta sax alto, Torquato Sdrucia sax baritono, Steve Cantarano contrabbasso, Pietro Iodice batteria, Riccardo Fassi piano, tastiere, direzione e arrangiamenti oltre al già citato ospite Gabriele Mirabassi al clarinetto.

Gerlando Gatto

La redazione di A Proposito di Jazz ringrazia i fotografi Paolo Soriani e Adriano Bellucci rispettivamente per le immagini di Rita Marcotulli e Riccardo Fassi, Tankio Band.

da Redazione | 17/Feb/2018 | I nostri CD, Recensioni

ELEVATOR MAN (Rarenoiserecords) di Lorenzo Feliciati, è il nuovo capitolo di un percorso personale, dove la ricerca delle sonorità, l’aspetto armonico e ritmico si muovono di pari passi con gusto ed originalità. Fra i più talentuosi bassisti in circolazione, Feliciati ha fatto della duttilità stilistica e musicale un suo marchio di fabbrica spaziando tra jazz, rock e musica contemporanea. Seppure trasferitosi in Francia, di recente si è esibito in Italia con il trio del batterista Lucrezio De Seta (da ascoltare il suo ultimo album BRUBECK WAS RIGHT!) mettendo in evidenza le sue non comuni doti.

Rispetto a precedenti lavori con la band Naked Truth e Twinscapes con Colin Edward, questo nuovo progetto appare più orientato su territori prog-jazz. Per ognuno dei dieci brani presenti (oltre 58’ di musica) Feliciati ha lavorato con musicisti e batteristi diversi. Il risultato è un lavoro omogeneo, di straordinaria qualità e compattezza stilistica. Influenzato musicalmente da Mick Karn, deve a Jaco Pastorius la consapevolezza dell’importanza che il basso può rivestire all’interno di una band. Il disco è pieno di ospiti illustri, accanto a lui, tra gli altri, suonano musicisti del calibro di Pat Mastellotto (King Crimson), Chad Wackerman (Frank Zappa, Allan Holdsworth), Roy Powell (Naked Truth, Toni Levin), il trombettista Cuong Vu a lungo nell’ultima formazione del Pat Metheny Group, il batterista Roberto Gualdi e il chitarrista Marco Sfogli entrambi componenti della PFM.

Il brano di apertura The Elevator Man è caratterizzato dal potente incedere del batterista Roberto Gualdi, e dalla sezione fiati “bassi” – tromboni (Stan Adams, Pierluigi Bastioli) e sax baritono (Duilio Ingrosso) – che in qualche modo segnerà in termini di sonorità l’album mentre The Brick vede protagonista la batteria del portentoso Chad Wackerman e il clavinet di Roy Powell (evidente omaggio ad Allan Holdsworth). 14 Stones è aperto dalla evocativa tromba di Cuong Vu, il clima è ambient fino all’ingresso della batteria di Pat Mastellotto, l’incedere si fa poi incalzante e riporta, grazie ai fiati e al piano di Alessandro Gwis, a LIZARD, uno dei grandi album dei primi King Crimson . Black Book, Red Letters intensa e malinconica ballad, un autentico gioiello, suonato in maniera stupenda; in evidenza la lirica tromba di Claudio Corvini e il sax di Sandro Satta , impeccabile il lavoro di spazzole del batterista Gianni Di Renzo. Unchained Houdini vede Feliciati impegnato al basso, chitarra e tastiere, assecondato da un sontuoso Davide Pettirossi alla batteria (strepitoso il suo lavoro sui piatti), forse il brano più trascinante dell’intero album.

Con questo terzo album solista pubblicato dall’etichetta RareNoiserecords che fa seguito a FREQUENT FLYER e KOI, Feliciati realizza quello che può definirsi il suo capolavoro. Un cd che sorprenderà gli appassionati e tutti coloro che guardano con interesse alle nuove direzioni che il jazz contemporaneo ha intrapreso. Immancabile in qualsiasi discoteca.

Luigi Viva

da Gerlando Gatto | 06/Feb/2018 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

Jon Balke, Siwan – “Nahnou Houm” – ECM 2572

Il pianista e tastierista norvegese si è oramai costruito una solida reputazione come artista capace di frequentare con eguale disinvoltura sia il jazz più moderno, sia la musica antica. Ed è proprio su quest’ultimo versante che si indirizza il suo progetto Siwan nato nel 2007 e sviluppatosi nel 2008. Nel 2009 il debutto per ECM, con l’album “Siwan” che vinse, tra l’altro, il “Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik”, il premio del migliore album dell’anno dai critici tedeschi. Ora Siwan si ripresenta con questo nuovo album caratterizzato dal cambio della vocalist: al posto di Amina Aloui dal Marocco troviamo Mona Boutchebak dall’Algeria. Ma il risultato non cambia di molto dal momento che le linee ispiratrici del progetto rimangono inalterate e cioè far coesistere musica araba, classica andalusa e barocco europeo anche se questa volta i testi, cantati in castigliano, vengono da fonti diverse: il poeta duecentesco Ibn al Zaqqaq, il mistico sufi trecentesco Attar Faridu Din, il drammaturgo madrileno Lope De Vega (1562-1635), San Juan de la Cruz (in realtà Juan de Yepes Alvarez, 1542-1591) carmelitano e doctor mysticus, patrono dei poeti di lingua spagnola. Dal punto di vista prettamente musicale Jon Balke ha voluto dare ancor maggior spessore alla formazione includendo il trombettista Jon Hassell mentre reduci dal primo album ritroviamo, oltre naturalmente a Balke, Helge Norbakken alle percussioni, Pedram Khaver Zamini tumbak e Bjarte Eike violinista e leader dell’ensemble barocco ‘Barokksolistene’. Date queste premesse si può facilmente comprendere come questa musica sia lontana dal jazz assumendo una sua specifica valenza nella straordinaria timbrica che Balke riesce a cavar fuori utilizzando tanti strumenti non del tutto consueti. Di qui la difficoltà di citare un brano in particolare anche si ci ha particolarmente colpiti l’esecuzione a cappella del canto tradizionale andaluso “Ma Kontou”. Insomma un album difficile da decifrare ma altrettanto difficile da trascurare.

Il pianista e tastierista norvegese si è oramai costruito una solida reputazione come artista capace di frequentare con eguale disinvoltura sia il jazz più moderno, sia la musica antica. Ed è proprio su quest’ultimo versante che si indirizza il suo progetto Siwan nato nel 2007 e sviluppatosi nel 2008. Nel 2009 il debutto per ECM, con l’album “Siwan” che vinse, tra l’altro, il “Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik”, il premio del migliore album dell’anno dai critici tedeschi. Ora Siwan si ripresenta con questo nuovo album caratterizzato dal cambio della vocalist: al posto di Amina Aloui dal Marocco troviamo Mona Boutchebak dall’Algeria. Ma il risultato non cambia di molto dal momento che le linee ispiratrici del progetto rimangono inalterate e cioè far coesistere musica araba, classica andalusa e barocco europeo anche se questa volta i testi, cantati in castigliano, vengono da fonti diverse: il poeta duecentesco Ibn al Zaqqaq, il mistico sufi trecentesco Attar Faridu Din, il drammaturgo madrileno Lope De Vega (1562-1635), San Juan de la Cruz (in realtà Juan de Yepes Alvarez, 1542-1591) carmelitano e doctor mysticus, patrono dei poeti di lingua spagnola. Dal punto di vista prettamente musicale Jon Balke ha voluto dare ancor maggior spessore alla formazione includendo il trombettista Jon Hassell mentre reduci dal primo album ritroviamo, oltre naturalmente a Balke, Helge Norbakken alle percussioni, Pedram Khaver Zamini tumbak e Bjarte Eike violinista e leader dell’ensemble barocco ‘Barokksolistene’. Date queste premesse si può facilmente comprendere come questa musica sia lontana dal jazz assumendo una sua specifica valenza nella straordinaria timbrica che Balke riesce a cavar fuori utilizzando tanti strumenti non del tutto consueti. Di qui la difficoltà di citare un brano in particolare anche si ci ha particolarmente colpiti l’esecuzione a cappella del canto tradizionale andaluso “Ma Kontou”. Insomma un album difficile da decifrare ma altrettanto difficile da trascurare.

Django Bates’ Beloved – “The Study Of Touch” – ECM 2534

Ecco un disco di jazz senza se e senza ma dal momento che vi si trovano tutti quegli elementi che comunemente identificano questo genere: innanzitutto straordinaria abilità tecnica di tutti i musicisti, ritmo, groove, improvvisazione, controllo della dinamica, interplay …e poi un repertorio che ha come stella polare la musica di Charlie Parker. Protagonista il trio del pianista inglese Django Bates completato dallo svedese Frans Petter Eldh al contrabbasso e dal danese Peter Bruun alla batteria. Dopo alcune diversificate esperienze discografiche che lo hanno visto, tra l’altro, nella triplice veste di musicista, arrangiatore e direttore della Frankfurt Radio Big Band in “Saluting Sgt. Pepper” (Edition Records, 2017), Django ritorna al suo vecchio trio costituito nel 2005, quando insegnava al Copenhagen’s Rhythmic Music Conservatory, formazione con cui ha già inciso due album, “Beloved Bird” (2010) e “Confirmation” (2012), entrambi per la Lost Marble ed entrambi tributi espliciti a Charlie Parker, mentre in questo terzo CD il grande sassofonista rimane lì, quasi sullo sfondo, ad indicare la strada che il trio deve percorrere. Ecco quindi undici brani, di cui nove composti da Bates, solo un brano di Parker – “Passport” – e un altro di Iain Ballamy. La musica è spigolosa, serrata, incalzante in cui l’intesa gioca un ruolo di primo piano: interessante notare al riguardo come delle undici tracce di “The Study Of Touch” ben cinque – “We Are Not Lost, We Are Simply Finding Our Way”; “Sadness All the Way Down”; “Senza Bitterness”; “Giorgiantics”; “Peonies as Promised” – fossero già presenti nel precedente album “Confirmation” ad indicare, con tutta probabilità, la volontà di Bates di tornare sui suoi passi per meglio profittare dell’intesa raggiunta con i suoi partners ed espandere così i confini musicali del trio.

Ecco un disco di jazz senza se e senza ma dal momento che vi si trovano tutti quegli elementi che comunemente identificano questo genere: innanzitutto straordinaria abilità tecnica di tutti i musicisti, ritmo, groove, improvvisazione, controllo della dinamica, interplay …e poi un repertorio che ha come stella polare la musica di Charlie Parker. Protagonista il trio del pianista inglese Django Bates completato dallo svedese Frans Petter Eldh al contrabbasso e dal danese Peter Bruun alla batteria. Dopo alcune diversificate esperienze discografiche che lo hanno visto, tra l’altro, nella triplice veste di musicista, arrangiatore e direttore della Frankfurt Radio Big Band in “Saluting Sgt. Pepper” (Edition Records, 2017), Django ritorna al suo vecchio trio costituito nel 2005, quando insegnava al Copenhagen’s Rhythmic Music Conservatory, formazione con cui ha già inciso due album, “Beloved Bird” (2010) e “Confirmation” (2012), entrambi per la Lost Marble ed entrambi tributi espliciti a Charlie Parker, mentre in questo terzo CD il grande sassofonista rimane lì, quasi sullo sfondo, ad indicare la strada che il trio deve percorrere. Ecco quindi undici brani, di cui nove composti da Bates, solo un brano di Parker – “Passport” – e un altro di Iain Ballamy. La musica è spigolosa, serrata, incalzante in cui l’intesa gioca un ruolo di primo piano: interessante notare al riguardo come delle undici tracce di “The Study Of Touch” ben cinque – “We Are Not Lost, We Are Simply Finding Our Way”; “Sadness All the Way Down”; “Senza Bitterness”; “Giorgiantics”; “Peonies as Promised” – fossero già presenti nel precedente album “Confirmation” ad indicare, con tutta probabilità, la volontà di Bates di tornare sui suoi passi per meglio profittare dell’intesa raggiunta con i suoi partners ed espandere così i confini musicali del trio.

Anouar Brahem – Blue Maqams – ECM 2580

Con questo album, pubblicato in occasione del suo sessantesimo compleanno, Anouar Brahem si esprime con stilemi ancora più vicini al jazz propriamente detto, in ciò agevolato dai superlativi compagni di viaggio: Django Bates al pianoforte (su cui vi abbiamo riferito proprio nella recensione precedente) Dave Holland al contrabbasso e Jack DeJohnette alla batteria, come a dire una delle migliori sezioni ritmiche che il jazz possa vantare. In repertorio nove composizioni dello stesso Brahem (di cui due – “Bahia” e “Bom datano 1990 – mentre le altre sono state composte tra il 2011 e il 2017) a sugellare una prova tra le migliori che lo specialista di oud ci abbia finora regalato. Tutto l’album poggia sulla volontà, chiaramente espressa da Brahem, di far interagire il sound della combinazione pianoforte-oud con una vera e propria sezione ritmica jazz. Di qui la scelta di Dave Holland con il quale Anouar aveva inciso venti anni fa l’album “Thimar” in trio con John Surman, di Jack DeJohnette (con il quale viceversa Anouar mai aveva inciso) per la delicatezza e sottigliezza con cui si esprime su piatti e pelli mentre per il pianista la scelta è caduta non già sul partner di sempre (da più di trent’anni) François Couturier ma su Django Bates per la sua liricità e il tocco portentoso. Scelte giuste? A posteriori si può ben dire di sì. La musica scorre fluida a coniugare input provenienti dalle armonie del jazz europeo, dalla tradizione musicale araba, dalle splendide melopee brasiliane, dai ritmi africaneggianti in un costante e ricercato equilibrio fra tradizione e modernità, tra pagina scritta e improvvisazione. E quanto tale equilibrio sia perfetto lo dimostra il fatto che è davvero difficile, se non impossibile, stabilire quali siano le parti scritte e quali quelle improvvisate. Un’ultima notazione: i «Maqams» richiamati nel titolo dell’album sono un riferimento al sistema modale della musica tradizionale araba.

Con questo album, pubblicato in occasione del suo sessantesimo compleanno, Anouar Brahem si esprime con stilemi ancora più vicini al jazz propriamente detto, in ciò agevolato dai superlativi compagni di viaggio: Django Bates al pianoforte (su cui vi abbiamo riferito proprio nella recensione precedente) Dave Holland al contrabbasso e Jack DeJohnette alla batteria, come a dire una delle migliori sezioni ritmiche che il jazz possa vantare. In repertorio nove composizioni dello stesso Brahem (di cui due – “Bahia” e “Bom datano 1990 – mentre le altre sono state composte tra il 2011 e il 2017) a sugellare una prova tra le migliori che lo specialista di oud ci abbia finora regalato. Tutto l’album poggia sulla volontà, chiaramente espressa da Brahem, di far interagire il sound della combinazione pianoforte-oud con una vera e propria sezione ritmica jazz. Di qui la scelta di Dave Holland con il quale Anouar aveva inciso venti anni fa l’album “Thimar” in trio con John Surman, di Jack DeJohnette (con il quale viceversa Anouar mai aveva inciso) per la delicatezza e sottigliezza con cui si esprime su piatti e pelli mentre per il pianista la scelta è caduta non già sul partner di sempre (da più di trent’anni) François Couturier ma su Django Bates per la sua liricità e il tocco portentoso. Scelte giuste? A posteriori si può ben dire di sì. La musica scorre fluida a coniugare input provenienti dalle armonie del jazz europeo, dalla tradizione musicale araba, dalle splendide melopee brasiliane, dai ritmi africaneggianti in un costante e ricercato equilibrio fra tradizione e modernità, tra pagina scritta e improvvisazione. E quanto tale equilibrio sia perfetto lo dimostra il fatto che è davvero difficile, se non impossibile, stabilire quali siano le parti scritte e quali quelle improvvisate. Un’ultima notazione: i «Maqams» richiamati nel titolo dell’album sono un riferimento al sistema modale della musica tradizionale araba.

John Coltrane – “Giant Steps” – Green Corner

In termini strettamente musicali non ci sarebbe certo bisogno di presentare quest’album ché si tratta di uno dei capolavori inciso da John Coltrane nel maggio del 1959 alla testa di un quartetto comprendente i pianisti Tommy Flanagan e Wynton Kelly, il contrabbassista Paul Chambers e il batterista Jimmy Cobb. Dal punto di vista storico, fu il suo primo album per la Atlantic Records e il primo interamente costituito da proprie composizioni, nonché l’insieme di registrazioni che segna il definitivo passaggio di Coltrane dall’hard-bop al modale. Insomma una musica che sicuramente tutti gli appassionati di jazz conservano gelosamente nella loro discoteca per cui ci permettiamo di rivolgerci soprattutto a quanti si sono avvicinati al jazz da poco: se ancora non possedete questo album è l’occasione buona per averlo. Non ve ne pentirete dal momento che ascolterete alcune vere e proprie perle della discografia jazzistica di tutti i tempi quali, tanto per citare qualche titolo, la dolcissima “Naima” e il classico “Mr. P.C.”. Al di là della valenza artistica, l’album edito in un numero limitato di copie, presenta un interesse specifico per i collezionisti in quanto presenta i medesimi brani incisi in versione sia mono sia stereo. In effetti, negli ultimi anni ’50, presso le grandi case discografiche era abitudine abbastanza comune registrare ambedue le versioni di uno stesso titolo, differenziandoli con i numeri di riferimento. Ciò perché all’epoca lo stereo era una innovazione molto recente e quindi i relativi mezzi di riproduzione non erano molto diffusi; sappiamo bene come poi sono andate le cose: il mono è andato nel dimenticatoio. Senonché in questi ultimi anni molti esperti e gli stessi musicisti hanno rivalutato il suono mono come più fedele rispetto all’originale. Di qui la scelta di pubblicare le due versioni e sicuramente troverete il raffronto molto, molto interessante.

In termini strettamente musicali non ci sarebbe certo bisogno di presentare quest’album ché si tratta di uno dei capolavori inciso da John Coltrane nel maggio del 1959 alla testa di un quartetto comprendente i pianisti Tommy Flanagan e Wynton Kelly, il contrabbassista Paul Chambers e il batterista Jimmy Cobb. Dal punto di vista storico, fu il suo primo album per la Atlantic Records e il primo interamente costituito da proprie composizioni, nonché l’insieme di registrazioni che segna il definitivo passaggio di Coltrane dall’hard-bop al modale. Insomma una musica che sicuramente tutti gli appassionati di jazz conservano gelosamente nella loro discoteca per cui ci permettiamo di rivolgerci soprattutto a quanti si sono avvicinati al jazz da poco: se ancora non possedete questo album è l’occasione buona per averlo. Non ve ne pentirete dal momento che ascolterete alcune vere e proprie perle della discografia jazzistica di tutti i tempi quali, tanto per citare qualche titolo, la dolcissima “Naima” e il classico “Mr. P.C.”. Al di là della valenza artistica, l’album edito in un numero limitato di copie, presenta un interesse specifico per i collezionisti in quanto presenta i medesimi brani incisi in versione sia mono sia stereo. In effetti, negli ultimi anni ’50, presso le grandi case discografiche era abitudine abbastanza comune registrare ambedue le versioni di uno stesso titolo, differenziandoli con i numeri di riferimento. Ciò perché all’epoca lo stereo era una innovazione molto recente e quindi i relativi mezzi di riproduzione non erano molto diffusi; sappiamo bene come poi sono andate le cose: il mono è andato nel dimenticatoio. Senonché in questi ultimi anni molti esperti e gli stessi musicisti hanno rivalutato il suono mono come più fedele rispetto all’originale. Di qui la scelta di pubblicare le due versioni e sicuramente troverete il raffronto molto, molto interessante.

John De Leo, Fabrizio Puglisi – “Sento doppio”

Album molto interessante questo “Sento doppio” che vede come protagonisti il vocalist romagnolo di Lugo, John De Leo, (al secolo Massimo De Leonardis), una delle figure più rappresentative della nuova scena musicale italiana, e il pianista catanese Fabrizio Puglisi cui si aggiunge in due brani il ben noto trombonista Gianluca Petrella. L’album è disponibile sia in cd che in vinile e nelle due versioni è diversificato da brani alternativi e inedite bonus track. Quali i motivi di interesse cui si faceva riferimento in apertura? Innanzitutto la bravura dei due protagonisti: De Leo è oramai artista maturo, ben consapevole delle proprie possibilità espressive per cui riesce a modulare la sua voce, ad utilizzarla in maniera ora aggressiva ora più dolce ma sempre conferendole mille colori, mille sfumature che la rendono strumento dalle infinite possibilità. E questo tipo di approccio alla musica si sposa perfettamente con il fraseggio di Puglisi, tutt’altro che scontato, grazie anche al modo particolare in cui riesce a preparare il pianoforte. In secondo luogo la scelta del repertorio: 8 brani di cui sei originals cui si sommano una medley di due pezzi composti da Bernstein e Coltrane e la celebre “Crepuscule with Nellie” di Thelonious Monk. Ebbene, sia che affrontino le proprie partiture sia che si misurino con brani già noti, la cifra stilistica dei due non muta: contrariamente a quanto avviene solitamente, qui non si ascolta una voce accompagnata da uno strumento, ma un ensemble nell’accezione più completa del termine. Ovvero due strumenti che si sostengono a vicenda, che si lasciano guidare anche dalle proprie capacità improvvisative e che riescono a produrre un sound unico, originale, a tratti di grande fascino. Quasi inutile sottolineare come gli interventi di Petrella siano sempre di assoluto livello.

Album molto interessante questo “Sento doppio” che vede come protagonisti il vocalist romagnolo di Lugo, John De Leo, (al secolo Massimo De Leonardis), una delle figure più rappresentative della nuova scena musicale italiana, e il pianista catanese Fabrizio Puglisi cui si aggiunge in due brani il ben noto trombonista Gianluca Petrella. L’album è disponibile sia in cd che in vinile e nelle due versioni è diversificato da brani alternativi e inedite bonus track. Quali i motivi di interesse cui si faceva riferimento in apertura? Innanzitutto la bravura dei due protagonisti: De Leo è oramai artista maturo, ben consapevole delle proprie possibilità espressive per cui riesce a modulare la sua voce, ad utilizzarla in maniera ora aggressiva ora più dolce ma sempre conferendole mille colori, mille sfumature che la rendono strumento dalle infinite possibilità. E questo tipo di approccio alla musica si sposa perfettamente con il fraseggio di Puglisi, tutt’altro che scontato, grazie anche al modo particolare in cui riesce a preparare il pianoforte. In secondo luogo la scelta del repertorio: 8 brani di cui sei originals cui si sommano una medley di due pezzi composti da Bernstein e Coltrane e la celebre “Crepuscule with Nellie” di Thelonious Monk. Ebbene, sia che affrontino le proprie partiture sia che si misurino con brani già noti, la cifra stilistica dei due non muta: contrariamente a quanto avviene solitamente, qui non si ascolta una voce accompagnata da uno strumento, ma un ensemble nell’accezione più completa del termine. Ovvero due strumenti che si sostengono a vicenda, che si lasciano guidare anche dalle proprie capacità improvvisative e che riescono a produrre un sound unico, originale, a tratti di grande fascino. Quasi inutile sottolineare come gli interventi di Petrella siano sempre di assoluto livello.

Martin Denny – Hypnotique – Jackpot 48778

Afro-Desia – Jackpot 48779

Questi due album sono consigliati soprattutto ai più giovani non tanto come valenza musicale quanto come valore documentaristico sì da avere contezza di quanta musica, diversa per stili e ispirazione, è stata composta nel microcosmo del jazz o comunque di universi a questo linguaggio assimilabili. Siamo alla fine degli anni’50, per la precisione nel 1957, e sulle scene compare un album significativamente intitolato “Exotica”. Responsabile Martin Denny un pianista e compositore newyorkese che intraprende la carriera musicale negli anni cinquanta durante la sua permanenza nelle Hawaii. Proprio ispirato dalla musica di queste isole, Martin inventa una ricetta per palati non troppo esigenti: mescolare ritmi latini, lounge jazz, musica hawaiana, canti di uccelli e strumenti poco conosciuti come il koto (cordofono di origine cinese), ensemble di percussioni di origine indonesiana e le campane dei templi birmani a disegnare atmosfere per l’appunto esotiche.

Questi due album sono consigliati soprattutto ai più giovani non tanto come valenza musicale quanto come valore documentaristico sì da avere contezza di quanta musica, diversa per stili e ispirazione, è stata composta nel microcosmo del jazz o comunque di universi a questo linguaggio assimilabili. Siamo alla fine degli anni’50, per la precisione nel 1957, e sulle scene compare un album significativamente intitolato “Exotica”. Responsabile Martin Denny un pianista e compositore newyorkese che intraprende la carriera musicale negli anni cinquanta durante la sua permanenza nelle Hawaii. Proprio ispirato dalla musica di queste isole, Martin inventa una ricetta per palati non troppo esigenti: mescolare ritmi latini, lounge jazz, musica hawaiana, canti di uccelli e strumenti poco conosciuti come il koto (cordofono di origine cinese), ensemble di percussioni di origine indonesiana e le campane dei templi birmani a disegnare atmosfere per l’appunto esotiche.  L’iniziativa ottiene un buon successo: nel ’57 esce “Exotica” seguito a stretto giro di posta da altri tre LP, “Exotica 2” sempre del ’57, “Primitiva” e “Forbidden Island” ambedue del 1958. I CD che presentiamo oggi contengono, invece, produzioni del 1959: il primo due album “Hypnotique” e “The Enchanted Sea”, il secondo altri due lp “Afro-Desia” e “Quiet Village”; ambedue le riedizioni presentano come bonus tracks brani tratti dagli altri LP registrati tra il 1957 e il 1959. Fra le trenta tracce non poteva mancare “Quiet Village” di Les Baxter che raggiunse le vette delle classifiche di Billboard e che è stato l’unico brano di grande successo inciso da Denny. L’artista muore il 2 marzo del 2005 all’età di novantatré anni, dopo aver ottenuto nel 1999 il Lifetime Achievement Award da parte della Hawaii Musicians Association per il contributo dato alla diffusione e conoscenza della musica hawaiana

L’iniziativa ottiene un buon successo: nel ’57 esce “Exotica” seguito a stretto giro di posta da altri tre LP, “Exotica 2” sempre del ’57, “Primitiva” e “Forbidden Island” ambedue del 1958. I CD che presentiamo oggi contengono, invece, produzioni del 1959: il primo due album “Hypnotique” e “The Enchanted Sea”, il secondo altri due lp “Afro-Desia” e “Quiet Village”; ambedue le riedizioni presentano come bonus tracks brani tratti dagli altri LP registrati tra il 1957 e il 1959. Fra le trenta tracce non poteva mancare “Quiet Village” di Les Baxter che raggiunse le vette delle classifiche di Billboard e che è stato l’unico brano di grande successo inciso da Denny. L’artista muore il 2 marzo del 2005 all’età di novantatré anni, dopo aver ottenuto nel 1999 il Lifetime Achievement Award da parte della Hawaii Musicians Association per il contributo dato alla diffusione e conoscenza della musica hawaiana

Tom Hewson – “Essence” – CamJazz 7912-2

Inglese, vincitore del Nottingham International Jazz Piano Competition 2014, Tom Hewson è al suo secondo album per la CamJazz ma con una differenza sostanziale. Nel primo, “Treehouse” del 2013, il pianista si esibiva in trio con Lewis Wright al vibrafono e Calum Gourlay al basso, mentre in questo “Essence”, registrato a Vienna, si avventura nella delicata impresa del piano-solo. Ora ben si conoscono le difficoltà insite nell’affrontare una prova del genere e occorre dire che Tom ne esce bene. Certo, niente di veramente nuovo sotto il sole, ma la conferma di un musicista maturo, che riesce a farsi valere non solo come strumentista ma anche come compositore. Non a caso delle undici tracce del disco ben otte sono sue, cui si aggiungono tre brani rispettivamente di Kenny Wheeler, Charles Mingus e John Taylor. Il pianismo di Hewson è interessante soprattutto dal lato armonico in quanto riesce a creare atmosfere sempre diversificate, fluide cui si aggiungono un controllo assoluto sulle dinamiche e sul ritmo, una propensione melodica sempre presente, percepibile in ogni momento, una continua ricerca timbrica e un tocco magistrale che transita facilmente dal delicato al fortemente percussivo. Il tutto supportato da una forte personalità che si estrinseca compiutamente anche quando il pianista inglese interpreta i tre brani altrui cui prima si faceva riferimento. Si ascolti al riguardo il celeberrimo “Goodbye Pork Pie Hat” di Charles Mingus porto con grande partecipazione mentre, per quanto concerne i brani originali, particolarmente azzeccata la title-track di sicura fascinazione.

Inglese, vincitore del Nottingham International Jazz Piano Competition 2014, Tom Hewson è al suo secondo album per la CamJazz ma con una differenza sostanziale. Nel primo, “Treehouse” del 2013, il pianista si esibiva in trio con Lewis Wright al vibrafono e Calum Gourlay al basso, mentre in questo “Essence”, registrato a Vienna, si avventura nella delicata impresa del piano-solo. Ora ben si conoscono le difficoltà insite nell’affrontare una prova del genere e occorre dire che Tom ne esce bene. Certo, niente di veramente nuovo sotto il sole, ma la conferma di un musicista maturo, che riesce a farsi valere non solo come strumentista ma anche come compositore. Non a caso delle undici tracce del disco ben otte sono sue, cui si aggiungono tre brani rispettivamente di Kenny Wheeler, Charles Mingus e John Taylor. Il pianismo di Hewson è interessante soprattutto dal lato armonico in quanto riesce a creare atmosfere sempre diversificate, fluide cui si aggiungono un controllo assoluto sulle dinamiche e sul ritmo, una propensione melodica sempre presente, percepibile in ogni momento, una continua ricerca timbrica e un tocco magistrale che transita facilmente dal delicato al fortemente percussivo. Il tutto supportato da una forte personalità che si estrinseca compiutamente anche quando il pianista inglese interpreta i tre brani altrui cui prima si faceva riferimento. Si ascolti al riguardo il celeberrimo “Goodbye Pork Pie Hat” di Charles Mingus porto con grande partecipazione mentre, per quanto concerne i brani originali, particolarmente azzeccata la title-track di sicura fascinazione.

Alberto La Neve, Fabiana Dota – “Lidenbrock” – Manitu Records

E’ stato pubblicato il 5 dicembre scorso questo “Lidenbrock – Concert for sax and voice”, il nuovo progetto discografico del sassofonista/compositore cosentino Alberto La Neve e di Fabiana Dota, emergente vocalist napoletana su cui si può certamente puntare. Si tratta di un concept album ispirato dalla figura di Otto Lidenbrock, personaggio che nel noto romanzo fantastico di Jules Verne “Viaggio al centro della Terra” riveste il ruolo del personaggio chiave. Di qui una sorta di viaggio sonoro, una suite divisa in quattro parti, tutte composte da Alberto La Neve, che ripercorrono le tappe fondamentali del romanzo: la prima “Dèpart” ovviamente riferita alla partenza da Amburgo; la seconda “Island” racconta l’arrivo dei viandanti nel punto indicato da Verne come ingresso al centro del mondo; la terza, “Sneffels”, è riferita al vulcano attraverso le cui viscere si arriva al mare sotterraneo; “Retour” infine racconta del faticoso ritorno ad Amburgo. Edito dalla giovane etichetta Manitù Records, l’album è difficile da classificare in quanto i due musicisti dialogano con grande disinvoltura disegnando strutture al cui interno trovano posto, sapientemente mescolate, suggestioni derivanti da loop machine, multi effetti e momenti improvvisativi sempre sorretti da un intento descrittivo che il più delle volte raggiunge l’obiettivo. Certo, come più volte sottolineato, affidare alla musica un intento descrittivo è impresa quanto mai rischiosa ed in effetti anche questa volta ci sono dei momenti di stanca, ma nel complesso l’album ha una sua valenza che ne giustifica l’ascolto.

E’ stato pubblicato il 5 dicembre scorso questo “Lidenbrock – Concert for sax and voice”, il nuovo progetto discografico del sassofonista/compositore cosentino Alberto La Neve e di Fabiana Dota, emergente vocalist napoletana su cui si può certamente puntare. Si tratta di un concept album ispirato dalla figura di Otto Lidenbrock, personaggio che nel noto romanzo fantastico di Jules Verne “Viaggio al centro della Terra” riveste il ruolo del personaggio chiave. Di qui una sorta di viaggio sonoro, una suite divisa in quattro parti, tutte composte da Alberto La Neve, che ripercorrono le tappe fondamentali del romanzo: la prima “Dèpart” ovviamente riferita alla partenza da Amburgo; la seconda “Island” racconta l’arrivo dei viandanti nel punto indicato da Verne come ingresso al centro del mondo; la terza, “Sneffels”, è riferita al vulcano attraverso le cui viscere si arriva al mare sotterraneo; “Retour” infine racconta del faticoso ritorno ad Amburgo. Edito dalla giovane etichetta Manitù Records, l’album è difficile da classificare in quanto i due musicisti dialogano con grande disinvoltura disegnando strutture al cui interno trovano posto, sapientemente mescolate, suggestioni derivanti da loop machine, multi effetti e momenti improvvisativi sempre sorretti da un intento descrittivo che il più delle volte raggiunge l’obiettivo. Certo, come più volte sottolineato, affidare alla musica un intento descrittivo è impresa quanto mai rischiosa ed in effetti anche questa volta ci sono dei momenti di stanca, ma nel complesso l’album ha una sua valenza che ne giustifica l’ascolto.

Massimo Manzi – “Excursion” – Notami

Massimo Manzi è tra i più apprezzati batteristi italiani, eppure era da ben dieci anni che non firmava un album come leader. Per questa sua nuova impresa, Massimo ha chiamato Domingo Muzietti alla chitarra e Massimo Giovannini al basso con l’aggiunta di Echae Kang, un’eccellente violinista e vocalist coreana dotata di una solida preparazione di base conseguita nel campo della musica classica. L’album, va detto subito, è quanto mai godibile dal primo all’ultimo minuto grazie al perfetto affiatamento che il trio, guidato da Manzi, è riuscito ad ottenere con la Kang, Così il violino della Echae si sposa magnificamente con il sound del trio creando un’atmosfera davvero intensa, velata spesso da una nota di suggestiva malinconia, non rinunciando ad un gusto retro particolarmente evidente nel brano “Domingo’s Waltz” in cui il richiamo ai gruppi guidati da Stephane Grappelli e Django Reinhardt è evidente. Ma, a parte questa particolarità, il quartetto si muove attraverso un repertorio fatto in massima parte da brani originali scritti soprattutto dal chitarrista Domingo Muzietti con l’aggiunta di alcuni standards affrontati sempre con consapevolezza ed originalità. Della Kang abbiamo già detto; gli altri componenti il gruppo sono tutti jazzisti di vaglia. In particolare Massimo Giovannini al basso si fa notare per il continuo sostegno fornito all’ensemble mentre Domingo Muzietti, come già accennato, ha modo di evidenziare non solo una squisita capacità strumentale ma anche una bella vena compositiva caratterizzata da una costante ricerca melodica; da sottolineare anche la grande intesa con Massimo Manzi cementata da tanti anni di fruttuosa collaborazione. Infine Manzi non è certo una scoperta: il suo drumming preciso, il suo gusto, la sua esperienza, la capacità di ascoltare i compagni di viaggio sono tutti lì, basta ascoltare con attenzione.

Massimo Manzi è tra i più apprezzati batteristi italiani, eppure era da ben dieci anni che non firmava un album come leader. Per questa sua nuova impresa, Massimo ha chiamato Domingo Muzietti alla chitarra e Massimo Giovannini al basso con l’aggiunta di Echae Kang, un’eccellente violinista e vocalist coreana dotata di una solida preparazione di base conseguita nel campo della musica classica. L’album, va detto subito, è quanto mai godibile dal primo all’ultimo minuto grazie al perfetto affiatamento che il trio, guidato da Manzi, è riuscito ad ottenere con la Kang, Così il violino della Echae si sposa magnificamente con il sound del trio creando un’atmosfera davvero intensa, velata spesso da una nota di suggestiva malinconia, non rinunciando ad un gusto retro particolarmente evidente nel brano “Domingo’s Waltz” in cui il richiamo ai gruppi guidati da Stephane Grappelli e Django Reinhardt è evidente. Ma, a parte questa particolarità, il quartetto si muove attraverso un repertorio fatto in massima parte da brani originali scritti soprattutto dal chitarrista Domingo Muzietti con l’aggiunta di alcuni standards affrontati sempre con consapevolezza ed originalità. Della Kang abbiamo già detto; gli altri componenti il gruppo sono tutti jazzisti di vaglia. In particolare Massimo Giovannini al basso si fa notare per il continuo sostegno fornito all’ensemble mentre Domingo Muzietti, come già accennato, ha modo di evidenziare non solo una squisita capacità strumentale ma anche una bella vena compositiva caratterizzata da una costante ricerca melodica; da sottolineare anche la grande intesa con Massimo Manzi cementata da tanti anni di fruttuosa collaborazione. Infine Manzi non è certo una scoperta: il suo drumming preciso, il suo gusto, la sua esperienza, la capacità di ascoltare i compagni di viaggio sono tutti lì, basta ascoltare con attenzione.

Mattias Nilsson – “Dreams of Belonging” – Mattias Nilsson 01

Ecco uno di quei pochi dischi che, appena finito, hai voglia di reinserire nel lettore per scovarne ogni minimo dettaglio, ogni recondita nuance, ogni piega nascosta nell’affascinante pianismo. Mattias Nilsson, svedese classe 1980, si inserisce a buon diritto nel filone dei grandi pianisti ‘nordici’ ossia di quegli straordinari musicisti che sono riusciti a produrre una musica originale caratterizzata dall’incontro fra la tradizione jazzistica e l’humus particolare del Nord Europa, quell’humus fatto di spazi immensi, grandi silenzi e quindi una dolce soffusa malinconia… il tutto condito da una tecnica superlativa data l’importanza che quei Paesi attribuiscono all’educazione musicale. Non a caso Mattias ha ricevuto nel 2013 il prestigioso premio “Swedish Harry Arnold Scholarship”. Questo “Dreams of Belonging” rappresenta il suo debutto discografico come leader e presentarsi, discograficamente parlando, con un ‘piano-solo’ è impresa quanto mai coraggiosa viste le insidie sempre presenti in performances di questo tipo. Ma, evidentemente, Nilsson si conosce assai bene per capire di essere pronto e i fatti gli hanno dato ragione. Come si accennava in apertura, l’album è delizioso, godibile dal primo all’ultimo istante, con le dita di Mattias che volano sulla tastiera a produrre una musica leggera (ma nell’accezione positiva del termine), ossia non appesantita da inutili orpelli, da vani esercizi di retorica stilistica. Il pianista svedese si appalesa così com’è, sensibile, preparato, non immune dal fascino che proviene sia dalla sua terra sia dal jazz. Così in repertorio figurano otto pezzi tratti dalla tradizione svedese, tre composizioni originali di Mattias e una cover di John Hartford “Gentle on My Mind”; in quest’ambito particolarmente suggestiva la title-track.

Ecco uno di quei pochi dischi che, appena finito, hai voglia di reinserire nel lettore per scovarne ogni minimo dettaglio, ogni recondita nuance, ogni piega nascosta nell’affascinante pianismo. Mattias Nilsson, svedese classe 1980, si inserisce a buon diritto nel filone dei grandi pianisti ‘nordici’ ossia di quegli straordinari musicisti che sono riusciti a produrre una musica originale caratterizzata dall’incontro fra la tradizione jazzistica e l’humus particolare del Nord Europa, quell’humus fatto di spazi immensi, grandi silenzi e quindi una dolce soffusa malinconia… il tutto condito da una tecnica superlativa data l’importanza che quei Paesi attribuiscono all’educazione musicale. Non a caso Mattias ha ricevuto nel 2013 il prestigioso premio “Swedish Harry Arnold Scholarship”. Questo “Dreams of Belonging” rappresenta il suo debutto discografico come leader e presentarsi, discograficamente parlando, con un ‘piano-solo’ è impresa quanto mai coraggiosa viste le insidie sempre presenti in performances di questo tipo. Ma, evidentemente, Nilsson si conosce assai bene per capire di essere pronto e i fatti gli hanno dato ragione. Come si accennava in apertura, l’album è delizioso, godibile dal primo all’ultimo istante, con le dita di Mattias che volano sulla tastiera a produrre una musica leggera (ma nell’accezione positiva del termine), ossia non appesantita da inutili orpelli, da vani esercizi di retorica stilistica. Il pianista svedese si appalesa così com’è, sensibile, preparato, non immune dal fascino che proviene sia dalla sua terra sia dal jazz. Così in repertorio figurano otto pezzi tratti dalla tradizione svedese, tre composizioni originali di Mattias e una cover di John Hartford “Gentle on My Mind”; in quest’ambito particolarmente suggestiva la title-track.

Northbound – “Northbound” – Cam Jazz 7917-2

Northbound è l’insegna del trio composto da Tuomo Uusitalo al piano, Olavi Louhivuori alla batteria (ambedue finnici) e dall’americano Myles Sloniker al basso, cui nell’occasione si aggiunge l’anglo-canadese Seamus Blake al sax tenore. Ecco, quindi, nuovo di zecca un quartetto che ha molte frecce al suo arco. Innanzitutto la bravura dei singoli: si tratta di quattro musicisti giovani ma che hanno ottenuto significativi riconoscimenti a livello internazionale. In secondo luogo – ed è forse quel che più conta – le modalità espressive. Il quartetto si esprime, infatti, su livelli che potremmo definire introspettivi con armonie spesso dissonanti, linee melodiche tutt’altro che facili od orecchiabili e ritmi inusuali. Di qui una musica spesso sghemba, difficile da prevedere, ma sempre ben equilibrata, con un costante controllo delle dinamiche, frutto di un continuo scambio tra i musicisti che si affidano all’estro del momento, all’empatia che si manifesta in sala di incisione, per assumere alternativamente il controllo delle operazioni. Non c’è quindi alcun leader ma quattro jazzisti che si avventurano su terreni inesplorati in cui il viaggio è di per sé più importante della meta da raggiungere (ammesso che la stessa sia stata programmata). L’assenza di un leader non ci esime, tuttavia, dal sottolineare la costante ricerca timbrica e coloristica di Olavi Louhivuori, batterista-percussionista tra i migliori della nuova scena europea, mentre Seamus Blake dimostra ancora una volta perché su di lui si appunti l’attenzione di importanti etichette. Tra i brani, tutti frutto dei componenti il trio, una menzione particolare la meritano “Gomez Palacio” per il gustoso assolo di Myles Sloniker al basso e il ¾ di “Pablo’s Insomnia”.

Northbound è l’insegna del trio composto da Tuomo Uusitalo al piano, Olavi Louhivuori alla batteria (ambedue finnici) e dall’americano Myles Sloniker al basso, cui nell’occasione si aggiunge l’anglo-canadese Seamus Blake al sax tenore. Ecco, quindi, nuovo di zecca un quartetto che ha molte frecce al suo arco. Innanzitutto la bravura dei singoli: si tratta di quattro musicisti giovani ma che hanno ottenuto significativi riconoscimenti a livello internazionale. In secondo luogo – ed è forse quel che più conta – le modalità espressive. Il quartetto si esprime, infatti, su livelli che potremmo definire introspettivi con armonie spesso dissonanti, linee melodiche tutt’altro che facili od orecchiabili e ritmi inusuali. Di qui una musica spesso sghemba, difficile da prevedere, ma sempre ben equilibrata, con un costante controllo delle dinamiche, frutto di un continuo scambio tra i musicisti che si affidano all’estro del momento, all’empatia che si manifesta in sala di incisione, per assumere alternativamente il controllo delle operazioni. Non c’è quindi alcun leader ma quattro jazzisti che si avventurano su terreni inesplorati in cui il viaggio è di per sé più importante della meta da raggiungere (ammesso che la stessa sia stata programmata). L’assenza di un leader non ci esime, tuttavia, dal sottolineare la costante ricerca timbrica e coloristica di Olavi Louhivuori, batterista-percussionista tra i migliori della nuova scena europea, mentre Seamus Blake dimostra ancora una volta perché su di lui si appunti l’attenzione di importanti etichette. Tra i brani, tutti frutto dei componenti il trio, una menzione particolare la meritano “Gomez Palacio” per il gustoso assolo di Myles Sloniker al basso e il ¾ di “Pablo’s Insomnia”.

Gino Paoli, Danilo Rea – “Tre” – Parco della Musica Records

Amate la canzone francese, eseguita in forma quasi minimale, con arrangiamenti che profumano di jazz? Bene, allora questo è un album imperdibile. Si tratta del terzo CD inciso dal duo Danilo Rea pianoforte e Gino Paoli voce, che fa seguito a “Due come noi che…” e “Napoli con amore” e a, nostro avviso, si tratta dell’album migliore della trilogia. I due hanno scelto un repertorio straordinario incidendo dodici brani tutti di spessore e dovuti ad alcuni tra i migliori compositori francesi del genere quali Charles Trenét, Jacques Breil, Gilbert Becaud, Joseph Kosma, Jack Prévert, Leo Ferrè cui si aggiungono “Non andare via” e “Col tempo”, tradotti in italiano dello stesso Gino Paoli. L’album ti prende sin dalle primissime note e disegna atmosfere di rara suggestione, velate da una diffusa malinconia che la voce di Paoli e il raffinato pianismo di Rea rendono al meglio. Intendiamoci: qui di jazz ce n’è poco, ma poco importa dal momento che la musica è ottima indipendentemente dal suo tasso di ‘jazzità’. Il fatto è che i due protagonisti non devono certo dimostrare alcunché. Gino Paoli è uno dei più grandi cantautori italiani ed è stato tra i primi ad introdurre nel nostro vocabolario musicale la canzone francese, mettendo così la sua arte al servizio di altri. Danilo Rea è uno dei migliori pianisti che l’intero Vecchio Continente possa vantare e che ha trovato la sua peculiare cifra stilistica proprio nel saper padroneggiare, al meglio, il mix tra jazz e altre musiche, soprattutto canzoni e arie liriche. Di qui la grande sicurezza con cui i due hanno affrontato – e superato – questa prova pur impegnativa che, almeno per il momento, dovrebbe concludere questa prestigiosa e fruttuosa collaborazione.

Amate la canzone francese, eseguita in forma quasi minimale, con arrangiamenti che profumano di jazz? Bene, allora questo è un album imperdibile. Si tratta del terzo CD inciso dal duo Danilo Rea pianoforte e Gino Paoli voce, che fa seguito a “Due come noi che…” e “Napoli con amore” e a, nostro avviso, si tratta dell’album migliore della trilogia. I due hanno scelto un repertorio straordinario incidendo dodici brani tutti di spessore e dovuti ad alcuni tra i migliori compositori francesi del genere quali Charles Trenét, Jacques Breil, Gilbert Becaud, Joseph Kosma, Jack Prévert, Leo Ferrè cui si aggiungono “Non andare via” e “Col tempo”, tradotti in italiano dello stesso Gino Paoli. L’album ti prende sin dalle primissime note e disegna atmosfere di rara suggestione, velate da una diffusa malinconia che la voce di Paoli e il raffinato pianismo di Rea rendono al meglio. Intendiamoci: qui di jazz ce n’è poco, ma poco importa dal momento che la musica è ottima indipendentemente dal suo tasso di ‘jazzità’. Il fatto è che i due protagonisti non devono certo dimostrare alcunché. Gino Paoli è uno dei più grandi cantautori italiani ed è stato tra i primi ad introdurre nel nostro vocabolario musicale la canzone francese, mettendo così la sua arte al servizio di altri. Danilo Rea è uno dei migliori pianisti che l’intero Vecchio Continente possa vantare e che ha trovato la sua peculiare cifra stilistica proprio nel saper padroneggiare, al meglio, il mix tra jazz e altre musiche, soprattutto canzoni e arie liriche. Di qui la grande sicurezza con cui i due hanno affrontato – e superato – questa prova pur impegnativa che, almeno per il momento, dovrebbe concludere questa prestigiosa e fruttuosa collaborazione.

Salvatore Pennisi – “Jexx Machina”

Dopo“Braintrain” del 2012, segnalato in questa stessa rubrica, Salvatore Pennisi si ripresenta con questo album davvero particolare sia negli intenti sia nei risultati. Per capire appieno l’album bisogna innanzitutto evidenziare come Pennisi, oltre che musicista a tutto tondo, è ingegnere elettronico e professore ordinario all’università di Catania dove insegna microelettronica. Di qui il suo interesse per le nuove tecnologie cui si è rivolto per la realizzazione di questo CD. In effetti, come spiega lo stesso Pennisi, se si esclude il valido contributo di Giuseppe Asero al sax registrato in studio, tutto il resto della musica è stato realizzato dallo stesso Pennisi all’interno di un computer. Insomma una sorta di sfida tendente a dimostrare come sia possibile generare “jazz dalla macchina” (da cui il titolo), ricreando mediante la tecnologia suoni acustici per farli convivere con suoni puramente digitali e far confluire il tutto in atmosfere di musica “viva”. Obiettivo raggiunto? Se si ascolta il disco senza le premesse sopra dette, non si ha la sensazione di una musica scaturita da un computer. Quindi sotto questo aspetto Pennisi ha perfettamente raggiunto lo scopo. Ciò detto si tratta di musica qualitativamente rilevante? A parte qualche momento di stanca, inevitabile in un’operazione siffatta, l’album si ascolta con piacere evidenziando alcune punte di eccellenza come in “Sparks” e la title track sorretti da una trascinante carica ritmica o nel suggestivo “A Tangible Thought”. Da sottolineare, infine, come Pennisi non dimentichi il contesto in cui si trova ad operare; di qui l’inserimento di una frase pronunciata da Paolo Borsellino nel giugno del 1992, in cui si salutava con soddisfazione la marcia indietro del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva deciso di rimettere in piedi il pool antimafia.

Dopo“Braintrain” del 2012, segnalato in questa stessa rubrica, Salvatore Pennisi si ripresenta con questo album davvero particolare sia negli intenti sia nei risultati. Per capire appieno l’album bisogna innanzitutto evidenziare come Pennisi, oltre che musicista a tutto tondo, è ingegnere elettronico e professore ordinario all’università di Catania dove insegna microelettronica. Di qui il suo interesse per le nuove tecnologie cui si è rivolto per la realizzazione di questo CD. In effetti, come spiega lo stesso Pennisi, se si esclude il valido contributo di Giuseppe Asero al sax registrato in studio, tutto il resto della musica è stato realizzato dallo stesso Pennisi all’interno di un computer. Insomma una sorta di sfida tendente a dimostrare come sia possibile generare “jazz dalla macchina” (da cui il titolo), ricreando mediante la tecnologia suoni acustici per farli convivere con suoni puramente digitali e far confluire il tutto in atmosfere di musica “viva”. Obiettivo raggiunto? Se si ascolta il disco senza le premesse sopra dette, non si ha la sensazione di una musica scaturita da un computer. Quindi sotto questo aspetto Pennisi ha perfettamente raggiunto lo scopo. Ciò detto si tratta di musica qualitativamente rilevante? A parte qualche momento di stanca, inevitabile in un’operazione siffatta, l’album si ascolta con piacere evidenziando alcune punte di eccellenza come in “Sparks” e la title track sorretti da una trascinante carica ritmica o nel suggestivo “A Tangible Thought”. Da sottolineare, infine, come Pennisi non dimentichi il contesto in cui si trova ad operare; di qui l’inserimento di una frase pronunciata da Paolo Borsellino nel giugno del 1992, in cui si salutava con soddisfazione la marcia indietro del Consiglio Superiore della Magistratura che aveva deciso di rimettere in piedi il pool antimafia.

Pollock Project – “Speak Slowly Please!” – Behuman Records

Questo è il quarto album del Pollock Project che da trio è diventato quartetto; così accanto al leader, il pianista, percussionista e compositore Marco Testoni, ritroviamo Elisabetta Antonini (voce, live electronics) e Simone Salza (sassofoni e clarinetto) cui si aggiunge il chitarrista svedese Mats Hedberg. Special guests: Primiano Di Biase al piano, Giancarlo Russo e Guido Benigni al basso. In programma sette originali di Testoni (uno con il testo della cantautrice irlandese Kay McCarthy) e due omaggi a Miles Davis (“So What”) e Frank Zappa (“Watermelon In Easter Hay”). Il risultato è ancora una volta notevole: innanzitutto è rimasto ben strutturato l’equilibrio del gruppo che continua a muoversi con un sapiente e misurato uso dell’elettronica cui si contrappone il sound della voce e degli strumenti acustici, puzzle in cui si inserisce senza problema alcuno il chitarrista svedese Hedberg. All’inizio l’album richiama il sound dei Weater Report poi, nel secondo brano, ecco il richiamo ai Gotan Project … ma il clima è rotto da un intervento di Salza dopo di che, come altre volte, il gruppo si avvia ad assumere quella sua precisa identità che avevamo riscontrato nei precedenti album. Così la musica si mantiene eterea a soddisfare sia l’amante di sonorità più moderne, più caratterizzate dall’elettronica, sia l’appassionato di jazz grazie soprattutto alle sortite solistiche di Simone Salza. E queste caratteristiche il gruppo le conserva anche quando esegue brani assai impegnativi come il davisiano “So What” preso a tempo veloce e impreziosito da una superba performance di Elisabetta Antonini. Comunque il brano che ci ha maggiormente convinti è la title-track una ballad che la dice lunga sulla capacità compositive di Testoni e sulle possibilità interpretative del gruppo.