da Amedeo Furfaro | 08/Feb/2024 | News, Primo piano

Cari amici jazzofili, così come lo scorso anno pubblichiamo un pezzo di Amedeo Furfaro che continua, giustamente, a insistere su un tasto ben specifico: essere una sorta di sprone affinché il Festival dia spazio anche ai generi musicali meno mainstream tra cui, ovviamente, il jazz. Dato che non scriverò alcunché sul Festival, mi sono permesso di aggiungere alla nota di Furfaro una mia considerazione su quello che personalmente considero uno dei momenti più bassi raggiunti dalla televisione Italiana durante tutta la sua ormai lunga vita. (G.G)

*****

Repetita juvant, dicunt. Ed eccoci ancora qui a discettare del Festival della Canzone Italiana per chiederci, a partire proprio dalla detta denominazione, se tutta la canzone italica vi sia rappresentata. Certo il Festival è divenuto un megacontenitore in cui ospitare dell’altro anche perché sarebbe inopportuno isolare in vitro la canzone dal resto (società, cinema, varietà, moda, attorialità, gossip etc.) poiché la canzone è immersa fino al collo nel mondo che la circonda. Epperò la sensazione che una parte del mondo canoro nostrano sia scarsamente presente è forte, ancora in questa edizione.

E non parliamo solo del jazz – il che ci additerebbe al pubblico ludibrio per “conflitto di interessi”, musicali, s’intende – ma anche di altri filoni i cui interpreti potrebbero essere ben degni di gareggiare occupando, distintamente per sezione, un qualche spazio nelle prime tre serate (una alla volta, per carità!). Un po’ come per l’Orpheus Award, l’articolazione potrebbe essere una triade di generi che andrebbe a coprire gran parte delle “macchie di leopardo” lasciate dalla attuale conformazione del festival. Ecco, a seguire, i termini della proposta:

- lezione canzone lirico-classica.

- Sezione canzone jazz/Blues.

- Sezione canzone napoletana/ ethno-world.

L’obiezione che ci si potrebbe aspettare è che, spruzzati qua e là, assieme a pop melodico cantautorale rap rock etc. ci sono già spezzoni di jazz, lirica, musica partenopea etc. Ma il tutto è affidato a criteri variabili mentre il nodo sarebbe garantire ai tre settori di cui sopra un minimo di visibilità e di chance nel cimentarsi, non più esclusi dalla kermesse della città dei fiori.

E lo share, dove lo mettiamo, lo share? Si, qualcuno cambierà canale. Ma ci sono varie fasce di telespettatori che risultano ad oggi desaparecidos e che potrebbero tornare a pigiare i tasti del telecomando direzione Sanremo compensando “perdite” magari irrisorie. E poi, comunque, la corazzata Rai schierata davanti a quel porto ligure andrebbe a riprendere uno spettacolo in cui anche gruppi “minoritari” di telespettatori, non “riserve indiane”, che pagano idealmente il biglietto tramite il canone, avrebbero modo e occasione di riconoscersi in una programmazione a tutto campo, nazionale oltre che pop(olare).

A chi rivolgere questa modesta proposta? Ad Amadeus, in primis, se verrà confermato direttore artistico anche per il prossimo anno, in ciò anticipando in qualche modo la politica con il suo “premierato” di fatto. O comunque a chi avrà la competenza decisionale pro-tempore, confidando nella possibilità che il palcoscenico dell’Ariston possa diventare veramente “aperto”.

Amedeo Furfaro

Comunque non possiamo concludere questa “lettera aperta” senza citare il caso scandaloso di John Travolta: ma si può invitare un’icona del cinema mondiale per fargli fare quella figura di merda? Io credo di no; di qui un altro piccolo suggerimento: il Festival si doti di qualcuno che sappia scrivere i testi del programma altrimenti si andrà sempre peggio. E il fatto che gli italiani si ostinino a guadare il Festival, non significa che lo stesso risulti un prodotto di qualità quale invece dovrebbe essere e a tutt’oggi non è. (G.G.)

Comunque non possiamo concludere questa “lettera aperta” senza citare il caso scandaloso di John Travolta: ma si può invitare un’icona del cinema mondiale per fargli fare quella figura di merda? Io credo di no; di qui un altro piccolo suggerimento: il Festival si doti di qualcuno che sappia scrivere i testi del programma altrimenti si andrà sempre peggio. E il fatto che gli italiani si ostinino a guadare il Festival, non significa che lo stesso risulti un prodotto di qualità quale invece dovrebbe essere e a tutt’oggi non è. (G.G.)

da Marina Tuni | 28/Mar/2023 | Eventi, News, Primo piano

Anche per quest’anno operazione compiuta e con pieno successo.

Organizzato dall’Associazione Promozione Arte, si è chiuso l’ORPHEUS AWARD (Premio della Critica per produzioni di fisarmonica e tutta la famiglia delle ance, di cui il nostro direttore Gerlando Gatto è direttore artistico) rivolta ad artisti italiani. Occorre sottolineare come anche l’edizione di quest’anno abbia pienamente confermato le scelte degli organizzatori compiute nel recente passato. Quindi produzioni per lo più digitali e non coerenti con le canoniche durate dei CD: si parla di SINGOLI, di EP o brani unici ma di lunga durata.

Stante l’elevato numero di artisti partecipanti, evidentemente il nuovo regolamento è stato apprezzato dai musicisti; lo stesso dicasi per i numerosi critici che hanno partecipato all’evento, esprimendo tre preferenze per ogni sezione – classica, jazz, world – cui si affianca il premio alla carriera.

-

- Kramer e Beltrami

-

Quest’ultimo è stato conferito ad una vera e propria icona della fisarmonica: Wolmer Beltrami. Nato a Breda Cisoni il 23 maggio 1922, da ‘ragazzo prodigio’ qual era, Wolmer già a 16 anni aveva la sua orchestra con cui si esibì per molti mesi in alcuni grandi alberghi. Nel 1947, si costituì il celebre duo Kramer-Beltrami mentre con l’avvento della televisione in Italia formò il Trio con le sorelle Luisa e Leda, con le quali negli anni ’50 effettuò alcune tournée in Medio Oriente. Nel 1960 ebbe un importante riconoscimento: l'”Oscar Mondiale della Fisarmonica”.

Straordinario virtuoso, Beltrami è giustamente ricordato anche come compositore immaginifico: tra le sue “creature” da citare “Il treno”, “Carovana negra”, “Squadrone bianco”.

E veniamo adesso alla tre sezioni attraverso cui si articola l’Orpheus.

Per il jazz sono risultati vincitori Simone Zanchini e Gabriele Mirabassi con “Il Gatto e la Volpe” Egea Records.

Per la classica Marco Gemelli con ‘El Tiburon’ Ars Spoletium Publishing&Recording; infine per la world/popular, ancora un duo costituito da Flaviano Braga e Simone Mauri con ‘Ma però’ della Caligola Records.

Va ricordato come la manifestazione non sarebbe stata possibile senza l’impegno e l’abnegazione di un piccolo ma efficiente staff che oltre al già citato direttore artistico, comprende Renzo Ruggieri presidente dell’APA e vero motore della manifestazione, affiancato da Giuseppe Di Falco e Andrea Di Giacomo ambedue segretari.

A vostra disposizione il video della serata in cui, per l’appunto, sono stati comunicati i risultati delle segnalazioni operate dai critici.

Marina Tuni – Redazione APdJ

da Alessandro Fadalti | 13/Ott/2022 | Guide all'ascolto, News, Primo piano

Per cosa ci piacerebbe essere ricordati dopo la nostra morte? Solo a sentire questa domanda si materializzano ambienti rumorosi di bocche che in un flusso infinito recitano un monologo adornato di fantasticherie intime ed infinite, oppure risme di fogli bianchi che vengono incisi da penne fino a finire l’inchiostro, sfogliandoli freneticamente fino a creare una sorta di testamento immaginario da dedicare al mondo; o magari nessuna risposta, una pausa a cui non seguirà alcuna nota: il vuoto. Pensare all’oltre mondo è umanamente comune, l’abbiamo fatto tutti e immaginare quale memoria lasceremo di noi è un tema caldo. Una volta che si spengono le luci del nostro palco gli spettatori si alzano, cominciano a mettersi in fila i tuoi dolci affetti, conoscenti, colleghi, amici e parenti che non vedono l’ora di scrivere un epitaffio d’amore da dedicarti. L’unico dispiacere è che qualunque discorso propinato finisce in una damigiana da cui tracannano i provetti poeti fino ad affogare. Tutti alzano il gomito in questo rituale di auto terapia per affrontare la morte, mentre tu, che dovresti essere il diretto destinatario di ogni poesia recitata al brindisi, non potrai mai ascoltare quello che gli altri hanno da raccontare di te stesso. Quindi ha davvero senso spedire una lettera a un morto? No, meglio scrivere per quelli che restano, perché creare memoria è più importante che rispondere agli ipotetici capricci di un defunto, difatti lui non può nemmeno ribattere e dir la sua a meno che i medium non diventino avvocati e notai degli spiriti dell’aldilà.

Questo preambolo ci pone nell’ottica di ricercare quale sia l’approccio migliore per raccontare post mortem una vita musicale così intensa di significati ed eterogenea come quella di Pharoah Sanders. Un musicista del suo calibro è un poliedro complesso, in ogni angolo si rispecchia una storia che differisce per prospettiva ma si interseca per eventi. Immaginando di voler camminare sopra questa gigantesca forma geometrica ci si renderebbe presto conto che per coglierne il centro, quindi il nucleo e la sua anima, non si può solo camminare a zonzo senza farsi domande, serve un aiuto. Un album potrebbe essere la grande guida che ci serve per non perderci.

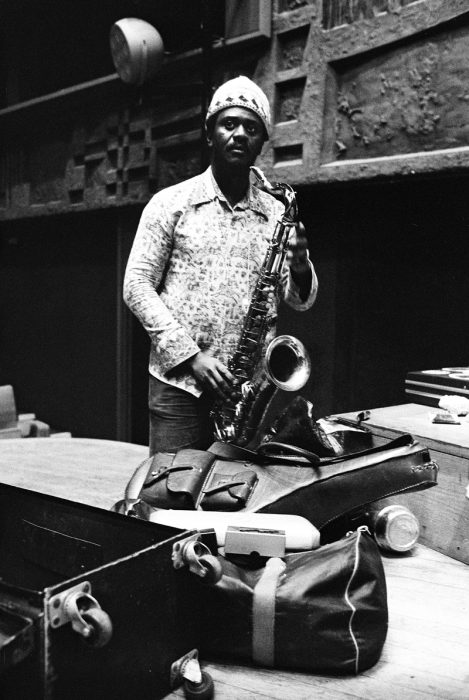

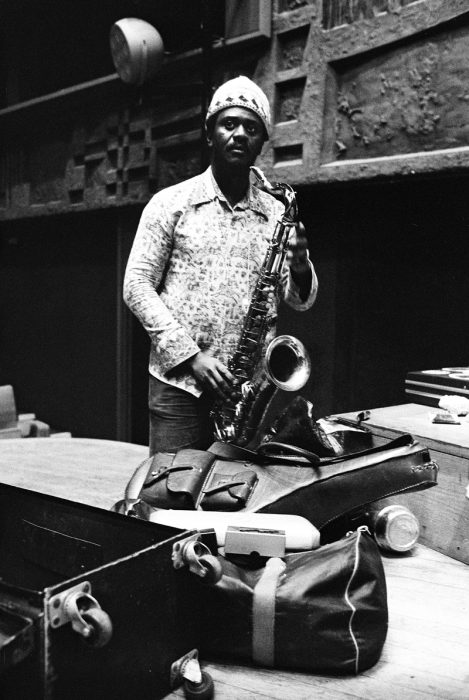

La guida che voglio proporre è un  Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.

Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.

Love is Here part I/part II

Love is Here part I/part II

Il seguente brano potrebbe essere tanto un inedito quanto un arrangiamento improvvisato estremamente articolato di Love is Here To Stay, fatto sta che troverà pubblicazione per la prima volta in un album del 1978 Love Will Find a Way, accompagnato dalla splendida voce della cantante Phyllis Hyman. Il fatto che sia stato eseguito nel 1975 a Parigi, per venir poi pubblicato solo tre anni dopo, lo rende un esempio calzante del processo creativo del faraone. Sanders non è il tipico musicista con la matita pronta in mano a calcare il pentagramma, il punto di partenza è sempre quello dell’improvvisazione da cui si generano idee e motivi, dispiegandosi in una cosiddetta forma estesa (approccio tipico nell’estetica free), ma in questo caso è più corretto chiamarla Suite, come lui la concepiva: improvvisazioni molto lunghe ma divise in due parti. Andando oltre il contesto, quello che sentiamo di primo impatto è un forte senso energico da parte di tutto il gruppo a partire dal pianismo percussivo di Danny Mixon, alla batteria serrata di Greg Bandy in cui si inserisce l’ostinato basso di Calvin Hill, talmente intenso che sembra di poter sentire le dita della pelle levigarsi su quelle corde e infine il sassofono tenore di Sanders, che comincia con un lirismo e una dolcezza ingannevole nell’eseguire il tema. Un inganno perché nei primi minuti qualcuno potrebbe soltanto dire che è molto bravo, ha una tecnica solida ma non fuori dal comune al suo strumento; tuttavia, man mano che passano le battute ci si accorge presto di cos’abbia di così particolare da catturare ogni orecchio. La sensazione è che l’ancia venga strozzata e la campana d’ottone vibri ad altissima magnitudo, con un fluire rapidissimo di raggruppamenti di note in scala che assomigliano quasi a un glissando, altre volte si sofferma su ritmi irregolari arrivando fino a dei sovracuti urlanti, lo screaming come lo definivano alcuni, che però in Sanders si fonde a uno stile che è in parte erede del sassofonismo di Coltrane. A partire dall’album Soultrane (1958), il critico Ira Gelter in un articolo su Down Beat dello stesso anno, chiama Sheets of Sound questo approccio al sassofono. Viene da stupirsi pensando a come Sanders sia un musicista in grado di essere così aggressivo e dolce allo stesso tempo mentre suona, ma in questa duplicità passano in mezzo molti stati d’animo, ci si rende conto abbastanza in fretta di quanto la sua palette espressiva sia più complessa e variegata rispetto a quella manciata di note del tema all’inizio del brano. L’effetto è seducente, ci sentiamo lentamente magnetizzati, solo dopo solo, brano dopo brano mentre veniamo accompagnati dalla direzione di queste energie in gioco. La forza è talmente trascinante anche nel solo di pianoforte per fare un esempio, in cui ascoltiamo giochi di simili intenzioni gestuale tra registri e intensità esecutiva; percepiamo quindi una coesione tipica di quei musicisti che riescono a entrare nella misteriosa dimensione dell’Interplay.

Udin&Jazz 2008 – ph Luca A.d’Agostino

Farrell Tune

Se quella sera tra il pubblico ci fosse stato un ascoltatore casuale di jazz, trascinato di peso in quell’auditorium da un amico a sentire per la prima volta un concerto di Sanders, potrebbe essersi chinato di lato durante i primi applausi per sussurrare con stupore ed entusiasmo al suo vicino di posto: “Che figata oh! Ma scusa, chi è questo Sanders?”. Farrell “Pharoah” Sanders rientra tra quei jazzisti che in quegli anni hanno vissuto storie di vita simili tra esordi e scelte intraprese, curiosamente tutti sono arrivati ad incontrarsi e a collaborare nell’ambito della cosiddetta new thing: sono nati e cresciuti in ambienti di ghetto delle grandi città o negli stati periferici dell’America, hanno scoperto l’amore per il jazz o attraverso la musica della messa afroamericana o con la band delle High School, infine hanno creato una propria formazione o hanno tentato di piazzarsi a fianco di qualche nome grosso. La città natale di Sanders è Little Rock in Arkansas, uno stato dove i locali per suonare sono divisi come in una scacchiera, quelli per i bianchi e quelli per i neri, in questi ultimi era il rhythm and blues con i suoi ritmi molto ballabili e le note piacenti a far da padrone, un genere che ha fatto da palestra negli anni giovanili di molti jazzisti dell’epoca. Questa condivisione di destini simili è forse uno dei motivi per cui tutti questi musicisti free riuscivano a entrare così fortemente in connessione gli uni con gli altri; mi riferisco a persone del calibro di Archie Shepp, Albert Ayler, Ornette Coleman, Billy Higgins, Don Cherry e Cecil Taylor… Però, volendo scavare più a fondo su chi sia Farrell Sanders dovremmo allontanarci un minimo da meri dati storiografici e rivolgerci al diretto interessato. In merito è interessante quello che emerge in una delle interviste più semplici e umane che lui abbia mai fatto, quella realizzata da Nathaniel Friedman per il New Yorker nel gennaio 2020. Le risposte di Sanders non sono prolisse, arrivano dritte al punto. Quello che emerge è una persona perfezionista nel suo esperire la musica. Nel suo periodo di grande attività con la Impulse! capitava di rifare dei take, nonostante nelle registrazioni di musica a improvvisazione libera è piuttosto raro, in quanto la direzione sonora che si stava creando non gli piaceva tanto. Scherzo beffardo però vuole che poi, andando a riascoltare quei take appena interrotti, si divorava le mani quando si accorgeva -troppo tardi – di quanto fosse bello ciò che stava succedendo. Anche ad album completato la storia non cambiava, riascoltava le sue stesse opere già pubblicate e trovava continuamente passaggi e note al loro interno dove poter redarguirsi esclamando “potevo farlo meglio”. Con Impulse! Gli capitava di dover registrare anche due o tre album all’anno, però questo non frenava il suo perfezionismo, perché esso si lega anche alla ricerca di novità: si nota infatti come in ogni album di quel periodo c’è un perenne tentativo di rinnovarsi. Non passava molto tempo prima che considerasse invecchiata un’idea musicale, a tal punto che quando alla veneranda età di 79 anni parla della ricerca di un suono che lo renda soddisfatto, ammette di non averlo ancora trovato. Arriva a confessare come in realtà non sia mai esistito un singolo album dove fosse pienamente compiaciuto del suono ottenuto. In un altro aneddoto racconta un dettaglio che ci fa capire quanto fosse esasperato questo atteggiamento nei confronti della ricerca del suono: consumava scatole e scatole di ance, le provava tutte scegliendole e buttando via quelle che non suonavano giuste. Questa ricerca ossessiva del nuovo spiega come mai la sua discografia sia stilisticamente variegata, non sopporta l’idea di doversi ripetere quando suona, non vuole mantenere quell’approccio burocratico nei confronti della musica tipico di certi suoi colleghi… Il paradosso, però, è che quando ascolta la musica di questi ultimi ne rimane affascinato dalla bellezza e si chiede cosa stiano usando per suonare così bene. Ulteriore dettaglio che ci fa capire al meglio chi è e la sua musica è certamente la sua attrazione per i paesaggi sonori, sin da piccolo gli piaceva sentire il rumore delle cose e cita alcuni esempi come il cigolio delle macchine vecchie per strada, il rumore delle onde, i treni che sfrecciano sulla ferrovia, gli aeroplani che decollano. Questo atteggiamento lo ha portato sempre a cercare di trasformare i suoni brutti, che lo ammaliavano, in belli in qualche modo. Il tassello mancante a questa sintesi della sua umanità sta in un’altra intervista; quella del 1995 per la rete televisiva BBC, dove ci fa capire come lui suonerebbe qualsiasi cosa cercando di trasformarla in qualcosa di bello, spiegando come lui sia una persona che non ha scopi al di fuori di voler semplicemente esprimersi. Questo brano lo rappresenta al meglio, pensandoci, un semplice tema porta in stile Rhythm and Blues dove la sua ripetitività diventa invisibile in quanto non più un centro d’attrazione musicale grazie ai musicisti che improvvisano con grande libertà e tutto suona così fresco e nuovo ad ogni passaggio; un trucco apparentemente semplice, ma in realtà molto difficile da padroneggiare.

The Creator Has a Masterplan / I Want To Talk About You

The Creator Has a Masterplan è quasi certamente il brano più iconico di Pharoah, in questo live possiamo sentirlo in una versione ridotta con un taglio dell’introduzione e della prima sezione dal carattere lento e contemplativo. Comincia direttamente dalla seconda sezione, la più rapida, mantenendo quello scambio tra momenti frenetici e feroci con lo stile aggressivo di Sanders. A questo segue uno dei più classici degli standard jazz come I Want To Talk About You di Billy Eckstine. Sembra strano che questi due brani possano essere messi vicini, ma restituiscono un’immagine della sua visione musicale ed estetica di vita, ci permettono di capire quanto due persone con cui ha collaborato negli anni ’60 lo abbiano segnato e influenzato nel mestiere del musicante: Sun Ra e John Coltrane. Sanders nel 1962 arriva a New York, una metà che ha lo stesso sapore italiano del classico “vai a Milano, lì c’è tutto”. Sempre nell’intervista per il New Yorker spiega come sia arrivato nella grande mela facendo l’autostop, con un portafoglio vuoto di verdoni ma pieno di verde… speranza, cimentandosi in una vita da senzatetto pur di respirare l’ossigeno dei quartieri dove si suonava il jazz più sperimentale e spinto. Inizialmente cerca di arraffare i soldi per poter mangiare in ogni modo, addirittura donando il sangue per appena diciassette dollari, ma il flusso degli eventi lo trasporta nel luogo giusto al momento giusto. Uno dei lavori più stabili che ha avuto era il cuoco e una sera al Greenwich Village viene notato da Sun Ra che lo vorrà nella sua Arkestra, questa fu l’occasione per compiere il primo balzo da sogno americano del jazzista. Suonare nel 1964 con l’Arkestra, sicuramente una formazione così folle e rivoluzionaria come il suo capo, non poteva che ispirarlo nelle sue avventure seguenti. Ci sarebbe un sacco da scrivere su come Sun Ra abbia praticamente gettato le basi per l’estetica cosmica e meditativa del jazz che verrà di lì in poi, ma tralasciando discorsi su possessioni aliene rivelatrici di verità sull’esistenza dei terrestri e del cosmo, basti sapere un dettaglio utile a questa narrazione, Sun Ra era affascinato sin da piccolo alla cultura egizia, da quando in televisione aveva assistito al ritrovamento della tomba di Tutankhamon. Proprio attraverso la cultura egizia una buona fetta degli afroamericani di quell’epoca cominciano il cosiddetto esodo di ritorno verso la Madre Africa e l’Islam. Questo ci porta a capire come mai Sun Ra rinominerà Faraone il suo amico e collega Farrell Sanders, è quindi impossibile slegare questa esperienza quando pensiamo all’immagine di Pharoah con il suo vestiario che ci fa intendere come quell’eredità dell’Arkestra sia diventata parte di lui. Il Creatore ha un piano superiore, riprendendo il concetto islamico di unicità del Tawhid e questa idea spiega come il flusso abbia guidato Pharoah fino a quel punto. Questo piano superiore però non è di certo ancora arrivato alla sua realizzazione, perché l’anno dopo la storia di Sanders si incrocia con quella di Coltrane nell’album Ascension. I due già avevano stretto amicizia quando si erano incontrati in California nel 1959. Nel ’58 Sanders si iscrive all’Oakland Junior College in California per studiare arte e musica, portando avanti la sua passione per la pittura, tuttavia non smette di suonare. Porta a termine un affarone, baratta il suo clarinetto con un sassofono d’argento che a sua volta scambierà con un vecchio modello di tenore come ha sempre voluto. In quella California, dove per suonare nessuno fa questioni sul colore della pelle, incontra John Coltrane. Il loro rapporto viene spesso condito da grandi discorsi mistici, ma sia Coltrane sia Sanders ne parlano con la semplicità di due migliori amici che raccontano l’uno dell’altro. Erano entrambi molto silenziosi, non avevano molto da dirsi, ma quando erano vicini si capivano con qualche sguardo o frase breve. Un episodio che spiega al meglio la profondità del loro rapporto sta di nuovo in quel perfezionismo a volte assillante di Sanders, chiedeva spesso durante le sessioni se il suo suono andasse bene, se le sue note erano giuste o cozzassero, ma Coltrane non rispondeva quasi mai. A furia di insistere però un giorno Coltrane esordì con un semplice “Sì va bene così, tu continua a soffiare”. Poche parole, a dimostrazione di quanto John conoscesse bene l’indole di Sanders. Nelle note di copertina dell’album Live At Village Vanguard Again, leggiamo invece un discorso più lungo – ripreso da Nat Hentoff – di Trane che recita: «Pharoah è un uomo di grandi risorse spirituali. È sempre alla ricerca della verità. Cerca di permettere al suo spirito di guidare le sue azioni. È un uomo che ha, oltre al resto, energia, onestà mentale e che va dritto all’essenza delle cose. Mi piace moltissimo la forza con cui suona. Inoltre, è uno degli innovatori e io mi considero fortunato per il fatto che si sia dimostrato disposto ad aiutarmi, a far parte del nostro gruppo». Hanno due personalità simili nella vita, ma si colmano nelle loro differenze, questo punto sfugge spesso quando si parla erroneamente di come e cosa Sanders abbia ereditato del sassofonismo di Coltrane. La verità è che le loro sonorità sono complementari ed è per questo che assieme suonavano così bene, si inseriscono in un rapporto dialettico, infatti, Sanders è tra i pochi musicisti che sono rimasti fissi nel quintetto di Trane fino alla morte nel ‘67. Tutto questo discorso ci fa capire come in fondo non c’è nulla di così mistico nel rapporto tra loro due, è vero che erano delle persone profondamente spirituali ma ciò non vuol dire che fossero dei santoni invasati di parole ispiratrici e religiose come spesso li si dipinge. Da un lato Coltrane arrivava a chiudersi in camera e disegnare linee nel circolo delle quinte o creare scale usando sequenze numeriche matematiche, mentre Sanders aveva un poderoso istinto a guidarlo quando imboccava l’ancia, tuttavia, dopo ore e ore a fare improvvisazioni libere, come racconta lo stesso Sanders, i due si concedevano di divertirsi suonando qualche standard e alcune ballad. In tal senso, a mio parere, un pezzo come I Want to Talk About You, ci rivela molto sull’influenza di Coltrane su Sanders, più di quanto non lo facciano album come Tauhid, Karma, Summun Bukmun Umyun, Jewels of Thought o andando più in là negli anni, Elevation.

Love is Everywhere

Pharoah Sanders – Udin&Jazz 2008 – ph Luca A. d’Agostino

L’ultimo brano riporta alla memoria una frase che disse un altro dei suoi amici con cui collaborò per anni, il pianista Lonnie Liston Smith, che in un’intervista con Chris Parkin racconta cosa significasse suonare con Sanders: «Sembrava che cantasse più note contemporaneamente e proprio in quel periodo stavo cercando di tirar fuori nuove potenzialità dal mio pianoforte a coda, suonando con l’avambraccio per ottenere un suono più potente. Ho chiesto a Pharoah: “Come fai ad avere questo suono?” Lui mi ha risposto; “Ma anche tu suoni come se avessi più di dieci dita!”. A lui piaceva spingersi sempre oltre il limite». Questo discorso di spingersi oltre il limite mi ha sempre ispirato e fa riflettere su quello che è il discorso che voglio portare in chiusura di quest’album. È innegabile e stupefacente come in dieci anni e una dozzina di album Pharoah Sanders sia diventato un musicista completo già a metà degli anni ’70. Quel bisogno di ricercare la verità e rinnovarsi non gli permettono di frenarsi, non è sufficiente ciò che ha già fatto e la sua spinta creatrice lo porta in più direzioni negli anni a venire. Per un periodo, sul finire degli anni ’70, torna indietro nella musica, abbandonando l’estetica spirituale, riabbracciando musiche più vicine alla tradizione blues come l’Hard Bop o riesplorando il Modal stile West Coast. Arriva nel 1994 a viaggiare in Marocco dove conoscerà la musica Gnawa e registrerà The Trance of Seven Colors con Mahmoud Guinia. Sanders cambia spesso etichetta nel corso della sua carriera, incidendo per dieci etichette diverse, suonando con ogni musicista di ogni estrazione in virtù di quel processo di trasformazione di cui abbiamo parlato. Non si può non restare affascinati da una spinta propulsiva alla creazione come la sua, talmente potente che nel 2021 ritorna in studio dopo lungo tempo registrando Promises, un album con il producer britannico Floating Points e la London Shymphony Orchestra. Il suo sassofono ha ormai raggiunto gli ottant’anni suonati, ascoltandolo riconosciamo subito il suo stile; eppure, ci appare un’altra volta come qualcosa di nuovo mentre veniamo trasportati nel suo mondo con quei nove movimenti attorno allo stesso motivo, racchiudendo forse il migliore album del jazz del ventunesimo secolo. Mi piace pensare che alla fine della sua vita sia riuscito a trovare almeno in quell’album quella sonorità perfetta, senza macchie, quella che con certezza può affermare che gli piace, senza rimuginarci sopra, quella che, in sintesi, ha sempre voluto trovare, ma quanta ironia se pensiamo come un anno prima in quella intervista con Friedman dice di non aver ancora trovato! Questo “ancora” è carico di significato ora che ci ripenso. Il suo voler superare certi limiti e andare oltre è d’obbligo per compiere un viaggio musicale come il suo, si potrebbe pensare che questi continui cambiamenti, che di lustro in lustro ha fatto, derivino da una forza di spirito, ma questa voglia di superare i limiti da sola non basta a spiegare la sua anima. Orientarci alla ricerca di essa facendo una lista di questi cambiamenti nella sua vita ci porta verso l’infinito, fino a diventare un oceano dove, da qualunque parte indichi la bussola, navigheremmo senza ritrovare più la terra ferma. Bisogna prendere fiato, fare il punto e trarre una conclusione prima di disorientarsi. Love is Everywhere mi ha permesso proprio di fare questo: gettare l’ancora in una destinazione precisa. Questo pezzo ha all’interno un chant (caratteristica che manterrà in molti suoi brani, specie dalla collaborazione con il cantante Leon Thomas in poi) e invita il pubblico a recitare con lui questo canto, come in una messa. Questo rituale ci permette di trascendere dal sentiero che abbiamo percorso ascoltando l’album. Vediamo finalmente il poliedro nella sua nuova forma e abbiamo scavato abbastanza da trovarne il nucleo? Forse sì! L’anima che guida questa voglia di sfondare muri e superarsi sta in un dettaglio solo apparentemente trascurabile, rileggendo la sua discografia e soffermandoci sui titoli di alcuni brani possiamo notarlo abbastanza in fretta. Love is Here, Love is Everywhere, o brani con titoli omonimi all’album come Love in Us All (1974), Love will find a way (1977), Welcome to Love (1991), Crescent with Love (1994)… in cui l’amore viene suonato come qualcosa di energico e movimentato dandoci una visione allegra e positiva del sentimento o, al massimo, dove manca l’elemento del ritmo incalzante c’è quello contemplativo; in netto contrasto con il dolore e il lamento perpetuo che troviamo nel resto del mondo jazz, catapultandoci in una dimensione più drammatica, melensa, nostalgica, enigmatica e ignota: What is this thing called love, You don’t know what love is, In a Sentimental Mood, There will never be another you e tanti altri. La domanda iniziale dell’articolo trova risposta, ecco che il nucleo si disvela davanti ai nostri occhi: ciò che Sanders ci ha lasciato è amore, che si esprime da noi stessi verso tutte le cose che ci circondano e da esse fa ritorno a noi. Oserei dire che avendo superato certi limiti sia addirittura un amore ancora più supremo di quello che Coltrane cantava nel 1960 in A Love Supreme. Quanto meno, questa è la forma dello spirito che ho visto io esplorando il mondo di Farrell Pharoah Sanders.

Alessandro Fadalti

da Redazione | 16/Set/2022 | News, Podcast, Primo piano

Lo scorso 12 settembre, in diretta da RSI Radio Televisione Svizzera, il direttore Gerlando Gatto e Guido Michelone hanno dialogato con i conduttori Patricia Barbetti e Giovanni Conti su un argomento singolare che non mancherà di suscitare curiosità e che è stato sicuramente poco dibattuto: “Jazz per pregare”.

Pubblichiamo di seguito il link per ascoltare la trasmissione. (Redazione)

courtesy RSI

L’abbinamento fra jazz e religione sembra a prima vista improbabile, eppure sono moltissimi i musicisti jazz che hanno composto Messe, opere sacre o legate al mondo spirituale. La Messe des Saintes-Maries-de-la-Mer, scritta negli anni ‘40 da Django Reinhardt per celebrare il popolo Rom, è rimasta inedita a lungo, ma le cose cambiano dagli anni ‘60 in poi. Jazzisti come Lalo Schfrin, Dave Brubeck, J.J. Wright, Mary Lou Williams e, più vicini a noi, Enrico Intra e Giorgio Gaslini, si lanciano nell’impresa, anche se la tipologia più diffusa di Sacred jazz (o Jazz Mass) è quella un genere suonato perlopiù in forma concertistica e discografica che negli ambienti specifici del culto.

L’abbinamento fra jazz e religione sembra a prima vista improbabile, eppure sono moltissimi i musicisti jazz che hanno composto Messe, opere sacre o legate al mondo spirituale. La Messe des Saintes-Maries-de-la-Mer, scritta negli anni ‘40 da Django Reinhardt per celebrare il popolo Rom, è rimasta inedita a lungo, ma le cose cambiano dagli anni ‘60 in poi. Jazzisti come Lalo Schfrin, Dave Brubeck, J.J. Wright, Mary Lou Williams e, più vicini a noi, Enrico Intra e Giorgio Gaslini, si lanciano nell’impresa, anche se la tipologia più diffusa di Sacred jazz (o Jazz Mass) è quella un genere suonato perlopiù in forma concertistica e discografica che negli ambienti specifici del culto.

Potrebbe il jazz essere accettato nella Messa moderna? Il suo ingresso nella liturgia potrebbe gettare una nuova luce sul culto e aprirlo a un nuovo pubblico?

Domande che Patricia Barbetti e Giovanni Conti porranno a Guido Michelone, scrittore e docente di Storia, Analisi ed Estetica della Musica Jazz al Conservatorio Vivaldi di Alessandria e all’Università Cattolica di Milano e a Gerlando Gatto, giornalista musicale e insegnante di Storia del Jazz e Analisi delle forme presso il Conservatorio Respighi di Latina.

da Amedeo Furfaro | 03/Ago/2022 | Editoriali, News, Primo piano

La televisione è stata spesso oggetto di critiche in quanto possibile veicolo di regresso culturale delle masse. Umberto Eco, a proposito dell’uomo circuìto dai mass media, scriveva che “poiché uno dei compensi narcotici a cui ha diritto è l’evasione nel sogno, gli vengono presentati di solito degli ideali tra lui e quelli con cui si possa stabilire una tensione” (Diario Minimo, 1961). La tematica dei rapporti fra musica e mass media investe anche un genere non definibile “narcotizzante” come il jazz nella sua relazione con la tv. In proposito, in Italia, si sono verificati dei momenti di avvicinamento fra i due termini del rapporto che consentono di abbozzare dei lineamenti di storia televisiva “vista” attraverso il fil rouge delle sigle jazz.

—

Donald Bogle ha osservato che “attorno al 1950 i sets tv arrivavano nelle case degli americani trasformandone gradualmente abitudini e prospettive” (Blacks in American Films and Television, New York, Fireside, 1989). E David Johnson di recente ha annotato che “come la tv si insinuava nell’entertainment dell’America di metà 900, musicisti e compositori, molti con esperienze jazz, venivano chiamati a scrivere temi ed “attacchi” per varietà e programmi” (Heard It On The Tv: Jazz Takes On Television Themes, indianapublicmedia.org, 12/5/2021). Osservazioni in parte trasferibili, con le dovute proporzioni, all’Italia che, dal 1954, dai primi vagiti della neonata tv, subiva il modificarsi di usi, linguaggio, immaginario collettivo in un contesto di rapida trasformazione economica, sociale e culturale, a causa anche alla spinta dei mass media. Su queste colonne, fra le sottotracce della nostra storia televisiva, abbiamo provato a “rintracciare” un argomento abbastanza sottaciuto, quello delle sigle (e intersigle) che sono poi l’antipasto e il post prandium del programma televisivo, nello specifico quelle dialoganti lato sensu in jazz o comunque prodotte od associabili a jazzisti. Come “la radio degli anni Cinquanta è a cavallo tra conservazione e trasformazione” (cfr. sub voce Cultura e educazione, l’Universale Radio, Milano, 2006) così il nuovo medium, già dai primi anni di vita, attenzionava sonorità che erano espressione di differenti musiche del mondo. Su un tale sfondo il jazz riusciva man mano a ritagliarsi spazi nei palinsesti e ad essere presente in filmati, notiziari, dossier, speciali, spot e jingle (cfr. Jazz e pubblicità, “A proposito di Jazz”, 9/4/2021), programmi a quiz, a premi e a cotillon, varietà, sceneggiati e “originali televisivi”, serie tv. Già nell’Italia della ricostruzione postbellica la dimensione locale non più autarchica si era confrontata sulla globale “importando” liberamente musica che durante il regime era proibita. Con l’avvento del medium tv le sigle di fatto fungevano da possibile cavallo di Troia per conquistare al jazz spazio in audio/video e lasciar trapelare le note di Woody Herman, Stan Kenton, Duke Ellington, Toots Thielemans … e vari artefici di una musica che in quegli anni non veniva più percepita solo come intrattenimento omologante bensì anche quale propaggine di quella cultura neroamericana propria di una comunità oppressa non dominante. Una comunità in fibrillante opposizione politica e spiccato antagonismo sociale i cui risvolti rimbalzavano nelle lettere, nelle arti, nella musica. Ma entriamo nel dettaglio. In Italia, nel 1957, coetanea di Carosello, vedeva la luce in tv Telematch. La trasmissione a premi era introdotta dalle note di “Marching Strings” dell’orchestra di Ray Martin, il bandleader di “The Swingin’ Marchin’ Band” (RCA, 1958). Light music, la sua, che rappresentava però un’apertura internazionale verso la musica easy listening d’oltrefrontiera sul Programma Nazionale e in prima serata. Parallelamente, alla radio, nel 1960, Adriano Mazzoletti, da un anno collaboratore della Rai, debuttava con la Coppa del Jazz promuovendo in tal modo una più stabile programmazione in senso jazzistico sul mezzo radiofonico i cui primordi risalgono all’antenato Eiar Jazz del 1929.

A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman.

A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (www.umiliani.com) che rimane una pietra miliare della televisione italiana. Fra i numeri fissi c’erano quello dedicato al Jazz made in Italy ed l’altro spazio denominato Parole e musica che registrava partecipazioni lussuose tipo la cantante Helen Merrill. Da segnalare che Umiliani avrebbe poi collaborato con I Marc 4 (acronimo di Maurizio Majorana, Antonello Vannucchi, Roberto Podio, Carlo Pes), gruppo operante fra ’60 e ’76, a cui è da ascrivere la sigla di Prima Visione (su album Ricordi, 1974). Il 1963 resta un anno significativo per il jazz sul piccolo schermo anche perché decollava in Italia, con TV7, l’idea di utilizzare un brano jazz come intro di un programma d’inchiesta. Per l’occasione la scelta cadeva su “Intermission Riff” di Stan Kenton, poi sostituita con una storica versione dell’Equipe 84. A fine decennio toccava alla serie tv Nero Wolf diretta da Giuliana Berlinguer con Tino Buazzelli, vedere impressi i titoli di testa e di coda dalla tromba di Nunzio Rotondo sulla base elettronica di Romolo Grano, musica da noir con echi dal lungometraggio di Louis Malle Ascenseur pour l’échafaud, del ’58, sonorizzato da Miles Davis, trombettista a cui Rotondo è stato spesso accostato. Ed avrebbe “aperto” un thriller televisivo il compositore Berto Pisano con la sua “Blue Shadow”, sigla lounge dello sceneggiato Ho incontrato un’ombra del 1974, che figura nella classifica stilata da “Rolling Stone” il 26 agosto 2020 in Fantasmi e storie maledette. Le migliori sigle della tv italiana del mistero degli anni ’70. In tema di rotocalchi da menzionare che AZ un fatto come e perché (in onda dal ‘70 fino al luglio ’76) adottava un pezzo del repertorio jazz, esattamente “Hard to Keep My Mind of You”, di Woody Herman.

Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.

Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (www.teche.rai.it). “Schegge”, queste ultime, che costituivano una vetrina per il jazz di casa nostra in una situazione in cui il format varietà si teneva alquanto distante, a differenza di quanto avveniva negli U.S.A. . Dalle nostre parti vanno citati comunque Milleluci, show datato 1974, nella cui sigla finale “Non gioco più” Mina duetta con l’armonica di Toots Thielemans, Palcoscenico, in onda fra 1980 e 1981, con Milva accompagnata da Astor Piazzolla mentre scorrono i titoli di coda in “Fumo e odore di caffè” e Premiatissima del 1985 dove il crooner Johnny Dorelli canta “La cosa si fa“ su base swing “metropolitano. Lo sdoganamento delle sigle jazz nei varietà proseguiva con Renzo Arbore (e Gegè Telesforo) a cui si deve “Smorza e’ lights (Such a night)” incipit di Telepatria International, inizio trasmissioni il 6 dicembre 1981 (www.arboristeria.it – Renzo Arbore Channel). Per la cronaca il 18 marzo 1981, e fino al 1989, sarebbe andata in onda la prima edizione di Quark di Piero Angela, conduttore nonché apprezzato pianista jazz. La trasmissione di divulgazione scientifica sarebbe stata simbioticamente legata alla sigla, la “Air for G String” di Bach, eseguita da The Swingle Singers, pubblicata nell’album “Jazz Sèbastian Bach” (1963), peraltro incisa anche insieme al Modern Jazz Quartet in “Place Vendòme”, album del ’68 della Philips. Terminiamo questa breve carrellata, che non include per sintesi le emittenti private/commerciali pro-tempore, per ricordare la sigla swing di DOC Musica e altro a denominazione d’origine controllata (1987-1988) di Arbore, Telesforo e Monica Nannini, esempio di come coinvolgere il jazz in un contenitore di buona musica. Il breve excursus è stato uno squarcio fugace su una jazz age, grossomodo racchiusa fra ’54 e ’94, un fugace momento di (bel) spaesizzazione musicale segnato, al proprio interno, dal passaggio dall’analogico al digitale, fase che precedeva la successiva della tv satellite e quella attuale della connessione via internet con la diffusione dei social e di new media come le web-tv con piattaforme on demand. E’ stato osservato che nella tv generalista di oggi “il jazz non ha più la stessa presa pubblica di un tempo” (cfr. Il jazz e le sigle radiotelevisive, riccardofacchi.wordpress.com, 2/8/2016). E “CiakClub.it” ha pubblicato, a firma di Alberto Candiani, un elenco con Le 20 migliori sigle televisive di sempre: Da Friends a Il trono di spade la lista delle più affascinanti iconiche e meglio congeniate sigle delle serie tv senza che ne compaia qualcuna (simil)jazz. Vero! Ci sono molti set televisivi in cui il jazz fa comparse episodiche. C’è poi che, a causa dell’affinarsi delle tecnologie digitali, molte sigle vengono confezionate a tavolino e, perdendo in istantaneità, sono sempre meno frutto di incisioni live né tantomeno vengono selezionate fra materiali preesistenti. Ed è forse tutto ciò che ammanta quei “primi quarant’anni” di tv “eterea” di un irripetibile sapore amarcord.

Amedeo Furfaro

da Redazione | 09/Nov/2021 | Appuntamenti, News, Primo piano

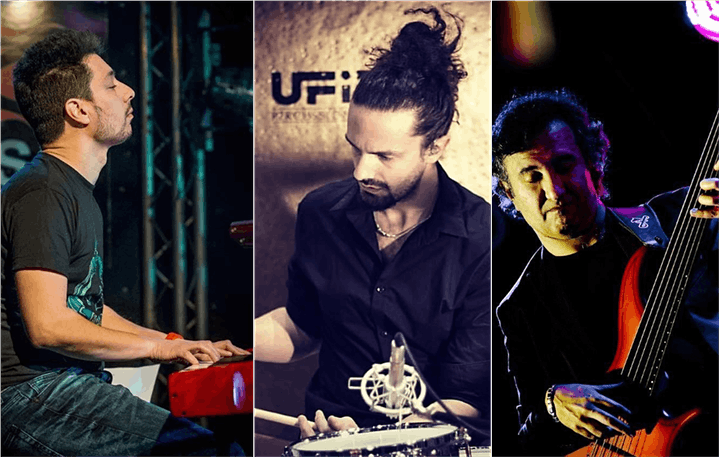

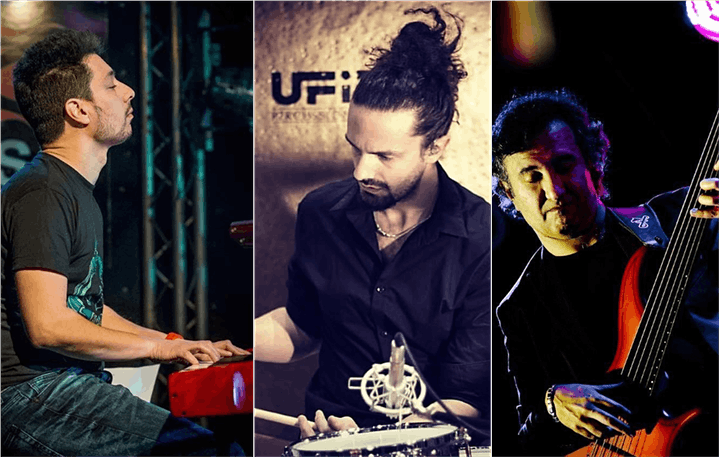

Organizzato dall’Associazione Civica Scuola delle Arti, nell’ambito del ciclo di incontri Inside The Music, sabato prossimo alle 18,30 in Roma, via Bari 22 si svolgerà l’evento “TM – TRIPOP: Il Pop Italiano&non incontra il Modern Jazz”.

Protagonista il trio jazz guidato dal pianista Danilo Ciminiello, completato dal bassista Fabio Penna e dal batterista Duccio Luccioli. La particolarità del progetto risiede nella rilettura in chiave Modern Jazz di alcuni dei più famosi brani del Pop Italiano e non solo. Sarà quindi possibile ascoltare classici di Francesco De Gregori, Lucio Battisti, Mina, the Beatles, Pino Daniele, Norah Jones ricchi di suggestioni e raffinatezze che emergono nell’approfondimento jazzistico.

Il Live streaming sarà effettuato con regia multicamera in hd, consentendo la massima partecipazione emotiva da parte degli spettatori da remoto.

Danilo Ciminiello è musicista che può già vantare un ricco curriculum costellato da esperienze assai diversificate nel campo del jazz, del pop/rock, senza trascurare teatro e televisione. In particolare nel campo del jazz il pianista ha collaborato con la U.M. BIG BAND diretta da Pino Iodice, con il gruppo “F.M. Project” con cui partecipa al “Toscana Jazz”(Colognole-LI), “Alatri Jazz”, “Fontana Liri Jazz Festival”, “Festival Jazz di Sondrio”(con la partecipazione del sassofonista Filiberto Palermini). Nel 2006 Suona presso il conservatorio Licinio Refice di Frosinone con il sassofonista Olandese Dick de Graaf. Nel 2008 Partecipa con il gruppo FFDG project al concorso ElbaJazzContest

(Redazione)

Comunque non possiamo concludere questa “lettera aperta” senza citare il caso scandaloso di John Travolta: ma si può invitare un’icona del cinema mondiale per fargli fare quella figura di merda? Io credo di no; di qui un altro piccolo suggerimento: il Festival si doti di qualcuno che sappia scrivere i testi del programma altrimenti si andrà sempre peggio. E il fatto che gli italiani si ostinino a guadare il Festival, non significa che lo stesso risulti un prodotto di qualità quale invece dovrebbe essere e a tutt’oggi non è. (G.G.)

Comunque non possiamo concludere questa “lettera aperta” senza citare il caso scandaloso di John Travolta: ma si può invitare un’icona del cinema mondiale per fargli fare quella figura di merda? Io credo di no; di qui un altro piccolo suggerimento: il Festival si doti di qualcuno che sappia scrivere i testi del programma altrimenti si andrà sempre peggio. E il fatto che gli italiani si ostinino a guadare il Festival, non significa che lo stesso risulti un prodotto di qualità quale invece dovrebbe essere e a tutt’oggi non è. (G.G.)

Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.

Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio. Love is Here part I/part II

Love is Here part I/part II

L’abbinamento fra jazz e religione sembra a prima vista improbabile, eppure sono moltissimi i musicisti jazz che hanno composto Messe, opere sacre o legate al mondo spirituale. La Messe des Saintes-Maries-de-la-Mer, scritta negli anni ‘40 da Django Reinhardt per celebrare il popolo Rom, è rimasta inedita a lungo, ma le cose cambiano dagli anni ‘60 in poi. Jazzisti come Lalo Schfrin, Dave Brubeck, J.J. Wright, Mary Lou Williams e, più vicini a noi, Enrico Intra e Giorgio Gaslini, si lanciano nell’impresa, anche se la tipologia più diffusa di Sacred jazz (o Jazz Mass) è quella un genere suonato perlopiù in forma concertistica e discografica che negli ambienti specifici del culto.

L’abbinamento fra jazz e religione sembra a prima vista improbabile, eppure sono moltissimi i musicisti jazz che hanno composto Messe, opere sacre o legate al mondo spirituale. La Messe des Saintes-Maries-de-la-Mer, scritta negli anni ‘40 da Django Reinhardt per celebrare il popolo Rom, è rimasta inedita a lungo, ma le cose cambiano dagli anni ‘60 in poi. Jazzisti come Lalo Schfrin, Dave Brubeck, J.J. Wright, Mary Lou Williams e, più vicini a noi, Enrico Intra e Giorgio Gaslini, si lanciano nell’impresa, anche se la tipologia più diffusa di Sacred jazz (o Jazz Mass) è quella un genere suonato perlopiù in forma concertistica e discografica che negli ambienti specifici del culto. A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ (

A dire il vero, dopo il primo melodico Sanremo del ’51, una decisa aura jazz si era avvertita in Nati per la Musica, un programma con Jula De Palma, Quartetto Cetra, Teddy Reno che si avvaleva delle orchestre di ritmi moderni di Gorni Kramer e Lelio Luttazzi, la cui sigla è ascoltabile sul Portale della Canzone Italiana dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (www.canzone italiana.it/1zlns). Sorella Radio avrebbe dato anche in seguito significativi contributi alla causa jazzistica – si pensi all’uso fatto da Radio1 dello stacco di “Country“ tratto dal cd “My Song” di Jarrett con Garbarek, Danielson e Christensen (ECM, 1977) – ma il copioso materiale di Mamma Rai, con il ricchissimo archivio sonoro ad oggi digitalizzato, meriterebbe di essere approfondito in altra sede. Torniamo allora al come eravamo tramite il cosa guardavamo. Dopo la vittoria di Modugno all’Ariston nel ’58, con una “Nel blu dipinto di blu” a ritmo swing, nell’anno di grazia televisivo 1961 passavano in video le immagini di Moderato Swing che era anche il titolo della sigla di Piero Umiliani. Un biennio ancora per poi sentire il canto e la tromba di Nini Rosso echeggiare in “I ragazzi del jazz”, sigla di Fuori I ’Orchestra, epica trasmissione, per la regia di Lino Procacci, che si avvaleva della direzione musicale dello stesso Umiliani. Si trattava di una rubrica che si occupava “di musica equidistante fra quella leggerissima e quella classica“ ( Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (

Dal giornalismo d’inchiesta a quello sportivo: nel ’78 era il turno di Jazz Band di Hengel Gualdi a far da “preludio” a Novantesimo minuto, storica rubrica di RaiSport, e come non citare, dal campionario di La Domenica Sportiva, “Dribbling” di Piero Umiliani (1967), “Winning The West” della Buddy Rich Big Band (1973), “Mexico” di Danilo Rea e Roberto Gatto (1985), “Breakout” di Spyro Gira (1991)? Spostandoci alla “pagina” spettacoli, fra il ’76 e il ‘78, Rete 2 dava spazio in Odeon al pianista Keith Emerson (senza Lake e Palmer) in “Odeon Rag” arrangiamento di “Maple Leaf Rag” di Scott Joplin, subentrato in luogo del precedente “Honky Tonk Train Blues”, autore il pianista Meade Lux Lewis. Il filone spettacolistico avrebbe registrato più in là significativi esempi con lo scat di Lucio Dalla con gli Stadio che annuncia Lunedifilm per un buon ventennio fino al 2002 e l’ellingtoniano “Take The A Train” di Strayhorn a fare da intro ai trailer cinematografici assemblati da AnicaFlash per la rassegna delle novità cinematografiche “di stagione”. Si diceva come luogo fertile per la semina tv di suoni jazz da filtrare nelle orecchie dei telespettatori fosse l’informazione. Gettonatissima rimane al riguardo la sigla di Mixer (1980-1996) ovvero “Jazz Carnival” dei brasiliani Azimuth, specialisti del samba doido, genere fusion-funky. Latin come nelle radiocronache di Tutto il calcio minuto per minuto, dove Herb Alpert e Tijuana Brass interpretano “A Taste of Honey”, brano di stampo pop, in repertorio a Beatles e Giganti (“In paese è festa”). Per la tv italiana va ricordato che, fuori dal reticolo giornalistico, si contano altre occasioni più dirette di esposizione per la musica jazz filtrata tramite il piccolo schermo. La Portobello Jazz Band di Lino Patruno “presentava” il programma di Enzo Tortora (cfr. La tana delle sigle in tds.sigletv.net) nel 1978, stesso anno dello sceneggiato in 3 puntate Jazz Band di Pupi Avati, colonna sonora di Amedeo Tommasi, con il clarino di Hengel Gualdi in evidenza nelle sigle di apertura e chiusura, “Jazz Band” e “Swing Time” ; poi ancora Di Jazz in Jazz, programma “dedicato” con relativa sigla a cura dell’Orchestra Big Band della Rai diretta da Giampiero Boneschi e Franco Cerri (