da Redazione | 17/Set/2020 | Interviste, News, Primo piano

Pubblichiamo con piacere l’intervista a Gerlando Gatto, fatta da Daniela Floris e pubblicata sul suo blog Jazz Daniels, Jazz e altra Musica (Note e Immagini di Daniela Floris e Daniela Crevena), in occasione dell’uscita del libro “Il Jazz Italiano in Epoca Covid”

«Terzo libro per Gerlando Gatto, giornalista, critico musicale, e direttore del sito A Proposito di Jazz. Un nuovo libro di interviste, protagonisti i musicisti, intervistati in uno dei periodi più drammatici degli ultimi anni: il lockdown durante l’emergenza Coronavirus, che ha costretto l’Italia a fermarsi quasi completamente per quasi tre mesi. La categoria dei musicisti è stata una di quelle maggiormente colpite, una delle ultime a riprendersi, per la impossibilità non solo di organizzare concerti live, ma anche di registrare, provare, promuovere. Tutto bloccato.

Il libro, edito da GG edizioni, contiene una quarantina di interviste tra quelle precedentemente pubblicate nel sito A Proposito di Jazz, ideate dallo stesso Gatto e raccolte in parte anche da Marina Tuni, che ha collaborato alla realizzazione del libro, e dalla sottoscritta.

Qui di seguito la mia intervista a Gerlando, che ringrazio, come sempre, per la disponibilità e la stima che mi dimostra da tanto tempo.

–Questo libro di interviste è molto diverso dai due precedenti. Si potrebbe dire che è quasi un’indagine, una fotografia istantanea di una realtà con cui sei costantemente in contatto, quella del mondo del Jazz italiano, in un periodo del tutto eccezionale, una pandemia mondiale. Sembra rispondere a una vera e propria esigenza giornalistica: quale?

“Partiamo da un dato di fondo che nel nostro Paese non mi sembra molto condiviso: gli artisti non servono “a farci divertire”. La loro funzione è molto ma molto più profonda. In tale contesto il jazz è la Cenerentola tra le Cenerentole e quindi da sempre gode di scarsissima attenzione. Di qui la mia idea di focalizzare l’attenzione su un comparto che al momento del lockdown stava attraversando un momento particolarmente difficile e delicato, con tanti musicisti privi di qualsivoglia mezzo di sussistenza. Ecco, volevo tracciare un quadro d’assieme di quel che stava vivendo il mondo del jazz italiano in quei terribili momenti”.

–Scegliere un format unico di domande da porre uguale è una scelta sicuramente ponderata. Ce ne spieghi il perché?

“Tu mi conosci abbastanza bene e come dimostrano anche i miei due precedenti libri io amo studiare chi mi troverò ad intervistare e preparo una serie di domande che possano far venir fuori non tanto il personaggio, l’artista quanto l’uomo, la donna che si celano dietro la maschera ufficiale. In questo caso il mio intento era completamente diverso: non mi interessava il singolo intervistato quanto un ambiente, un insieme, un milieu che potremmo identificare nel mondo del jazz italiano, senza la pretesa, ovviamente, di volerlo rappresentare nella sua globalità. Come noterai, infatti, i singoli musicisti sono introdotti semplicemente con nome, cognome e strumento senza una riga di curriculum. Quindi tutti sullo stesso piano, musicisti, jazzisti che stavano attraversando una congiuntura particolarmente pesante e non solo dal punto di vista economico”.

–Quante testimonianze sono raccolte in questo libro?

“Le testimonianze derivano dalle interviste che io, Marina Tuni e tu stessa avevamo già fatto e pubblicato sul mio blog “A proposito di jazz”. Per il libro sono stato costretto ad eliminarne alcune perché altrimenti lo stesso sarebbe stato troppo voluminoso e di conseguenza caro. Comunque, per rispondere alla tua domanda, le interviste sono 41”

–Come hai individuato le domande da porre, e dunque che tipo di domande hai posto ai musicisti intervistati?

“Questa è stata la parte più difficile del lavoro. Mi interessava scendere nello specifico, nell’intimo, ponendo domande, lo riconosco, indiscrete, crude, come quelle relative ai mezzi di sussistenza o alle eventuali compagnie durante il lockdown, ma era l’unica via da seguire per raggiungere l’obiettivo prefissato. Ho quindi cominciato ad intervistare i musicisti che mi conoscono meglio, che mi sono amici e che quindi mi riconoscono un’assoluta buona fede; viste le loro reazioni più che positive ho rivolto la mia attenzione anche ad artisti che non avevo molto frequentato e devo dire che mi è andata alla grande nel senso che nessuno si è rifiutato di rispondere alle mie domande, anzi…”.

–Il lockdown, l’emergenza, hanno significato per molti un fermo lavorativo spesso drammatico, specie per chi non aveva le spalle coperte dall’insegnamento, magari nei conservatori. Non deve essere stato facile per i musicisti parlarne. Quali sono gli stati d’animo che hai visto prevalere, quali le paure, quali le diverse modalità di raccontare una situazione così difficile?

“Come tu stessa sottolinei gli stati d’animo, con riferimento ai problemi di sussistenza, erano piuttosto diversificati. Così c’è chi, avendo alle spalle una lunga e gloriosa carriera, affrontava questi momenti con pazienza e senza alcuna preoccupazione. Per gli altri netta era la differenza tra chi poteva contare comunque su un’entrata derivante dall’insegnamento e chi no. I primi erano preoccupati ma non troppo e comunque aspettavano con ansia la ripresa delle attività. I secondi sottolineavano la necessità che qualcuno si ricordasse anche di loro, che i sussidi messi in campo dal governo non erano sufficienti. E tutto ciò si trasmetteva nelle modalità con cui raccontavano la loro situazione, modalità che transitavano dal tranquillo-paziente al moderato allarmista all’aperto S.O.S.”.

– Un giornalista di lungo corso come te ha certamente tratto delle conclusioni da questa che, anche se di lettura molto agevole, appare quasi un’inchiesta. Puoi darci una tua lettura complessiva di queste testimonianze? Quale l’impatto nel mondo del Jazz italiano, quali i tempi di reazione, quali le prospettive, secondo te, in un inverno che si preannuncia comunque difficile?

“Le conclusioni sono abbastanza semplici: il mondo del jazz italiano lamenta una sottovalutazione che si trascina oramai da anni e che riguarda non solo l’universo politico ma anche il cosiddetto mondo culturale e tutto ciò che vi gira intorno. L’impatto del virus è stato terrificante, nel senso che da molti degli intervistati non trapela alcuna nota di ottimismo, anche perché ci si rende perfettamente conto che il domani non sarà più come l’ ieri che abbiamo conosciuto. E tutti sono concordi nell’affermare che la stagione dei concerti così come l’abbiamo conosciuta è finita… almeno per un lungo lasso di tempo”.

– Prendo spunto dalle parole che estrapolo dalla bellissima prefazione del Maestro Massimo Giuseppe Bianchi: “Gerlando capisce e ama la musica, rispetta i musicisti e da loro è rispettato nonché, come da qui traspare, riconosciuto quale interlocutore credibile. Ha congegnato una griglia di domande semplice e uniforme quanto variegata al suo interno. Ha voluto, credo, fare quello che un critico non ha tempo o voglia di fare: comunicare direttamente con la persona, abbracciarla.”

Quanto è importante, alla luce di questo tuo lavoro, godere della fiducia e della stima di coloro che si decide di intervistare per ottenere un risultato come quello ottenuto in questo libro? Come si ottengono fiducia e stima? E quanto importante saper scegliere un linguaggio che sia ad un tempo agile e comprensibile ma adatto a situazioni complesse da spiegare?

“Prima di risponderti, consentimi di ringraziare dal più profondo del cuore l’amico Massimo Giuseppe Bianchi che ha scritto una prefazione per me davvero toccante. E veniamo alla tua domanda che in realtà ne contiene parecchie. La prendo quindi alla lontana e parto dal linguaggio, dalla chiarezza del linguaggio, che è sempre stato una direttrice fondamentale del mio lavoro da giornalista, Come forse ricorderai, io ho vissuto la mia carriera da ‘giornalista economico’; in tale branca essere chiari, usare le parole giuste nel contesto appropriato è assolutamente prioritario. Per ottemperare a questa sorta di obbligo assolutamente personale, quando ho cominciato a lavorare nei primissimi anni ’70 quando ancora stavo a Catania, collaborando con riviste specializzate, una volta finito un pezzo lo facevo leggere alla mia mamma, persona molto intelligente ma assolutamente priva di qualsivoglia rudimento in economia. Se lei capiva ciò che avevo scritto significava che l’articolo andava bene, altrimenti no, e lo rifacevo, Ecco mi sono portato appresso questo insegnamento per tanti anni e lo utilizzo ancora adesso che andato in pensione e lasciata da parte l’economia mi occupo solo di musica. Quindi un linguaggio piano, scevro da tecnicismi che può essere capito ance da chi non si interessa di musica. Quanto alla stima dei musicisti, oramai credo che molti di loro sappiano che mi occupo di musica non per scopo di lucro ma per passione: certo ci sono voluti anni, molti anni ma credo che alla fine sono riuscito ad acquisire la fiducia di molti artisti e per alcuni di loro credo di poter usare la parola ‘amico’. Certo non nego che con alcuni di loro ho avuto dei contrasti alle volte anche energici ma, ovviamente, non si può andare d’accordo con tutti. Comunque una cosa è certa: senza la stima e la fiducia dei jazzisti non avrei potuto porre loro domande così crude e indiscrete”.

– Per finire, c’è una frase, o un pensiero, tra tutte queste interviste, che ti ha colpito particolarmente? Ti chiedo di non fare il nome di chi l’ha formulata: ci penseranno i lettori a scoprirla.

“In tutta franchezza c’è stata un’intervista che mi ha particolarmente colpito per le manifestazioni oserei dire di affetto manifestate nei miei confronti. Per il resto ci sono state molte dichiarazioni che mi hanno impressionato o per i loro contenuti culturali o per il modo particolare di vedere e quindi affrontare il futuro. Ma farei torto a molti se dovessi citarne qualcuna”.»

da Redazione | 27/Apr/2020 | Interviste, News, Primo piano

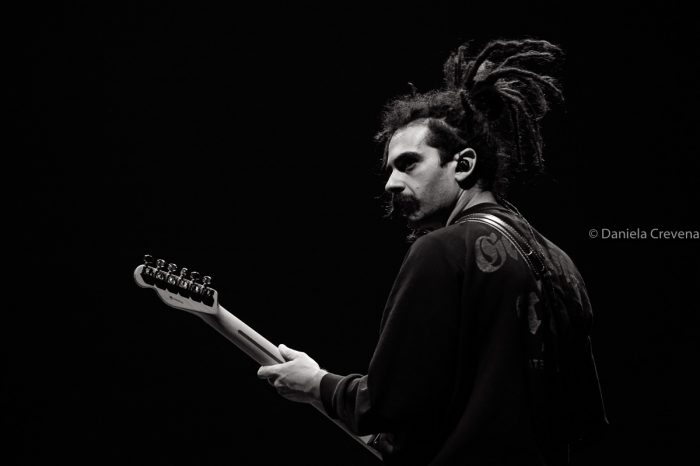

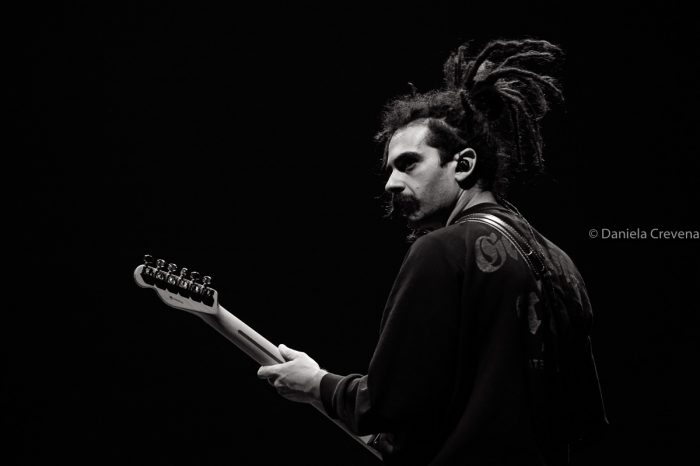

Foto di DANIELA CREVENA

Intervista raccolta da Daniela Floris

-Come stai vivendo queste giornate?

Con preoccupazione, nel senso che non vedendo un orizzonte, e quindi la fine di quest’emergenza, viviamo tutti in una sorta di tempo sospeso. Il governo ha attuato una serie di provvedimenti a parer mio giusti ed efficaci, ma forse per paura delle reazioni da parte del popolo ci dà limitazioni a dosi omeopatiche, non tutte insieme. Ho paura che tutto ciò durerà a lungo. L’altra cosa che mi preoccupa maggiormente è che fino a quando non esisterà un vaccino, avremo continui ritorni e focolai di questo dannato virus.

-Come ha influito questa emergenza sul tuo lavoro?

Al momento non credo che lo abbia influenzato.

–Pensi che nel prossimo futuro sarà lo stesso?

Non saprei, difficile prevederlo.

–– Come riesci a cavartela senza poter suonare?

Diciamo che non incasso, ma c’è da dire che, stando sempre rinchiuso, non spendo nulla, a parte per il cibo. Certo, avendo perso tanti concerti, se questa situazione si protrarrà a lungo più avanti non sarà semplice.

-Pensi che questo momento di forzato isolamento ci indurrà a considerare i rapporti umani e professionali sotto una luce diversa?

Spero di no ma, se dovesse eventualmente accadere, c’è da augurarsi che in assoluto li migliori.

-Credi che la musica possa dare la forza per superare questo terribile momento?

La musica aiuta certamente a vivere bene, le ore trascorse ascoltando bei dischi o suonando sono sempre, non solo adesso, ore ben spese.

-Se non alla musica a cosa ci si può affidare?

Sicuramente ci si deve affidare alla scienza e alla medicina affinché possano trovare nel più breve tempo possibile il vaccino che aiuti l’umanità a debellare questa nuova peste. Altro noi “sapiens”, più che metterci una mascherina e seguire le regole, non possiamo fare.

-Quale tuo progetto è rimasto incastrato in questa emergenza e vuoi segnalare?

Purtroppo è saltata la tournee e la conseguente registrazione di un nuovo quartetto con Gianluigi Trovesi. Era tutto pronto ma si sarebbe dovuta svolgere proprio nei giorni di metà marzo. Tutti a casa. E poi altro grande lavoro rimasto incastrato non è un disco, ma un film che sto realizzando, sul canto a Tenore. Sarei dovuto essere a Roma, impegnato nel montaggio di questo lavoro, ma come sappiamo non ci si può muovere, tutto rimandato a data da stabilire.

-Mi racconti una tua giornata tipo?

Sto facendo una serie di cose per le quali, durante la normalità, non avevo mai tempo di fare. Ad esempio avendo uno studio di registrazione molto comodo e con vari ambienti, nel tempo avevo accumulato un’infinità di cose inutili. Dai primi giorni della clausura ho iniziato a selezionare e buttare valanghe di roba, ora va decisamente meglio. Ho riguadagnato parecchi metri quadri. Ovviamente studio suono e registro, poi passo tempo a cucinare cose varie tra fornelli, forno a legna e caminetto. Mi sto inoltre occupando di seguire a distanza alcuni lavori discografici che necessitavano di accorgimenti, idee sulla grafica etc. In particolare uno in trio con Hamid Drake e Majid Bekkas, un altro disco tra musica teatro e arti visuali con una formazione tutta sarda, un altro in duo con Famoudou Don Moye e un altro lavoro ancora in trio con Nguyen Le e Mino Cinelu, che dopo una session in studio stiamo completando insieme a “distanza”. Insomma ho un bel da fare, non mi annoio di certo.

-Se avessi la possibilità di essere ricevuto dal Governo, cosa chiederesti?

Al governo chiederei di lavorare subito per migliorare e potenziare sempre di più il nostro sistema sanitario. Ma soprattutto raccomanderei allo stesso governo, ed anche a tutta l’umanità, di fare tesoro di questa catastrofe che, indubbiamente, sta cambiando il mondo. C’è da dire che in questo momento il nostro pianeta sta, nel suo insieme, vivendo un momento di grande respiro. Si sta riposando, sta recuperando energie, si sta purificando e di questo già nell’immediato vedremo e godremo i benefici. Dall’ inizio dell’era industriale ad oggi abbiamo sfruttato fino all’ impossibile il nostro meraviglioso ecosistema divenendo, noi uomini, il virus infestante e killer del pianeta terra. Credo che specie nelle metropoli si siano resi conto di quanto, ad esempio, aver limitato l’uso delle auto abbia migliorato la qualità dell’aria che respiriamo. Questa incredibile vicenda di portata epocale ristabilirà nuovi equilibri e costringerà a ripartire da nuovi presupposti.

Non aggiungo altro.

-Hai qualche particolare suggerimento di ascolto per chi ci legge in questo momento?

Personalmente questo periodo sto ascoltando tanto Chet Baker, credo che la sua poetica sia inarrivabile, ogni suo solo ha una logica straordinaria. Altro grande che adoro ascoltare in questi giorni è Charles Mingus.

Foto di DANIELA CREVENA

da Daniela Floris | 13/Mag/2019 | Fotoreportage, News, Primo piano, Recensioni

Tutte le foto sono di DANIELA CREVENA

Vicenza Jazz 2019

Teatro Olimpico, domenica 12 maggio, ore 21

URI CAINE TRIO, Calibrated Thickness

Uri Caine, pianoforte:

Mark Helias, contrabbasso

Clarence Penn, batteria

Il pianoforte di Uri Caine apre il concerto con accordi liberi eseguiti in pianissimo. Un pianissimo molto intenso, percettibile seppure molto vicino al sussurro… il Teatro osserva un attento silenzio perché quel pianissimo, così sonoro, attira irresistibilmente l’attenzione. Il contrabbasso di Mark Helias si inserisce, sommessamente, dopo poco ed improvvisa, con l’arco, intrecciandosi al piano. Infine si unisce Clarence Penn,, con le sue spazzole di legno, e il Trio procede con una cura particolare nel creare un timbro complessivo denso di suggestioni, nonostante ogni musicista proceda, pur nell’evidente ascolto reciproco, con digressioni totalmente individuali.

Ad un tratto appare un walkin’ bass e l’atmosfera cambia totalmente: parte un blues, Penn passa alle bacchette, appaiono scambi pianoforte / batteria ogni 12 battute, il pubblico quasi si sente a casa, è un’incursione in un mondo sonoro noto, sicuro… ma non per molto.

Il blues si disgrega, si torna ad un pianissimo profondo, espressivo, sottile ma non esile, appena udibile ma pieno di pathos: la certezza dunque si dilegua, nascono idee improvvisate su un qualcosa di non strutturato. Clarence Penn in un ambito come questo può permettersi di cambiare tipo di bacchette tutte le volte che vuole, talvolta propendendo anche per una asimmetria tra le due.

Ogni idea estemporanea che si concretizza, viene curata, variata, e valorizzata da ognuno dei tre musicisti. Uri Caine gradatamente rumoreggia con arpeggi cupi, Mark Helias con il suo contrabbasso ne enfatizza i suoni scuri, il volume si alza ma sfuma presto in un diminuendo che arriva ad un altro pianissimo impalpabile eppure, ancora una volta, denso di suono.

Un assolo di contrabbasso introduce l’episodio successivo. Clarence Penn sceglie i mallets, che risuonano su un tom coperto da un asciugamano e sui ride. Il tema introdotto dal contrabbasso viene ripreso dal pianoforte e si procede di nuovo verso un episodio più definito, riferibile ad un mondo sonoro noto, questa volta un funky trascinante, in cui di nuovo le dinamiche sono fondamentali: si passa da volumi alti a volumi bassissimi con forchette molto ampie, quei pianissimo vedono tacere la batteria (già volutamente non amplificata) ed apparire piccoli sonagli, quasi sparire il contrabbasso se non per dare piccoli punti di riferimento armonici, diminuire esponenzialmente il tocco sul pianoforte.

Piano piano si delinea lo schema di un concerto che è molte cose insieme.

La prima caratteristica che emerge man mano è la cura dello SPESSORE sonoro.

Thickness in inglese significa spessore. E lo spessore sonoro in effetti è la caratteristica più notevole dell’andamento della musica suonata da questo Trio: da sottilissimo a intensissimo, da pianissimo a fortissimo, da sussurrato a percussivo. Calibrated Thikness, spessore calibrato: le dinamiche portate ai loro minimi e ai loro massimi con un rigore che dà luogo alla perfezione, specialmente in quei pianissimo che più volte sono stati descritti e che davvero denotano tutto l’andamento del concerto.

La seconda è l’alternanza tra episodi di improvvisazione completamente libera e episodi che si rifanno a schemi jazzistici più definiti: lo swing, la ballad, il funky, il blues. In ogni episodio c’è comunque quella ricerca raffinata delle dinamiche che è la cifra espressiva di questo Trio.

Contrasto dunque tra atmosfere diverse e tra spessori/ dinamiche diverse. Un’idea di performance pensata con cura, progettata a monte nei particolari dal punto di vista della sua impalcatura , ma allo stesso tempo caratterizzata da un enorme spazio concesso all’improvvisazione, libera ed estemporanea, o all’interno di schemi più noti.

Nonostante la struttura sia, come detto, rigida per alternanze di episodi e di dinamiche, ciò che accade non è mai uguale. Ad un capitolo libero che parte con un bicordo altalenante di contrabbasso, in cui la batteria è percossa dolcissimamente con le sole mani, si alterna, come parte jazzistica riconoscibile ‘Round Midnight: alla quale segue un altro capitolo libero fatto di ondate sonore, senza temi melodici, in cui conta il timbro complessivo e quel passare da un ribollire magmatico del pianoforte all’improvviso scampanellio di note acute, a cui segue di nuovo un walkin’ bass cui segue un accenno di ragtime.

Di nuovo la libertà improvvisativa, stavolta leggera, a volume minimo, suggestiva ed evocativa, e poi una atmosfera pop quasi alla Elton John. E poi un loop martellante e così via fino a due bis, cominciando da un assolo di batteria tribale e concludendo il concerto con uno di quei pianissimo eseguiti su un fraseggio che evoca Bill Evans.

§

L’IMPATTO SU CHI VI SCRIVE

L’alternarsi di episodi diversi, l’attenzione poetica alle dinamiche hanno reso questo concerto un’esperienza a tratti veramente emozionante. L’altalenare tra la libertà assoluta nella quale ci si può cullare stupiti e l’approdo successivo a mondi sonori conosciuti è interessante, crea aspettativa e, una volta che lo schema avviluppa chi ascolta, crea una certa dipendenza nell’attesa che arrivi l’episodio successivo. Ma, a prescindere da quell’ altalenare “strutturale”, i pianissimo così traboccanti di suono, di armonici, di particolari affascinanti sono parsi, senza esagerare, incantevoli: a chi vi scrive, ma a sentire alla fine del concerto i commenti di chi c’era, non solo a chi vi scrive.

Uri Caine in stato di grazia, Mark Hellas versatile, creativo, poetico, e Clarence Penn sinceramente straordinario per forza, delicatezza, fantasia, poesia.

Alla fine di questo concerto abbiamo fatto un salto al Caffè Trivellato perché suonava una compagine inusuale: quattro baritoni e batteria, per la formazione Barionda della sassofonista Helga Plankensteiner

Helga Plankensteiner, Massimiliano Milesi, Giorgio Beberi, Javier Girotto: sax baritono

Mauro Beggio: batteria

Siamo arrivate quasi alla fine della performance, ma in tempo per ascoltare una compagine davvero singolare, energica e con la capacità di far arrivare ben distinti e percepibili le linee ritmico melodiche nel loro intreccio polifonico, tutt’altro che confuso, nonostante la potenza, come potete immaginare, del suono complessivo di quattro sax baritoni, strumenti possenti, con la batteria di Beggio impagabile nel tirare le fila di una sonorità così ridondante.

Ecco le foto, dalle quali forse potete immaginare un po’ di ciò che è accaduto!

da Daniela Floris | 12/Mag/2019 | Fotoreportage, News, Primo piano, Recensioni

Tutte le foto sono di DANIELA CREVENA

Il concerto, spostato al Teatro Comunale per questioni di maltempo, tramuta il Teatro Comunale in una piazza stracolma di gente e pronta a cantare e ballare. Straordinario il successo di questo gruppo che certamente non suona il Jazz che ci si aspetta nei festival del Jazz: un misto di musica tradizionale siciliana, quella delle feste patronali e delle processioni, di Ska, di Blues, di Rock, di Funky. Ma questa incursione diventa uno spettacolo popolare pieno di energia e di sentimenti e intenzioni positivi: il gruppo, oltretutto, è composto da ottimi musicisti, una sezione ritmica potente, una sezione fiati impeccabile.

Roy Paci è carismatico, il rapper Raphael ne è l’alter ego perfetto.

Trascinanti, divertenti, e allegri portatori di importanti messaggi sociali, in un periodo in cui per avere impegno come artisti bisogna quasi essere eroici: Roy Paci è da sempre promotore di iniziative benefiche a favore dell’accoglienza e contro mafie e razzismo.

Che la musica veicoli tutto questo è un bene, in qualsiasi piazza, in qualsiasi festival, in qualsiasi occasione.

Qui di seguito le foto scattate da Daniela Crevena ieri, durante il sound check (in bianco e nero) e durante il concerto (a colori), che ricostruiscono cosa è accaduto, e vi mostrano l’emozione degli stessi musicisti, già a partire dalle prove in teatro.

da Daniela Floris | 11/Mag/2019 | Fotoreportage, News, Primo piano, Recensioni

Tutte le foto sono di DANIELA CREVENA

VICENZA JAZZ FESTIVAL 2019

Vicenza, Teatro Comunale, ore 21

Chucho Valdés – Jazz Batà

Chucho Valdés, pianoforte

Dreiser Durruthy, batà

Ramon Vazquez, contrabbasso e basso elettrico

Yaroldy Abreu, percussioni

Un pubblico affettuoso e anche emozionato saluta l’entrata sul palco di Chucho Valdés con un applauso quasi liberatorio dopo quasi un’ora di attesa, dovuta ad un ritardo aereo, che ha costretto i musicisti a svolgere il sound check in fretta e furia mentre la gente già arrivava in teatro: teatro praticamente sold out.

Chucho Valdés, imponente, si siede al pianoforte. I suoi musicisti prendono posto davanti ai propri strumenti, e il concerto finalmente comincia, con una intro di pianoforte carica di blues, accordi per niente cubani, suoni impastati e amplificati dai pedali, e anche qualche fraseggio con reminiscenze classiche. Chucho si presenta, con il suo pianoforte.

Quando si inseriscono il contrabbasso le batà e le congas la portata armonica complessiva diventa più indefinita, sognante, complice anche lo stesso pianoforte: Chucho si abbraccia ai suoi musicisti e diventa parte egualitaria del quartetto, per una buona manciata di minuti.

Poi ad un tratto accade ciò che accadrà ripetutamente durante tutto il concerto: emerge da quell’episodio corale (che potrà essere onirico, o atonale, o carico di accordi e battiti potenti, ma comunque corale) un riff, una cellula melodico ritmica, un piccolo ostinato, che diventa una sorta di richiamo potente “all’ordine” del leader ai suoi musicisti, e su cui in un secondo momento si impernia l’improvvisazione del pianoforte, e anche degli altri strumenti, o l’esecuzione di un brano ben definito.

Il riff parte generalmente dal pianoforte stesso, risuona da solo per un po’ e poi viene ereditato magari dal contrabbasso: a quel punto Valdés comincia a improvvisare e dare fondo al suo ricchissimo arsenale di possibilità ritmico – melodiche, che vanno dal Jazz, alla musica cubana, alla musica classica, assemblate in maniera sempre diversa e bisogna dire spesso inaspettata: stilemi noti, ma in sequenze sempre nuove.

Il primo riff proviene dalla registro grave della tastiera e va avanti ostinatamente: solo per pochi istanti Valdés vi aggiunge una seconda voce a distanza di una terza maggiore. Per il resto sono quattro potenti note all’unisono che improvvisamente si disgregano in un piccolo, delicato, malinconico brano cantabile, struggente, melodicamente molto cubano, in tonalità minore, del quale batà e congas creano il suggestivo substrato ritmico.

Una cascata cromatica di note cristalline chiude il pezzo, dando spazio ad un lungo e intenso assolo del contrabbasso di Vazquez.

L’ultima nota del contrabbasso viene ripresa dal pianoforte che costruisce un episodio meno definito dal punto di vista tonale, fatto di fraseggi frammentati, colmati nei loro silenzi dai suoni delle conchiglie e delle percussioni di Abreu.

Ed ecco ancora una volta il riff, ritmico, al cui richiamo, costruito in modo da apparire per i musicisti irresistibile, si accodano subito il contrabbasso (che lo replica esattamente), le batà e congas. Chucho Valdés a quel punto, sulla base da lui creata, improvvisa liberamente.

Il concerto prosegue così: piccoli dialoghi tra contrabbasso, pianoforte e percussioni, riff di richiamo, improvvisazione. Con ambiti sonori sempre diversi: brani dolci e lenti o molto intensi e ritmici, o virtuosistici, anche, ché il pianismo di Chucho Valdés ha questa caratteristica dell’essere cangiante, della capacità cioè di andare dal minimalismo di due piccole note ripetute all’infinito, magari variandone al massimo le dinamiche, alla ridondanza degli accordi percussivi che saltano velocissimamente da un punto all’altro della tastiera al massimo volume, usando anche i suoi potenti strisciando, eseguiti a due mani, e che strappano gli applausi del pubblico, come è normale che avvenga. O ci si trova davanti a un blues, che improvvisamente si tramuta in canto religioso, con Durruthy, Vazquez e Abreu che eseguono brani della tradizione Yoruba, alla quale le batà, come strumenti a percussione, sono legate.

Non mancano citazioni di ogni tipo (Poinciana, Spain, la Marcia Turca di Mozart, persino), che si intensificano fino alla conclusione, emergendo tra gli strisciando, i riff sempre più accattivanti, e le progressioni di accordi sempre più inequivocabilmente cubane. Conclusione applauditissima, con i musicisti che danzano (compreso lo stesso Valdés) e che incitano il pubblico con canti e battiti di mani.

L’ IMPATTO SU CHI VI SCRIVE

Chi vi scrive ama la musica cubana, il pianismo cubano in tutte le sue forme, anche quelle più stereotipate, e ama Chucho Valdés. Questo va detto da subito, per sgombrare il campo da pretese di scientificità o di verità obiettive calate dall’alto: d’altronde questo spazio è dichiaratamente lo spazio di un giudizio personale che può dunque agevolmente essere saltato a piè pari.

Qui a Vicenza ho ascoltato un concerto coinvolgente, dalla sonorità elegante ed equilibrata anche nei momenti di virtuosismo più spinto: complice anche la mancanza della batteria, sostituita dalle batà, ma soprattutto dalla capacità dei musicisti di bilanciarsi e di rimanere all’interno di dinamiche e timbriche mai esagerate.

Valdés sa come fare l’occhiolino al pubblico, e lo fa, certamente, ma ci tiene a far emergere la sua musicalità, la sua espressività da subito, prima di accontentare le aspettative della platea: non a caso il concerto era iniziato in modo molto “jazzistico” (semplificando, che non me ne vogliano i puristi) e via via fino alla fine procedendo sempre di più verso una esplicita, accattivante ed ammiccante sonorità cubana.

Negli episodi più lenti non sono mancati momenti di intenso lirismo. Fondamentale durante tutto il concerto l’aspetto prettamente melodico di batà e congas, e la funzione irrinunciabile del contrabbasso che si è rivelato prezioso punto di riferimento, una vera tagliente, trainante corda metallica sonora.

L’impianto armonico spesso è apparso complesso, tanto da rendere melodie magari molto semplici tutt’altro che scontate.

Una performance divertente, più variegata nella prima parte che nella seconda, e più multiforme e articolato di quanto non ci potesse aspettare. E anche un bello spettacolo da vedere, come si può vedere dagli scatti di Daniela Crevena.

da Redazione | 17/Lug/2018 | Eventi, News

Al Roma Jazz Festival (Casa del Jazz, 19 luglio, ore 21), il pianista-compositore afroamericano Randy Weston si presenta con il suo quintetto, gli African Rhythms. E’ un gruppo formato da musicisti con cui vanta una lunga collaborazione ed una profonda empatia: Neil Clarke (percussioni e trombone), Alex Blake (contrabbasso), T.K. Blue (sax alto) e Billy Harper al sax tenore, con cui aveva già suonato in duo il 19 maggio scorso a Vicenza. Sull’esibizione del duo al teatro Olimpico vicentino (per il Vicenza Jazz Festival) i nostri lettori hanno potuto seguire un ampio reportage di Daniela Floris, con foto di Daniela Crevena.

Randy Weston, dopo Roma, sarà al jazz festival di Nizza (21 luglio) e con la stessa formazione che suona in Europa (meno Harper) si è già esibito di recente a New York (il 7 luglio, al Jamaica Performing Arts Center). In maggio, sempre nella Big Apple, ha ricevuto l’importante “Founders Award” dall’istituzione “The Jazz Gallery. Where the Future Is Present”; tra i “titolati” anche Eddie Palmieri, Terrilyne Carrington e Bruce Gordon. Il pianista – instancabile – ha, peraltro, da pochissimo editato (etichetta Africanrhythms) un doppio cd: “Sound”, trentanove tracce, soprattutto dal vivo, in cui suona in solitudine. Sta, peraltro, scrivendo un libro che si chiamerà “African Spirituality”.

Il recital romano del 19 luglio è davvero imperdibile, perché il pianista afroamericano è da tempo assente dalla scena romana e perché, a novantadue anni, Randy Weston è ancora straordinario nel proporre il suo originale jazz, una sintesi sublime e unica tra Africa ed Afroamerica. Un “maestro” che non ha rivali.