Si può raccontare un artista in una sola nota? Un fantasioso viaggio nel sound di Miles Davis e la sua rivoluzione musicale

Tempo di lettura stimato: 13 minuti

Si può raccontare un artista in una sola nota? Un fantasioso viaggio nel sound di Miles Davis e la sua rivoluzione musicale, cercando la risposta attraverso la prima nota di tromba di Blue in Green del celebre album Kind of Blue del 1959. Un mix di interviste, aneddoti, storia, teoria musicale e arte per riflettere sul valore del tempo in musica nella nostra vita.

Premere il tasto pausa e poi rewind, riavvolgere un nastro o spostare la puntina di un vinile. Tutte azioni che sembrano scontate, ma sono quei gesti quotidiani più simili all’esperienza di un viaggio nel tempo. Possiamo ascoltare e riascoltare un brano o un singolo passaggio all’infinito fino a stufarci, consumando compulsivamente il tempo del disco, incidendo un solco nella nostra memoria percettiva. Vivere la musica in questo modo significa riconoscere l’eccezionalità di alcuni attimi, un impulso simile al voler scattare una fotografia che immortali un frammento di realtà da poter conservare o guardare sotto una nuova luce. Coloro che lo fanno sentono forse la necessità di tornare a quel singolo momento, per le vibrazioni che si trasformano in sensazioni corporee, per le sinestesie fantasiose che crea o per un ricordo intimo a cui lo leghiamo. Pierre Boulez nei Relevés d’Apprenti, pubblicati nel 1962, parla della concentrazione sull’istante sonoro che si manifesta nella musica di Debussy; uno tra i tanti è l’iconico ingresso dei fiati e dell’arpa nel Prélude à l’après-midi d’un faune, un momento di estasi meravigliata tale da paralizzare il tempo, con l’energia che si crea nel passaggio dal suono flebile e ammaliante del flauto del fauno all’ingresso degli altri strumenti, restituendo la sensazione di un pacifico mondo bucolico nascosto da una spessa tenda. Eppure la musica è l’arte del tempo irreversibile, sembra strano poter parlare di paralisi del tempo e ammirazione di un singolo istante di musica. Per gran parte del ‘900, il filosofeggiare sulla questione temporale ha permesso ai compositori di rimettere in discussione il concetto per cui un brano scorre e nulla può fermarla o riportarla indietro. Una marea di pensieri trasfigurati in opere che giocano viaggiando nel tempo, creando stasi, rallentamenti e dilatazioni; parallelismi di flussi che scorrono l’uno sopra l’altro, riavvolgendosi, conglomerandosi o disperdendosi in molteplici direzioni, un’idea tattile del tempo che ritroviamo ad esempio nel compositore Brian Ferneyhough. Come ascoltatori questo ci tocca nel profondo, perché siamo abituati a godere all’ascolto di una successione di eventi, la canzone è una narrazione che deve scorrere verso un punto preciso, la freccia è sempre rivolta da sinistra verso destro, guidandoci tortuosamente a un climax e a un finale. Un ragionamento sullo spazio e il tempo del suono è qualcosa che solo in apparenza si situa lontano dalla nostra vita di tutti i giorni. Tutto questo però cos’ha a che vedere con Miles Davis? Tengo in macchina un talismano, un disco dal titolo “1959 L’Anno che Cambiò il Jazz”. Un anno in cui sono usciti degli album che hanno effettivamente cambiato la storia del jazz. Davis fa parte del novero di questi musicisti rivoluzionari, tuttavia raccontarlo in modo alternativo è sempre difficile vista la mole di parole già profuse da molti. La provocazione sul tempo diventa quindi un aggancio spaziale dal sentore di fisica quantistica, l’obiettivo è racchiudere qualcosa di gigantesco in un oggetto minuscolo: una sola nota. Il Mi di Tromba tra 0:18 e 0:21 secondi nel brano Blue in Green, tratto dall’album Kind of Blue del 1959 è il contenitore su cui sperimentare, raccontando la vita e l’estro artistico del trombettista attraverso alcune tappe e stimoli creativi che confluiscono verso questo istante tridimensionale. Per capire cos’abbia di così particolare questa nota bisogna indossare varie lenti, scegliendo progressivamente quella più graduata in base a cosa si sta cercando e cosa si sceglie di osservare.

Se si parla di Miles si pensa ad un personaggio arrogante, burbero, cinico, assoggettatore, scortese, dal sorriso nascosto dietro labbra serrate o dal bocchino della tromba. Convive con una timidezza interiorizzata tale da creare delle insormontabili barriere difensive, un tratto che fa parte di quelle menti annoiate dall’ordinario, instancabilmente alla ricerca di una via d’uscita dai canoni convenzionali. Gli venne affibbiato addirittura il soprannome di Prince of Darkness per questo suo carattere, ironicamente proprio nel periodo in cui si distingueva per il look flamboyant e lo stile di vita un po’ posh. Un profilo psicologico che diventa curioso se si pensa alla sua provenienza. Cresce nell’Illinois a East St. Louis, secondo di tre fratelli in una famiglia in cui il padre lavora come dentista e la madre è violinista e insegnante di musica. Per gli anni ‘20 questo implicava un tenore di vita tipico della black bourgeoisie, ma in un’America dove il benessere economico rappresenta uno status sociale, l’afroamericano benestante non era esente dal razzismo e Miles ne è stato a lungo vittima. Vivere in questo paradossale contrasto socioeconomico potrebbe essere sufficiente per comprendere solo quale sia una delle tante scintille che portano a un propulsivo bisogno di cambiamento e ricerca creativa di nuove soluzioni espressive. Non a caso da adolescente negli anni ‘40 abbraccia la filosofia dei boppers e degli hipster, ripudiando quel mondo di modelli valoriali borghesi che ha assorbito dalla sua famiglia. Sorge spontaneo chiedersi in quale modo il suo vissuto abbia stimolato l’evoluzione del suo sound indistinguibile, quanti semi bisogna piantare perché cresca una pianta di Miles?

Se si parla di Miles si pensa ad un personaggio arrogante, burbero, cinico, assoggettatore, scortese, dal sorriso nascosto dietro labbra serrate o dal bocchino della tromba. Convive con una timidezza interiorizzata tale da creare delle insormontabili barriere difensive, un tratto che fa parte di quelle menti annoiate dall’ordinario, instancabilmente alla ricerca di una via d’uscita dai canoni convenzionali. Gli venne affibbiato addirittura il soprannome di Prince of Darkness per questo suo carattere, ironicamente proprio nel periodo in cui si distingueva per il look flamboyant e lo stile di vita un po’ posh. Un profilo psicologico che diventa curioso se si pensa alla sua provenienza. Cresce nell’Illinois a East St. Louis, secondo di tre fratelli in una famiglia in cui il padre lavora come dentista e la madre è violinista e insegnante di musica. Per gli anni ‘20 questo implicava un tenore di vita tipico della black bourgeoisie, ma in un’America dove il benessere economico rappresenta uno status sociale, l’afroamericano benestante non era esente dal razzismo e Miles ne è stato a lungo vittima. Vivere in questo paradossale contrasto socioeconomico potrebbe essere sufficiente per comprendere solo quale sia una delle tante scintille che portano a un propulsivo bisogno di cambiamento e ricerca creativa di nuove soluzioni espressive. Non a caso da adolescente negli anni ‘40 abbraccia la filosofia dei boppers e degli hipster, ripudiando quel mondo di modelli valoriali borghesi che ha assorbito dalla sua famiglia. Sorge spontaneo chiedersi in quale modo il suo vissuto abbia stimolato l’evoluzione del suo sound indistinguibile, quanti semi bisogna piantare perché cresca una pianta di Miles?

Indossando degli occhiali che ci danno il senso di profondità di campo possiamo andare oltre la cornice del quadro  che è la sua vita. Allora guardiamo al ramificato inviluppo di interviste, pareri, aneddoti e racconti scritti da critici, giornalisti, biografi, storici, produttori e musicisti con cui Davis ha suonato. Timbro etereo e raffinato, grande lirismo, uso di sordine, come se dalla campana uscisse una nebbia: queste parole sono la sintesi di aggettivi provenienti da diverse penne usate per descrivere il suono della sua tromba dal ’58 in poi. L’idea della nebulosità è suggestiva e ben si sposa con la sua voce più iconica, quella irrimediabilmente divenuta rauca e arrugginita dopo un’operazione per rimuovere dei noduli alle corde vocali nel ‘57. In particolare, possiamo già sentire nelle ballad come My Funny Valentine e It Never Enter My Mind, registrati nel ’56 per gli album Cookin’ e Workin’, un’ombra sonora che sembra proiettarsi inesorabilmente verso quella foschia magica della nota di Blue in Green. Questo è un Miles molto sicuro e chiuso nelle sue idee siccome è arrivato al punto d’illuminazione tanto atteso che connette passato, presente e futuro del jazz. Si rinchiude nello studio di registrazione formando un sestetto eccezionale, composto da musicisti ormai punti cardinali della sua formazione, John Coltrane al sassofono e Paul Chambers al contrabbasso a cui si aggiungono il contraltista Cannonball Adderley, Bill Evans al piano e Jimmy Cobb alla batteria. Il gruppo si arma solo di qualche canovaccio e foglietto su cui erano abbozzate delle note su cui improvvisare, pronti a mettere in vinile, nero su nero, quella che era la nuova idea di sound davisiano, Kind Of Blue. Si legge spesso di come quest’album sia stata la prima opera in cui il trombettista sconquassa il jazz approcciandosi alla musica modale. Una visione un po’ miope nel momento in cui scopriamo come la musica modale in Davis sia solo un tassello nel macrocosmo di influenze e scoperte che ha fatto nella vita e soprattutto di come la bussola di questi cambiamenti punti sempre verso quel sound che tanto fa parlare di lui. Allontanando lentamente il fuoco del nostro sguardo verso il passato, troviamo un’intervista con Nat Hentoff del dicembre del ’58, in cui Davis disse: “Quando Gil [Evans] compose l’arrangiamento di “I Love You Porgy” mi scrisse solo una scala. Niente accordi, è questo dà molta più libertà e spazio per sentire le cose. Quando suoni in questo modo puoi andare avanti per sempre. Non devi preoccuparti dei changes e puoi fare molto di più con la linea melodica. Quando ti basi sugli accordi, sai che alla fine delle trentadue battute l’accordo è concluso e non puoi far altro che ripetere ciò che hai fatto con alcune variazioni”. Un altro esempio lo troviamo nelle parole del produttore discografico George Avakian, che nel ’56 ha portato Bernstein e Miles a collaborare per un arrangiamento stile cool jazz del brano Sweet Sue nell’album in uscita What is Jazz? “Quello che fece quando suonò Sweet Sue era una breve introduzione formale, prima di scivolare nell’improvvisazione totale, estremamente libera. È stata una svolta improvvisa in cui ha semplificato la struttura accordale della melodia, si è più o meno persa l’armonia della canzone. Quella potrebbe essere stata la scintilla da cui è scaturita la qualità fluida del fraseggio in Kind of Blue”.

che è la sua vita. Allora guardiamo al ramificato inviluppo di interviste, pareri, aneddoti e racconti scritti da critici, giornalisti, biografi, storici, produttori e musicisti con cui Davis ha suonato. Timbro etereo e raffinato, grande lirismo, uso di sordine, come se dalla campana uscisse una nebbia: queste parole sono la sintesi di aggettivi provenienti da diverse penne usate per descrivere il suono della sua tromba dal ’58 in poi. L’idea della nebulosità è suggestiva e ben si sposa con la sua voce più iconica, quella irrimediabilmente divenuta rauca e arrugginita dopo un’operazione per rimuovere dei noduli alle corde vocali nel ‘57. In particolare, possiamo già sentire nelle ballad come My Funny Valentine e It Never Enter My Mind, registrati nel ’56 per gli album Cookin’ e Workin’, un’ombra sonora che sembra proiettarsi inesorabilmente verso quella foschia magica della nota di Blue in Green. Questo è un Miles molto sicuro e chiuso nelle sue idee siccome è arrivato al punto d’illuminazione tanto atteso che connette passato, presente e futuro del jazz. Si rinchiude nello studio di registrazione formando un sestetto eccezionale, composto da musicisti ormai punti cardinali della sua formazione, John Coltrane al sassofono e Paul Chambers al contrabbasso a cui si aggiungono il contraltista Cannonball Adderley, Bill Evans al piano e Jimmy Cobb alla batteria. Il gruppo si arma solo di qualche canovaccio e foglietto su cui erano abbozzate delle note su cui improvvisare, pronti a mettere in vinile, nero su nero, quella che era la nuova idea di sound davisiano, Kind Of Blue. Si legge spesso di come quest’album sia stata la prima opera in cui il trombettista sconquassa il jazz approcciandosi alla musica modale. Una visione un po’ miope nel momento in cui scopriamo come la musica modale in Davis sia solo un tassello nel macrocosmo di influenze e scoperte che ha fatto nella vita e soprattutto di come la bussola di questi cambiamenti punti sempre verso quel sound che tanto fa parlare di lui. Allontanando lentamente il fuoco del nostro sguardo verso il passato, troviamo un’intervista con Nat Hentoff del dicembre del ’58, in cui Davis disse: “Quando Gil [Evans] compose l’arrangiamento di “I Love You Porgy” mi scrisse solo una scala. Niente accordi, è questo dà molta più libertà e spazio per sentire le cose. Quando suoni in questo modo puoi andare avanti per sempre. Non devi preoccuparti dei changes e puoi fare molto di più con la linea melodica. Quando ti basi sugli accordi, sai che alla fine delle trentadue battute l’accordo è concluso e non puoi far altro che ripetere ciò che hai fatto con alcune variazioni”. Un altro esempio lo troviamo nelle parole del produttore discografico George Avakian, che nel ’56 ha portato Bernstein e Miles a collaborare per un arrangiamento stile cool jazz del brano Sweet Sue nell’album in uscita What is Jazz? “Quello che fece quando suonò Sweet Sue era una breve introduzione formale, prima di scivolare nell’improvvisazione totale, estremamente libera. È stata una svolta improvvisa in cui ha semplificato la struttura accordale della melodia, si è più o meno persa l’armonia della canzone. Quella potrebbe essere stata la scintilla da cui è scaturita la qualità fluida del fraseggio in Kind of Blue”.

Il punto di arrivo di questo decalogo lo troviamo invece nelle parole di George Russell quando racconta come “Ho percepito che Miles volesse trovare un nuovo modo di rapportarsi agli accordi, e il pensiero di come potesse arrivarci è qualcosa su cui rimuginava costantemente. Ho parlato con Miles delle scale modali sul finire degli anni ‘40 e mi domandavo come mai ci stesse mettendo così tanto, ma quando ho sentito So What ho capito che li stava usando”. Viene spontaneo pensare che Miles si sia lasciato ispirare dal famoso libro di Russell Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, pubblicato nel’53, un testo che è stato consumato anche dai jazzisti dell’epoca. La corrispondenza nelle date darebbe senso a un brano come Swing Spring del ’54 in cui c’è una chiara costruzione modale negli accordi e nei solo. Tuttavia, le parole di Russell colpiscono se si pensa come Miles parlasse dei modi in un’epoca non sospetta come gli anni ’40. Una decade in cui è passato nel giro di poco da studiare alla Juilliard nel ‘44, quello che per lui era l’istituto adatto per diventare un professionista, ma trasformatosi presto in un momento di noia che interrompeva la sua divertente partita a nascondino per i locali della 52esima strada alla ricerca di Gillespie e Parker, alla vittoria di questa partita che gli è valsa la collaborazione assidua proprio con Bird l’anno dopo. Arrivando poi al ’48, quando iniziò a suonare con la cerchia di musicisti che gravitava attorno al compositore Gil Evans, tra cui Lee Konitz, Gerry Mulligan e John Lewis. Questo scambio tra i due avviene quindi nel periodo delle prime espressioni del cool jazz, in cui Davis comincia a levigare un suono più personale, in un lirismo assorto concedendosi qualche accenno di vibrato, una poetica che è anche riscoperta della sua adolescenza, precisamente in quell’ispirazione nata dal legame col trombettista Clark Terry. Questo riallacciarsi al passato non sorprende siccome la seduzione per il ritmo aggressivo e frenetico del Bebop è durato poco a conti fatti. Per molti jazzisti la via d’uscita da quello stagnante linguaggio incentrato sui changes si è costruita anche attraverso quei nodi tra passato e presente musicale nelle cui fibre si celano quei what if che aspettano l’attimo propizio per diventare compiuti. Altro motivo d’ispirazione verso la musica modale si riscontra quando riflettiamo sulla natura della grande mela: una troposfera culturale dove la musica fluttua tra cielo e terra e l’ossigeno che si respira è un composto di musica latino-americana, spagnola, egiziana, medio-orientale, indiana e d’ogni altro folklore immaginabile… una miscela di accenti sonori che contemplano sistemi scalari alternativi a quelli della musica occidentale. Per Miles ogni incontro con un musicista e ogni concerto del periodo newyorkese potrebbe esser stato lo spunto primigenio. Il trombettista si sofferma poco su questioni tecniche quando parla di Kind of Blue, invece nelle intenzioni risulta trasparente. Perché questo suo excursus storico ci mostra come la modalità sia un mero tramite per raggiungere la sua idea di spazio in musica, per cui il musicista, potendo andare oltre il rapporto armonia-melodia, è in grado di contemplare uno svuotamento di significato nella dimensione verticale e riempiendola di una melodia orizzontale che sgorga con maggior libertà, raffinando nel linguaggio l’intensità e soprattutto il timbro.

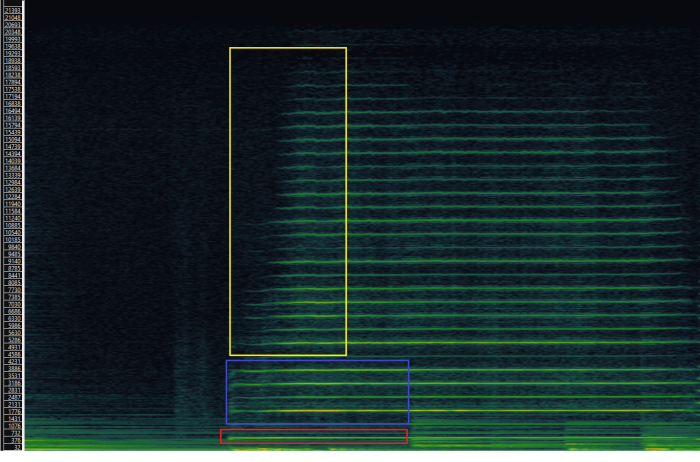

Miles parla nello specifico di “suonare lo spazio” con Gil Evans, riferendosi alla musica del nuovo trio del pianista Ahmad Jamal con Israel Crosby al contrabbasso e il batterista Vernel Fournier. Questa idea dello spazio ci spinge a ritornare dentro la cornice del quadro, indagando il tempo con degli occhialini chirurgici, fino a usare il microscopio di un biologo per indagare quella che il compositore Gérard Grisey chiamava la vita interna del suono. Blue in Green è solo in apparenza un brano semplice, se guardiamo alla sua struttura possiamo immaginare la sfida non indifferente per il sestetto a improvvisare così liberamente su una infrequente forma di dieci battuti. Improvvisazioni che diventano ancora più affascinanti se sentiamo con quanta frenesia il ritmo armonico muta in raddoppi o dimezzamenti all’alternarsi dei solisti. Sull’armonia di questo brano sussistono opinioni divisive, a ben guardare si possono sentire alcuni escamotage che non lo rendono modale in senso stretto, personalmente mi trovo in disaccordo con chi sostiene sia sufficiente a detrarne la natura modale. Per comprenderla bisogna spostare il punto focale dall’analisi armonica e concentrarsi su quanto la melodia della tromba di Miles si esprime in un fraseggio nei cui respiri non si trova mai quella nota che crea un appoggio o una chiusura coerente alle funzioni armoniche sottostanti. Si percepisce una gran tensione quando si scontra con il pianoforte di Evans, che dà l’impressione di dover inseguire le note di Miles dando una risoluzione armonica a un’idea melodica che è già passata, svanita nell’aria. Questo effetto crea una forma di dialogo infinito, precludendo alla narrazione una proiezione uditiva verso un finale. Esiste quindi quello che si chiama un pensiero di circolarità in Blue in Green, un termine usato da Herbie Hancock e riportato dai compositori e teorici musicali Henry Martin e Steve Larson per descrivere questa peculiarità strutturale del brano. L’idea circolare è coerente a questa interpretazione di una corsa sfuggente della melodia alla ricerca di un centro tonale di gravità permanente, isolato rispetto al basso e al pianoforte, due strumenti che circumnavigano attorno a progressioni armoniche in tonalità ora di Re minore ora di La minore. Ma quindi è modale o no? La prima nota è la dichiarazione d’intenti sufficiente a far cadere ogni indugio, un Mi naturale sopra un accordo di Sol minore undicesima, un colore limpidamente dorico. Uscendo dai binari della teoria, è indubbio quanto questa nota si presenti come un cardine percettivo topico, viene suonata con la stessa delicatezza della pennellata di un pittore impressionista che disegna un paesaggio in cui il tempo si è paralizzato, ma nelle sfumature e nelle ombre possiamo vedere una scena che scorre nella nostra immaginazione. Utilizzando il microscopio del sonogramma è possibile amplificare questa retorica coloristica, guardandola nella sua composizione cellulare.

Miles parla nello specifico di “suonare lo spazio” con Gil Evans, riferendosi alla musica del nuovo trio del pianista Ahmad Jamal con Israel Crosby al contrabbasso e il batterista Vernel Fournier. Questa idea dello spazio ci spinge a ritornare dentro la cornice del quadro, indagando il tempo con degli occhialini chirurgici, fino a usare il microscopio di un biologo per indagare quella che il compositore Gérard Grisey chiamava la vita interna del suono. Blue in Green è solo in apparenza un brano semplice, se guardiamo alla sua struttura possiamo immaginare la sfida non indifferente per il sestetto a improvvisare così liberamente su una infrequente forma di dieci battuti. Improvvisazioni che diventano ancora più affascinanti se sentiamo con quanta frenesia il ritmo armonico muta in raddoppi o dimezzamenti all’alternarsi dei solisti. Sull’armonia di questo brano sussistono opinioni divisive, a ben guardare si possono sentire alcuni escamotage che non lo rendono modale in senso stretto, personalmente mi trovo in disaccordo con chi sostiene sia sufficiente a detrarne la natura modale. Per comprenderla bisogna spostare il punto focale dall’analisi armonica e concentrarsi su quanto la melodia della tromba di Miles si esprime in un fraseggio nei cui respiri non si trova mai quella nota che crea un appoggio o una chiusura coerente alle funzioni armoniche sottostanti. Si percepisce una gran tensione quando si scontra con il pianoforte di Evans, che dà l’impressione di dover inseguire le note di Miles dando una risoluzione armonica a un’idea melodica che è già passata, svanita nell’aria. Questo effetto crea una forma di dialogo infinito, precludendo alla narrazione una proiezione uditiva verso un finale. Esiste quindi quello che si chiama un pensiero di circolarità in Blue in Green, un termine usato da Herbie Hancock e riportato dai compositori e teorici musicali Henry Martin e Steve Larson per descrivere questa peculiarità strutturale del brano. L’idea circolare è coerente a questa interpretazione di una corsa sfuggente della melodia alla ricerca di un centro tonale di gravità permanente, isolato rispetto al basso e al pianoforte, due strumenti che circumnavigano attorno a progressioni armoniche in tonalità ora di Re minore ora di La minore. Ma quindi è modale o no? La prima nota è la dichiarazione d’intenti sufficiente a far cadere ogni indugio, un Mi naturale sopra un accordo di Sol minore undicesima, un colore limpidamente dorico. Uscendo dai binari della teoria, è indubbio quanto questa nota si presenti come un cardine percettivo topico, viene suonata con la stessa delicatezza della pennellata di un pittore impressionista che disegna un paesaggio in cui il tempo si è paralizzato, ma nelle sfumature e nelle ombre possiamo vedere una scena che scorre nella nostra immaginazione. Utilizzando il microscopio del sonogramma è possibile amplificare questa retorica coloristica, guardandola nella sua composizione cellulare.

In termini tecnici questo è uno spettro sonoro. Il suono nel suo vibrare genera frequenze, rappresentate come stringhe la cui lunghezza è data dalla nascita e morte della loro emissione. Quanta più energia hanno queste frequenze tanto più le stringhe brillano di una luce intensa, restituendoci l’idea visiva di quanto un singolo suono sia in realtà costellazione eterocromatica di una moltitudine di altre note, creando uno spazio acustico che alle nostre orecchie si trasforma in timbro strumentale, ma a un livello più profondo può addirittura restituirci la firma distintiva e personale di un’artista. Possiamo in soldoni vedere il Mi di Blue in Green in tutta la sua intima vita interna, in rosso è contrassegnata la nota reale che suona Miles, mentre in blu vediamo quanta energia ci sia fino alle prime cinque parziali armoniche, le cosiddette stringhe, fino al Mi due ottave sopra. Questa energia resta vivida anche nelle parziali superiori rappresentate nel rettangolo giallo dell’immagine, dove vediamo la brillantezza del suono di Miles nelle frequenze più acute, quelle evanescenti all’orecchio. Sempre nella parte in giallo è interessante vedere l’effetto che crea la sordina Wah Wah per tromba che apre a ventaglio il suono, strato dopo strato gli attacchi delle parziali si disvelano, come se venissero tolte una ad una delle lenzuola sottilissime sulla nudità di una nota a prostrarsi in tutta la sua fragilità proprio come l’animo stesso di Miles. Questo sonogramma restituisce un corrispettivo tra gli aggettivi usati per descrivere la percezione del sound di Miles attorno al ’59 e la sua reale composizione fisica, a dimostrazione dell’eccezionalità esecutiva di questa nota che può quindi segnare un sunto e punto d’arrivo nel lungo percorso dell’artista. Se questa corrispondenza tra scienza e immaginazione non fosse un setting ancora abbastanza suggestivo e mistico, allora pensiamo a cosa succede prima di questa nota. Possiamo sentire in introduzione un accompagnamento sofisticato, misterioso ma dalla grande serenità; il contrabbasso di Paul Chambers è avvolgente nell’inseguire il movimento armonico del pianoforte di Bill Evans. Una danza tra i due strumenti che creano un’ambiente dolce e rilassato, trovando una conclusione amara sull’ultimo accordo che ci lascia in sospeso come fosse una domanda dubbiosa nei confronti di questo piacere spensierato e cullante. La tromba di Miles è la risposta, con questo suono mesto che cambia irrimediabilmente l’atmosfera del brano. Il significato del titolo Blue in Green alla fine è simboleggiato dall’arrivo di questo istante sonoro preso in esame: una speranzosa pace che lascia spazio a una malinconia dal colore blu. Quante volte nelle nostre vite abbiamo provato questo? Parlo della gioia tipica di un traguardo raggiunto dopo un lungo viaggio verso quel verde, ma proprio quando ci si ferma per goderne, incombe la malinconia e il vuoto esistenziale con quella sua aura blu che risuona proprio come questo maledetto Mi, e in quell’istante il tempo del vivere si paralizza. Questa nota, oltre ad allacciare passato e presente di Miles, diventa profetica nel suo significato, perché questa sensazione assomiglia molto a come viene dipinto il trombettista poco dopo nel ’61. Un momento di apice della sua carriera, in cui decide di allontanarsi dalla scena per un paio d’anni, una vita di rendita in forza della fortuna monetaria accumulata, potendo godere di un’esistenza domestica nel proprio focolare. Esagerando con la fantasia potremmo prendere Miles e Monet, mettendoli seduti comodamente su due poltrone in uno di quei salotti d’intellettuali parigini che piacevano al trombettista quando andava in Francia. Una terra che per lui è croce e delizia, dal fiasco della sua prima esibizione europea nel tramonto degli anni ’40 che lo ha portato a gettarsi nell’abuso delle droghe, all’amore irrefrenabile che ha trovato in Jeanne Moreau, attrice nel famoso film noir Elevator to the Gallows del regista Louis Marie Malle, per cui Miles ha improvvisato nel ‘58 in presa diretta l’intera colonna lasciandosi suggestionare dallo scorrere delle scene su grande schermo. Chissà cosa si sarebbero detti il pittore e il musicista se si fossero scambiati quattro chiacchiere ascoltando Blue in Green mentre guardavano a uno dei quadri della serie delle ninfee.

Claude Monet scrisse “Un’istante, un aspetto della natura contiene tutto” riferendosi ai suoi tardi capolavori che ha dipinto, dal 1879 alla sua morte, nella sua dimora a Giverny. Frase azzeccata se la colleghiamo al valore d’istante che possiede questa nota rispetto al dipinto di Claude Monet del 1907: uno squarcio di blu tenue che dissipa il verde attorno fino a liquefarsi. Una scena che si mette in moto da sola al primo sguardo. Questo quadro è un’analogia che si collega per associazione visiva, alle frequenze del sonogramma e per sinestesia alla sensazione intima del Blue in Green riassunta in quel Mi. Addirittura, potremmo dire che è una summa della storia del trombettista che con il movimento degli impressionisti ha degli incroci; in fondo anche i pittori dell’epoca cercavano uno stile personale per uscire dallo stagnante linguaggio del realismo in pittura, così come Miles ha trovato in un sound in perenne evoluzione, l’essenza della sua rivoluzione del linguaggio jazz. Qualcosa di enorme che ben calza dentro qualcosa di così piccolo come una singola nota.

L’appello in chiusura è quello di immergersi in questa nota al punto tale che il frullato di parole lette non sia più qualcosa di scritto, ma venga generato in un istante come un bagliore dalla propria mente al solo ascolto di quei pochi secondi di Blue in Green. Questo è l’effetto che provo ogni volta che la riascolto e il motivo per cui quel Mi di tromba è la mia nota prescelta a riassumere l’essenza di Miles Davis. Sarei curioso di chiedere ad ogni persona quale sia il suo istante in musica preferito, quale arista, quale canzone, quale nota sceglierebbero e perché. In caso fatemelo sapere sarei ben curioso di leggere e condividere questa esperienza musicale.

Alessandro Fadalti