da Alessandro Fadalti | 22/Dic/2023 | Guide all'ascolto, News, Primo piano, Recensioni

Si può raccontare un artista in una sola nota? Un fantasioso viaggio nel sound di Miles Davis e la sua rivoluzione musicale, cercando la risposta attraverso la prima nota di tromba di Blue in Green del celebre album Kind of Blue del 1959. Un mix di interviste, aneddoti, storia, teoria musicale e arte per riflettere sul valore del tempo in musica nella nostra vita.

Premere il tasto pausa e poi rewind, riavvolgere un nastro o spostare la puntina di un vinile. Tutte azioni che sembrano scontate, ma sono quei gesti quotidiani più simili all’esperienza di un viaggio nel tempo. Possiamo ascoltare e riascoltare un brano o un singolo passaggio all’infinito fino a stufarci, consumando compulsivamente il tempo del disco, incidendo un solco nella nostra memoria percettiva. Vivere la musica in questo modo significa riconoscere l’eccezionalità di alcuni attimi, un impulso simile al voler scattare una fotografia che immortali un frammento di realtà da poter conservare o guardare sotto una nuova luce. Coloro che lo fanno sentono forse la necessità di tornare a quel singolo momento, per le vibrazioni che si trasformano in sensazioni corporee, per le sinestesie fantasiose che crea o per un ricordo intimo a cui lo leghiamo. Pierre Boulez nei Relevés d’Apprenti, pubblicati nel 1962, parla della concentrazione sull’istante sonoro che si manifesta nella musica di Debussy; uno tra i tanti è l’iconico ingresso dei fiati e dell’arpa nel Prélude à l’après-midi d’un faune, un momento di estasi meravigliata tale da paralizzare il tempo, con l’energia che si crea nel passaggio dal suono flebile e ammaliante del flauto del fauno all’ingresso degli altri strumenti, restituendo la sensazione di un pacifico mondo bucolico nascosto da una spessa tenda. Eppure la musica è l’arte del tempo irreversibile, sembra strano poter parlare di paralisi del tempo e ammirazione di un singolo istante di musica. Per gran parte del ‘900, il filosofeggiare sulla questione temporale ha permesso ai compositori di rimettere in discussione il concetto per cui un brano scorre e nulla può fermarla o riportarla indietro. Una marea di pensieri trasfigurati in opere che giocano viaggiando nel tempo, creando stasi, rallentamenti e dilatazioni; parallelismi di flussi che scorrono l’uno sopra l’altro, riavvolgendosi, conglomerandosi o disperdendosi in molteplici direzioni, un’idea tattile del tempo che ritroviamo ad esempio nel compositore Brian Ferneyhough. Come ascoltatori questo ci tocca nel profondo, perché siamo abituati a godere all’ascolto di una successione di eventi, la canzone è una narrazione che deve scorrere verso un punto preciso, la freccia è sempre rivolta da sinistra verso destro, guidandoci tortuosamente a un climax e a un finale. Un ragionamento sullo spazio e il tempo del suono è qualcosa che solo in apparenza si situa lontano dalla nostra vita di tutti i giorni. Tutto questo però cos’ha a che vedere con Miles Davis? Tengo in macchina un talismano, un disco dal titolo “1959 L’Anno che Cambiò il Jazz”. Un anno in cui sono usciti degli album che hanno effettivamente cambiato la storia del jazz. Davis fa parte del novero di questi musicisti rivoluzionari, tuttavia raccontarlo in modo alternativo è sempre difficile vista la mole di parole già profuse da molti. La provocazione sul tempo diventa quindi un aggancio spaziale dal sentore di fisica quantistica, l’obiettivo è racchiudere qualcosa di gigantesco in un oggetto minuscolo: una sola nota. Il Mi di Tromba tra 0:18 e 0:21 secondi nel brano Blue in Green, tratto dall’album Kind of Blue del 1959 è il contenitore su cui sperimentare, raccontando la vita e l’estro artistico del trombettista attraverso alcune tappe e stimoli creativi che confluiscono verso questo istante tridimensionale. Per capire cos’abbia di così particolare questa nota bisogna indossare varie lenti, scegliendo progressivamente quella più graduata in base a cosa si sta cercando e cosa si sceglie di osservare.

Se si parla di Miles si pensa ad un personaggio arrogante, burbero, cinico, assoggettatore, scortese, dal sorriso nascosto dietro labbra serrate o dal bocchino della tromba. Convive con una timidezza interiorizzata tale da creare delle insormontabili barriere difensive, un tratto che fa parte di quelle menti annoiate dall’ordinario, instancabilmente alla ricerca di una via d’uscita dai canoni convenzionali. Gli venne affibbiato addirittura il soprannome di Prince of Darkness per questo suo carattere, ironicamente proprio nel periodo in cui si distingueva per il look flamboyant e lo stile di vita un po’ posh. Un profilo psicologico che diventa curioso se si pensa alla sua provenienza. Cresce nell’Illinois a East St. Louis, secondo di tre fratelli in una famiglia in cui il padre lavora come dentista e la madre è violinista e insegnante di musica. Per gli anni ‘20 questo implicava un tenore di vita tipico della black bourgeoisie, ma in un’America dove il benessere economico rappresenta uno status sociale, l’afroamericano benestante non era esente dal razzismo e Miles ne è stato a lungo vittima. Vivere in questo paradossale contrasto socioeconomico potrebbe essere sufficiente per comprendere solo quale sia una delle tante scintille che portano a un propulsivo bisogno di cambiamento e ricerca creativa di nuove soluzioni espressive. Non a caso da adolescente negli anni ‘40 abbraccia la filosofia dei boppers e degli hipster, ripudiando quel mondo di modelli valoriali borghesi che ha assorbito dalla sua famiglia. Sorge spontaneo chiedersi in quale modo il suo vissuto abbia stimolato l’evoluzione del suo sound indistinguibile, quanti semi bisogna piantare perché cresca una pianta di Miles?

Se si parla di Miles si pensa ad un personaggio arrogante, burbero, cinico, assoggettatore, scortese, dal sorriso nascosto dietro labbra serrate o dal bocchino della tromba. Convive con una timidezza interiorizzata tale da creare delle insormontabili barriere difensive, un tratto che fa parte di quelle menti annoiate dall’ordinario, instancabilmente alla ricerca di una via d’uscita dai canoni convenzionali. Gli venne affibbiato addirittura il soprannome di Prince of Darkness per questo suo carattere, ironicamente proprio nel periodo in cui si distingueva per il look flamboyant e lo stile di vita un po’ posh. Un profilo psicologico che diventa curioso se si pensa alla sua provenienza. Cresce nell’Illinois a East St. Louis, secondo di tre fratelli in una famiglia in cui il padre lavora come dentista e la madre è violinista e insegnante di musica. Per gli anni ‘20 questo implicava un tenore di vita tipico della black bourgeoisie, ma in un’America dove il benessere economico rappresenta uno status sociale, l’afroamericano benestante non era esente dal razzismo e Miles ne è stato a lungo vittima. Vivere in questo paradossale contrasto socioeconomico potrebbe essere sufficiente per comprendere solo quale sia una delle tante scintille che portano a un propulsivo bisogno di cambiamento e ricerca creativa di nuove soluzioni espressive. Non a caso da adolescente negli anni ‘40 abbraccia la filosofia dei boppers e degli hipster, ripudiando quel mondo di modelli valoriali borghesi che ha assorbito dalla sua famiglia. Sorge spontaneo chiedersi in quale modo il suo vissuto abbia stimolato l’evoluzione del suo sound indistinguibile, quanti semi bisogna piantare perché cresca una pianta di Miles?

Indossando degli occhiali che ci danno il senso di profondità di campo possiamo andare oltre la cornice del quadro  che è la sua vita. Allora guardiamo al ramificato inviluppo di interviste, pareri, aneddoti e racconti scritti da critici, giornalisti, biografi, storici, produttori e musicisti con cui Davis ha suonato. Timbro etereo e raffinato, grande lirismo, uso di sordine, come se dalla campana uscisse una nebbia: queste parole sono la sintesi di aggettivi provenienti da diverse penne usate per descrivere il suono della sua tromba dal ’58 in poi. L’idea della nebulosità è suggestiva e ben si sposa con la sua voce più iconica, quella irrimediabilmente divenuta rauca e arrugginita dopo un’operazione per rimuovere dei noduli alle corde vocali nel ‘57. In particolare, possiamo già sentire nelle ballad come My Funny Valentine e It Never Enter My Mind, registrati nel ’56 per gli album Cookin’ e Workin’, un’ombra sonora che sembra proiettarsi inesorabilmente verso quella foschia magica della nota di Blue in Green. Questo è un Miles molto sicuro e chiuso nelle sue idee siccome è arrivato al punto d’illuminazione tanto atteso che connette passato, presente e futuro del jazz. Si rinchiude nello studio di registrazione formando un sestetto eccezionale, composto da musicisti ormai punti cardinali della sua formazione, John Coltrane al sassofono e Paul Chambers al contrabbasso a cui si aggiungono il contraltista Cannonball Adderley, Bill Evans al piano e Jimmy Cobb alla batteria. Il gruppo si arma solo di qualche canovaccio e foglietto su cui erano abbozzate delle note su cui improvvisare, pronti a mettere in vinile, nero su nero, quella che era la nuova idea di sound davisiano, Kind Of Blue. Si legge spesso di come quest’album sia stata la prima opera in cui il trombettista sconquassa il jazz approcciandosi alla musica modale. Una visione un po’ miope nel momento in cui scopriamo come la musica modale in Davis sia solo un tassello nel macrocosmo di influenze e scoperte che ha fatto nella vita e soprattutto di come la bussola di questi cambiamenti punti sempre verso quel sound che tanto fa parlare di lui. Allontanando lentamente il fuoco del nostro sguardo verso il passato, troviamo un’intervista con Nat Hentoff del dicembre del ’58, in cui Davis disse: “Quando Gil [Evans] compose l’arrangiamento di “I Love You Porgy” mi scrisse solo una scala. Niente accordi, è questo dà molta più libertà e spazio per sentire le cose. Quando suoni in questo modo puoi andare avanti per sempre. Non devi preoccuparti dei changes e puoi fare molto di più con la linea melodica. Quando ti basi sugli accordi, sai che alla fine delle trentadue battute l’accordo è concluso e non puoi far altro che ripetere ciò che hai fatto con alcune variazioni”. Un altro esempio lo troviamo nelle parole del produttore discografico George Avakian, che nel ’56 ha portato Bernstein e Miles a collaborare per un arrangiamento stile cool jazz del brano Sweet Sue nell’album in uscita What is Jazz? “Quello che fece quando suonò Sweet Sue era una breve introduzione formale, prima di scivolare nell’improvvisazione totale, estremamente libera. È stata una svolta improvvisa in cui ha semplificato la struttura accordale della melodia, si è più o meno persa l’armonia della canzone. Quella potrebbe essere stata la scintilla da cui è scaturita la qualità fluida del fraseggio in Kind of Blue”.

che è la sua vita. Allora guardiamo al ramificato inviluppo di interviste, pareri, aneddoti e racconti scritti da critici, giornalisti, biografi, storici, produttori e musicisti con cui Davis ha suonato. Timbro etereo e raffinato, grande lirismo, uso di sordine, come se dalla campana uscisse una nebbia: queste parole sono la sintesi di aggettivi provenienti da diverse penne usate per descrivere il suono della sua tromba dal ’58 in poi. L’idea della nebulosità è suggestiva e ben si sposa con la sua voce più iconica, quella irrimediabilmente divenuta rauca e arrugginita dopo un’operazione per rimuovere dei noduli alle corde vocali nel ‘57. In particolare, possiamo già sentire nelle ballad come My Funny Valentine e It Never Enter My Mind, registrati nel ’56 per gli album Cookin’ e Workin’, un’ombra sonora che sembra proiettarsi inesorabilmente verso quella foschia magica della nota di Blue in Green. Questo è un Miles molto sicuro e chiuso nelle sue idee siccome è arrivato al punto d’illuminazione tanto atteso che connette passato, presente e futuro del jazz. Si rinchiude nello studio di registrazione formando un sestetto eccezionale, composto da musicisti ormai punti cardinali della sua formazione, John Coltrane al sassofono e Paul Chambers al contrabbasso a cui si aggiungono il contraltista Cannonball Adderley, Bill Evans al piano e Jimmy Cobb alla batteria. Il gruppo si arma solo di qualche canovaccio e foglietto su cui erano abbozzate delle note su cui improvvisare, pronti a mettere in vinile, nero su nero, quella che era la nuova idea di sound davisiano, Kind Of Blue. Si legge spesso di come quest’album sia stata la prima opera in cui il trombettista sconquassa il jazz approcciandosi alla musica modale. Una visione un po’ miope nel momento in cui scopriamo come la musica modale in Davis sia solo un tassello nel macrocosmo di influenze e scoperte che ha fatto nella vita e soprattutto di come la bussola di questi cambiamenti punti sempre verso quel sound che tanto fa parlare di lui. Allontanando lentamente il fuoco del nostro sguardo verso il passato, troviamo un’intervista con Nat Hentoff del dicembre del ’58, in cui Davis disse: “Quando Gil [Evans] compose l’arrangiamento di “I Love You Porgy” mi scrisse solo una scala. Niente accordi, è questo dà molta più libertà e spazio per sentire le cose. Quando suoni in questo modo puoi andare avanti per sempre. Non devi preoccuparti dei changes e puoi fare molto di più con la linea melodica. Quando ti basi sugli accordi, sai che alla fine delle trentadue battute l’accordo è concluso e non puoi far altro che ripetere ciò che hai fatto con alcune variazioni”. Un altro esempio lo troviamo nelle parole del produttore discografico George Avakian, che nel ’56 ha portato Bernstein e Miles a collaborare per un arrangiamento stile cool jazz del brano Sweet Sue nell’album in uscita What is Jazz? “Quello che fece quando suonò Sweet Sue era una breve introduzione formale, prima di scivolare nell’improvvisazione totale, estremamente libera. È stata una svolta improvvisa in cui ha semplificato la struttura accordale della melodia, si è più o meno persa l’armonia della canzone. Quella potrebbe essere stata la scintilla da cui è scaturita la qualità fluida del fraseggio in Kind of Blue”.

Il punto di arrivo di questo decalogo lo troviamo invece nelle parole di George Russell quando racconta come “Ho percepito che Miles volesse trovare un nuovo modo di rapportarsi agli accordi, e il pensiero di come potesse arrivarci è qualcosa su cui rimuginava costantemente. Ho parlato con Miles delle scale modali sul finire degli anni ‘40 e mi domandavo come mai ci stesse mettendo così tanto, ma quando ho sentito So What ho capito che li stava usando”. Viene spontaneo pensare che Miles si sia lasciato ispirare dal famoso libro di Russell Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, pubblicato nel’53, un testo che è stato consumato anche dai jazzisti dell’epoca. La corrispondenza nelle date darebbe senso a un brano come Swing Spring del ’54 in cui c’è una chiara costruzione modale negli accordi e nei solo. Tuttavia, le parole di Russell colpiscono se si pensa come Miles parlasse dei modi in un’epoca non sospetta come gli anni ’40. Una decade in cui è passato nel giro di poco da studiare alla Juilliard nel ‘44, quello che per lui era l’istituto adatto per diventare un professionista, ma trasformatosi presto in un momento di noia che interrompeva la sua divertente partita a nascondino per i locali della 52esima strada alla ricerca di Gillespie e Parker, alla vittoria di questa partita che gli è valsa la collaborazione assidua proprio con Bird l’anno dopo. Arrivando poi al ’48, quando iniziò a suonare con la cerchia di musicisti che gravitava attorno al compositore Gil Evans, tra cui Lee Konitz, Gerry Mulligan e John Lewis. Questo scambio tra i due avviene quindi nel periodo delle prime espressioni del cool jazz, in cui Davis comincia a levigare un suono più personale, in un lirismo assorto concedendosi qualche accenno di vibrato, una poetica che è anche riscoperta della sua adolescenza, precisamente in quell’ispirazione nata dal legame col trombettista Clark Terry. Questo riallacciarsi al passato non sorprende siccome la seduzione per il ritmo aggressivo e frenetico del Bebop è durato poco a conti fatti. Per molti jazzisti la via d’uscita da quello stagnante linguaggio incentrato sui changes si è costruita anche attraverso quei nodi tra passato e presente musicale nelle cui fibre si celano quei what if che aspettano l’attimo propizio per diventare compiuti. Altro motivo d’ispirazione verso la musica modale si riscontra quando riflettiamo sulla natura della grande mela: una troposfera culturale dove la musica fluttua tra cielo e terra e l’ossigeno che si respira è un composto di musica latino-americana, spagnola, egiziana, medio-orientale, indiana e d’ogni altro folklore immaginabile… una miscela di accenti sonori che contemplano sistemi scalari alternativi a quelli della musica occidentale. Per Miles ogni incontro con un musicista e ogni concerto del periodo newyorkese potrebbe esser stato lo spunto primigenio. Il trombettista si sofferma poco su questioni tecniche quando parla di Kind of Blue, invece nelle intenzioni risulta trasparente. Perché questo suo excursus storico ci mostra come la modalità sia un mero tramite per raggiungere la sua idea di spazio in musica, per cui il musicista, potendo andare oltre il rapporto armonia-melodia, è in grado di contemplare uno svuotamento di significato nella dimensione verticale e riempiendola di una melodia orizzontale che sgorga con maggior libertà, raffinando nel linguaggio l’intensità e soprattutto il timbro.

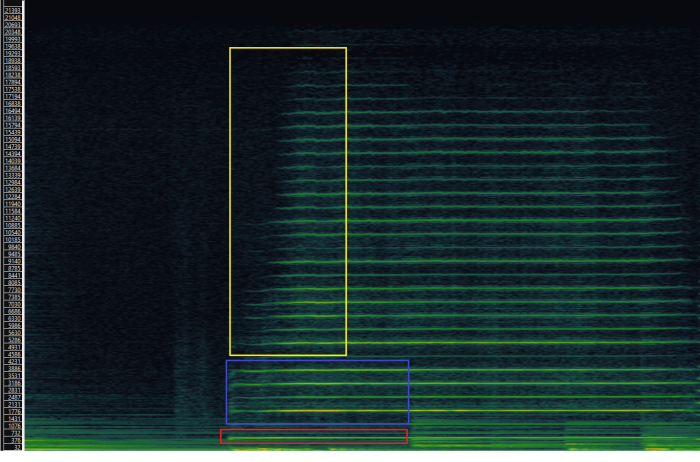

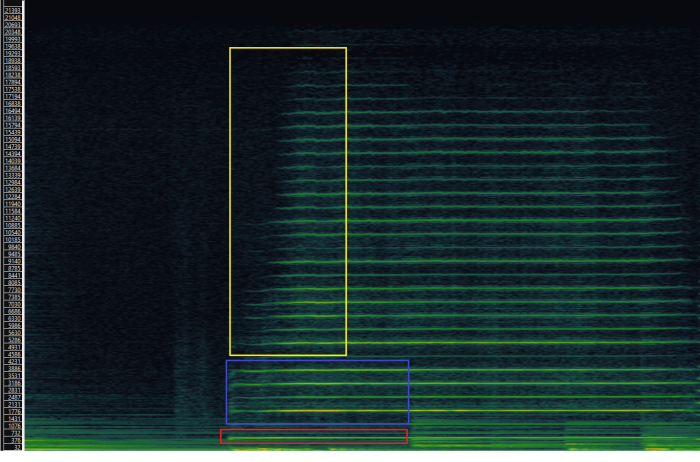

Miles parla nello specifico di “suonare lo spazio” con Gil Evans, riferendosi alla musica del nuovo trio del pianista Ahmad Jamal con Israel Crosby al contrabbasso e il batterista Vernel Fournier. Questa idea dello spazio ci spinge a ritornare dentro la cornice del quadro, indagando il tempo con degli occhialini chirurgici, fino a usare il microscopio di un biologo per indagare quella che il compositore Gérard Grisey chiamava la vita interna del suono. Blue in Green è solo in apparenza un brano semplice, se guardiamo alla sua struttura possiamo immaginare la sfida non indifferente per il sestetto a improvvisare così liberamente su una infrequente forma di dieci battuti. Improvvisazioni che diventano ancora più affascinanti se sentiamo con quanta frenesia il ritmo armonico muta in raddoppi o dimezzamenti all’alternarsi dei solisti. Sull’armonia di questo brano sussistono opinioni divisive, a ben guardare si possono sentire alcuni escamotage che non lo rendono modale in senso stretto, personalmente mi trovo in disaccordo con chi sostiene sia sufficiente a detrarne la natura modale. Per comprenderla bisogna spostare il punto focale dall’analisi armonica e concentrarsi su quanto la melodia della tromba di Miles si esprime in un fraseggio nei cui respiri non si trova mai quella nota che crea un appoggio o una chiusura coerente alle funzioni armoniche sottostanti. Si percepisce una gran tensione quando si scontra con il pianoforte di Evans, che dà l’impressione di dover inseguire le note di Miles dando una risoluzione armonica a un’idea melodica che è già passata, svanita nell’aria. Questo effetto crea una forma di dialogo infinito, precludendo alla narrazione una proiezione uditiva verso un finale. Esiste quindi quello che si chiama un pensiero di circolarità in Blue in Green, un termine usato da Herbie Hancock e riportato dai compositori e teorici musicali Henry Martin e Steve Larson per descrivere questa peculiarità strutturale del brano. L’idea circolare è coerente a questa interpretazione di una corsa sfuggente della melodia alla ricerca di un centro tonale di gravità permanente, isolato rispetto al basso e al pianoforte, due strumenti che circumnavigano attorno a progressioni armoniche in tonalità ora di Re minore ora di La minore. Ma quindi è modale o no? La prima nota è la dichiarazione d’intenti sufficiente a far cadere ogni indugio, un Mi naturale sopra un accordo di Sol minore undicesima, un colore limpidamente dorico. Uscendo dai binari della teoria, è indubbio quanto questa nota si presenti come un cardine percettivo topico, viene suonata con la stessa delicatezza della pennellata di un pittore impressionista che disegna un paesaggio in cui il tempo si è paralizzato, ma nelle sfumature e nelle ombre possiamo vedere una scena che scorre nella nostra immaginazione. Utilizzando il microscopio del sonogramma è possibile amplificare questa retorica coloristica, guardandola nella sua composizione cellulare.

Miles parla nello specifico di “suonare lo spazio” con Gil Evans, riferendosi alla musica del nuovo trio del pianista Ahmad Jamal con Israel Crosby al contrabbasso e il batterista Vernel Fournier. Questa idea dello spazio ci spinge a ritornare dentro la cornice del quadro, indagando il tempo con degli occhialini chirurgici, fino a usare il microscopio di un biologo per indagare quella che il compositore Gérard Grisey chiamava la vita interna del suono. Blue in Green è solo in apparenza un brano semplice, se guardiamo alla sua struttura possiamo immaginare la sfida non indifferente per il sestetto a improvvisare così liberamente su una infrequente forma di dieci battuti. Improvvisazioni che diventano ancora più affascinanti se sentiamo con quanta frenesia il ritmo armonico muta in raddoppi o dimezzamenti all’alternarsi dei solisti. Sull’armonia di questo brano sussistono opinioni divisive, a ben guardare si possono sentire alcuni escamotage che non lo rendono modale in senso stretto, personalmente mi trovo in disaccordo con chi sostiene sia sufficiente a detrarne la natura modale. Per comprenderla bisogna spostare il punto focale dall’analisi armonica e concentrarsi su quanto la melodia della tromba di Miles si esprime in un fraseggio nei cui respiri non si trova mai quella nota che crea un appoggio o una chiusura coerente alle funzioni armoniche sottostanti. Si percepisce una gran tensione quando si scontra con il pianoforte di Evans, che dà l’impressione di dover inseguire le note di Miles dando una risoluzione armonica a un’idea melodica che è già passata, svanita nell’aria. Questo effetto crea una forma di dialogo infinito, precludendo alla narrazione una proiezione uditiva verso un finale. Esiste quindi quello che si chiama un pensiero di circolarità in Blue in Green, un termine usato da Herbie Hancock e riportato dai compositori e teorici musicali Henry Martin e Steve Larson per descrivere questa peculiarità strutturale del brano. L’idea circolare è coerente a questa interpretazione di una corsa sfuggente della melodia alla ricerca di un centro tonale di gravità permanente, isolato rispetto al basso e al pianoforte, due strumenti che circumnavigano attorno a progressioni armoniche in tonalità ora di Re minore ora di La minore. Ma quindi è modale o no? La prima nota è la dichiarazione d’intenti sufficiente a far cadere ogni indugio, un Mi naturale sopra un accordo di Sol minore undicesima, un colore limpidamente dorico. Uscendo dai binari della teoria, è indubbio quanto questa nota si presenti come un cardine percettivo topico, viene suonata con la stessa delicatezza della pennellata di un pittore impressionista che disegna un paesaggio in cui il tempo si è paralizzato, ma nelle sfumature e nelle ombre possiamo vedere una scena che scorre nella nostra immaginazione. Utilizzando il microscopio del sonogramma è possibile amplificare questa retorica coloristica, guardandola nella sua composizione cellulare.

In termini tecnici questo è uno spettro sonoro. Il suono nel suo vibrare genera frequenze, rappresentate come stringhe la cui lunghezza è data dalla nascita e morte della loro emissione. Quanta più energia hanno queste frequenze tanto più le stringhe brillano di una luce intensa, restituendoci l’idea visiva di quanto un singolo suono sia in realtà costellazione eterocromatica di una moltitudine di altre note, creando uno spazio acustico che alle nostre orecchie si trasforma in timbro strumentale, ma a un livello più profondo può addirittura restituirci la firma distintiva e personale di un’artista. Possiamo in soldoni vedere il Mi di Blue in Green in tutta la sua intima vita interna, in rosso è contrassegnata la nota reale che suona Miles, mentre in blu vediamo quanta energia ci sia fino alle prime cinque parziali armoniche, le cosiddette stringhe, fino al Mi due ottave sopra. Questa energia resta vivida anche nelle parziali superiori rappresentate nel rettangolo giallo dell’immagine, dove vediamo la brillantezza del suono di Miles nelle frequenze più acute, quelle evanescenti all’orecchio. Sempre nella parte in giallo è interessante vedere l’effetto che crea la sordina Wah Wah per tromba che apre a ventaglio il suono, strato dopo strato gli attacchi delle parziali si disvelano, come se venissero tolte una ad una delle lenzuola sottilissime sulla nudità di una nota a prostrarsi in tutta la sua fragilità proprio come l’animo stesso di Miles. Questo sonogramma restituisce un corrispettivo tra gli aggettivi usati per descrivere la percezione del sound di Miles attorno al ’59 e la sua reale composizione fisica, a dimostrazione dell’eccezionalità esecutiva di questa nota che può quindi segnare un sunto e punto d’arrivo nel lungo percorso dell’artista. Se questa corrispondenza tra scienza e immaginazione non fosse un setting ancora abbastanza suggestivo e mistico, allora pensiamo a cosa succede prima di questa nota. Possiamo sentire in introduzione un accompagnamento sofisticato, misterioso ma dalla grande serenità; il contrabbasso di Paul Chambers è avvolgente nell’inseguire il movimento armonico del pianoforte di Bill Evans. Una danza tra i due strumenti che creano un’ambiente dolce e rilassato, trovando una conclusione amara sull’ultimo accordo che ci lascia in sospeso come fosse una domanda dubbiosa nei confronti di questo piacere spensierato e cullante. La tromba di Miles è la risposta, con questo suono mesto che cambia irrimediabilmente l’atmosfera del brano. Il significato del titolo Blue in Green alla fine è simboleggiato dall’arrivo di questo istante sonoro preso in esame: una speranzosa pace che lascia spazio a una malinconia dal colore blu. Quante volte nelle nostre vite abbiamo provato questo? Parlo della gioia tipica di un traguardo raggiunto dopo un lungo viaggio verso quel verde, ma proprio quando ci si ferma per goderne, incombe la malinconia e il vuoto esistenziale con quella sua aura blu che risuona proprio come questo maledetto Mi, e in quell’istante il tempo del vivere si paralizza. Questa nota, oltre ad allacciare passato e presente di Miles, diventa profetica nel suo significato, perché questa sensazione assomiglia molto a come viene dipinto il trombettista poco dopo nel ’61. Un momento di apice della sua carriera, in cui decide di allontanarsi dalla scena per un paio d’anni, una vita di rendita in forza della fortuna monetaria accumulata, potendo godere di un’esistenza domestica nel proprio focolare. Esagerando con la fantasia potremmo prendere Miles e Monet, mettendoli seduti comodamente su due poltrone in uno di quei salotti d’intellettuali parigini che piacevano al trombettista quando andava in Francia. Una terra che per lui è croce e delizia, dal fiasco della sua prima esibizione europea nel tramonto degli anni ’40 che lo ha portato a gettarsi nell’abuso delle droghe, all’amore irrefrenabile che ha trovato in Jeanne Moreau, attrice nel famoso film noir Elevator to the Gallows del regista Louis Marie Malle, per cui Miles ha improvvisato nel ‘58 in presa diretta l’intera colonna lasciandosi suggestionare dallo scorrere delle scene su grande schermo. Chissà cosa si sarebbero detti il pittore e il musicista se si fossero scambiati quattro chiacchiere ascoltando Blue in Green mentre guardavano a uno dei quadri della serie delle ninfee.

Claude Monet scrisse “Un’istante, un aspetto della natura contiene tutto” riferendosi ai suoi tardi capolavori che ha dipinto, dal 1879 alla sua morte, nella sua dimora a Giverny. Frase azzeccata se la colleghiamo al valore d’istante che possiede questa nota rispetto al dipinto di Claude Monet del 1907: uno squarcio di blu tenue che dissipa il verde attorno fino a liquefarsi. Una scena che si mette in moto da sola al primo sguardo. Questo quadro è un’analogia che si collega per associazione visiva, alle frequenze del sonogramma e per sinestesia alla sensazione intima del Blue in Green riassunta in quel Mi. Addirittura, potremmo dire che è una summa della storia del trombettista che con il movimento degli impressionisti ha degli incroci; in fondo anche i pittori dell’epoca cercavano uno stile personale per uscire dallo stagnante linguaggio del realismo in pittura, così come Miles ha trovato in un sound in perenne evoluzione, l’essenza della sua rivoluzione del linguaggio jazz. Qualcosa di enorme che ben calza dentro qualcosa di così piccolo come una singola nota.

L’appello in chiusura è quello di immergersi in questa nota al punto tale che il frullato di parole lette non sia più qualcosa di scritto, ma venga generato in un istante come un bagliore dalla propria mente al solo ascolto di quei pochi secondi di Blue in Green. Questo è l’effetto che provo ogni volta che la riascolto e il motivo per cui quel Mi di tromba è la mia nota prescelta a riassumere l’essenza di Miles Davis. Sarei curioso di chiedere ad ogni persona quale sia il suo istante in musica preferito, quale arista, quale canzone, quale nota sceglierebbero e perché. In caso fatemelo sapere sarei ben curioso di leggere e condividere questa esperienza musicale.

Alessandro Fadalti

da Amedeo Furfaro | 13/Nov/2023 | Guide all'ascolto, News, Primo piano, Recensioni

Il falsetto nelle etno-musiche

Rock o barocco? Gospel o nenia hawaiana? E le musiche primitive dove le mettiamo in tema di falsetto? Alan Lomax ricorda, a proposito di voce umana, che ”in tutte le età dell’uomo, nel peregrinare attraverso il pianeta, nei vari stili di vita, età, avventure, ogni adattamento ha trovato eco nel guscio di conchiglia dello stile canoro” (Cantometrics, Univ. California, 1978). Ancor prima Roberto Leydi aveva specificato che “la musica africana è forse la più varia, la più ricca, la più imprevedibile del mondo. Il cantante (…) sa usare la sua voce in ogni timbro e in ogni possibilità espressiva; sa passare dai toni più gravi al falsetto” (Musica popolare e musica primitiva, ERI, 1959). Dal “canto” suo Curt Sachs ha descritto i Maori in Nuova Zelanda che “eseguono i canti di guerra rapidamente, in un falsetto sferzante, microtonico, che sembra quasi un pigolio eccitato” (Le sorgenti della musica, Bollati Boringhieri, 1962). E tracce di falsetto sono state rilevate presso i nativi americani e in altri contesti, ad esempio fra le genti del Caucaso così come nel teatro tradizionale cinese.

Questa tecnica vocale , oltre al canto in senso stretto, può investire il linguaggio in senso lato. Dal racconto di André Schaeffner: “trovandoci per la prima volta in Africa, in Camerun, i miei compagni di missione ed io fummo ricevuti da uno di quei piccoli sovrani negri che spesso non sono altro che la triste caricatura dei grandi imperatori africani dei secoli passati. Il principe si rivolse a noi con una strana voce in falsetto che ci fece pensare si trattasse di un evirato. In seguito avemmo la sorpresa di udirlo rivolgersi agli uomini del suo seguito con voce assolutamente normale. Egli ricorreva alla voce in falsetto soltanto nell’esercizio solenne delle sue funzioni regali” (cit., La musica africana dal deserto all’equatore, RaiTv, 1955). In La musica entre los pueblos primitivos, saggio tradotto apparso nel “Boletin Latino-americano de musica” a Montevideo nel 1941, il compositore Henry Cowell intravedeva l’importanza sociale della musica per l’uomo primitivo che “impara a interpretarla seriamente, come una necessità di vita”. Schaeffner, pioniere della critica jazz francese con Goffin e Panassié (cfr. L. Cugny, Di una ricezione del jazz in Francia, HAL Open Science, Rivista di studi sul Jazz e sulle Musiche Audiotattili, 2019) esplicita con vari esempi il contrasto fra voce naturale ed artificiosa, fra parlato profano e parlata rituale, quest’ultima legata ad una specifica funzione sociale e politica.

Allargando lo spettro visuale, sono vari i casi possibili nel campo delle musiche popolari, dallo yodel alpino al country yodel del West America, dallo huapango dei mariachi messicani e dei gruppi tipici huastechi centroamericani interpreti di petenera (sottogenere del flamenco) agli holler afroamericani, dalle musiche vocali di alcune tribù pigmoidi fino ai “canti a distesa” del giuglianese.

Per restare all’Italia, Giovanna Marini accenna a varianti vocali non “naturali” nella musica contadina in cui “la voce si permette degli spessori timbrici delle note roche di corda che nessuna voce impostata classicamente farebbe“ (Improvvisazione ed uso della voce, “I Giorni Cantati”, 2/3, 1981). Dopo la doverosa premessa antropomusicale su una tale “tecnica di canto che, sfruttando un naturale fenomeno di impiego parziale delle corde vocali, consente la produzione di suoni più alti rispetto all’estensione naturale del soggetto cantante in voce piena” (Della Seta, Breve Lessico Musicale, Carocci, 2009) eccoci a tratteggiare, del falsetto maschile, un sintetico resoconto storico, non tecnico, che prende le mosse dalla nascita del melodramma dischiudendo l’excursus a più aree musicali.

Tra Farinelli e Moreschi

Nel cinquecento la terra è più ricca di un continente, l’America. Intanto, al di qua del Nuovo Mondo, in Europa, lettere scienze ed arti registrano uno sviluppo tumultuoso. Nell’Italia del Rinascimento anche la musica fiorisce rigogliosa. Poi, nel Seicento, la monodia accompagnata subentra alla polifonia con la trasformazione di assetto della musica vocale da cui ha origine il melodramma. A Firenze, nell’erudita Camerata de’ Bardi, figura fra i propugnatori del “recitar cantando” Giulio Caccini, convinto che il linguaggio musicale debba constare di “favella, ritmo, suono”. Il valente musicista è contrario al falsettismo, cioè a quel tipo di canto artatamente mutato in timbro e altezza. Le voci “artificiali” di soprano o contralto intonate dai falsettisti sono da lui ritenute stridule. Nelle sue prefazioni “’l’intonazione delle parole era discussa nella relazione del loro contenuto” (A. Della Corte, La critica musicale e i critici, Utet, 1961) nel presupposto che “la grazia del cantare sia parte proveniente dalla natura e non dall’arte” (V. Giustiniani, Discorso sopra la musica, 1628). Va da sé che “nell’opera italiana il canto delle arie era un compito da musicisti virtuosi; ad esempio i famosi castrati, la cui carriera era lanciata da particolari arie che ne costituivano l’epitome” (R. Strohm, Aria e recitativo. Dalle origini all’Ottocento, Enc. Musica Einaudi/Il Sole 24 Ore, 2006, I). Nello Stato pontificio, la proibizione alle donne di esibirsi in scena, decretata da un editto del 1588, aveva aperto ampi spazi ai castrati. Questi ultimi, presenti già nei lavori del Monteverdi, possedevano una vocalità in “perfetto equilibrio fra lo sfoggio virtuosistico nell’improvvisazione e la sostanza profondamente espressiva della linea melodica” (P. Mioli, La musica nella storia, Calderini). Non c’era un unico registro espressivo e il vocalismo degli evirati era più acuto rispetto a quello “naturale” dei camerati fiorentini. E voce bianca, impiegata essenzialmente in parti femminili, era quella del famoso Farinelli, al secolo Carlo Broschi (Andria 1705 – Bologna 1782), a cui è dedicata la biografia di Cappelletto ed il film di Corbiau del 1994 con Stefano Dionisi. “Farinello”, allievo del Porpora e amico del Metastasio e di Domenico Scarlatti, soleva suscitare “stupore per il modo spavaldo con il quale gareggiava perfino con gli strumenti in passaggi virtuosistici. A Londra, circondato dal fanatismo degli ammiratori, fece registrare entusiasmi e commozione da lasciare interdetti sulla veridicità dei resoconti” (Storia dell’opera, UTET, III). Broschi ebbe successo anche a Vienna, Parigi e alla corte di Madrid quale “musico terapeuta” del malinconico re Filippo V sin dal 1737. Nell’arco di una permanenza ultraventennale vi fondò, nel 1750, una scuola di “bel canto” italiano sotto l’egida di Ferdinando VI. Dunque “la voglia di strabiliare, il divismo, la follia delle passioni e delle rivalità furono esaltate dall’irruzione dei castrati sui palcoscenici d’opera. La loro storia incominciò alla fine del Cinquecento e durò fino all’Ottocento, fu penosa e gloriosa, esaltante e sconcertante” (L. Arruga, Il teatro d’opera italiano, Feltrinelli). Finchè appunto nell’800 nasce “l’età del tenore, in cui non sono più le voci acute dei soprani e dei castrati a primeggiare nelle rappresentazioni teatrali bensì quelle dei tenori (A. Petroni, Gilbert Deprez e i “disumani entusiasmi” per la voce tenorile, framentirivista.it, 16/12/22) e il tenore romantico subentra al contraltista evirato. Ed è grazie alle registrazioni effettuate fra il 1902 e il 1903 direttamente dalla voce del falsettista Alessandro Moreschi (Montecompatri, 1858-Roma 1922) che sono stati ricavati una decina di dischi. Moreschi, definito l’Angelo di Roma, cantore presso la Cappella Sistina dal 1883 al 1913, fra gli ultimi cantanti evirati con Domenico Mustafà (cfr. Il segreto della “quarta voce” di Mustafà, Emma Calvè ed Enrico Caruso, belcantoitaliano, blogspotcom,1/5/2020) e il Sebastianelli, si esibì, nel 1900, al Pantheon, ai funerali di re Umberto I, traghettando di fatto il falsettismo nel Novecento, secolo che avrebbe peraltro registrato l’abbandono della pratica dell’evirazione, usanza barbara e atroce, frutto di fondamentalismo moralistico, praticata su persone divenute macchine per cantare mutilate nel corpo e nella mente “immolate sull’altare dell’arte a prezzo della drammatica perdita di identità” (La riproduzione sonora, www.amedeofurfaro.it). La loro eredità canora, quella non chirurgicamente modificata, sarebbe stata raccolta dai controtenori con in repertorio, ancora oggi, musiche di Porpora, Purcell, Haendel, Bach… Da sottolineare che nel primo Ottocento era comparso il falsettone (talora “rinforzato”), tecnica di emissione di note molto acute o sovracute adoperata da vari tenori in alcune partiture liriche di Rossini, Donizetti, Bellini (Credeasi, misera da “I Puritani”). Pagine su cui si sarebbero cimentate grandi ugole (ad es. YouTube Luciano Pavarotti sings A High E flat (!!) in Falsetto).

-

-

Bobby McFerrin – ph Carol Friedman

-

-

Bee Gees

Poliedrico Novecento!

Nel Novecento si “sventaglia” un uso poliedrico del falsetto in più ambiti musicali. Intanto il belcanto lirico, culla ideale per le voci “finte”, consegna agli annali della discografia incisioni di un Enrico Caruso solito durante le prove cantare “le note acute in un falsetto del tipo usato dai cantori sinagogali” (Rosa Ponselle & James A. Drake, “Ponselle. A singer’s life”, Doubleday, 1982) e andrebbe ricordato al riguardo Nicolai Gedda per il suo tipico effetto alla Braham, il grande tenore ottocentesco di origine ebraica. Torniamo all’America, al continente della cui scoperta si era accennato scrivendo del Cinquecento, ma con un salto di oltre quattro secoli (anche se andrebbe quantomeno approfondito il capitolo ottocentesco della musica corale), per ritrovarvi la tecnica della voce “feigned” in nuovi “lidi” stilistici come il blues. E’ del 1928 l’incisione di “Canned Heat Blues” di Tommy Johnson. Attorno ai 40s compaiono i primi gruppi di doo-wop proprio mentre formazioni come The Mills Brothers inseriscono il falsetto fra le pratiche vocali adoperabili. Detta tendenza vocale si estende nella seconda metà dei ’50 quando è il doo-wop dei Platters, con la voce solista di Tony Williams proveniente dal gospel, a dilagare. In area popular, oltre a menzionare il falsetto “eerie” di John Jacob Niles, decano dei folksingers, va ricordato che il successo dei Tokens, “The lion sleeps tonight,” del ’61, era una cover del sudafricano di etnia zulu Solomon Linda (Mbube, 1939). Fra i falsetti più personali emerge quello di Jimmy Jones con la hit “Handy Man” mentre nel vicino Messico si impone Miguel Aceves Mejia, “The Golden Falsetto”. E’ c’è in parallelo anche in Europa da segnalare il falsetto gipsy del romeno Dona Dumitru Siminica (cfr. Tom Huizenga, A suave rumanians sing the falsetto song, npr.org, 10/10/06). Fra le grandi personalità in U.S.A. eccelle Curtis Mayfield, esponente di r&b, soul, funk, la cui carriera inizia nel’58 con gli Impressions. Divenuto celebre nei ’70, grazie alla colonna sonora del film SuperFly, del genere cinematografico della blaxploitation che ha come target iniziale il pubblico di colore, Mayfield simboleggia col suo album “Superfly” la rivalsa della coscienza politica neroamericana dell’epoca. Il suo modo di cantare è connotato dall’uso preponderante del falsetto. (cfr. riccardofacchi.wordpress.com, Il falsetto “impegnato” di Curtis Mayfield, 21//17). Essendo tante le citazioni possibili al riguardo, è il caso di rinviare la lettura a qualche classifica presente in rete. Ad esempio, the topten.com, Top Ten Male Singers with Best Falsetto con Barry Gibb (Bee Gees), Prince, Jeff Buckley nelle prime postazioni ed a seguire artisti come Dimash Kudaibergen, Matt Bellamy (Muse), Justin Timberlake, Chris Martin (Coldplay), Michael Jackson, Brian Wilson (Beach Boys), Thom Yorke (Radiohead). Si prosegue con The Weeknd, Smokey Robinson, Roger Taylor, Frankie Valli (The Four Seasons), Freddie Mercury, Morten Harket (a-ha), King Diamond, Andy Gibb, Philip Bailey (Earth, Wind & Fire), Adam Levine, Bobby Debarge, Paul McCartney, Brendon Urie, John Lennon, Eddie Kendricks quest’ultimo di area soul, dopo la sequenza di rock heavy alternative e pop sia melodico che “spinto”. Il trend dunque si rafforza nei ‘60/70 laddove negli 80s dance e disco si affiancano con prepotenza al rock e ai suoi fratelli, con importanti diramazioni in direzione black music. Seguiranno picchi e sbalzi decrescenti “a ondate”, senza uscite di scena. Da visionare al riguardo su Listcaboodle.com la Playlist di The Best Falsetto Songs utile da consultare per verificare la collocazione temporale dei vari successi. Ecco, appresso, i primi cinque hits quivi riportati:

Night Fever (Bee Gees, 1977)

After the Gold Rush (Neil Young, 1970)

Got To Give It Up (Marvin Gaye, 1977)

Let’s Work (Prince, 1981)

Only The Lonely (Roy Orbison, 1961)

Seguono vari brani, spalmati su più anni (“September” di Earth Wind & Fire del 1978 –“ Don’t Worry Baby”, dei Beach Boys del 1964 ,”Emotional Rescue” dei Rolling del 1980 – “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” di Michael Jackson del 1979 – “Just My Imagination” dei Temptations del 1971, “ Tracks of My Tears” di The Miracles, 1965 ), di fine secolo (“High And Dry” dei Radiohead del 1995) fino al più recenti “I’m Not The Only One” di Sam Smith del 2014 e “Redbone” di Gambino del 2016. Come si vede si tratta di selezioni che coprono un arco temporale di mezzo secolo da integrare con artisti come Silvester, Police, Judas Priest, Deep Purple, AC/DC, Kiss, Ted Neeley (Jesus Christ Superstar), Darkness …fino ai giorni nostri con Bruno Mars, Mika e il vintage soul di Aaron Frazer quindi i Maroon Five, Justin Bieber, Pharrell Williams, i sudcoreani BTS …

L’Italia ha qualcosa da dire al riguardo a partire dalla tradizione. Non disdegnavano gorgheggi o svolazzi “falsettati” Enrico Caruso (e si era a inizio 900) e Gill; quindi, nella seconda metà del secolo, voila Luciano Tajoli, Claudio Villa, Sergio Bruni, seguiti più avanti dal pop melodico di Flavio Paulin dei Cugini di Campagna e dal rock progressivo dei New Trolls, contemporanei dei Pooh (cfr. Massimo De Vincenzo, Storia del Falsetto. Dai castrati all’heavy metal, Youtube.com).

Discorso a parte meriterebbe Alan Sorrenti così come il semifalsetto di Mango e taluni interventi vocali dello stesso Battisti, senza parlare di Antonella Ruggiero per il semplice motivo che ci si sta occupando del falsetto maschile. Il quale anche in ambito classico ha continuato ad avere proseliti fino ad oggi, vedansi ad esempio il controtenore italiano Raffaele Pe sulla scia di Alfred Deller, David Daniels, Philippe Jaroussky, Jakub Jòzef Orlinski, il russo Vitas … (cfr. sull’argomento Alessandro Mormile, Controtenori, Zecchini Ed.).

La magnifica “ossessione”

Su “eartworm” quella del falsetto è definita una “obsession” per molti vocalist mentre su djrobblog.com si produce una playlist di The Best Falsetto Singers “A Men Only” Club aggiornata al 2015 su cui ritroviamo interessanti presenze Motown (Robinson), soul (Russell Thompkins) e comunque con propaggini nella musica neroamericana come nel caso di David Peaston ma sempre con prevalenza del pop e rock. Fatto è che se sul web artisti tipo Sam Smith, dal falsetto preponderante, viaggiano nel brano surricordato a colpi di un miliardo e mezzo di visualizzazioni, allora la cosa andrebbe in qualche modo attenzionata. Si è detto che il falsetto rincorre la leggiadria del canto infantile e la leggerezza di quello femminile ma forse ciò è riduttivo alla luce della sua diffusione. Intanto molti musicisti che lo possiedono accarezzano in fondo il sogno di una voce in grado di passeggiare sugli 88 tasti del pianoforte. E c’è pure Ligeti che ne ha scoperto il lato noir in “Le Grand Macabre” (1974) agli antipodi rispetto alla briosa teatralità settecentesca del musical “Falsettos” (1992), di William Finn e James Lapine, costituito dai due atti unici “March of the Falsettos” e “Falsettosland”.

A proposito di jazz soffermiamoci ora su un altro esperto della “voce di testa” cioè Bobby McFerrin, alla ribalta mondiale per “Don’t Worry. Be Happy” ma jazzista a tutto tondo. Le sue capriole vocali riescono a coniugare Bach e avanguardia a tribalismi africani con straordinaria naturalezza. Un simbolo vivente di come la musica jazz possa muoversi in libertà senza frontiere nel tempo o nello spazio. Ed ecco, in conclusione, una Playlist, del tutto soggettiva, con i “magnifici sette” jazzmen da noi preferiti fra coloro che vantano attrezzi vocali falsettofoni, con uso magari episodico, per un range più “espanso”. Nel jazz non è configurabile una categoria settoriale di vocalist “falsettisti” ma il falsetto od anche il “similfalsetto” (Scott) può far parte del bagaglio da cui trarre spunto nelle interpretazioni e improvvisazioni. I nomi seguenti rappresentano solo una (opinabile) delle scelte possibili, potenzialmente tante specie ove si faccia un’affacciata al soul e dintorni:

Bobby McFerrin

Mark Murphy

Kurt Elling

David Peaston

Alan Harris

Thomas Allen

Jimmy Scott

Si è affidata al jazz la chiusura di questa storia parziale del registro vocale più “ambiguo” che, partendo da etno-musica e lirica, ha attraversato do- wop, mainstream, disco, funk, dance-pop, R&B e hip hop (la suddivisione riprende quella di The Male Falsetto, cult-sounds.com). La pubblichiamo con il fondato dubbio che se oggi Farinelli rinascesse sarebbe ancora una superstar!

Amedeo Furfaro- Franco Sorrenti

da Redazione | 02/Nov/2023 | Guide all'ascolto, I nostri Eventi, News, Primo piano, Recensioni

Ancora una bella serata martedì nell’ambito degli incontri tenuti alla Casa del Jazz dal nostro direttore Gerlando Gatto. Ospiti Maria Pia De Vito e Sonia Spinello.

Atmosfera molto distesa con le due artiste assolutamente a loro agio, pur affrontando tematiche tutt’altro che leggere, ed un pubblico quanto mai attento e recettivo tra cui, in sala, due figure di rilievo del jazz italiano: Cinzia Tedesco una delle voci più autorevoli del panorama vocale e Danilo Blaiotta sicuro talento del nuovo pianismo jazz.

Apre Maria Pia De Vito che canta accompagnandosi al pianoforte: il conduttore la invita a ripercorrere i primi passi della sua carriera, quando frequentava il “Music Inn” e appariva – queste le parole di Gatto – «affamata di Jazz».

-

-

Maria Pia De Vito, Gerlando Gatto

-

-

Maria Pia De Vito, Gerlando Gatto

-

-

Maria Pia De Vito, Gerlando Gatto

-

-

Maria Pia De Vito

La vocalist risponde con fervore e il quadro che ne deriva è quello di un ambiente musicale molto vivo, ricco di fermenti, di novità, di un pubblico che man mano si avvicina al jazz apprezzandone il nuovo linguaggio. In tale contesto si forma la personalità della De Vito che, a partire da quei giorni, mai si è fermata nella ricerca di un’espressione artistica che meglio la rappresenti. Di qui una sperimentazione sulla vocalità che attraversa vari terreni: dal free jazz all’elettronica, dal lavoro sulla forma canzone anglofona, senza limitazioni di genere, alle riletture su musiche rinascimentali e barocche, fino alla personale elaborazione della lingua e della cultura napoletana attraverso la musica di improvvisazione. E il primo “regalo” musicale lo offre riproponendo un brano di Joni Mitchell, per sua stessa ammissione una delle sue muse ispiratrici.

Trattandosi di una cantante che come nessun’altra ha saputo valorizzare la lingua napoletana in un ambito totalmente diverso, non poteva mancare un omaggio a questa particolare sperimentazione; ecco dunque la De Vito interpretare con sincera partecipazione “Il Paradiso Dei Cacciottielli “tratto da un album particolarmente significativo intitolato “Phoné” del 2018 in cui la De Vito si esibiva accanto a John Taylor, Gianluigi Trovesi, Enzo Pietropaoli, Federico Sanesi.

L’intervista si sposta poi sull’ultimo lavoro della vocalist campana, “This Woman’s work“ per la Parco della Musica Records, riflessione in musica sulla condizione femminile, particolarmente in sintonia con il secondo libro di Gatto dedicato all’universo femminile del jazz. Su questo particolarissimo tema la De Vito si è soffermata parecchio con riflessioni sempre assai puntuali.

Avviandosi alla conclusione Maria Pia ci ha offerto un breve saggio di improvvisazione a cappella suscitando l’entusiasmo del pubblico che l’ha salutata con calorosi applausi.

-

-

Sonia Spinello, Eugenia Canale, Gerlando Gatto

-

-

Sonia Spinello, Eugenia Canale, Gerlando Gatto

-

-

Sonia Spinello

Atmosfere completamente diverse nella seconda parte della serata con la vocalist Sonia Spinello accompagnata al piano dall’ottima Eugenia Canale della quale, proprio in questi giorni, è uscito l’album “Risvegli” per la Barnum.

Tornando alla serata presso la Casa del Jazz, Gatto ha tenuto a precisare che l’invito alla Spinello era determinato dal fatto che questa artista praticamente non è conosciuta nel centro-sud Italia nonostante al Nord abbia già raggiunto una buona popolarità grazie ad alcune ottime produzioni discografiche.

Spronata dalle domande di Gatto, la Spinello ha parlato a lungo delle sue attività che vanno ben al di là del fatto squisitamente musicale, estendendosi a tutta una serie di implicazioni che riguardano l’utilizzo della voce in funzione terapeutica.

Sollecitata dal critico musicale, la Spinello ha poi rammentato le tappe fondamentali della sua carriera, ponendo un particolare accento su alcuni album da cui ha tratto due brani interpretati l’altra sera: “Visions” tratto da “Wonderland”, un album dedicato a Stevie Wonder inciso con Roberto Olzer al piano, Yuri Goloubev al basso, Mauro Beggio alla batteria, Fabio Buonarota al flicorno, Bebo Ferra chitarra, e “Inverni”, da “Sospesa” registrato con Fabio Buonarota flicorno e tromba, Lorenzo Cominoli chitarra, Roberto Olzer pianoforte, Ivan Segreto voce.

Anche in questo caso convinti applausi del pubblico.

E chiudiamo con una importante comunicazione di servizio: per problemi legati alle attività della Casa del Jazz, la prossima puntata de “L’altra metà del jazz” è stata spostata al 29 novembre. Quindi gli incontri con Gatto riprenderanno il 15 (non martedì 14) con Rita Marcotulli e Ottavia Rinaldi: insomma un altro appuntamento particolarmente stimolante (ingresso 5€ – biglietti online su TicketOne.

Redazione

ℹ️ INFO UTILI:

Casa del Jazz – Viale di Porta Ardeatina 55 – Roma

tel. 0680241281 –

La biglietteria è aperta al pubblico nei giorni di spettacolo dalle ore 19:00 fino a 40 minuti dopo l’inizio degli eventi

da Alessandro Fadalti | 13/Ott/2022 | Guide all'ascolto, News, Primo piano

Per cosa ci piacerebbe essere ricordati dopo la nostra morte? Solo a sentire questa domanda si materializzano ambienti rumorosi di bocche che in un flusso infinito recitano un monologo adornato di fantasticherie intime ed infinite, oppure risme di fogli bianchi che vengono incisi da penne fino a finire l’inchiostro, sfogliandoli freneticamente fino a creare una sorta di testamento immaginario da dedicare al mondo; o magari nessuna risposta, una pausa a cui non seguirà alcuna nota: il vuoto. Pensare all’oltre mondo è umanamente comune, l’abbiamo fatto tutti e immaginare quale memoria lasceremo di noi è un tema caldo. Una volta che si spengono le luci del nostro palco gli spettatori si alzano, cominciano a mettersi in fila i tuoi dolci affetti, conoscenti, colleghi, amici e parenti che non vedono l’ora di scrivere un epitaffio d’amore da dedicarti. L’unico dispiacere è che qualunque discorso propinato finisce in una damigiana da cui tracannano i provetti poeti fino ad affogare. Tutti alzano il gomito in questo rituale di auto terapia per affrontare la morte, mentre tu, che dovresti essere il diretto destinatario di ogni poesia recitata al brindisi, non potrai mai ascoltare quello che gli altri hanno da raccontare di te stesso. Quindi ha davvero senso spedire una lettera a un morto? No, meglio scrivere per quelli che restano, perché creare memoria è più importante che rispondere agli ipotetici capricci di un defunto, difatti lui non può nemmeno ribattere e dir la sua a meno che i medium non diventino avvocati e notai degli spiriti dell’aldilà.

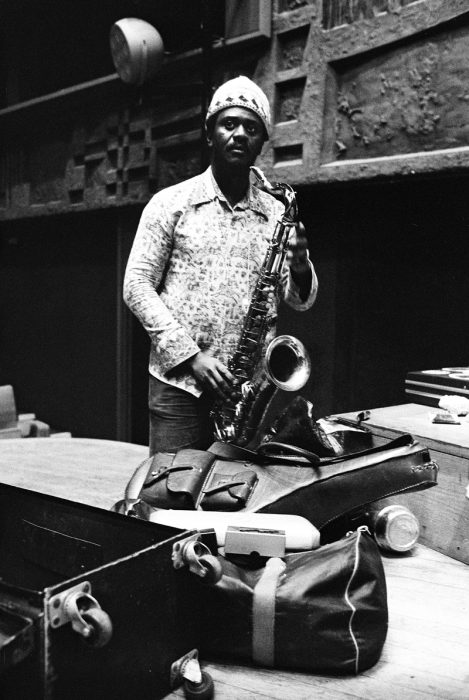

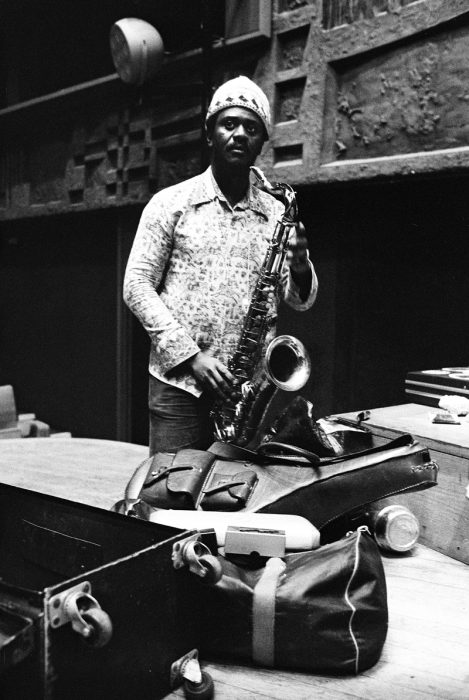

Questo preambolo ci pone nell’ottica di ricercare quale sia l’approccio migliore per raccontare post mortem una vita musicale così intensa di significati ed eterogenea come quella di Pharoah Sanders. Un musicista del suo calibro è un poliedro complesso, in ogni angolo si rispecchia una storia che differisce per prospettiva ma si interseca per eventi. Immaginando di voler camminare sopra questa gigantesca forma geometrica ci si renderebbe presto conto che per coglierne il centro, quindi il nucleo e la sua anima, non si può solo camminare a zonzo senza farsi domande, serve un aiuto. Un album potrebbe essere la grande guida che ci serve per non perderci.

La guida che voglio proporre è un  Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.

Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.

Love is Here part I/part II

Love is Here part I/part II

Il seguente brano potrebbe essere tanto un inedito quanto un arrangiamento improvvisato estremamente articolato di Love is Here To Stay, fatto sta che troverà pubblicazione per la prima volta in un album del 1978 Love Will Find a Way, accompagnato dalla splendida voce della cantante Phyllis Hyman. Il fatto che sia stato eseguito nel 1975 a Parigi, per venir poi pubblicato solo tre anni dopo, lo rende un esempio calzante del processo creativo del faraone. Sanders non è il tipico musicista con la matita pronta in mano a calcare il pentagramma, il punto di partenza è sempre quello dell’improvvisazione da cui si generano idee e motivi, dispiegandosi in una cosiddetta forma estesa (approccio tipico nell’estetica free), ma in questo caso è più corretto chiamarla Suite, come lui la concepiva: improvvisazioni molto lunghe ma divise in due parti. Andando oltre il contesto, quello che sentiamo di primo impatto è un forte senso energico da parte di tutto il gruppo a partire dal pianismo percussivo di Danny Mixon, alla batteria serrata di Greg Bandy in cui si inserisce l’ostinato basso di Calvin Hill, talmente intenso che sembra di poter sentire le dita della pelle levigarsi su quelle corde e infine il sassofono tenore di Sanders, che comincia con un lirismo e una dolcezza ingannevole nell’eseguire il tema. Un inganno perché nei primi minuti qualcuno potrebbe soltanto dire che è molto bravo, ha una tecnica solida ma non fuori dal comune al suo strumento; tuttavia, man mano che passano le battute ci si accorge presto di cos’abbia di così particolare da catturare ogni orecchio. La sensazione è che l’ancia venga strozzata e la campana d’ottone vibri ad altissima magnitudo, con un fluire rapidissimo di raggruppamenti di note in scala che assomigliano quasi a un glissando, altre volte si sofferma su ritmi irregolari arrivando fino a dei sovracuti urlanti, lo screaming come lo definivano alcuni, che però in Sanders si fonde a uno stile che è in parte erede del sassofonismo di Coltrane. A partire dall’album Soultrane (1958), il critico Ira Gelter in un articolo su Down Beat dello stesso anno, chiama Sheets of Sound questo approccio al sassofono. Viene da stupirsi pensando a come Sanders sia un musicista in grado di essere così aggressivo e dolce allo stesso tempo mentre suona, ma in questa duplicità passano in mezzo molti stati d’animo, ci si rende conto abbastanza in fretta di quanto la sua palette espressiva sia più complessa e variegata rispetto a quella manciata di note del tema all’inizio del brano. L’effetto è seducente, ci sentiamo lentamente magnetizzati, solo dopo solo, brano dopo brano mentre veniamo accompagnati dalla direzione di queste energie in gioco. La forza è talmente trascinante anche nel solo di pianoforte per fare un esempio, in cui ascoltiamo giochi di simili intenzioni gestuale tra registri e intensità esecutiva; percepiamo quindi una coesione tipica di quei musicisti che riescono a entrare nella misteriosa dimensione dell’Interplay.

Udin&Jazz 2008 – ph Luca A.d’Agostino

Farrell Tune

Se quella sera tra il pubblico ci fosse stato un ascoltatore casuale di jazz, trascinato di peso in quell’auditorium da un amico a sentire per la prima volta un concerto di Sanders, potrebbe essersi chinato di lato durante i primi applausi per sussurrare con stupore ed entusiasmo al suo vicino di posto: “Che figata oh! Ma scusa, chi è questo Sanders?”. Farrell “Pharoah” Sanders rientra tra quei jazzisti che in quegli anni hanno vissuto storie di vita simili tra esordi e scelte intraprese, curiosamente tutti sono arrivati ad incontrarsi e a collaborare nell’ambito della cosiddetta new thing: sono nati e cresciuti in ambienti di ghetto delle grandi città o negli stati periferici dell’America, hanno scoperto l’amore per il jazz o attraverso la musica della messa afroamericana o con la band delle High School, infine hanno creato una propria formazione o hanno tentato di piazzarsi a fianco di qualche nome grosso. La città natale di Sanders è Little Rock in Arkansas, uno stato dove i locali per suonare sono divisi come in una scacchiera, quelli per i bianchi e quelli per i neri, in questi ultimi era il rhythm and blues con i suoi ritmi molto ballabili e le note piacenti a far da padrone, un genere che ha fatto da palestra negli anni giovanili di molti jazzisti dell’epoca. Questa condivisione di destini simili è forse uno dei motivi per cui tutti questi musicisti free riuscivano a entrare così fortemente in connessione gli uni con gli altri; mi riferisco a persone del calibro di Archie Shepp, Albert Ayler, Ornette Coleman, Billy Higgins, Don Cherry e Cecil Taylor… Però, volendo scavare più a fondo su chi sia Farrell Sanders dovremmo allontanarci un minimo da meri dati storiografici e rivolgerci al diretto interessato. In merito è interessante quello che emerge in una delle interviste più semplici e umane che lui abbia mai fatto, quella realizzata da Nathaniel Friedman per il New Yorker nel gennaio 2020. Le risposte di Sanders non sono prolisse, arrivano dritte al punto. Quello che emerge è una persona perfezionista nel suo esperire la musica. Nel suo periodo di grande attività con la Impulse! capitava di rifare dei take, nonostante nelle registrazioni di musica a improvvisazione libera è piuttosto raro, in quanto la direzione sonora che si stava creando non gli piaceva tanto. Scherzo beffardo però vuole che poi, andando a riascoltare quei take appena interrotti, si divorava le mani quando si accorgeva -troppo tardi – di quanto fosse bello ciò che stava succedendo. Anche ad album completato la storia non cambiava, riascoltava le sue stesse opere già pubblicate e trovava continuamente passaggi e note al loro interno dove poter redarguirsi esclamando “potevo farlo meglio”. Con Impulse! Gli capitava di dover registrare anche due o tre album all’anno, però questo non frenava il suo perfezionismo, perché esso si lega anche alla ricerca di novità: si nota infatti come in ogni album di quel periodo c’è un perenne tentativo di rinnovarsi. Non passava molto tempo prima che considerasse invecchiata un’idea musicale, a tal punto che quando alla veneranda età di 79 anni parla della ricerca di un suono che lo renda soddisfatto, ammette di non averlo ancora trovato. Arriva a confessare come in realtà non sia mai esistito un singolo album dove fosse pienamente compiaciuto del suono ottenuto. In un altro aneddoto racconta un dettaglio che ci fa capire quanto fosse esasperato questo atteggiamento nei confronti della ricerca del suono: consumava scatole e scatole di ance, le provava tutte scegliendole e buttando via quelle che non suonavano giuste. Questa ricerca ossessiva del nuovo spiega come mai la sua discografia sia stilisticamente variegata, non sopporta l’idea di doversi ripetere quando suona, non vuole mantenere quell’approccio burocratico nei confronti della musica tipico di certi suoi colleghi… Il paradosso, però, è che quando ascolta la musica di questi ultimi ne rimane affascinato dalla bellezza e si chiede cosa stiano usando per suonare così bene. Ulteriore dettaglio che ci fa capire al meglio chi è e la sua musica è certamente la sua attrazione per i paesaggi sonori, sin da piccolo gli piaceva sentire il rumore delle cose e cita alcuni esempi come il cigolio delle macchine vecchie per strada, il rumore delle onde, i treni che sfrecciano sulla ferrovia, gli aeroplani che decollano. Questo atteggiamento lo ha portato sempre a cercare di trasformare i suoni brutti, che lo ammaliavano, in belli in qualche modo. Il tassello mancante a questa sintesi della sua umanità sta in un’altra intervista; quella del 1995 per la rete televisiva BBC, dove ci fa capire come lui suonerebbe qualsiasi cosa cercando di trasformarla in qualcosa di bello, spiegando come lui sia una persona che non ha scopi al di fuori di voler semplicemente esprimersi. Questo brano lo rappresenta al meglio, pensandoci, un semplice tema porta in stile Rhythm and Blues dove la sua ripetitività diventa invisibile in quanto non più un centro d’attrazione musicale grazie ai musicisti che improvvisano con grande libertà e tutto suona così fresco e nuovo ad ogni passaggio; un trucco apparentemente semplice, ma in realtà molto difficile da padroneggiare.

The Creator Has a Masterplan / I Want To Talk About You

The Creator Has a Masterplan è quasi certamente il brano più iconico di Pharoah, in questo live possiamo sentirlo in una versione ridotta con un taglio dell’introduzione e della prima sezione dal carattere lento e contemplativo. Comincia direttamente dalla seconda sezione, la più rapida, mantenendo quello scambio tra momenti frenetici e feroci con lo stile aggressivo di Sanders. A questo segue uno dei più classici degli standard jazz come I Want To Talk About You di Billy Eckstine. Sembra strano che questi due brani possano essere messi vicini, ma restituiscono un’immagine della sua visione musicale ed estetica di vita, ci permettono di capire quanto due persone con cui ha collaborato negli anni ’60 lo abbiano segnato e influenzato nel mestiere del musicante: Sun Ra e John Coltrane. Sanders nel 1962 arriva a New York, una metà che ha lo stesso sapore italiano del classico “vai a Milano, lì c’è tutto”. Sempre nell’intervista per il New Yorker spiega come sia arrivato nella grande mela facendo l’autostop, con un portafoglio vuoto di verdoni ma pieno di verde… speranza, cimentandosi in una vita da senzatetto pur di respirare l’ossigeno dei quartieri dove si suonava il jazz più sperimentale e spinto. Inizialmente cerca di arraffare i soldi per poter mangiare in ogni modo, addirittura donando il sangue per appena diciassette dollari, ma il flusso degli eventi lo trasporta nel luogo giusto al momento giusto. Uno dei lavori più stabili che ha avuto era il cuoco e una sera al Greenwich Village viene notato da Sun Ra che lo vorrà nella sua Arkestra, questa fu l’occasione per compiere il primo balzo da sogno americano del jazzista. Suonare nel 1964 con l’Arkestra, sicuramente una formazione così folle e rivoluzionaria come il suo capo, non poteva che ispirarlo nelle sue avventure seguenti. Ci sarebbe un sacco da scrivere su come Sun Ra abbia praticamente gettato le basi per l’estetica cosmica e meditativa del jazz che verrà di lì in poi, ma tralasciando discorsi su possessioni aliene rivelatrici di verità sull’esistenza dei terrestri e del cosmo, basti sapere un dettaglio utile a questa narrazione, Sun Ra era affascinato sin da piccolo alla cultura egizia, da quando in televisione aveva assistito al ritrovamento della tomba di Tutankhamon. Proprio attraverso la cultura egizia una buona fetta degli afroamericani di quell’epoca cominciano il cosiddetto esodo di ritorno verso la Madre Africa e l’Islam. Questo ci porta a capire come mai Sun Ra rinominerà Faraone il suo amico e collega Farrell Sanders, è quindi impossibile slegare questa esperienza quando pensiamo all’immagine di Pharoah con il suo vestiario che ci fa intendere come quell’eredità dell’Arkestra sia diventata parte di lui. Il Creatore ha un piano superiore, riprendendo il concetto islamico di unicità del Tawhid e questa idea spiega come il flusso abbia guidato Pharoah fino a quel punto. Questo piano superiore però non è di certo ancora arrivato alla sua realizzazione, perché l’anno dopo la storia di Sanders si incrocia con quella di Coltrane nell’album Ascension. I due già avevano stretto amicizia quando si erano incontrati in California nel 1959. Nel ’58 Sanders si iscrive all’Oakland Junior College in California per studiare arte e musica, portando avanti la sua passione per la pittura, tuttavia non smette di suonare. Porta a termine un affarone, baratta il suo clarinetto con un sassofono d’argento che a sua volta scambierà con un vecchio modello di tenore come ha sempre voluto. In quella California, dove per suonare nessuno fa questioni sul colore della pelle, incontra John Coltrane. Il loro rapporto viene spesso condito da grandi discorsi mistici, ma sia Coltrane sia Sanders ne parlano con la semplicità di due migliori amici che raccontano l’uno dell’altro. Erano entrambi molto silenziosi, non avevano molto da dirsi, ma quando erano vicini si capivano con qualche sguardo o frase breve. Un episodio che spiega al meglio la profondità del loro rapporto sta di nuovo in quel perfezionismo a volte assillante di Sanders, chiedeva spesso durante le sessioni se il suo suono andasse bene, se le sue note erano giuste o cozzassero, ma Coltrane non rispondeva quasi mai. A furia di insistere però un giorno Coltrane esordì con un semplice “Sì va bene così, tu continua a soffiare”. Poche parole, a dimostrazione di quanto John conoscesse bene l’indole di Sanders. Nelle note di copertina dell’album Live At Village Vanguard Again, leggiamo invece un discorso più lungo – ripreso da Nat Hentoff – di Trane che recita: «Pharoah è un uomo di grandi risorse spirituali. È sempre alla ricerca della verità. Cerca di permettere al suo spirito di guidare le sue azioni. È un uomo che ha, oltre al resto, energia, onestà mentale e che va dritto all’essenza delle cose. Mi piace moltissimo la forza con cui suona. Inoltre, è uno degli innovatori e io mi considero fortunato per il fatto che si sia dimostrato disposto ad aiutarmi, a far parte del nostro gruppo». Hanno due personalità simili nella vita, ma si colmano nelle loro differenze, questo punto sfugge spesso quando si parla erroneamente di come e cosa Sanders abbia ereditato del sassofonismo di Coltrane. La verità è che le loro sonorità sono complementari ed è per questo che assieme suonavano così bene, si inseriscono in un rapporto dialettico, infatti, Sanders è tra i pochi musicisti che sono rimasti fissi nel quintetto di Trane fino alla morte nel ‘67. Tutto questo discorso ci fa capire come in fondo non c’è nulla di così mistico nel rapporto tra loro due, è vero che erano delle persone profondamente spirituali ma ciò non vuol dire che fossero dei santoni invasati di parole ispiratrici e religiose come spesso li si dipinge. Da un lato Coltrane arrivava a chiudersi in camera e disegnare linee nel circolo delle quinte o creare scale usando sequenze numeriche matematiche, mentre Sanders aveva un poderoso istinto a guidarlo quando imboccava l’ancia, tuttavia, dopo ore e ore a fare improvvisazioni libere, come racconta lo stesso Sanders, i due si concedevano di divertirsi suonando qualche standard e alcune ballad. In tal senso, a mio parere, un pezzo come I Want to Talk About You, ci rivela molto sull’influenza di Coltrane su Sanders, più di quanto non lo facciano album come Tauhid, Karma, Summun Bukmun Umyun, Jewels of Thought o andando più in là negli anni, Elevation.

Love is Everywhere

Pharoah Sanders – Udin&Jazz 2008 – ph Luca A. d’Agostino

L’ultimo brano riporta alla memoria una frase che disse un altro dei suoi amici con cui collaborò per anni, il pianista Lonnie Liston Smith, che in un’intervista con Chris Parkin racconta cosa significasse suonare con Sanders: «Sembrava che cantasse più note contemporaneamente e proprio in quel periodo stavo cercando di tirar fuori nuove potenzialità dal mio pianoforte a coda, suonando con l’avambraccio per ottenere un suono più potente. Ho chiesto a Pharoah: “Come fai ad avere questo suono?” Lui mi ha risposto; “Ma anche tu suoni come se avessi più di dieci dita!”. A lui piaceva spingersi sempre oltre il limite». Questo discorso di spingersi oltre il limite mi ha sempre ispirato e fa riflettere su quello che è il discorso che voglio portare in chiusura di quest’album. È innegabile e stupefacente come in dieci anni e una dozzina di album Pharoah Sanders sia diventato un musicista completo già a metà degli anni ’70. Quel bisogno di ricercare la verità e rinnovarsi non gli permettono di frenarsi, non è sufficiente ciò che ha già fatto e la sua spinta creatrice lo porta in più direzioni negli anni a venire. Per un periodo, sul finire degli anni ’70, torna indietro nella musica, abbandonando l’estetica spirituale, riabbracciando musiche più vicine alla tradizione blues come l’Hard Bop o riesplorando il Modal stile West Coast. Arriva nel 1994 a viaggiare in Marocco dove conoscerà la musica Gnawa e registrerà The Trance of Seven Colors con Mahmoud Guinia. Sanders cambia spesso etichetta nel corso della sua carriera, incidendo per dieci etichette diverse, suonando con ogni musicista di ogni estrazione in virtù di quel processo di trasformazione di cui abbiamo parlato. Non si può non restare affascinati da una spinta propulsiva alla creazione come la sua, talmente potente che nel 2021 ritorna in studio dopo lungo tempo registrando Promises, un album con il producer britannico Floating Points e la London Shymphony Orchestra. Il suo sassofono ha ormai raggiunto gli ottant’anni suonati, ascoltandolo riconosciamo subito il suo stile; eppure, ci appare un’altra volta come qualcosa di nuovo mentre veniamo trasportati nel suo mondo con quei nove movimenti attorno allo stesso motivo, racchiudendo forse il migliore album del jazz del ventunesimo secolo. Mi piace pensare che alla fine della sua vita sia riuscito a trovare almeno in quell’album quella sonorità perfetta, senza macchie, quella che con certezza può affermare che gli piace, senza rimuginarci sopra, quella che, in sintesi, ha sempre voluto trovare, ma quanta ironia se pensiamo come un anno prima in quella intervista con Friedman dice di non aver ancora trovato! Questo “ancora” è carico di significato ora che ci ripenso. Il suo voler superare certi limiti e andare oltre è d’obbligo per compiere un viaggio musicale come il suo, si potrebbe pensare che questi continui cambiamenti, che di lustro in lustro ha fatto, derivino da una forza di spirito, ma questa voglia di superare i limiti da sola non basta a spiegare la sua anima. Orientarci alla ricerca di essa facendo una lista di questi cambiamenti nella sua vita ci porta verso l’infinito, fino a diventare un oceano dove, da qualunque parte indichi la bussola, navigheremmo senza ritrovare più la terra ferma. Bisogna prendere fiato, fare il punto e trarre una conclusione prima di disorientarsi. Love is Everywhere mi ha permesso proprio di fare questo: gettare l’ancora in una destinazione precisa. Questo pezzo ha all’interno un chant (caratteristica che manterrà in molti suoi brani, specie dalla collaborazione con il cantante Leon Thomas in poi) e invita il pubblico a recitare con lui questo canto, come in una messa. Questo rituale ci permette di trascendere dal sentiero che abbiamo percorso ascoltando l’album. Vediamo finalmente il poliedro nella sua nuova forma e abbiamo scavato abbastanza da trovarne il nucleo? Forse sì! L’anima che guida questa voglia di sfondare muri e superarsi sta in un dettaglio solo apparentemente trascurabile, rileggendo la sua discografia e soffermandoci sui titoli di alcuni brani possiamo notarlo abbastanza in fretta. Love is Here, Love is Everywhere, o brani con titoli omonimi all’album come Love in Us All (1974), Love will find a way (1977), Welcome to Love (1991), Crescent with Love (1994)… in cui l’amore viene suonato come qualcosa di energico e movimentato dandoci una visione allegra e positiva del sentimento o, al massimo, dove manca l’elemento del ritmo incalzante c’è quello contemplativo; in netto contrasto con il dolore e il lamento perpetuo che troviamo nel resto del mondo jazz, catapultandoci in una dimensione più drammatica, melensa, nostalgica, enigmatica e ignota: What is this thing called love, You don’t know what love is, In a Sentimental Mood, There will never be another you e tanti altri. La domanda iniziale dell’articolo trova risposta, ecco che il nucleo si disvela davanti ai nostri occhi: ciò che Sanders ci ha lasciato è amore, che si esprime da noi stessi verso tutte le cose che ci circondano e da esse fa ritorno a noi. Oserei dire che avendo superato certi limiti sia addirittura un amore ancora più supremo di quello che Coltrane cantava nel 1960 in A Love Supreme. Quanto meno, questa è la forma dello spirito che ho visto io esplorando il mondo di Farrell Pharoah Sanders.

Alessandro Fadalti

da Alessandro Fadalti | 14/Giu/2022 | Guide all'ascolto, News, Primo piano

Parlare di aspetti tecnici nella musica di Mingus crea timore, perché ha uno stile così profondamente personale che qualunque parola si provi a scrivere su di essa sembra sempre sbagliata o incompleta. Questo timore ha dei tratti reverenziali, una delle caratteristiche più detestabili nell’ambiente musicale, giustificata dal fatto che meno si riescono a trovare parole, immagini, figure, o metafore per descrivere una musica più essa assume il carattere di divino, quel puro linguaggio musicale che può essere espresso solo tramite sé stesso e nessun’altra forma comunicativa. Trovare dei tecnicismi per spiegare la musica di Mingus è un chiodo fisso che mi porto avanti dal 2019 quando stavo scrivendo un ciclo di articoli dall’omonimo titolo di un disco “1959 – L’anno che cambiò il jazz”. Rimasi bloccato alla ricerca di una tematica fresca da sviscerare su Mingus, ma anche una volta trovata la situazione non era cambiata. Il motivo era che non sapevo come dare una chiave di lettura teorica a un dettaglio che avevo scovato e che mi cambiò in parte il modo di vedere la sua musica.