da Gerlando Gatto | 18/Dic/2023 | I nostri CD, News, Primo piano, Recensioni

Heinz Holliger, Anton Kernjak – “Eventail” – ECM New Series

Heinz Holliger, Anton Kernjak – “Eventail” – ECM New Series

Consentitemi di aprire questa rubrica in modo assolutamente nuovo, vale a dire con una sortita nel campo della musica classica. Lo faccio perché questo album mi ha semplicemente incantato e credo valga la pena di essere ascoltato soprattutto da quanti, come me, amano la musica francese dei primi anni del secolo scorso incentrata sull’oboe. In programma musiche di Messiaen, Koechlin, Jolivet, Ravel, Debussy, Milhaud, Saint-Saens, Casadeus. L’ oboista e compositore svizzero Heinz Holliger (classe 1939) è considerate uno dei migliori oboisti al mondo particolarmente versato nel genere che si ascolta in questo album; al suo fianco Anton Kernjak, che ebbe modo di collaborare con Holliger nell’album “Aschenmusik” del 2014, mentre l’arpista francese Alice Belugou l’ascoltiamo in un solo brano di Andre Jovilet “Controversia” per oboe e arpa. L’ascolto è impreziosito dal libretto che accompagna il CD in cui Holliger spiega perché ha scelto questi brani illustrandone la valenza storica e artistica.

Veljo Tormis – “Reminiscentiae” – ECM New Series

Veljo Tormis – “Reminiscentiae” – ECM New Series

Un’altra prestigiosa realizzazione di ECM nella collana New Series. Protagonista la musica di Veljo Tormis (1930-2017) considerato a ragione uno dei più grandi compositori corali contemporanei nonché uno dei più importanti compositori del XX secolo in Estonia. Nell’album sono contenute memorie che evocano scene dell’infanzia di Tormis in un alternarsi di situazioni sonore che vedono protagonisti ora il coro e i due soprani più un recitativo, ora il coro e l’orchestra, ora il mezzo-soprano Iris Oja e l’orchestra, ora il coro, il soprano Maria Valdmaa ora alcuni solisti come Indrek Vanu alla tromba, Madis Metsamart alle percussioni e Linda Vood al flauto. L’album assume una particolare rilevanza anche perché è stato personalmente curato da Tõnu Kaljuste che per decadi è stato uno dei più stretti collaboratori di Tomis e che nell’occasione, oltre a dirigere la Tallinn Chamber Orchestra ha scelto personalmente il materiale da far ascoltare, ivi compreso quel ‘The Tower Bell in My Village’ che Tormis compose nel 1978 appositamente per un tour che Kaljuste effettuò di lì a poco. Insomma un album in cui Kaljuste riflette tutto il suo amore, la sua ammirazione verso il compositore scomparso la cui musica non può che affascinare ad onta degli anni che passano.

Anthony Burgess – “Complete Guitar Quartets” – Naxos

Anthony Burgess – “Complete Guitar Quartets” – Naxos

Il compositore inglese Anthony Burgess (1917-1993) fu personalità poliedrica, capace di eccellere sia nella letteratura sia nella musica. In quest’ultimo campo compose una serie di quartetti per chitarra che vengono qui presentati in edizione integrale, unitamente ad altre due composizioni, di cui una ‘traditional’ e le altre due dovute rispettivamente all’estro di Gustav Holst e Car Maria von Weber. Tornando ai quartetti di Burgess, composti negli anni ’80, la cosa strana è che Anthony mai ha suonato la chitarra eppure in molte sue novelle il protagonista principale è proprio un chitarrista. Il primo quartetto rilevante, “Quatuor pour Guitares”, completato nel 1986, fu scritto per l’ Aighetta Quartet, e fu eseguito per la prima volta presso l’ Academié Rainer III di Monaco; sottotitolato ‘Quatuor en hommage a Maurice Ravel’ evidenzia una forte influenza della musica francese. Come già accennato, oltre ai quartetti in questo album compare “Trois Morceaux Irlandais” ovvero tre trascrizioni e arrangiamenti di altrettante arie Irlandesi che evidenziano le grandi capacità di Burgess anche come arrangiatore. Un’ultima ma non secondaria notazione: nell’album a suonare la musica di Burgess è chiamato il Mēla Guitar Quartet ovvero Matthew Robinson, George Tarlton, Daniel Bovey e Jiva Housden.

Torniamo sempre con ECM sul terreno jazzistico

Wolfgang Muthspiel – “Dance of the Elders” – ECM

Wolfgang Muthspiel – “Dance of the Elders” – ECM

Il chitarrista Wolfgang Muthspiel si ripresenta alla testa del suo trio con Scott Coley al contrabbasso e Brian Blade alla batteria per bissare il successo ottenuto con il precedente album “Angular Blues” del 2018. Ancora una volta la musica dell’artista presenta molteplici riferimenti sia alla musica folk sia alla musica classica solo che, in questa occasione, abbiamo ascoltato un Muthspiel più attratto dalle linee melodiche il più delle volte perfettamente riconoscibili. Di qui un fraseggio sempre originale, misurato, tecnicamente ineccepibile e sempre molto, molto elegante. Dei sette brani presentati nell’album (tutti a firma del leader eccezion fatta per “Liebeslied” di Kurt Weill e Berthold Brecht e “Amelia”) il brano che meglio esemplifica quanto fin qui detto è proprio il conclusivo “Amelia”: si tratta di una splendida ballad di Joni Mitchell che il trio reinterpreta con rara delicatezza e con un linguaggio prettamente jazzistico a conferma, se pur ce ne fosse bisogno, che il jazz si identifica non già per quel che si suona ma per come lo si suona.

Maciej Obara Quartet – “Frozen Silence” – ECM

Maciej Obara Quartet – “Frozen Silence” – ECM

Maciej Obara è un sassofonista polacco (alto e tenore) che ha già alle spalle una fortunata carriera sia come leader sia come sideman in altri gruppi. Con questo nuovo album è alla sua terza realizzazione per ECM e si ripresenta alla testa del suo collaudato quartetto che ha già alle spalle una lunga storia. Al piano troviamo Dominik Wania anch’egli polacco, un altro grande talento che si è incontrato con Obara una decina di anni fa in un ensemble di Tomasz Stanko. Da 2012 i due sono stati raggiunti da una sezione ritmica norvegese composta dal bassista Ole Morten Vagan e dal percussionista Gard Nilssen. Sette delle otto composizioni dell’album sono state scritte durante il periodo della pandemia e quindi riflettono al meglio il lato interiore di Maciej Obara. Di qui un’atmosfera sempre assai meditativa, alle volte velata da una certa malinconia, il tutto declinato con un linguaggio pacato, mai sopra le righe, che non vuol affermare alcuna validità tecnica ma solo rispondere appieno a quelle che sono le intenzioni comunicative del leader. Molto interessante anche il gioco sulle dinamiche che esplicita al meglio l’empatia tra i membri del quartetto.

Sinikka Langeland – “Wind And Sun” – ECM

Sinikka Langeland – “Wind And Sun” – ECM

Undici composizioni della vocalist norvegese Sinikka Langeland su testi del poeta Jon Fosse più un brano scritto sempre dalla Langelad ma questa volta in collaborazione con Geirr Tveitt. Ad accompagnare la leader un quartetto composto da Trygve Seim – già collaboratore della stessa Langeland – al sax tenore e soprano, Mathias Eick alla tromba, Mats Eilertssen al contrabbasso e Thomas Stronen alla batteria, musicisti tutti ben noti a chi segue il jazz nordico. L’album rispecchia ancora una volta quelle che sono le coordinate stilistiche della Langeland, vale a dire una musica essenziale, senza fronzoli, che trae i suoi motivi ispiratori il più delle volte direttamente dal ricco patrimonio folkloristico nonché dagli input che provengono direttamente dalla natura. Non è certo un caso che la vocalist abbia messo in musica i versi di uno dei più importanti poeti e drammaturghi contemporanei come Jon Fosse – anch’egli norvegese – conosciuto come “il nuovo Ibsen”. Ma chi si aspettasse un album dalle sonorità arcaiche rimarrebbe deluso in quanto il gruppo si muove invece su elementi di assoluta modernità sorretti da grande preparazione tecnica e da un idem sentire con la vocalist. Sentite, ad esempio, come il sax (ora soprano ora tenore) di Seim sottolinei alcuni passaggi che il kantele di Sinikka continua ad eseguire in sottofondo con una stratificazione di suoni tutt’altro che banale.

Restiamo in Norvegia con le produzioni Losen

Sara Calvanelli, Virginia Sutera – “Ejadira” – Losen

Sara Calvanelli, Virginia Sutera – “Ejadira” – Losen

La Losen si va caratterizzando sempre più per la presenza nel suo catalogo di musicisti non norvegesi tra cui parecchi italiani. Questa volta è il caso di un duo al femminile composto da Sara Calvanelli, accordeon, indian harmonium, loops, cojo, voce e Virginia Sutera, violino. Davvero strana la genesi di questo album per cui vale la pena raccontarla brevemente. La Calvanelli è fisarmonicista arguta che ama sia la scrittura sia la libera improvvisazione; dal canto suo Virginia Sutera è violinista anch’essa attenta all’improvvisazione ma soprattutto all’interazione tra la musica e le altre arti. Siamo nell’autunno del 2020, tempo di lock-down. Le due musiciste decidono di incontrarsi seppure solo per corrispondenza: di qui uno scambio di idee, di prove, di registrazioni fino a quando chiuso il periodo del lock-down, le due si incontrano personalmente dando vita all’album in oggetto. Date le premesse tutto il disco si basa su un libero gioco improvvisativo tra le due che dimostrano di avere un’ottima intesa passando da sonorità che richiamano il barocco a momenti folk fino ad atmosfere più “moderne”.

Sudeshna Bhattacharya & Somnath Roy –“Mousson de Calcutta” – Losen

Sudeshna Bhattacharya & Somnath Roy –“Mousson de Calcutta” – Losen

Ancora una sortita fuori dai confini nazionali da parte di questa coraggiosa etichetta che si è spinta sino a considerare la musica indiana…anche se poi la registrazione è stata effettuata a Oslo. Anche di questo album è protagonista un duo ben lontano, come si accennava, dalle terre e dalle atmosfere nordiche: Sudeshna Bhattacharya e Somnath Roy. Si tratta di un connubio apparentemente improbabile: Sudeshna è infatti uno dei migliori specialisti di sarod, lo strumento a corde tipico della tradizione musicale dell’Hindustan mentre Somnath è conosciuto per la sua straordinaria abilità nel percuotere il ghatam, strumento tipico della musica carnatica indiana. E’ possibile far coesistere questi due generi sulla carta così diversi? Secondo gli esperti di musica indiana assolutamente no: viceversa i due artisti, con questo album, hanno dimostrato che sì, è possibile, basta intendersi su ciò che si vuole esprimere, basta possedere una straordinaria tecnica di base e il gioco è fatto. In repertorio tre composizioni create da Bhattacharya che durano ben sei, 13 e 38 minuti; in tutte e tre spicca il meraviglioso canto della già citata Somnath Roy che riesce ad emozionare ogni ascoltatore al di là di qualsivoglia barriera di terra e di lingua.

Benvenuta alla Ipogeo Records

E’ con vero piacere che salutiamo questa nuova etichetta discografica Ipogeo Records fondata di recente da Filippo Cosentino, uno dei principali compositori e musicisti jazz contemporanei.

Come sottolineano i responsabili dell’etichetta, fondamentale è la solidità del team di produzione. Da un lato il gruppo di lavoro, che nelle figure chiave è formato da Filippo Cosentino, fondatore, producer e direttore artistico; Federico Mollo, fonico e assistente di produzione; Adriana Riccomagno, ufficio stampa e coordinamento team di distribuzione; Fabrizia Gar e Carlotta Vacchetti, team grafico. Particolare attenzione viene dedicata alla cura del catalogo musicale assicurato dalla casa editrice Cose Note Edizioni. Le sezioni del catalogo sono: jazz music, songwriting e cantautorato; musica contemporanea; early music; soundtrack.

In jazz music e musica contemporanea, tre progetti sono stati ammessi al primo turno di ballottaggio dei Grammy® Awards in due differenti edizioni: 65th Recording Academy / GRAMMYs for the Grammy® Awards Heros, Filippo Cosentino feat. Danilo Mineo e Daniele Bertone, nella categoria Best New Artist; Carlotta The Musical, James David Spellman / Filippo Cosentino, nella categoria Best Theatre Music essendo in effetti la colonna sonora di uno spettacolo teatrale; e quest’anno alla 66th Recording Academy / GRAMMYs for the Grammy® Awards Ask, Filippo Cosentino, nella categoria Best Instrumental Contemporary Music mentre Leeway, singolo tratto da Ask, Filippo Cosentino & Marc Copland feat. Daniele Bertone, nella categoria Best Jazz Performance.

Nella categoria Jazz i primi due lavori pubblicato sono stati “Multiverse” solo in versione digitale e quindi “Heros” di Filippo Cosentino. In quest’ultimo album la formazione è il trio in cui il leader, chitarrista, è accompagnato dal formidabile pianista Marc Copland, per moltissimi anni componente della formazione di John Abercrombie, e Daniele Bertone alla batteria e percussioni. In programma sette composizioni del leader in cui si evidenzia da un lato le capacità strumentali di tutti e tre i musicisti, dall’altro le ottime capacità compositive di Cosentino che di certo non scopriamo oggi. Le atmosfere predilette sono un mix di jazz, folk e country anche se qua e là riemerge l‘anima mediterranea del leader.

Nella categoria Jazz i primi due lavori pubblicato sono stati “Multiverse” solo in versione digitale e quindi “Heros” di Filippo Cosentino. In quest’ultimo album la formazione è il trio in cui il leader, chitarrista, è accompagnato dal formidabile pianista Marc Copland, per moltissimi anni componente della formazione di John Abercrombie, e Daniele Bertone alla batteria e percussioni. In programma sette composizioni del leader in cui si evidenzia da un lato le capacità strumentali di tutti e tre i musicisti, dall’altro le ottime capacità compositive di Cosentino che di certo non scopriamo oggi. Le atmosfere predilette sono un mix di jazz, folk e country anche se qua e là riemerge l‘anima mediterranea del leader.

In Italia scendono in campo anche i grossi calibri

Amato Jazz Trio – “Keep Straight On” – abeat

Amato Jazz Trio – “Keep Straight On” – abeat

Elio Amato piano, Alberto Amato contrabbasso e Loris Amato batteria sono i componenti dell’Amato Jazz Trio, una delle formazioni più longeve he a storia del jazz italiano conosca. Una storia costellata di successi straordinari colti in tutto il mondo tanto che non a caso l’amico Franco Faienz li aveva definiti uno dei più originali trii d’Europa e oltre”. La storia del Trio comincia nel 1979 in Sicilia, a Canicattini Bagni, dove i tre fratellini Elio, Alberto e Sergio si divertono a suonare assieme. Ben presto si fanno notare a livello locale e arrivano i primi ingaggi, i primi concerti. Nel periodo che va dal 1985 al 1987 la svolta: il gruppo viene chiamato per aprire i concerti di stelle quali Betty Carter, Muhual Richard Abrams e Wynton Marsalis. Nel 1988 il gruppo vince a Milano il concorso indipendenti per l’allora celebre rivista Fare Musica e subito dopo il jazz contest della Dire. ottenendo come premio la possibilità di incidere il loro primo disco intitolato ‘Jazz Contest 88’. Da quel momento l’Amato Jazz trio incide una serie di album sempre di grande successo e soprattutto ottiene il plauso indiscriminato di pubblico e di critica mantenendo il suo standard qualitativo sempre molto elevato. Cosa che si ripete anche in quest’ultimo album in cui i tre fratelli convincono sempre di più. La loro è davvero una musica ‘universale’ nel senso che nel stessa confluiscono input assai diversi provenienti ovviamente dal bop, dal free jazz, dalla tradizione classica e dalle straordinarie armonizzazioni proprie della musica dei primo del ‘900, il tutto senza dimenticare le origini mediterranee del trio che trova in ognuno dei componenti l’interprete ideale per quel che in quel momento si sta eseguendo. Di qui la difficoltà di segnalare un brano piuttosto che un altro…anche se qualche parola in più desideriamo spenderla per “Arvo” scritto da Alberto Amato: si tratta di un sentito omaggio al compositore estone Arvo Pärt contenuto in poco meno di quattro minuti in cui le influenze minimaliste la fanno da padrone trasportando l’ascoltatore in un mondo “altro”, ben lontano dalle nefandezze di quello odierno.

Claudio Angeleri – “Concerto feat. Gianluigi Trovesi” – Dodicilune

Claudio Angeleri – “Concerto feat. Gianluigi Trovesi” – Dodicilune

Si intitola semplicemente “Concerto” il nuovo album firmato Claudio Angeleri e registrato live in occasione del Bergamo/Brescia Capitale della Cultura Italiana il 20 maggio 2023 presso l’Auditorium Modernissimo Nembro. Nella versione live i quadri di Gianni Bergamelli si intrecciano con le composizioni musicali di Claudio Angeleri, i testi narrativi di Maurizio Franco e le animazioni di Adriano Merigo che danzano in tempo reale con le improvvisazioni dei diversi solisti. Il CD che vi presentiamo è quindi un album a tema in cui il pianista e compositore bergamasco desidera omaggiare i grandi della cultura lombarda. Per affrontare questo difficile compito Angeleri ha chiamato accanto a sé una schiera di eccellenti musicisti quali Gianluigi Trovesi (clarinetto), Giulio Visibelli (sax soprano e flauto), Gabriele Comeglio (sax alto), Marco Esposito (basso elettrico), Matteo Milesi (batteria), Paola Milzani (impegnata sia come solista vocale sia come direttrice del coro), il giovane talento Nicholas Lecchi (sax tenore) e il coro The Golden Guys. In programma otto brani tutti scritti dallo stesso Angeleri eccezion fatta per “Lacrimosa” tratto dalla Messa da Requiem op. 73 di Gaetano Donizetti, mentre le liriche di “Light and Dark” e “Armida” sono state scritte da Alessia Marcassoli. Cercando di mantenersi in un difficilissimo equilibrio tra antico e attuale, Angeleri mette in campo tutta la sua sapienza musicale scrivendo partiture in cui echi di gospel si mescolano a input di chiara influenza “jazz contemporary” nonché classica in cui l’improvvisazione gioca un ruolo di primissimo piano grazie all’interplay che si è costituito tra i musicisti. Al riguardo eccellente il contributo degli artisti citati in precedenza con un Trovesi che sembra non sentire minimamente il peso degli anni che passano anche per lui. Per la cronaca i protagonisti cui sono dedicate le varie performance sono Caravaggio, Arturo Benedetti Michelangeli, Giacomo Costantino Beltrami, Niccolò Tartaglia, Giacomo Quarenghi, Torquato Tasso e le donne della Resistenza. Infine un elemento su cui interviene lo steso Angeleri: la musica, come si accennava, è tratta da uno spettacolo multimediale, procedimento sempre piuttosto rischioso. Di qui la domanda: è possibile gustare la valenza della musica prescindendo da tutto il resto? “Suggerisco afferma Angeleri – di dedicarsi ad un primo ascolto esclusivamente sonoro senza guardare e leggere il booklet: solo pura suggestione uditiva. Gli ascolti e le letture successive offriranno così la possibilità di cambiare prospettiva e replicare più volte le emozioni. Il disco, in questo modo, assume una dimensione plurale e condivisa che lo rende ancora oggi, nel terzo millennio, un mezzo vivo e stimolante per i musicisti di jazz – uso volutamente un termine così ampio – che si esprimono nel tempo reale e per il pubblico che ne fruisce. Anche per questo motivo è stata scelta una versione live di Concerto per catturare una versione unica e irripetibile».

Dino Betti Van Der Noot – “Let Us Recount Our Dreams” – Audissea

Dino Betti Van Der Noot – “Let Us Recount Our Dreams” – Audissea

Mi onoro di conoscere Dino Betti oramai da qualche decennio ma posso tranquillamente affermare che ben difficilmente ho visto un jazzista conservare un entusiasmo, una lucidità, una positività che sempre riscontro quando parlo con lui. E queste qualità si ritrovano puntualmente negli album che, in questi ultimi tempi Dino licenzia producendo sempre musica di altissima qualità. Ovviamente a questa regola non fa eccezione “Let Us Recount Our Dreams” (“Raccontiamoci i nostri sogni”) chiaramente ispirato da una delle più belle e suggestive pagine di William Shakespeare. A parte l’originalità delle composizioni, è straordinario il modo in cui Betti gioca con le note: lui le fa ruotare, rimbalzare, rincorrere a formare un caleidoscopio che poi, fatalmente va a sfociare in un disegno unitario che evidentemente è lì, nella mente del leader. Ovviamente per raggiungere risultati del genere, è indispensabile poter contare su musicisti che ben conoscono il modo di operare del compositore: non è quindi un caso che anche questa volta Dino Betti Van Der Noot abbia chiamato accanto a sé i ventidue musicisti con i quali ha lavorato negli ultimi anni, in particolare nel precedente “The Silence of the Broken Lute”, con l’aggiunta del trombettista Tiziano Codoro, mentre a scrivere le lunghe note di copertina è stato incaricato il critico statunitense Thomas Conrad le cui considerazioni sono, a mio avviso, condivisibili dalla prima all’ultima riga. Venendo alle nostre personalissime considerazioni, anche in questo album abbiamo ritrovato quelle caratteristiche elencate in apertura con una attenzione maggiore verso certi suoni orientaleggianti che amplificano lo spettro sonoro di cui si serve Dino. Non a caso si è servito di strumenti quali l’arpa, il dizi e il flauto cinese poco usuali nelle orchestre jazz. A Conferma della sua straordinaria conoscenza dell’universo musicale nel suo insieme, non mancano accenni al progressive, accenni sempre misurati e comunque assolutamente pertinenti. Tutto Ciò, agendo allo stesso tempo con l’incrociare delle linee melodiche, con il flusso dinamico che varia in modo straordinario, con il variare delle atmosfere proposte fa sì che l’album mai perda una sola oncia di omogeneità. Insomma un gran bell’album che vale la pena ascoltare più di una volta per capirne ogni più remota sfumatura.

Maria Pia De Vito – “This Woman’s Work” – PMR

Maria Pia De Vito – “This Woman’s Work” – PMR

Se ci dichiarassimo stupiti dall’ascolto di questo nuovo album di Maria Pia De Vito non saremmo sinceri fino in fondo: in effetti seguiamo la straordinaria carriera della vocalist napoletana da tanti anni e l’abbiamo sempre ammirata per quel suo mai adagiarsi sugli allori di un successo più che meritato, ma continuare a ricercare, ad andare avanti ad esplorare nuovi terreni. Questa volta l’obiettivo è veramente importante e per chi scrive è un piacere sottolinearlo dal momento che proprio a questo argomento ha dedicato un libro: riflessione sulla condizione femminile e su quali strategie sono state attuate dalle donne per resistere in questi lunghi lassi di tempo. Per farlo la De Vito si è avvalsa innanzitutto di un nuovo gruppo senza pianoforte composto da Mirco Rubegni tromba, Giacomo Ancillotto chitarre ed electronics, Matteo Bortone basso ed electroncis, Evita Polidoro batteria. I pezzi in repertorio provengono dal jazz di Tony Williams, Ornette Coleman, dal cantautorato di Elvis Costello e Kate Bush, fino a elementi del folk cui si aggiungono tre pezzi composti a quattro mani dalla leader con Matteo Bortone. L’ispirazione, per esplicita ammissione della stessa De Vito, proviene dalle opere di autrici quali Virginia Woolf, Rebecca Solnit, Margaret Atwood. Il risultato? Assolutamente convincente. La De Vito è del tutto credibile quando affronta la questione femminile anche perché, come si accennava in apertura, ha speso tutta la vita al servizio della musica senza cedere a compromessi e andando sempre dritto per la sua strada. Prescindendo dalle più che lodevoli intenzioni della leader, l’album si segnala per la sua intrinseca valenza artistica: i brani sono tutti significativi, interpretati ora con vigore ora con dolcezza dalla De Vito la cui voce sembra più chiara rispetto ad altre occasioni. More solito la De Vito improvvisa con disinvoltura chiamando in causa la sua profonda conoscenza della musica non solo jazz, ma anche rock, folk e classica. Ovviamente per affrontare una tematica così complessa non solo dal punto di vista musicale, la De Vito si è affidata ad un gruppo di musicisti non solo collaudati ma anche sulla rampa di lancio come la bravissima batterista Evita Polidoro. Al riguardo occorre sottolineare come la scelta si stata più che felice dal momento che il gruppo ha funzionato semplicemente alla perfezione.

Claudio Fasoli NeXt 4et – “Ambush” – abeat–

Claudio Fasoli NeXt 4et – “Ambush” – abeat–

Conosco Fasoli oramai da parecchi anni e quindi posso affermare, senza tema di smentite, che Claudio è uomo intelligente, spiritoso, cordiale e originale. Queste doti il sassofonista le trasporta nella sua musica che di conseguenza risulta sempre straordinariamente nuova, affascinante, coinvolgente. Ascoltando uno dopo l’altro i vari suoi dischi si rimane davvero stupefatti di come l’artista abbia saputo trovare una chiave sempre nuova per le sue composizioni. Così anche questo “Ambush” presenta una sua spiccata originalità che lo distingue nettamente dai precedenti album, originalità che può farsi risalire ad un uso più spregiudicato e intenso dell’elettronica che trova nella chitarra di Simone Massaron un interprete fondamentale. Le note sembrano quasi rimbalzare da un lato all’altro del pentagramma senza soluzione di continuità con il leader che guida il gruppo con mano ferma anche se le parti improvvisate paiono davvero tante. Il tutto senza che mai il discorso narrativo perda la sua logica: Fasoli è sempre perfettamente a suo agio qualunque strumento imbracci ( sax tenore o sax soprano) e qualunque ruolo rivesta in quello specifico momento. E al riguardo non si può non rilevare la grandezza di Fasoli come compositore, un musicista che conosce benissimo il linguaggio musicale anche al di là del jazz, che sa perfettamente da dove partire e dove arrivare e che soprattutto riesce sempre ad esprimere i propri sentimenti all’interno di una scrittura che sa valutare assai bene anche il valore del silenzio, l’importanza del respiro nella musica, nell’universo sonoro. Non a caso Nat Hentoff ha scritto di lui “che non lo si può confondere con nessun’altro”. Molto ben studiato anche il repertorio in cui a brani veloci si alternano atmosfere più riflessive e intimistiche. Che portano l’ascoltatore a chiedersi con curiosità ‘cosa ascolterò adesso?’. Come ci piace sottolineare sempre in occasioni del genere, quando un album riesce così bene certo il merito va alle composizioni, al leader…ma anche al resto del gruppo che per l’occasione è costituito dal già citato Simone Massaron chitarra elettrica, Tito Mangialajo Rantzer contrabbasso e Stefano Grasso percussioni.

Nicola Mingo – “My Sixties in Jazz” – Alfa Music

Nicola Mingo – “My Sixties in Jazz” – Alfa Music

Come si è forse già capito dalle mie note, i jazzisti italiani che hanno più di 50 anni praticamente li conosco tutti…o quasi. Ma coloro i quali posso definire “amici” sono ovviamente pochi, molto pochi. Ecco, Nicola Mingo è uno di questi anni. L’ho conosco da tempo e tra di noi si è instaurato un bellissimo rapporto fatto di reciproca stima ed amicizia. Stima ed amicizia che però non mi impediscono di valutare con tutta l’oggettività di cui sono capace le sue ‘imprese’ musicali. E proprio partendo da tale presupposto non ho alcun timore di essere smentito affermando che quest’ultima produzione del chitarrista napoletano è fra le cose migliori da lui incise nel corso degli anni. Nicola è uno dei musicisti più coerenti che abbia conosciuto: lui è u amante del bop e a questo linguaggio rimane fortemente ancorato nonostante i boppers in esercizio permanente effettivo siano rimasti veramente pochi ed è questa una considerazione imprescindibile nel valutare l’album. Lo stesso si pone, infatti, come un esplicito omaggio da un canto ai 60 anni di jazz di Mingo in senso autobiografico e, dall’altro esplicita il chitarrista “a quegli anni Sessanta che hanno prodotto fenomeni musicali come l’hard bop, Art Blakey and Jazz Messengers e tutte le derivazioni chitarristiche come Grant Green, Wes Montgomery, Kenny Burrell, Barney Kessel, Tal Farlow, Joe Pass, Pat Martino, George Benson, miei punti di riferimento stilistici”. M per essere ancora più chiari Mingo aggiunge che “questo progetto rappresenta un contributo personale, moderno ed innovativo al linguaggio del bebop e al suo fraseggio, nato con Charlie Parker e Dizzie Gillespie e ulteriormente sviluppatosi in una continua evoluzione fino ad approdare alla nostra contemporaneità”. Obiettivo centrato? A mio avviso assolutamente sì. La modernità di Mingo nell’approcciare uno dei linguaggi più complessi del jazz è sotto gli occhi (o meglio le orecchie) di tutti e può rappresentare, soprattutto per i più giovani, un momento di attenta rilettura di uno dei periodi più gloriosi nella storia del jazz, un momento che, specie negli ultimi anni, non tutti hanno saputo interpretare, nel modo più giusto facendolo apparire vecchio e superato. Ottimo, è anche questo è un grande pregio, il rivolgersi a compagni di viaggio che hanno saputo ben interpretare gli intendimenti del leader: Francesco Marziani piano, Pietro Ciancaglini contrabbasso e Pietro Iodice batteria sono risultati perfetti, assolutamente inseriti nel progetto studiato da Mingo.

Modern Art Trio – “Modern Art Trio” – Gleam Records

Modern Art Trio – “Modern Art Trio” – Gleam Records

Franco D’Andrea pianoforte, piano elettrico e sax soprano, Franco Tonani batteria e tromba, Bruno Tommaso contrabbasso sono gli artefici di una registrazione che è rimasta iconica, una registrazione che ha spinto la Gleam Records a ristampare per la quarta volta il disco in oggetto. Questa ulteriore ripresentazione dell’album è il frutto di una importante opera di restauro audio voluta dal produttore Angelo Mastronardi e realizzata grazie al fortuito ritrovamento del nastro originale da parte dell’editore Luca Sciascia e accuratamente restaurato e masterizzato dal fonico Jeremy Loucas negli Stati Uniti. L’album è disponibile in edizione limitata su Vinile 180 gr. (bauletto con inedito booklet) e su CD (formato gatefold con booklet arricchito), dal 10 novembre 2023 e distribuito da IRD International Distribution. Ciò detto vediamo più da vicino i contenuti musicali (e non solo) di questo “Modern Art Trio”. Siamo nell’aprile del 1970 a Roma e già da qualche anno (per la precisione dal 1967) è attivo il Il Modern Art Trio che rimarrà in attività fino al 1972. La prima formazione vedeva al contrabbasso Marcello Melis che lascerà il posto l’anno successivo a Giovanni Tommaso, il quale a sua volta nel 1969 sarà sostituito da Bruno Tommaso. Il primo e unico disco del trio riporta sulla copertina la sigla “Progressive Jazz”, un chiaro riferimento alla musica suonata. L’album fece scalpore in quanto si trattava di un primo tentativo di mettere ordine in un linguaggio che di ordine non voleva sentir parlare come ricorderanno chi quegli anni ha vissuto in prima persona. E che il tentativo fosse già di per sé piuttosto ambizioso se non addirittura velleitario lo evidenzia lo stesso D’Andrea quando nel libro dedicato a Gato Barbieri da Andrea Polinelli afferma: Quando con Gato facemmo ‘Ultimo tango’ io venivo fuori da questa cosa terribile che era il MAT nel quale come linguaggio musicale stavo completamente da un’altra parte”. Comunque a parte le sensazioni che i componenti il trio possono esprimere oggi, resta il fatto che il disco rappresentò una grossa novità specie per il panorama italico dal momento che in ogni modo rappresenta una sorta di dichiarazioni di intenti, un documento in cui Tonani e compagni illustrano le ricerche che in quel momento stavano portando avanti, ricerche che come dimostrerà un attento ascolto del disco, avevano, hanno e avranno un loro perché.

Roberto Ottaviano – “A che punto è la notte”, “Astrolabio mistico” – Dodicilune

Roberto Ottaviano – “A che punto è la notte”, “Astrolabio mistico” – Dodicilune

Credo di aver speso tutte le aggettivazioni possibili parlando di Roberto Ottaviano che considero in assoluto uno degli artisti più innovativi, immaginifici, tecnicamente superlativi, coerenti con alcuni inderogabili principi di fondo quale in primo luogo l’onestà intellettuale, che calchino le scene del jazz internazionale. E ciò che si abbia riguardo sia ai concerti sia alle registrazioni. A quest’ultimo riguardo due sono le perle che il sassofonista barese Roberto Ottaviano ha deciso di regalarci nel corso di questo 2023 che ci sta salutando: la prima – “Roberto Ottaviano & Pinturas – A che punto è la notte” – è un progetto interamente pugliese in cui il gruppo guidato da Ottaviano è completato dalla chitarra di Nando di Modugno, dal contrabbasso di Giorgio Vendola e dalla batteria e dalle percussioni di Pippo D’Ambrosio. Il progetto è dedicato alla memoria del chitarrista pugliese Rino Arbore prematuramente scomparso nel 2021. Per chi ama leggere “A che puto è la notte” avrà sicuramente richiamato il titolo di un racconto di Fruttero e Lucentini ma Ottaviano spiega chiaramente che la frase è stata usata strumentalmente solo perché “può racchiudere in sé molte altre atmosfere e richiami, come quelli contenuti in diversa letteratura”. Ciò premesso, l’album si snoda minuto dopo minuto, attimo dopo attiamo, scoprendo di volta in volta le sue innumerevoli sfaccettature. Ecco quindi trapelare nelle composizioni originali il profondo radicamento dei musicisti nella realtà mediterranea bilanciato in qualche modo dai due brani che aprono e chiudono il disco, di “O Silencio das Estrellas” della cantante e compositrice brasiliana Fatima Guedes e “Avalanche”, del cantautore canadese Leonard Cohen. Ma a parte queste citazioni quel che colpisce è soprattutto l’empatia che si avverte tra i musicisti e la loro capacità improvvisativa che emerge magari laddove non te l’aspetti.

Il secondo volume in realtà è a firma doppia – “Michel Godard, Roberto Ottaviano – Astrolabio mistico – Dodicilune” e racconta la vita di Bianca Lancia, «l’unica donna che l’imperatore Federico II di Svevia abbia mai amato». Per questa non facile impresa l’ 11 e 12 settembre scorsi al Castello Normanno-Svevo di Gioia del Colle (Ba), si sono dati appuntamento il serpentone e il basso elettrico di Michel Godard, il sax soprano di Roberto Ottaviano, il canto di Ninfa Giannuzzi, la tiorba di Luca Tarantino, i testi e la voce recitante di Anita Piscazzi. In programma quattordici brani originali scritti dai musicisti, con testi di Anita Piscazzi e arrangiamenti di Michel Godard e Luca Tarantino. In perfetta coerenza con la storia raccontata, l’album è pervaso da una a volte struggente malinconia come nel bellissimo brano d’apertura firmato da Roberto Ottaviano. E questo tono soffuso, raccolto si avverte per tutta la durata dell’album che acquisisce così una propria personalità ben distinta dal clamore della sperimentazione ad ogni costo o dalla riproposizione sic et simpliciter di modelli usati e abusati. Insomma una originalità di esposizione che caratterizza non già da oggi le produzioni dei due leader; ad ulteriore conferma si ascolti il terzo brano, “Light the Earth”, per l’appunto scritto da Godard.

Gerlando Gatto

da Amedeo Furfaro | 23/Feb/2023 | I nostri CD, News, Primo piano, Recensioni

Il 4et, nel jazz, è una formazione intermedia fra solisti/ combo e gruppi più nutriti nonché ensembles ed orchestre. Una “centralità” che garantisce sia snellezza che ricchezza di suoni oltre comunque ad una completezza che dipende dalla gamma strumentale e dalle caratteristiche dei musicisti. A seguire segnaliamo una sestina di nuovi dischi di “band dei quattro” dai quali emerge varietà di proposte e combinazioni. Il 4 non sarà un numero perfetto ma a guardare la storia del jazz verrebbe da pensare che certi postulati sulla presunta imperfezione sono … imperfetti. Oltretutto il quattro in numerologia simboleggia realtà concretezza solidità nonché la precisione del quadrato e il senso del moto che dà il quadrilatero; ed ancora i quattro punti cardinali est ovest nord sud i quali orientano tanto jazz in circolazione.

Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records

Del Piano/Olivieri/Mazza/Marini, Double 3, Caligola Records

L’album Double 3 (Caligola) è a nome di quattro musicisti in quanto trattasi per così dire di un disco-matrioska. Dalla quaterna di jazzisti che vi concorrono infatti vengon fuori due trii avant-garde dalla stessa asse (più che sezione) ritmica, con Roberto Del Piano al basso elettrico e Alberto Olivieri alla batteria nonché all’ alto e voce Cristina Mazza nei brani “Cane di sabbia”, “Forgotten Names”, “Beauty is A Rare Thing” di Ornette Coleman e “Double Moon”nonché il baritono/flauto/piano di Bruno Marini in “Endemic”, “Yogi”, “Brazz!”, “Flute and Cats”, “Sunset Enigma”. Nelle esecuzioni non si avverte più di tanto l’alternanza dei cambi che non vanno a mutare l’ossatura dell’insieme. C’è poi che le composizioni sono firmate da chi vi partecipa. Verrebbe quasi da pensare che tre più tre potrebbe fare quattro se non ci fosse la matematica ad ostacolarne l’addizione e l’opinione. O più semplicemente che non c’è 3 senza 4et in questo lavoro di frammischi fra volute (in)esattezze infiorate dagli sminuzzamenti metrici della batteria e dai voli di calabrone del baritono, dalle acrobazie del basso e dai volteggi vocali della sassofonista.

Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records

Canova Trio feat. Fulvio Sigurtà, Agata, Filibusta Records

Agata, pietra della famiglia dei quarzi, è l’azzeccato nome di battesimo scelto per l’album del Canova Trio. Secondo la pianista e vocalist Elisa Marangon tale minerale ha qualità vicine alla musica grazie a geometrie e tonalità che spaziano dal bianco al verde, dal muschiato al pizzo blu. E’ così pensando che lei leviga un iridato e irradiato intaglio jazzistico assieme alla bassista Roberta Brighi ed al batterista Massimiliano Salina. Al trio si aggiunge talora il trombettista Fulvio Sigurtà in qualità di ospite, apprezzato da chi scrive in “Circles in the Sand” di Svensson e Castle. Altri pezzi – “Very Early” di Bill Evans e “Footprints” di Shorter – sono eseguiti utilizzando, della tavolozza timbrica, le marcature più calde e brillanti. Due composizioni di Jobim – “Chovendo na roseira” e “Falando de Amor” – valorizzano la trasparenza della voce della Marangon che dà il massimo, a livello di scrittura, in “Les Trois Soeurs à la plage”, uno degli originals (su undici complessivi) di cui quattro da lei firmati e due cofirmati con i colleghi del trio (plus guest). La folgorazione deriva dal dipinto “Las Tres Hermanas en la playa” del pittore spagnolo Joachim Sorolla, impressionista dal tratto luminista. Per una musica che, nel riprodurne i lineamenti, si insinua, nei contrasti ombra-luce, en plein air.

Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records

Giovanni Benvenuti , An Hour Of Existence, AMP Music & Records

Il tenorista senese Giovanni Benvenuti nell’album An Hour Of Existence (AMP) coinvolge la propria band composta di altri tre musicisti: il pianista tedesco Christian Pabst, il contrabbassista Francesco Pierotti e il batterista Dario Rossi. Il lavoro discografico si rifà ad un racconto di fantascienza in cui uno dei protagonisti, non più in vita, si materializza per un’ora all’anno. In quel breve lasso di tempo deve scegliere come muoversi, se viverlo semplicemente o imprimervi in qualche modo una svolta. Un po’ come nel film “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Luchetti in cui Pif torna sulla terra, dal paradiso, per poco più di un’ora, per risolvere le pendenze sospese ovvero riassaporare momenti felici. Dal canto suo Benvenuti, in un’ora circa di musica, si gioca bene le carte a disposizione. I sette brani originati da questa visione fra new age e science fiction, per quanto immaginifici siano – come “King’s Mustache” o “General Krottendorf” – e per quanto risentano di influssi extrajazzistici – le scale arabeggianti del n.5, quello che dà titolo al cd – si muovono in un contemporary che malassa materiali vari dallo svolgimento ritmico mosso e plurilineare nella modulazione melodica del sax. Il disco avvicina storia e fantascienza sul terreno jazzistico per come già emerso nel precedente album Paolina and The Android, accolto favorevolmente dalla critica. Lì due androidi avveravano il mancato incontro di un paio di secoli prima fra il poeta Keats e la Bonaparte. Nel nuovo album i personaggi sono vari come la narrazione. Così come la musica del 4et.

ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue.

ABQuartet, Do Ut Des, Red & Blue.

Guido D’Arezzo, dopo aver inventato attorno al Mille la moderna notazione musicale, nell’assegnare i nomi alle note, non avrebbe immaginato che nel 1972 un gruppo di rock progressivo come i New Trolls avrebbe chiamato un proprio l.p. Ut, termine che, oltre all’avverbio affinché, indica il Do nell’ars musica. Ancor meno il teorico avrebbe pensato che, nel terzo millennio, un quartetto jazz come l’ABQuartet avrebbe approntato un album con sostrato latino (non latin, si badi bene) intitolandolo Do Ut Des per indicare non tanto il significato comune di interscambio bensì il Do Do Re bemolle (traduzione del detto in gradi della scala temperata in base alla denominazione latino-germanica). La frase, volendo, potrebbe riferirsi al rapporto fra i musicisti che “donano” invenzioni allo spettatore che li ricambia con il proprio (ap)plauso. Od anche potrebbe simboleggiare il “contratto” che i musicisti stipulano nel formare un gruppo o addirittura rimandare ad un’idea di interplay come “obbligazione” e cioè musica praticata in forma pattizia in cui ogni strumento “dà il la” ad un altro aspettando una risposta per generare nell’insieme un’armonia complessiva. Il pianista Antonio Bonazzo, il clarinettista Francesco Chiapperini, il contrabbassista Cristiano Da Ros e il batterista/percussionista Fabrizio Carriero hanno realizzato sette brani circondati da tale aura medievale già a partire da titoli come “Ut Queant Laxis” dove la prima sillaba Ut è la prima delle note di un metà verso (emistichio, non metaverso) seguita da Resonare Fibris/Mira gestorum/Famili tuorum/Solve polluti/ Labii reatum/Sancte/Iohannes (Ut/Re/Mi/Fa/Sol/La/S/I). Da altri brani come “Lux Originis” e “Dies Irae” si percepiscono i frequenti cambi di registro acustico e di gamma modale che i “trovieri” adattano, girellando fra l’alleluiatico ed il melismatico, compenetrando, in tal guisa, la storia della musica all’attuale vita artistica “mondana”.

Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label.

Zhu Quartet, GINKGO, Workin’ Label.

Il ricordo di una pianta di ginkgo biloba che Alberto Zuanon, contrabbassista, osserva oramai cresciuta, nella stagione dell’autunno, fa da stimolo iniziale all’album Ginkgo, inciso per Workin’ Label con lo Zhu Quartet: Michele Polga, saxtenorista, Paolo Vianello, pianista, Stefano Cosi, batterista e ovviamente il leader contrabbassista. Piant’antica, la ginkgo biloba, che ha infuso di sé il title-track del cd, brano dalla forma-canzone che sa espandere un’idea di serenità. In “Creative Process” la mente dell’Autore (e quella degli Interpreti) procede, nel ristrutturare dati e impulsi di partenza, a trasformarli in flusso sonoro. “Sabato pomeriggio con Tommaso” è composizione delicata dedicata ad un allievo che nel confronto col maestro rivela tutta la propria curiosità e devozione. “Agitato” guarda al navigante che affronta il mare tempestoso, il che in musica è rappresentato dagli strumenti che alzano il livello e l’altezza delle proprie onde sonore, amplificando certi contrasti ritmica-piano/sax già ascoltati in “Costante”. Il più placido “2022” è un personalissimo “Le Quattro Stagioni” in sunto jazz impresse nell’anno che è appena tramontato. Chiudono la decade di titoli il nostalgico “Altri tempi”, l’atrabile “ Prima del sonno” e “Laguna”, ispirato dalla visione di quella veneta. Un lavoro, insomma, che si annuncia invitante già a partire dall’”Intro”, meritevole di essere diffuso anche in circùiti, ove attivati, di “disc/crossing”.

Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.

Marco Vavassori feat. Lincetto/Smiderle/Uliana, Walking with Bob, Caligola Records.

Buone nuove dal North East jazzistico italiano. Ed è ancora Caligola Records a consegnarci novità discografiche che denotano l’ indubbia vitalità musicale in quell’area. E’ la volta del contrabbassista-compositore jesolano Marco Vavassori, con alle spalle brillanti studi al Conservatorio di Rovigo, che pubblica Walking with Bob, il suo primo album da leader.

Accanto a lui ben figurano tre musicisti legati da solido legame di amicizia e cioè il clarinettista Michele Uliana, il pianista Alberto Lincetto e il batterista Enrico Smiderle. Un quartetto, dunque, che fa già le dovute presentazioni con il primo degli otto brani in tracklist, il lirico “Hocking”, mettendo in scena un sound che impasta idee permeate di solare cantabilità. Il successivo “Sognando” ma ancor più l’alveo mediterraneo di “Shukran” e quello balcanico in “Kurkuma”, lasciano trasparire una certa sensibilità verso le arie folk. “Hare” si caratterizza perché a un certo punto contrabbasso e piano si dispongono a sezione “ritmica” nel supportare batteria e clarinetto mentre “InContra” ha tema ed impro insistenti su un giro di accordi iterante e crescente in intensità graduale nei circa otto e passa minuti di musica fiondante. In “J. Be Blues” il gruppo pare indossare un visore virtuale che guarda al passato, al tempo di Jimmy Blanton, antesignano di tanti contrabbassisti. Il conclusivo “Francesco’s Smile” ha risvolti nordeste, per rimanere al termine geografico già nominato. Insomma un walking, quello del contrabbasso, verso gli itinerari sonori più svariati ed imprevedibili.

Amedeo Furfaro

da Gerlando Gatto | 09/Nov/2022 | I nostri CD, Primo piano, Recensioni

I Nostri Cd by Gerlando Gatto

Giulia Barba – “Sonoro” – BNC

Giulia Barba – “Sonoro” – BNC

Non amiamo vantare primogeniture ma siamo stati tra i primi in assoluto a presentare al pubblico italiano questa brava clarinettista dopo il suo ritorno dall’Olanda. In questo suo secondo album possiamo ascoltare 6 sue composizioni, tra cui due brani con testo di W.B. Yeats (“The Everlasting Voices” e “To an isle in the water”), e 8 pezzi di improvvisazione totalmente libera. Il testo di “Bassorilievo” e “Game Over” è stato scritto dalla stessa compositrice. Accanto alla Barba troviamo Marta Raviglia, voce, Daniele D’Alessandro, clarinetto e Andrea Rellini, violoncello. Probabilmente sono sufficienti queste poche indicazioni per capire il contesto in cui si muove Giulia: un terreno irto di difficoltà in cui la maggiore preoccupazione della leader è quella di raggiungere una raffinata qualità sonora grazie ad una accurata ricerca timbrica supportata da un’altrettanto accurata ricerca dei collaboratori. Di qui la scelta della vocalist Marta Raviglia il cui apporto risulta molto importante essendo la sua voce adoperata alle volte in modo consueto altre volte in funzione meramente strumentale e di Daniele D’Alessandro, ottimo nel ruolo di seconda voce. Parimenti determinante il ruolo di Andrea Rellini al violoncello che nella difficile opera di cucire il tutto riesce a non far sentire la mancanza di uno strumento percussivo. Comunque il merito principale della buona riuscita dell’album è senza dubbio alcuno di Giulia Barba di cui attendiamo altre prove ancora più significative.

Francesco Branciamore – “Skies of Sea” – Caligola

Francesco Branciamore – “Skies of Sea” – Caligola

Musicista a 360 gradi, Francesco Branciamore si è costruita una solida reputazione come batterista avendo avuto l’opportunità di lavorare con alcuni grandi del jazz come Enrico Rava, Michel Godard, Lee Konitz, Evan Parker, Barre Philips, Ray Mantilla, Keith Tippet, Wim Mertens… e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Ma Francesco mai si è adagiato sugli allori: così ha dedicato questi ultimi anni ad approfondire da un lato la tecnica pianista, dall’altro le sue capacità compositive e di arrangiatore. Non a caso nel 2018 uscì “Aspiciens Pulchritudinem” suo primo album in piano solo ottenendo unanimi consensi, preceduto nel 2013 da “Remembering B. E. – A Tribute to Bill Evans” in cui Branciamore non suona alcuno strumento ma omaggia Bill Evans dirigendo un sestetto cameristico in cui l’improvvisazione non ha diritto di cittadinanza mentre la pianista Marina Gallo esegue le trascrizioni integrali degli assoli di Evans fatta da Branciamore, autore anche di tutti gli arrangiamenti. In questo “Skies of Sea” Francesco presenta una sorte di suite in quattordici bozzetti di breve durata, tutti di sua composizione, a disegnare atmosfere le più variegate, dall’ipnotica title track al trascinante “The Remaining Time” passando attraverso brani tutti gradevoli tra cui degno di particolare attenzione ci è parso il riuscito omaggio a Chick Corea, “A Prayer for Chick”.

Maniscalco, Bigoni, Solborg – “Canto” – ILK Music

Maniscalco, Bigoni, Solborg – “Canto” – ILK Music

Album di spessore questo proposto dal trio italo-danese composto da Emanuele Maniscalco pianoforte, piano elettrico e tastiere, Francesco Bigoni sax tenore e clarinetto e Mark Solborg chitarra elettrica. La cosa non stupisce più di tanto ove si tenga conto che il combo ha già all’attivo altri due album e che la collaborazione fra i tre risale al 2015. Quali le caratteristiche della formazione? Innanzitutto una scrittura che consente di coniugare perfettamente parti scritte e improvvisazione; in secondo luogo una costante attenzione alle dinamiche e quindi al suono; in terzo luogo la capacità di frequentare con assoluta disinvoltura un territorio di confine tra il jazz e le musiche “altre” che rende quanto mai difficile una precisa classificazione della performance…ammesso che ciò sia necessario, cosa di cui personalmente dubitiamo e non poco. Il tutto sorretto da altri due elementi assolutamente necessari: la bravura tecnica ed espressiva di tutti e tre i musicisti e una profonda empatia che consente loro di suonare in assoluta scioltezza sicuri che il compagno di strada saprà cogliere ogni minimo riferimento. Di qui una musica rarefatta, di chiara impronta cameristica che sicuramente soddisferà gli ascoltatori dal palato più raffinato.

Mauro Mussoni – “Follow The Flow” –WOW

Mauro Mussoni – “Follow The Flow” –WOW

Mauro Mussoni (contrabbasso, composizione e arrangiamenti), Simone La Maida (sax/flauto), Massimo Morganti (trombone), Massimo Morganti (trombone), Andrea Grillini (batteria), Davide Di Iorio (flauto solo nella traccia Levante) sono i responsabili di questo album registrato a Riccione nel 2020. Si tratta del secondo CD a firma di Mauro Mussoni (dopo “Lunea”) il quale si ripresenta anche come compositore dal momento che i nove bani in programma sono sue composizioni. Il titolo è significativo delle intenzioni di Mussoni il quale vuole “seguire il flusso”, un flusso che – secondo le espresse volontà del contrabbassista – è quello dell’ispirazione. Di qui una musica che trova nella gioia dell’esecuzione la sua principale ragion d’essere declinata attraverso una significativa empatia di volta in volta tra i fiati e fra i componenti del trio piano-contrabbasso-batteria senza trascurare, ovviamente, l’intesa che intercorre tra tutti i componenti del gruppo, intesa cementata da precedenti collaborazioni. E’ infatti lo stesso leader a dichiarare come la musica sia arrivata in maniera spontanea seguendo l’ispirazione del momento piuttosto che idee preesistenti. Tra i vari brani particolarmente interessanti la title track impreziosita da sontuosi assolo di Simone La Maida e Massimiliano Rocchetta, il dolcemente ballabile “Freeda” e “Latina” con un convincente assolo del leader.

Ivano Nardi – “Excursions” –

Ivano Nardi – “Excursions” –

Ivano Nardi è sicuramente uno dei musicisti più rappresentativi della scena jazzistica romana. Artista tra i più coerenti, profondamente ancorato alla sua terra, profondamente attaccato al valore dell’amicizia –in primo luogo quella con Massimo Urbani – mai si è discostato dal solco di un free senza se e senza ma, un free in cui dare sfogo alla propria immaginazione, al proprio modo di vedere e sentire la musica. Ovviamente, per scelte di questo tipo, risulta fondamentare circondarsi di compagni d’avventura con cui si abbia un idem sentire. E il ‘batterista’ Nardi è stato, anche in questo senso, del tutto coerente avendo condiviso le sue esperienze con artisti del calibro del già citato Urbani, Don Cherry, Lester Bowie… Adesso ritorna a farsi sentire con un altro album dedicato a Massimo Urbani, “Excursions”, in cui a coadiuvarlo sono Giancarlo Schiaffini al trombone, Marco Colonna ai fiati, Igor Legari alla batteria, un quartetto molto affiatato che si muove con estrema disinvoltura all’interno dell’unico brano in programma, lungo 32:50. Ovviamente cercare di descrivere questa performance è impresa quanto mai ardua e forse inutile; basti sottolineare come le atmosfere sono mutevoli proponendo degli improvvisi slarghi (come al minuto 12,30 circa) quasi a voler in certo senso smorzare l’andamento tumultuoso e incalzante del quartetto, o avventurandosi in atmosfere indiane e arabeggianti (come al minuto 24 all’incirca).

NewStrikers – “The Songs Album” – Alfa Music Vinile 180 gr. Tiratura limitata

NewStrikers – “The Songs Album” – Alfa Music Vinile 180 gr. Tiratura limitata

Questo album esce ad ampliamento dell’album “Musiche Insane”, ottimo esempio di come anche il free riesca a trovare nel nostro Paese interpreti degni di rilievo. Il gruppo guidato dal multistrumentista Antonio Apuzzo (compositore e arrangiatore anche di quasi tutti i brani) e completato da Marta Colombo (vocale, percussioni), Valerio Apuzzo (tromba, cornetta, flicorno), Luca Bloise (marimba, percussioni), Sandro Lalla (contrabbasso) e Michele Villetti (batteria, duduk), ripresenta un repertorio in buona parte già conosciuto in cui la musica si staglia come unica e vera protagonista, una musica ben lontana da stilemi formali e da un qualsivoglia mainstream consolatorio. Quindi un jazz graffiante, originale, fluido in cui si stagliano alcune individualità come quelle di Antonio Apuzzo e della vocalist Marta Colombo. Tra i brani non presenti nel precedente “Musiche Insane”, What Reason Could I Give” e “All My Life “ di Ornette Coleman interpretate con bella sicurezza mentre il conclusivo “Four Women” è un sentito omaggio a Nina Simone che scrisse questo brano in segno di protesta contro l’ennesimo atto di sopraffazione consumato dai bianchi nei confronti della popolazione di colore. Un consiglio non richiesto: se avete tempo andate a cercare i testi della canzone e leggeteli con attenzione.

Helga Plankensteiner – “Barionda” – JW

Helga Plankensteiner – “Barionda” – JW

Baritonista di spessore, la Plankensteiner si è oramai imposta all’attenzione generale non solo come strumentista ma anche come vocalist, compositrice, arrangiatrice e leader di gruppi non proprio banali. E’ questo il caso di “Barionda” un ensemble formato da quattro baritonisti (la leader, Rossano Emili, Massimiliano Milesi e Giorgio Beberi) più un batterista che nella maggiorparte dei casi è Mauro Beggio sostituito in tre brani da Zeno De Rossi. In repertorio una serie di brani che ricordano i grandi baritonisti del jazz; ecco quindi “Hora Decubitus” di Mingus (legato alla memoria di Pepper Adams), “Sophisticated Lady” (di Ellington, nelle esecuzioni della cui orchestra spiccava Harry Carney) o “Bernie’s Tune”, cavallo di battaglia di Mulligan. Il gruppo si muove con padronanza all’interno di arrangiamenti tutt’altro che semplici in cui i quattro sassofonisti evidenziano le loro abilità ben sostenuti dai due batteristi che a turno sorreggono il tutto con un timing preciso seppur fantasioso, sicché non si avverte la carenza del contrabasso. E’ interessante sottolineare come, nonostante i quattro strumenti di base siano gli stessi, si riesce egualmente ad ottenere significative variazioni di sound a seconda di chi esegue l’assolo e di chi tali assolo accompagna. Ferma restando la valenza di tutti i musicisti coinvolti, è innegabile che il peso maggiore dell’impresa grava sulle spalle della leader che nelle brevi parole che accompagnano l’album dichiara esplicitamente il proprio amore verso il suo strumento, il sax baritono..

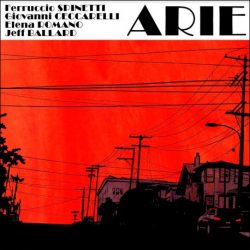

Ferruccio Spinetti – “Arie” – Via Veneto, Indo Jazz

Ferruccio Spinetti – “Arie” – Via Veneto, Indo Jazz

Ferruccio Spinetti è contrabbassista che si è guadagnato una solida reputazione lavorando per lungo tempo con Musica Nuda, Avion Travel e InventaRio. Adesso si presenta con il primo progetto a suo nome che lo vede alla testa di un gruppo all stars comprendente la cantante Elena Romano, il pianista Giovanni Ceccarelli, il batterista Jeff Ballard e, come unica guest, la sempre straordinaria pianista Rita Marcotulli in due brani. L’album è in buona sostanza una sorta di omaggio al jazz italiano in quanto il repertorio è composto in massima parte da brani scritti da alcuni dei migliori jazzisti italiani tra cui Enrico Rava , Bruno Tommaso , Rita Marcotulli, Paolo Fresu , Enrico Pieranunzi , Luca Flores , Paolino Dalla Porta …, con l’aggiunta di brani originali di Spinetti e Ceccarelli. E di questi autori sono stati scelti brani in cui è di tutta evidenza la ricerca della linea melodica, rinvigorita sia dalle centrate interpretazioni di Elena Romano sia dai testi, scritti appositamente dalla Romano, da Peppe Servillo e dallo stesso Spinetti, sia dagli arrangiamenti che hanno messo in evidenza le caratteristiche di tutti i musicisti tra cui una menzione particolare la merita senza dubbio alcuno Jeff Ballard, sicuramente uno dei batteristi migliori oggi in esercizio. Ovviamente un merito particolare va a Ferruccio Spinetti che ha saputo guidare il gruppo con mano sicura e piena consapevolezza.

Ivan Vicari – “Afrojazz project – Il ritorno”

Ivan Vicari – “Afrojazz project – Il ritorno”

Entusiasmante, trascinante, coinvolgente: queste le parole che ci sorgono spontanee dopo aver ascoltato un paio di volte questo album. Conosciamo e apprezziamo Ivan Vicari oramai da molti anni; tra i pochissimi specialisti dell’organo Hammond nel nostro Paese, è uno dei pochi artisti in Italia capaci di raccogliere e divulgare l’eredità di Jimmy Smith, vera e propria leggenda dell’Hammond. Nel suo stile si ritrovano echi provenienti dai più grandi esponenti dell’organo jazz, dal già citato Jimmy Smith, a Larry Young, da Rhoda Scott fino Joey De Francesco purtroppo recentemente scomparso. E quanto sopra detto si ritrova in questa sua recente fatica discografica. Ivan guida, con mano sicura e con tecnica superlativa, un quartetto completato da Fabrizio Aiello alle percussioni, Mauro Salvatore alla batteria, Alberto D’Alfonso sax e flauto, Luca Tozzi chitarra. Il titolo recita “Afrojazz project – Il ritorno” e fotografa bene la musica che Vicari ci propone. Una musica che si ispira all’afro ma non solo dal momento che Vicari dimostra ancora una volta di conoscere assai bene sia il jazz nell’accezione più completa del termine, sia il blues. Da sottolineare ancora che Vicari si mette in gioco anche come compositore dal momento che nel CD figurano alcuni suoi original. Un tocco di umanità che mai guasta: per esplicita dichiarazione dello stesso Vicari l’album è dedicato a due “amici musicisti” scomparsi, Karl Potter e Nunzio Barraco.

Gerlando Gatto

da Alessandro Fadalti | 13/Ott/2022 | Guide all'ascolto, News, Primo piano

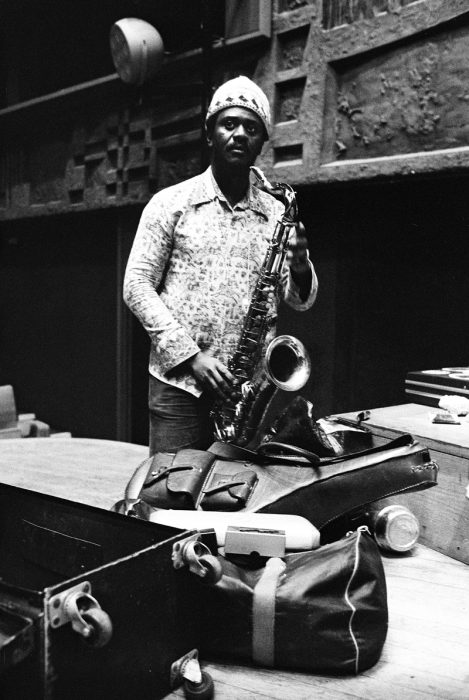

Per cosa ci piacerebbe essere ricordati dopo la nostra morte? Solo a sentire questa domanda si materializzano ambienti rumorosi di bocche che in un flusso infinito recitano un monologo adornato di fantasticherie intime ed infinite, oppure risme di fogli bianchi che vengono incisi da penne fino a finire l’inchiostro, sfogliandoli freneticamente fino a creare una sorta di testamento immaginario da dedicare al mondo; o magari nessuna risposta, una pausa a cui non seguirà alcuna nota: il vuoto. Pensare all’oltre mondo è umanamente comune, l’abbiamo fatto tutti e immaginare quale memoria lasceremo di noi è un tema caldo. Una volta che si spengono le luci del nostro palco gli spettatori si alzano, cominciano a mettersi in fila i tuoi dolci affetti, conoscenti, colleghi, amici e parenti che non vedono l’ora di scrivere un epitaffio d’amore da dedicarti. L’unico dispiacere è che qualunque discorso propinato finisce in una damigiana da cui tracannano i provetti poeti fino ad affogare. Tutti alzano il gomito in questo rituale di auto terapia per affrontare la morte, mentre tu, che dovresti essere il diretto destinatario di ogni poesia recitata al brindisi, non potrai mai ascoltare quello che gli altri hanno da raccontare di te stesso. Quindi ha davvero senso spedire una lettera a un morto? No, meglio scrivere per quelli che restano, perché creare memoria è più importante che rispondere agli ipotetici capricci di un defunto, difatti lui non può nemmeno ribattere e dir la sua a meno che i medium non diventino avvocati e notai degli spiriti dell’aldilà.

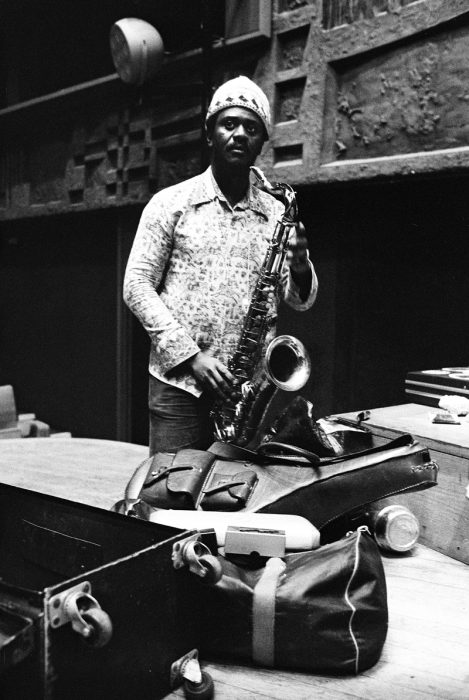

Questo preambolo ci pone nell’ottica di ricercare quale sia l’approccio migliore per raccontare post mortem una vita musicale così intensa di significati ed eterogenea come quella di Pharoah Sanders. Un musicista del suo calibro è un poliedro complesso, in ogni angolo si rispecchia una storia che differisce per prospettiva ma si interseca per eventi. Immaginando di voler camminare sopra questa gigantesca forma geometrica ci si renderebbe presto conto che per coglierne il centro, quindi il nucleo e la sua anima, non si può solo camminare a zonzo senza farsi domande, serve un aiuto. Un album potrebbe essere la grande guida che ci serve per non perderci.

La guida che voglio proporre è un  Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.

Lost Record del Live in Paris del 1975, pubblicato e restaurato dall’etichetta discografica Transversales Disques. Sébastien Rosat, co-fondatore dell’etichetta, mi ha spiegato in un breve scambio di mail che l’album è stato come ritrovare un tesoro; già dal primo ascolto si capiva quanto fosse una performance straordinaria. La Transversales Disques ha compiuto in primis un lavoro di restauro sul materiale ritrovato nel 2017 nel caveau di Radio France e a impreziosire l’esperienza c’è la minuzia per la ricerca di fotografie scattate per quella performance. Proprio quando le ricerche stavano per arrivare a un punto morto ci ha pensato la fortuna a fargli ritrovare una foto del concerto in “Jazz Hot” Magazine per mano della fotocamera di Christian Rose che ha fornito un rullino pieno di splendide istantanee dell’evento, arricchendo un’edizione discografica rara e unica; sicuramente realizzata con quel tipo di passione che solo gli amanti del jazz riescono a mettere in ciò che fanno nella vita. Questa storia ci catapulta in una prospettiva romantica nei confronti dell’album, ma diventa un antipasto ricco di proteine per affrontare il viaggio che propongo, ma soprattutto è funzionale a un piccolo gioco di prestigio: usare l’album del concerto come incipit, cercando di rovesciare la classica prospettiva della biografia al servizio della musica, seguendo piuttosto il flusso sonoro del live e quello degli eventi in ordine cronologico. Questo processo permette di trasformare quel poliedro di cui parlavo, attraverso la scomposizione e ricomposizione in una nuova forma, quella plasmata dalle note del sassofono di Sanders il 17 novembre del 1975 al Grand Auditorium nello studio 105 della Maison de la Radio.

Love is Here part I/part II

Love is Here part I/part II

Il seguente brano potrebbe essere tanto un inedito quanto un arrangiamento improvvisato estremamente articolato di Love is Here To Stay, fatto sta che troverà pubblicazione per la prima volta in un album del 1978 Love Will Find a Way, accompagnato dalla splendida voce della cantante Phyllis Hyman. Il fatto che sia stato eseguito nel 1975 a Parigi, per venir poi pubblicato solo tre anni dopo, lo rende un esempio calzante del processo creativo del faraone. Sanders non è il tipico musicista con la matita pronta in mano a calcare il pentagramma, il punto di partenza è sempre quello dell’improvvisazione da cui si generano idee e motivi, dispiegandosi in una cosiddetta forma estesa (approccio tipico nell’estetica free), ma in questo caso è più corretto chiamarla Suite, come lui la concepiva: improvvisazioni molto lunghe ma divise in due parti. Andando oltre il contesto, quello che sentiamo di primo impatto è un forte senso energico da parte di tutto il gruppo a partire dal pianismo percussivo di Danny Mixon, alla batteria serrata di Greg Bandy in cui si inserisce l’ostinato basso di Calvin Hill, talmente intenso che sembra di poter sentire le dita della pelle levigarsi su quelle corde e infine il sassofono tenore di Sanders, che comincia con un lirismo e una dolcezza ingannevole nell’eseguire il tema. Un inganno perché nei primi minuti qualcuno potrebbe soltanto dire che è molto bravo, ha una tecnica solida ma non fuori dal comune al suo strumento; tuttavia, man mano che passano le battute ci si accorge presto di cos’abbia di così particolare da catturare ogni orecchio. La sensazione è che l’ancia venga strozzata e la campana d’ottone vibri ad altissima magnitudo, con un fluire rapidissimo di raggruppamenti di note in scala che assomigliano quasi a un glissando, altre volte si sofferma su ritmi irregolari arrivando fino a dei sovracuti urlanti, lo screaming come lo definivano alcuni, che però in Sanders si fonde a uno stile che è in parte erede del sassofonismo di Coltrane. A partire dall’album Soultrane (1958), il critico Ira Gelter in un articolo su Down Beat dello stesso anno, chiama Sheets of Sound questo approccio al sassofono. Viene da stupirsi pensando a come Sanders sia un musicista in grado di essere così aggressivo e dolce allo stesso tempo mentre suona, ma in questa duplicità passano in mezzo molti stati d’animo, ci si rende conto abbastanza in fretta di quanto la sua palette espressiva sia più complessa e variegata rispetto a quella manciata di note del tema all’inizio del brano. L’effetto è seducente, ci sentiamo lentamente magnetizzati, solo dopo solo, brano dopo brano mentre veniamo accompagnati dalla direzione di queste energie in gioco. La forza è talmente trascinante anche nel solo di pianoforte per fare un esempio, in cui ascoltiamo giochi di simili intenzioni gestuale tra registri e intensità esecutiva; percepiamo quindi una coesione tipica di quei musicisti che riescono a entrare nella misteriosa dimensione dell’Interplay.

Udin&Jazz 2008 – ph Luca A.d’Agostino

Farrell Tune

Se quella sera tra il pubblico ci fosse stato un ascoltatore casuale di jazz, trascinato di peso in quell’auditorium da un amico a sentire per la prima volta un concerto di Sanders, potrebbe essersi chinato di lato durante i primi applausi per sussurrare con stupore ed entusiasmo al suo vicino di posto: “Che figata oh! Ma scusa, chi è questo Sanders?”. Farrell “Pharoah” Sanders rientra tra quei jazzisti che in quegli anni hanno vissuto storie di vita simili tra esordi e scelte intraprese, curiosamente tutti sono arrivati ad incontrarsi e a collaborare nell’ambito della cosiddetta new thing: sono nati e cresciuti in ambienti di ghetto delle grandi città o negli stati periferici dell’America, hanno scoperto l’amore per il jazz o attraverso la musica della messa afroamericana o con la band delle High School, infine hanno creato una propria formazione o hanno tentato di piazzarsi a fianco di qualche nome grosso. La città natale di Sanders è Little Rock in Arkansas, uno stato dove i locali per suonare sono divisi come in una scacchiera, quelli per i bianchi e quelli per i neri, in questi ultimi era il rhythm and blues con i suoi ritmi molto ballabili e le note piacenti a far da padrone, un genere che ha fatto da palestra negli anni giovanili di molti jazzisti dell’epoca. Questa condivisione di destini simili è forse uno dei motivi per cui tutti questi musicisti free riuscivano a entrare così fortemente in connessione gli uni con gli altri; mi riferisco a persone del calibro di Archie Shepp, Albert Ayler, Ornette Coleman, Billy Higgins, Don Cherry e Cecil Taylor… Però, volendo scavare più a fondo su chi sia Farrell Sanders dovremmo allontanarci un minimo da meri dati storiografici e rivolgerci al diretto interessato. In merito è interessante quello che emerge in una delle interviste più semplici e umane che lui abbia mai fatto, quella realizzata da Nathaniel Friedman per il New Yorker nel gennaio 2020. Le risposte di Sanders non sono prolisse, arrivano dritte al punto. Quello che emerge è una persona perfezionista nel suo esperire la musica. Nel suo periodo di grande attività con la Impulse! capitava di rifare dei take, nonostante nelle registrazioni di musica a improvvisazione libera è piuttosto raro, in quanto la direzione sonora che si stava creando non gli piaceva tanto. Scherzo beffardo però vuole che poi, andando a riascoltare quei take appena interrotti, si divorava le mani quando si accorgeva -troppo tardi – di quanto fosse bello ciò che stava succedendo. Anche ad album completato la storia non cambiava, riascoltava le sue stesse opere già pubblicate e trovava continuamente passaggi e note al loro interno dove poter redarguirsi esclamando “potevo farlo meglio”. Con Impulse! Gli capitava di dover registrare anche due o tre album all’anno, però questo non frenava il suo perfezionismo, perché esso si lega anche alla ricerca di novità: si nota infatti come in ogni album di quel periodo c’è un perenne tentativo di rinnovarsi. Non passava molto tempo prima che considerasse invecchiata un’idea musicale, a tal punto che quando alla veneranda età di 79 anni parla della ricerca di un suono che lo renda soddisfatto, ammette di non averlo ancora trovato. Arriva a confessare come in realtà non sia mai esistito un singolo album dove fosse pienamente compiaciuto del suono ottenuto. In un altro aneddoto racconta un dettaglio che ci fa capire quanto fosse esasperato questo atteggiamento nei confronti della ricerca del suono: consumava scatole e scatole di ance, le provava tutte scegliendole e buttando via quelle che non suonavano giuste. Questa ricerca ossessiva del nuovo spiega come mai la sua discografia sia stilisticamente variegata, non sopporta l’idea di doversi ripetere quando suona, non vuole mantenere quell’approccio burocratico nei confronti della musica tipico di certi suoi colleghi… Il paradosso, però, è che quando ascolta la musica di questi ultimi ne rimane affascinato dalla bellezza e si chiede cosa stiano usando per suonare così bene. Ulteriore dettaglio che ci fa capire al meglio chi è e la sua musica è certamente la sua attrazione per i paesaggi sonori, sin da piccolo gli piaceva sentire il rumore delle cose e cita alcuni esempi come il cigolio delle macchine vecchie per strada, il rumore delle onde, i treni che sfrecciano sulla ferrovia, gli aeroplani che decollano. Questo atteggiamento lo ha portato sempre a cercare di trasformare i suoni brutti, che lo ammaliavano, in belli in qualche modo. Il tassello mancante a questa sintesi della sua umanità sta in un’altra intervista; quella del 1995 per la rete televisiva BBC, dove ci fa capire come lui suonerebbe qualsiasi cosa cercando di trasformarla in qualcosa di bello, spiegando come lui sia una persona che non ha scopi al di fuori di voler semplicemente esprimersi. Questo brano lo rappresenta al meglio, pensandoci, un semplice tema porta in stile Rhythm and Blues dove la sua ripetitività diventa invisibile in quanto non più un centro d’attrazione musicale grazie ai musicisti che improvvisano con grande libertà e tutto suona così fresco e nuovo ad ogni passaggio; un trucco apparentemente semplice, ma in realtà molto difficile da padroneggiare.

The Creator Has a Masterplan / I Want To Talk About You